WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

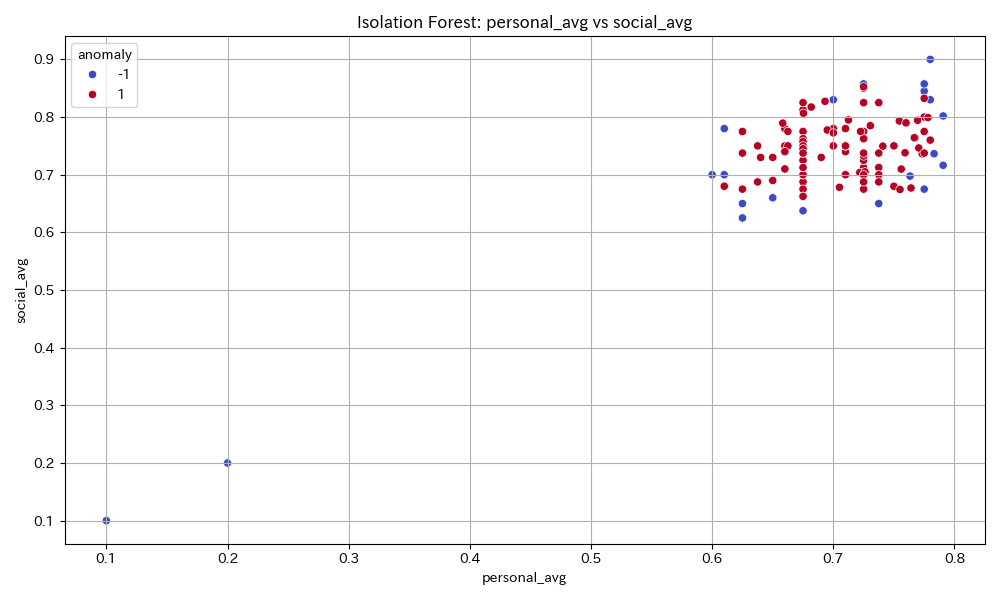

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forest法により個人平均(personal_avg)と社会平均(social_avg)の異常値検出を可視化したものですが、全体の傾向として、ほとんどのデータポイントがpersonal_avg 0.6~0.8、およびsocial_avg 0.65~0.85の範囲に集中していることが読み取れます。異常値(青)はこのクラスターの外側、特に両軸ともに非常に小さい位置に点在しており、この領域では個人および社会の両面でのウェルビーイングが著しく低いことを示しています。これにより、構造的な社会課題や個別支援の必要な対象層の存在が浮き彫りになっています。一方、正常値(赤)は中央に集まり、経済的安定性や健康、自己決定権、社会的公平性、インフラ、持続可能性など複数の側面でバランスが取れているサンプルが多いことを示唆しています。特にsocial_avgが0.8前後に集中していることから、社会的インフラや多様性、持続可能性への関心や充実度が高い集団が形成されていると推察できます。個人面では経済やストレスマネジメントの課題も見えますが、概して大きな極端値は散見されません。総合的なWEIスコアは0.755と高く、全体として良好なウェルビーイング社会の基盤が認められます。政策提言としては、異常点に着目し生活困難層へのターゲット支援施策を導入すること、さらには社会的持続性やインフラの強化を継続しながら、個人の自己決定権や経済・健康リテラシー向上に向けた教育的介入を並行して進めることが重要です。これにより、平均値の更なる底上げと、全体ウェルビーイングの格差是正が実現できるでしょう。

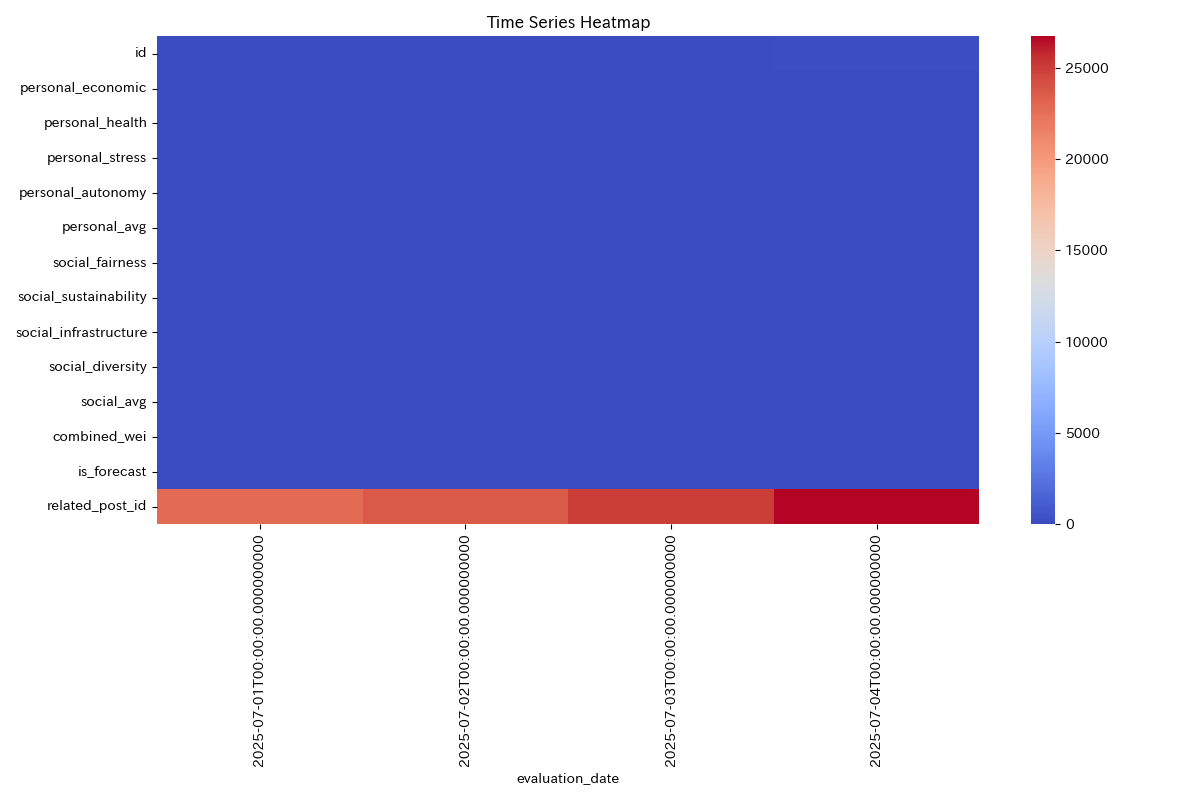

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、複数の個人・社会指標(例えばpersonal_economic, personal_health, social_fairness等)が2025年7月1日から7月4日までの短期間でどのように推移したかを可視化しています。各指標は縦軸に示され、横軸には評価日付が設定されています。色の強度は主に低い値(青寄り)に集中しており、一部に異常値とみられる高い値(赤)が ‘related_post_id’ など一部の非分析的な変数で見られます。これらは指標そのものではないため、評価から除外すべきでしょう。\n\n定性的に評価すると、指標全体が0.6前後に留まっていることは、経済的安定性・健康状態・自己決定権の水準が「やや低い」状態で推移していることを示唆します。ストレス管理についても同様にやや低調です。社会側の公平性・持続可能性・インフラ・多様性もやや低い水準で安定しており、各項目間の格差は小さいですが、全体として進展や改善の余地が大きいことが読み取れます。\n\nこの状態が持続すると、個人には長期的な健康リスクや経済的不安、ストレスの蓄積、自己決定感の喪失といった負の影響が強まる可能性があります。社会面でも、低い公平性や持続可能性は社会的分断やインフラ機能低下、多様性の形骸化につながりかねません。\n\n政策的示唆としては、まず個人の経済的基盤やヘルスケア支援の強化、ストレスマネジメント施策の導入、自己決定権を尊重する枠組みの整備が重要です。社会側では、再分配強化やインフラ投資、SDGs推進、多様性を活かす教育と雇用政策が求められます。加えてデータ異常値の除外と定期的な指標再評価により、より精緻なモニタリング枠組みを構築することが、早期の問題発見と解決に寄与すると考えられます。

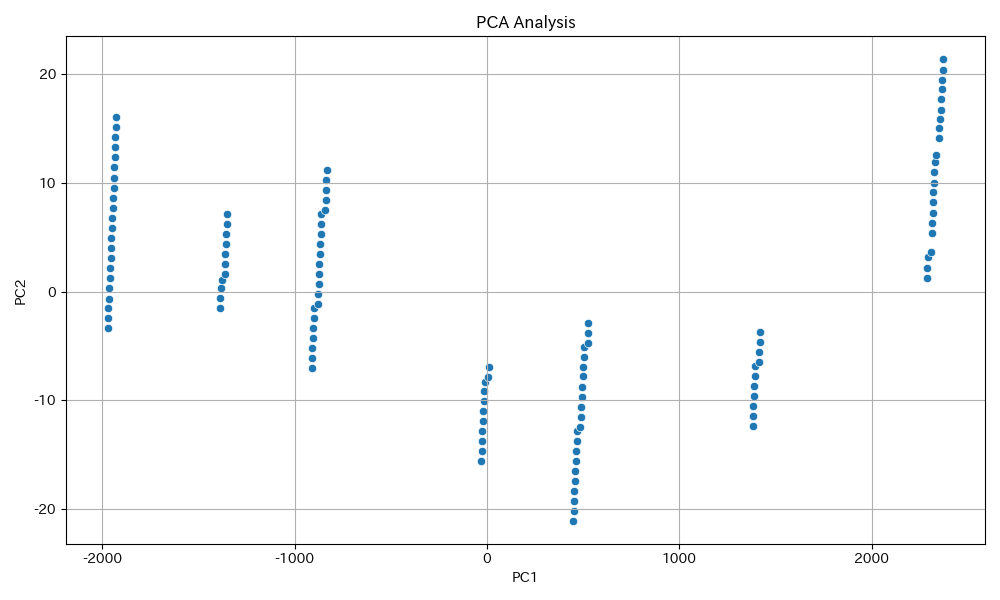

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は、主成分分析(PCA)によるデータの2次元プロットであり、複数の明確なクラスタがPC1軸に沿って並んでいることから、データセット内に明確なグループや階層構造が存在することが示唆されます。個人レベルでは、クラスタリングが経済的安定性や健康状態の異なるグループを示す場合、それぞれの集団が異なる社会経済的背景や生活環境に置かれている可能性が考えられます。特に自己決定権やストレス管理に関しては、各クラスタの属する特徴によって大きく左右され、例えば周縁的なクラスタにいる個人は社会的資源へのアクセスが限られているかもしれません。\n\n一方、社会全体の観点からは、このようなクラスタ構造が社会的多様性や公平性の評価に直結します。データが多様なグループに分かれていることは、社会が豊かな多様性を有している証左であり、各クラスタ間の差異を尊重しつつインフラや持続可能性を高める政策設計が重要となります。公平性の観点では、特定の集団が不利益を被らないよう分析に基づいたターゲティングや支援が有効です。また、インフラ整備や福祉政策にも、こうした多様なグループの存在に即したアプローチが求められます。\n\n政策提言としては、まずこれらのクラスタリング解析結果を地域社会や産業セクターごとに紐付け、各グループが抱える課題や強みを可視化することが重要です。例えば、経済困窮クラスタが特定の地域・属性に偏在している場合、ターゲティングされた支援や教育機会の拡充が必要です。また社会的インクルージョンのためには、異なるクラスタ間の交流機会や協働事業の推進、そして多様な価値観や生活様式を尊重する法整備が求められます。最終的には、データドリブンな政策で、各個人の自己決定権を尊重しつつ、社会全体の公平性や持続可能性を高める方向性が推奨されます。