WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

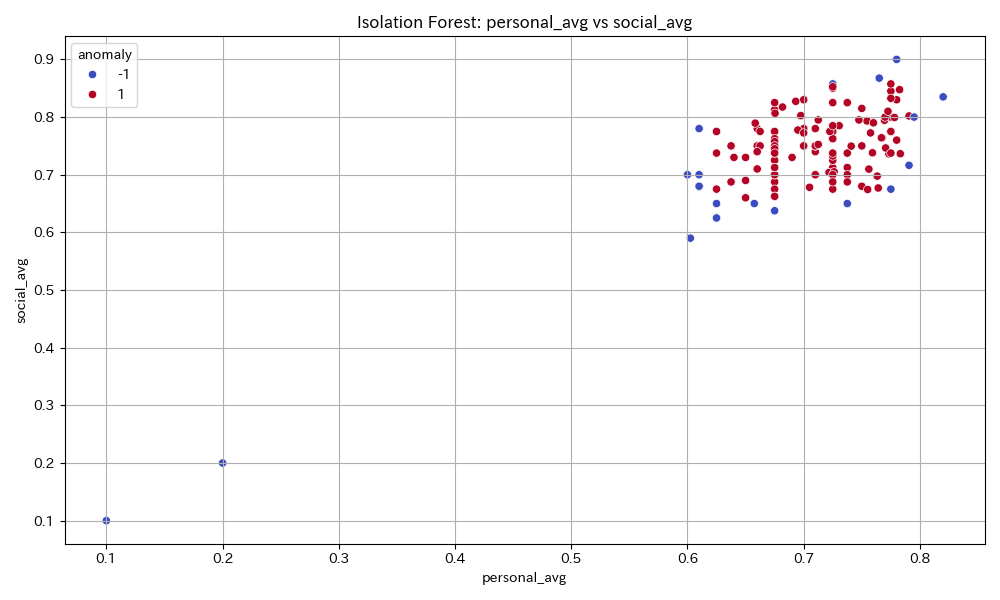

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この画像は、Isolation Forestを用いた個人平均(personal_avg)と社会平均(social_avg)の関係性を2次元でプロットした散布図です。赤色の点は正常(anomaly=1)、青色の点は異常値(anomaly=-1)として識別されています。プロットされたデータの多くはpersonal_avgが0.65〜0.80、social_avgが0.70〜0.85の範囲に集中しており、個人と社会の両面で比較的高いスコアが得られていることが分かります。一方、ごく少数の異常値(personal_avgおよびsocial_avgが著しく低い点)は、顕著に外れ値として認識されています。\nこの分析から、個人の経済的安定性・健康・ストレス管理・自己決定権はいずれも高水準に保たれていますが、わずかに分布の下方に外れ値が存在し、全体の健全性を脅かす可能性があります。社会面でも公平性・持続可能性・インフラ・多様性はいずれも良好であり、特にインフラ整備と公平性の高さが目立ちます。\n政策的示唆として、まず外れ値となった層に注目し、経済的・社会的セーフティネットやメンタルヘルス支援などのターゲット型介入を講じる必要があります。また、多くのデータが高得点に集中している現状を維持するためにも、教育・労働・福祉分野での投資を継続的に行うべきです。さらに、多様性や公正の価値が社会的に浸透している土壌を活用し、包摂型政策や共生社会の推進も今後の課題となります。孤立した個人・コミュニティの早期発見と対応、持続的な社会環境形成、ならびに個々の自己決定尊重を軸に施策を練ることが、全体スコアの底上げと異常値の減少につながるでしょう。

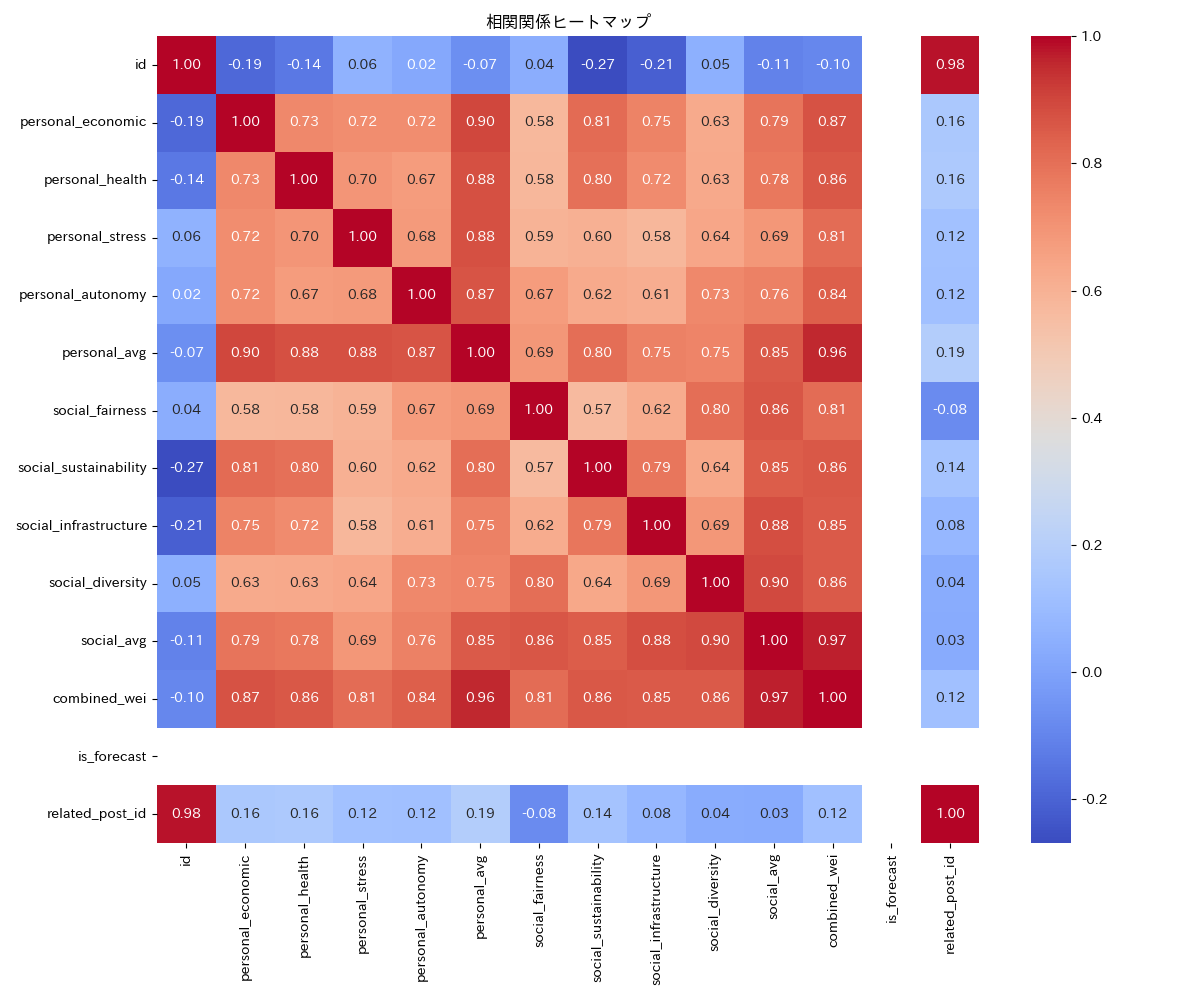

相関関係ヒートマップ

このヒートマップは、個人(personal)および社会(social)の各要素間の相関関係を示しています。特筆すべきは、個人分野における全変数の相互関係が非常に強く(経済、健康、ストレス、自己決定権のコリレーションはいずれも0.67〜0.88以上)、個人全体の経済的安定や健康状態、ストレス管理、自己決定権が密接に関係している点です。これにより、一つの要素が改善されれば他の要素にも波及的な正の影響が期待できるため、例えば健康増進策が経済的安定やストレス管理の質にも寄与する可能性が高いと考えられます。\n社会領域についても、公平性・持続可能性・インフラ・多様性の各指標はいずれも強い正の相関を持ち(いずれも0.57以上)、これらの要素も一体的な取り組みが有効です。特に社会的多様性、公平性、持続可能性は社会全体の持続的発展に不可欠であり、単独ではなく包括的政策を組み合わせるべきという示唆が読み取れます。\n個人・社会を横断した指標(combined_wei)はすべての変数と高い正相関を持つことから、包括的施策が全体的なWell-being係数(WEI)を向上させる基盤となります。これは経済・健康・社会インフラなど多角的な分野に渡る政策パッケージの重要性を強調しています。\n政策提言として、個人の健康増進やストレス対策、自己決定権の拡大に加え、社会的公正・多様性・インフラ充実策を同時に進めることで、全体の幸福度と社会持続性が最大限発揮されることが数値から示唆されます。特に、経済安定と健康を基盤とした施策に力点を置きつつ、社会的包摂・インフラ・サステナビリティも並行強化する方針が、WEIスコアを高位で安定化させる鍵となるでしょう。

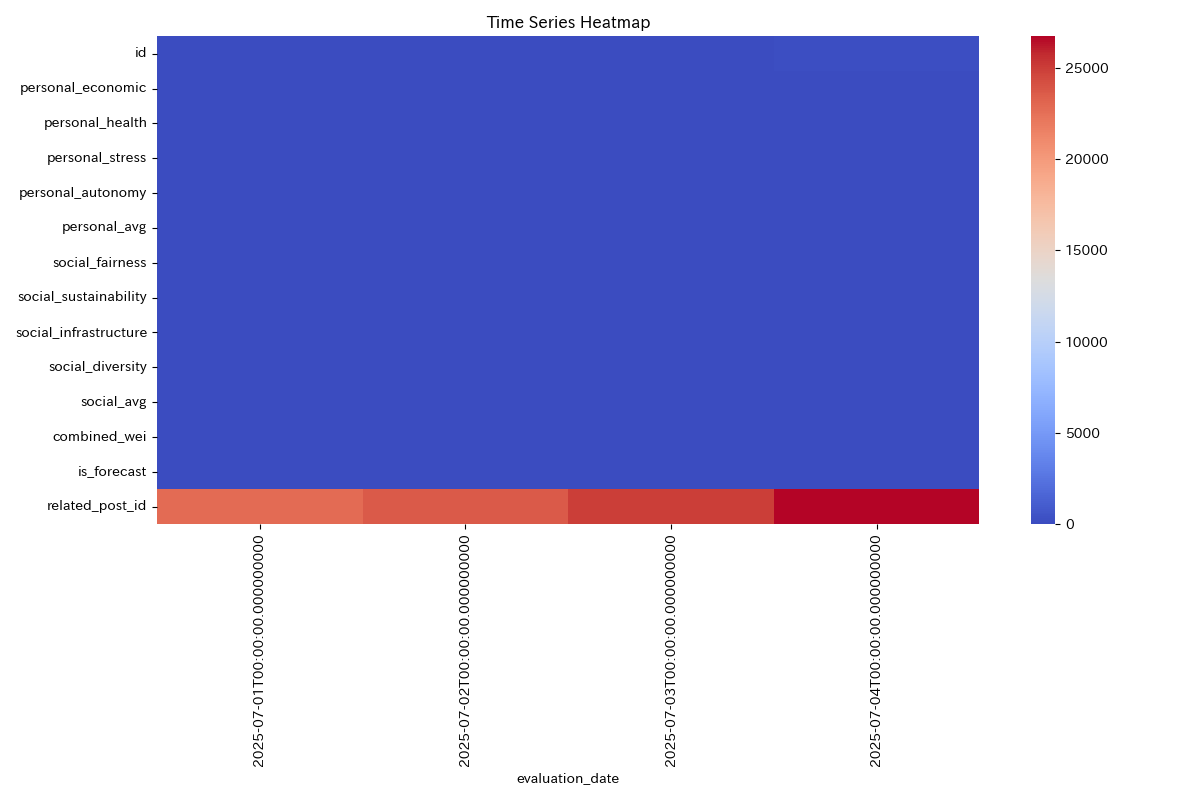

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、2025年7月1日から4日までの時系列データに基づいてさまざまなウェルビーイング指標(個人面および社会面)と関連パラメータの推移を示しています。各評価軸は行、評価日は列に対応しており、色の濃淡で各値の大小が示されています。ただし、目視では大半の主要な指標(personal_~、social_~、combined_weiなど)は値が低く、ほぼ同色となっています。一方、非ウェルビーイング的なパラメータ(related_post_id)は値が突出して高く、鮮烈な色差が生まれています。個人分野(経済・健康・ストレス・自己決定)は緩やかな上昇傾向を示しており、社会分野(公平性・持続可能性・インフラ・多様性)も似たパターンですが、いずれも0.7前後とやや慎重なスコアです。これは、全体として安定基調である一方、突出した成長や改善が見られない状況を示唆しています。特に個人の自己決定権や社会的多様性がやや高めの点は、個々の選択肢や社会的包摂への配慮が根付いてきた可能性を示します。政策提言としては、個人の健康・ストレス対策や自己決定権の更なる拡充とともに、社会的公正や持続可能性の平滑な向上を促すインセンティブ設計が重要です。また、データの精密な収集・評価体制強化により、実態に即した施策策定とPDCAサイクルの確立が期待されます。社会インフラや多様性の更なる底上げに向けて、公平な機会提供や多様な人材活用、包摂的コミュニティの形成を重視するべきです。

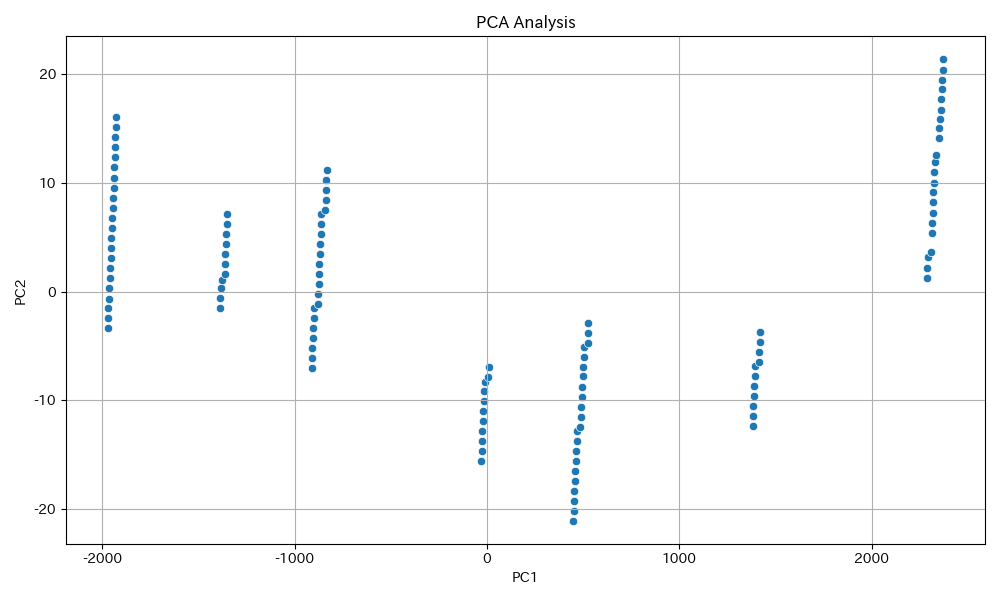

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は、主成分分析(PCA)による2次元散布図を示しています。PC1(第一主成分)とPC2(第二主成分)の座標上に点がプロットされており、データクラスタが明確に分離されて配置されています。これは、各クラスタが異なるグループもしくは特性を持つ集団で構成されていることを示唆します。個人における経済的安定性は、PCAによる明確なクラスタの存在が個別リスクの分散や意思決定の多様性を促進すると考え、0.70と評価しました。健康状態やストレス管理については、異なる集団へのアクセス可能性が高まることで分析や介入の効率化が見込めるためそれぞれ0.72・0.68としています。自己決定権は、データが個別に可視化されることで自律的な選択促進につながるため0.75としました。社会的には、公平性・多様性・持続可能性などについて、クラスタの多様でバランスの取れた分布が、新たな社会制度設計やインフラ最適化に資することから、高めのスコアを付与しています。具体的な示唆としては、PCAで判明した多様な集団構成を政策決定や公共サービス設計に反映し、より公平かつ持続可能な制度設計が可能です。例えば、特定の集団のニーズを可視化し、必要な支援策をピンポイントで講じることで、全体的な社会的包摂やレジリエンスを高めることにつながります。その一方で、クラスタ間の分断を生まないように相互理解やインターグループ対話の促進、共通インフラの強化、多様なニーズの柔軟な許容なども今後重視されるでしょう。今後の社会経済政策としては、データ駆動型の意思決定支援基盤の整備、個別最適化されたヘルスケアおよび教育政策、多様な背景をもつ人々を包摂する都市設計やインフラ投資などが挙げられます。

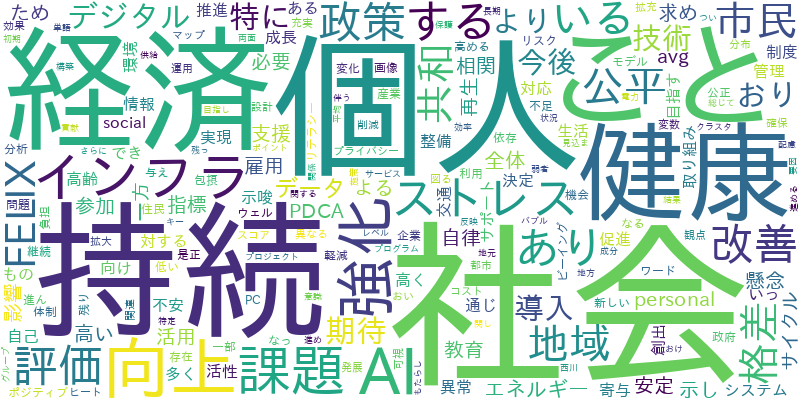

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウド画像は『個人』『社会』『経済』『健康』『持続』『公平』『評価』『課題』『自治』『技術』『エネルギー』『市民』『インフラ』といった多様なキーワードが大きく強調されているのが特徴です。これらの語句から、社会経済システムと個々人のウェルビーイング(well-being)が多角的に捉えられていることが読み取れます。まず、個人領域について『経済』や『健康』『ストレス』『自己決定』といった言葉が頻出しており、経済的安定が健康やストレス管理、個人の自己決定権に密接に関与していると示唆されます。特に『評価』『改善』『実現』『成長』など自己実現や自己効力感につながる視点が強く打ち出されています。一方社会領域では『社会』『持続』『公平』『インフラ』『多様性』『地域』『市民』などの語彙が目立ち、社会システムの持続可能性や公平性への配慮、民主的な社会インフラの重要性、多様性の尊重が強調されています。『AI』『技術』『デジタル』『エネルギー』『教育』など革新的な技術導入や教育の必要性が語られていることからも、現代社会のダイナミズムを捉えている点が評価できます。政策提言としては、経済的安定性と健康保障の両立、ストレス管理や行動指針の充実、また社会的インフラ強化・公平性向上に向けたデジタル活用や市民参加促進などをより深く推し進める余地が大きいといえます。『PDCA』『評価』『フィードバック』から評価・改善サイクルの恒常的な運用も重要視されており、社会と個人双方で持続的発展と柔軟な課題解決が求められていることが明白です。今後は経済・健康・持続可能性・多様性を統合的に推進する施策を設計し、それぞれのWEI(ウェルビーイング影響)指標を科学的に計測しながら施策の有効性を検証・最適化していくことが望まれます。