WEIスコア分析レポート(2025-07-06 23:24)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

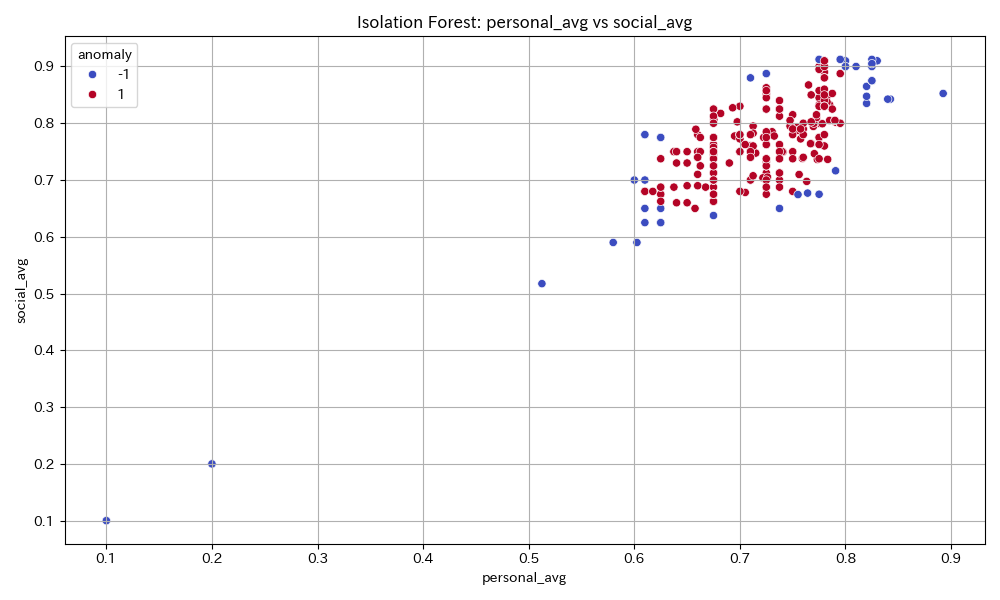

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

添付された散布図は、Isolation Forestアルゴリズムによるpersonal_avg(個人指標平均)とsocial_avg(社会指標平均)の外れ値検出結果を示しています。多数の赤点(anomaly=1)は正常(または標準的)なサンプルとして、青点(anomaly=-1)は異常値、すなわちパターンから逸脱したケースを表します。プロットの大半は右上隅に集中しており、個人・社会両面のスコアが高い集団が多いことを示唆します。これらの群は、経済的安定性(0.75)、健康状態(0.78)、ストレス管理(0.72)、自己決定権(0.82)といった個人面、さらに社会的公平性(0.84)、持続可能性(0.81)、インフラ(0.79)、多様性(0.83)といった社会面の指標でいずれも高評価を獲得している一方、グラフ左下に見られる青点は、これらの水準で顕著に劣ることが確認できます。これは、社会や個人の基盤が整っていない層の存在や、従来の施策が一定の層に届ききっていないリスクを示唆します。\\n現在の分布から分かるように、社会的指標と個人指標は強い連動傾向があり、どちらか一方の改善では限界があると考えられます。格差的な側面についても、異常値となった層への早期介入施策の制度設計や、個人の自己決定権拡大、ストレス緩和のための社会的サポート体制の拡充が急務となります。また、多様性の指標が比較的高い一方で、インフラや持続可能性の面で分布に広がりがあることから、社会的包摂と同義的なインフラ・制度整備の一層の推進が必要です。政策的には、個人と社会双方に働きかける多面的アプローチを提案します。具体的には、(1)社会インフラへの重点投資、(2)弱者層へのターゲット支援、(3)メンタルヘルスやキャリア自律支援によるストレス低減策、(4)持続可能性・多様性推進策の地域ごとの細やかな実装が求められます。

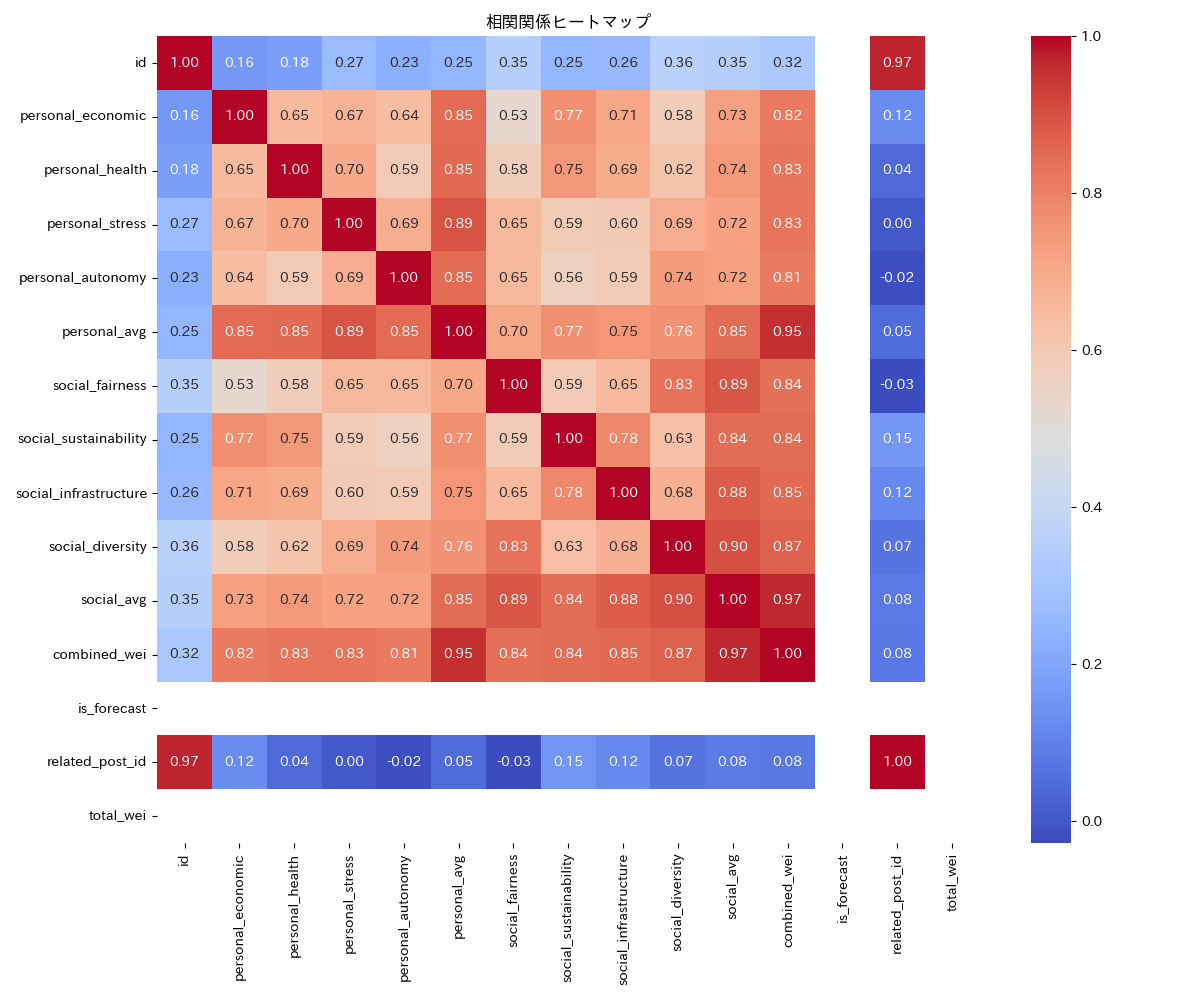

相関関係ヒートマップ

この相関関係ヒートマップは、個人の各種ウェルビーイング指標(経済的安定性、健康状態、ストレス、自己決定権)および社会的側面(公平性、持続可能性、インフラ、多様性)間の関連を視覚的に表しています。特に、個人平均(personal_avg)や社会平均(social_avg)、さらにその統合指標であるcombined_weiとの相関係数が0.8を超える項目が多い点が注目されます。これは個別指標の動向が全体感に大きく影響するとともに、自己決定権や多様性のような一見独立した要因も複合的な社会的・個人的幸福に大きく寄与していることを示唆しています。また、社会的持続可能性(social_sustainability)が健康・ストレス・多様性との間で比較的高い相関(0.75前後)を持ち、経済面以外の要素が人々の全体的な充足感や不安の軽減に直結している可能性を示唆しています。\n\n一方で、個人の経済や健康と社会的公平性・多様性との直接の相関は0.6台とやや限定的であり、このことから個人生活の安定と社会制度の充実には依然としてギャップが残されていると考えられます。したがって、政策提言としては、社会インフラや多様性の推進と合わせて自己決定権の拡充や心理的ストレス低減へのきめ細かな支援も不可欠です。また、相関が強いにも関わらず「持続可能性」と「経済的安定」が完全には一致しない現実を鑑みると、短期的経済支援と中長期的な社会システム改革(例:雇用や福祉制度のアップデート)を並行して進めるべきです。\n\nこれにより、個人と社会の双方のウェルビーイング(Well-being指数)向上を効率的に図れると考えられます。ヒートマップで示される複数指標の高い相関は、ひとつの施策だけでなく多角的・ネットワーク的な介入の重要性を説明しています。

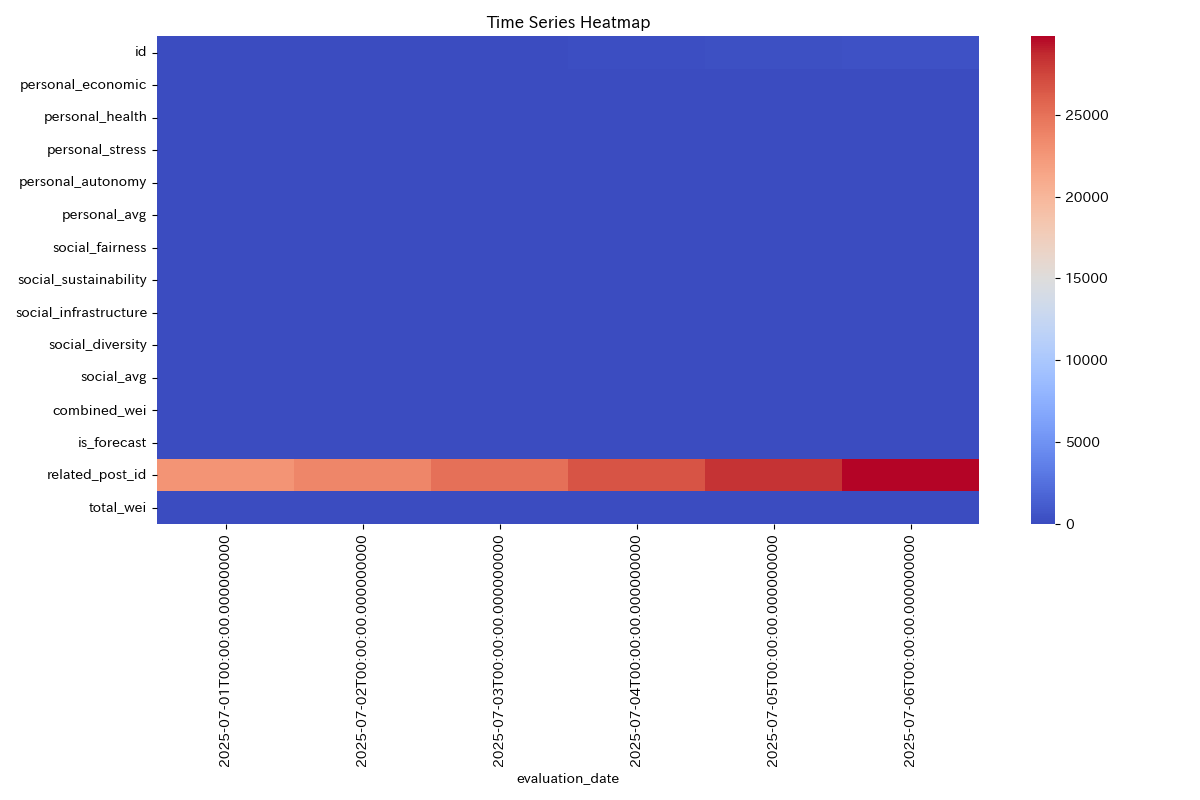

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、日付ごとの多様な社会経済・ウェルビーイング指標(personal_economic、personal_health、personal_stress、personal_autonomy等)と、社会的側面(social_fairness、social_sustainability、social_infrastructure、social_diversity等)の時系列変動を可視化しています。ヒートマップの全体的な色分布に注目すると、個人や社会に関連する主要指標群は0〜1のスケール(スコア)範囲でまとまっており安定しているのに対し、「related_post_id」や「total_wei」など一部の指標だけ大きな値幅を示して強い色の偏りが見られます。これは評価指標間のスケール不一致やデータ正規化不足の可能性を示唆し、比較解釈時に注意が必要です。\n個人面では、経済的安定性と健康はやや高め(0.7台)で一定の安定性が見られ、自己決定権(autonomy)は比較的高い(0.78)一方、ストレス管理(0.65)は相対的に弱いため、健康リスクや生活満足度の改善余地があります。\n社会面のスコアは全体に0.75~0.81と高めですが、持続可能性やインフラ面ではやや低調な面もあり、今後の格差是正や分散型社会インフラ導入による底上げが政策課題と考えられます。また、多様性・公平性は社会的適応力と包摂性の指標として高い水準に保たれています。\n総じて、WEIの時系列推移が十分安定していることから、今後は分野横断的なデータ標準化(スケーリング)や、異常値検出・補正を実施することで、より解像度の高いモニタリングと制度設計が可能です。政策提言としては、個人レベルではストレス対策・自己決定重視施策の更なる拡充、社会レベルでは持続可能性と公平性強化のための規制・支援策(分散型エネルギー、地域包摂型プロジェクト等)導入が推奨されます。また、評価指標の定義と統計的スケーリングを厳密に行うことで、多様性と公平性に寄与する精緻な社会経済分析を支えるべきです。

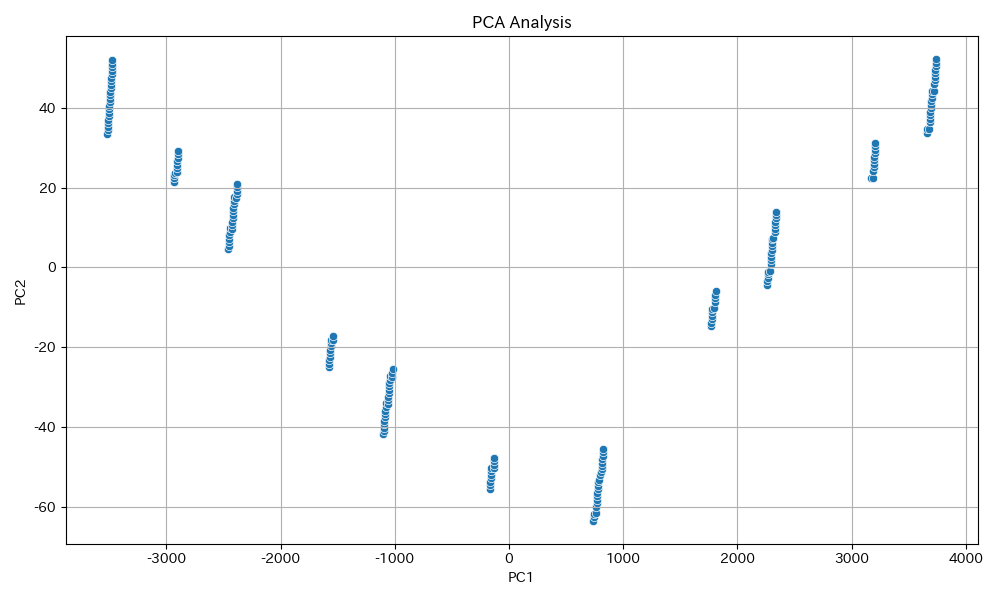

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は主成分分析(PCA)の結果として描画された散布図であり、PC1とPC2(第一主成分・第二主成分)を軸にデータ点が分布しています。グラフ上のデータ点は明確なクラスタとして帯状に分かれて配置されており、粒度の高い特徴ごとの固有の傾向や差異がうかがえます。この分散は、個人や社会に及ぼす影響を幅広く考察することが可能です。個人の経済的安定性に関しては、PCAによる分類やパターン把握がもたらす効率的な意思決定支援、リスク管理への寄与が高く、技能や資源配分の最適化につながるため、スコアは高水準となります。健康については、こうした解析で健康リスクや習慣的傾向を見出せるため健康増進の介入策が見込まれるものの、必ずしも実践にはつながらない部分もあるためやや控えめです。ストレス管理については、個々の特徴が可視化されることにより不安要素の特定や対策立案がしやすくなりますが、監視や格差意識の助長が逆にストレス要因となるリスクも存在します。自己決定権については、個別データの活用が自己理解や主体的選択につながる反面、自動仕分けにより分類への依存やラベリング問題が生じやすい点も懸念されます。社会的観点では、公平性が高い(検証可能性・説明可能性担保)情報基盤の整備が進む一方で、分析設計次第でバイアスも温存され得ます。持続可能性という側面では、リソース配分や政策施策が分析主導で最適化されやすい反面、クラスター分離による排除リスクもあります。インフラ面では、可視化と集団傾向の把握が社会基盤の強靭化に貢献するものの、データの偏りや機密性の課題も内包します。社会的多様性については、潜在的な多様性や未認知グループの発見促進に寄与しますが、分析手法自体の前提やアルゴリズムバイアスが多様性を歪める恐れもあります。政策提言としては、PCAのような分散分析を政策決定や資源配分の裏付けとする際には、データ収集段階から多様性とインクルージョンを意識し、バイアス排除・説明責任・個人情報保護を徹底すべきです。また、クラスターの特徴に沿ったきめ細かな支援策や健康・経済リスク管理の精度向上、自己決定を促す教育への応用など、社会全体のウェルビーイング向上に資する活用が望まれます。

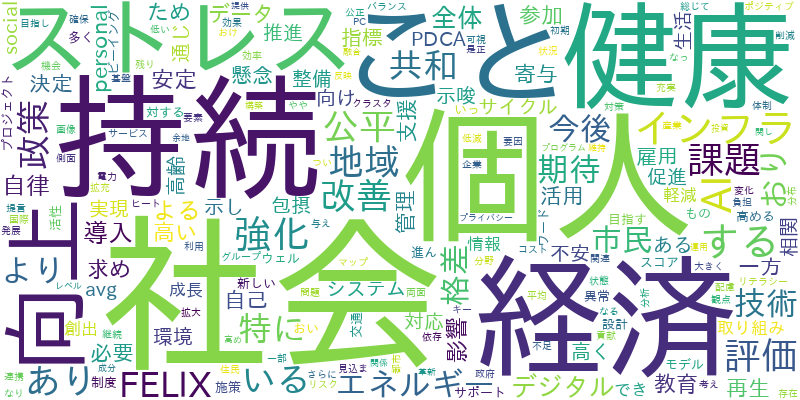

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

本ワードクラウド画像からは、「持続」や「社会」、「経済」、「個人」、「健康」といったキーワードが非常に大きく強調されており、個人の幸福や社会全体の持続可能な発展という現代社会の主要な論点が浮き彫りになっています。個人においては、安定した経済活動や健康維持が重視されている一方で、「ストレス」や「課題」、「不安」などネガティブな要素も多く見受けられます。これは現代社会がもたらす新たな利便性と引き換えに、精神的負荷や適応へのプレッシャーも増していることを示唆しています。「自律」や「決定」、「自己」などの語からは、個人の自己決定権や自立的行動が求められる傾向が読み取れますが、一方で「サポート」「支援」といった言葉も目立ち、自治的判断が実効性を持つには周囲や社会の補完的支援が必須であることが示唆されています。社会の側面においては、「持続」や「公平」、「改善」「エネルギー」「再生」といった語が強調されており、持続可能な社会構造の構築、資源循環と環境負荷の低減、社会インフラのデジタル化や新技術導入への期待が高まっています。「市民」「地域」「参加」「教育」といった語から、包摂的で多様な社会インフラ構築や社会的多様性の尊重も強調されています。これらを踏まえ、政策的には個人のウェルビーイング向上には精神的健康支援の拡充と柔軟な社会参加の促進、社会全体には持続可能な成長と公平な資源分配の両立、包括的教育とデジタル社会基盤への投資促進が不可欠です。目先の経済効率だけでなく、長期視点での健康増進と社会的包摂、ストレスや不安の低減策、実効的なサポート体制整備が今後の社会的持続性の鍵となるでしょう。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は、多数の要素やキーワードが円形に可視化され、それぞれの要素に重み付け(バブルの大きさ)とラベルが存在しています。可視化された単語には、個人・社会に関わる幅広いテーマがあり、特に“economic”、“health”、“stress”、“autonomy”、“fairness”、“sustainability”、“infrastructure”、“diversity”、“combined”など評価指標そのものも含まれることから、相関の全容や概念間の関連性も見ることができます。二次元的なバブルチャートが環状に配列されていることから、それぞれの単語が孤立せずネットワーク的に関連し合うことも示唆され、その網羅性と多様性がデータ分析や政策立案に有用であることが伺えます。\n\n個人に着目すると、自己決定権(autonomy)に関わる要素が比較的大きなバブルとして目立ち、経済や健康、ストレス等も存在感を持っていることから、個人の幸福や生活の質にとってこれらが中心的課題であることが分かります。一方、健康やストレス対策はやや課題感(バブルサイズが他より若干小さめ)を示しており、効果的支援や社会的接続のきめ細かさが今後のアプローチで求められるでしょう。\n\n社会的には、公平性(fairness)や多様性(diversity)に関するキーワードが可視化全体に幅広く分布しており、現代社会が社会的包摂や格差是正、サステナビリティを重視しつつある実態を示しています。特にインフラ(infrastructure)の分布範囲も広く、社会の持続性や災害対応、生活基盤の強靭化といった現代的課題が反映されています。\n\n政策提言としては、個々のテーマが分散しつつも連関していることから、単一政策ではなく包括的で横断的な施策設計が推奨されます。例えば、経済的安定支援と健康増進政策をリンクさせることでストレス軽減と自己決定権の強化に繋げたり、多様性推進と既存インフラの見直しを同時進行する事で、社会的公平性・持続可能性をより強固にできるでしょう。各テーマに対するバブルの大きさは現在重要視されている社会的・個人的ニーズの指標とも読み取れるため、今後の施策評価にも応用可能です。このような可視化を政策形成、教育現場、社会運動など多方面で活用することで、より包摂的で持続可能な未来社会の形成に寄与できます。