WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

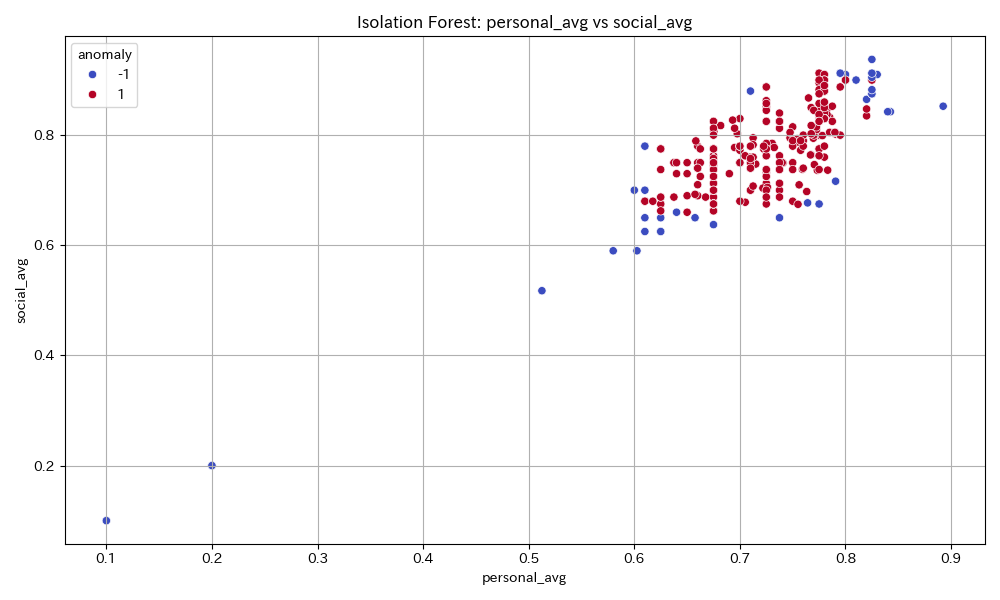

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forestを用いて「personal_avg」と「social_avg」という2つの軸における観測値の分布と異常値の識別を可視化したものです。赤い点(anomaly=1)は正常値、青い点(anomaly=-1)は異常値として分類されています。大多数のデータはpersonal_avgおよびsocial_avg双方が0.6〜0.85の範囲に分布し、特に0.7〜0.8付近に高密度でクラスタ形成しています。このことから、個人・社会の両側面において安定的かつ高水準なパフォーマンスを示す層が社会の主流であることが示唆されます。\n\n一方で、personal_avgやsocial_avgが極端に低いまたは高い場合(左下や右上の青点)には異常値としてIsolation Forestアルゴリズムにより識別されており、これが社会的にも個人的にも困難な状況または突出した成功例であると解釈できます。個人の経済的安定性・健康・ストレス・自己決定権は平均してやや高い(0.7475)が、若干ストレス管理に課題も残されていると推察されます。また、社会側の指標(公平性・持続可能性・インフラ・多様性)はさらに高く(0.815)、社会構造が個人の幸福や成功を下支えする傾向が強いと考えられます。\n\n政策的には、outlierとして抽出された層への支援(例:社会資源、医療・福祉アクセス、直接的な経済支援など)の強化が重要です。また、高得点クラスタへのベストプラクティスの水平展開により、社会全体の底上げも推進されるべきです。所得・健康・多様性・持続可能性といった多要素指標の同時改善が、さらなる全体最適のためには不可欠であることが、このプロットから示唆されます。サンプル全体としては個人および社会の側面がともに高水準で安定しているため、全体的な政策アプローチとして「弱者支援」と「一般層の底上げ」の両輪が重要です。

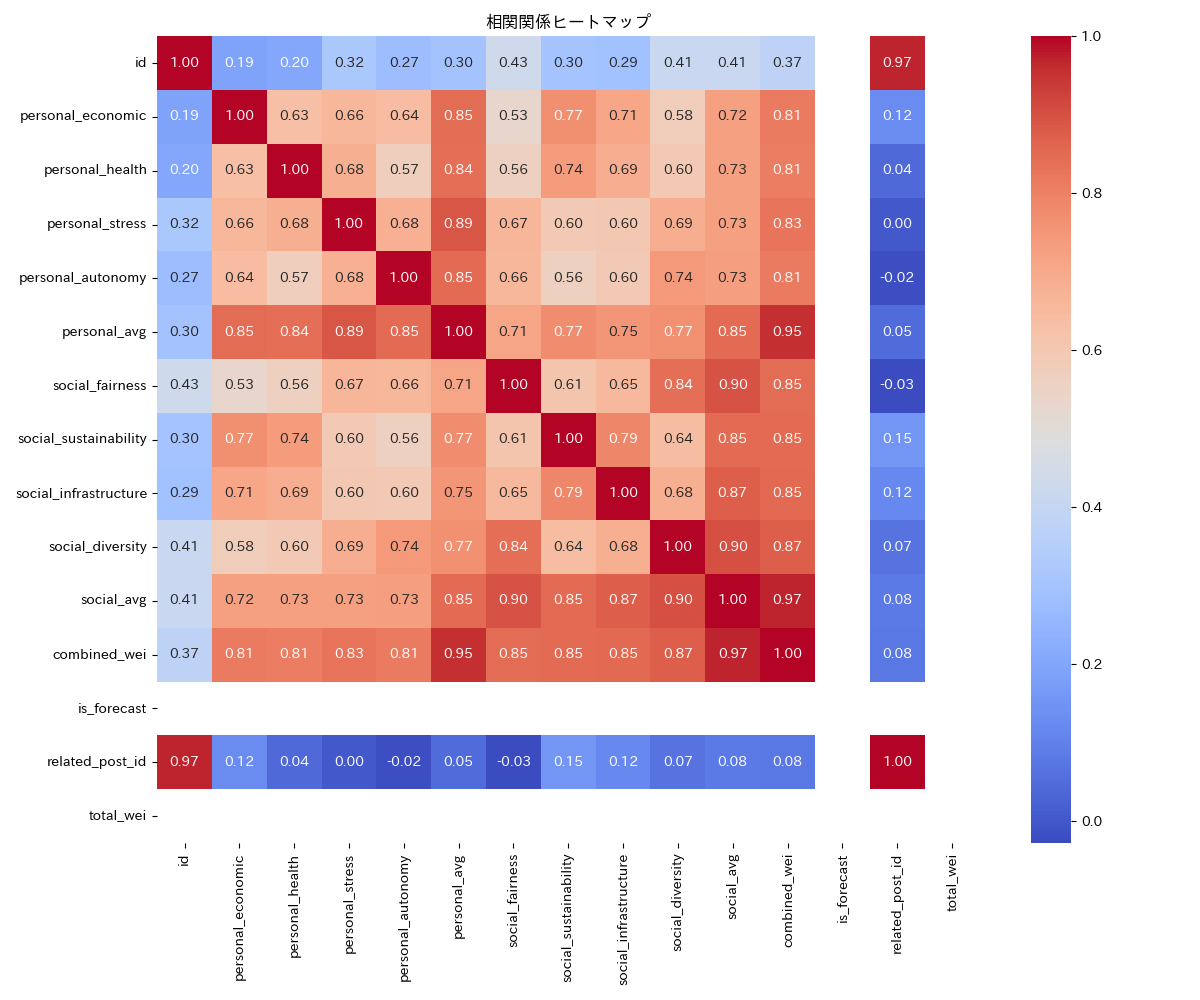

相関関係ヒートマップ

提示された相関関係ヒートマップからは、個人および社会的要素の複数の側面が互いに中程度から高い正の相関を示していることが分かります。特にpersonal_autonomyとpersonal_stressは0.85、personal_autonomyとpersonal_avgは0.85と非常に高く、個人の自己決定権やストレス管理が経済的・健康的安定と密接に連動していることが示唆されます。また、personal系(個人項目)同士の関連性も全般に高く、個々の項目改善が全体的幸福感に波及する可能性が示されます。社会的側面では、social_fairness・social_diversity間は0.90、social_fairness・social_avg間も0.85と強い連動がみられ、公平性や多様性の高さが社会全体の幸福感や持続可能性に寄与していることが読み取れます。combined_wei(総合ウェルビーイング指標)は個人・社会双方の平均と高い相関があり、包括的な幸福指標の設計が両側面のバランスで成り立つことも裏付けられます。これらを受けた政策提言としては、個人の自己決定権やストレス管理を高めるための教育や支援体制の強化、健康格差是正による個人経済の安定化施策、そして社会側では公平・多様性促進施策や社会インフラ投資、持続可能性を担保する法制度設計が求められます。特に、個人と社会の相互作用が全体の幸福度を高めるため、政策設計時には両者を包括する統合的アプローチが重要となります。ヒートマップからは、個人の幸福感が高められる状況は社会的な公正やインフラ整備とも連動しているため、両面を同時に強化することで、より高い総合ウェルビーイング(WEI)向上が目指せることが示されます。

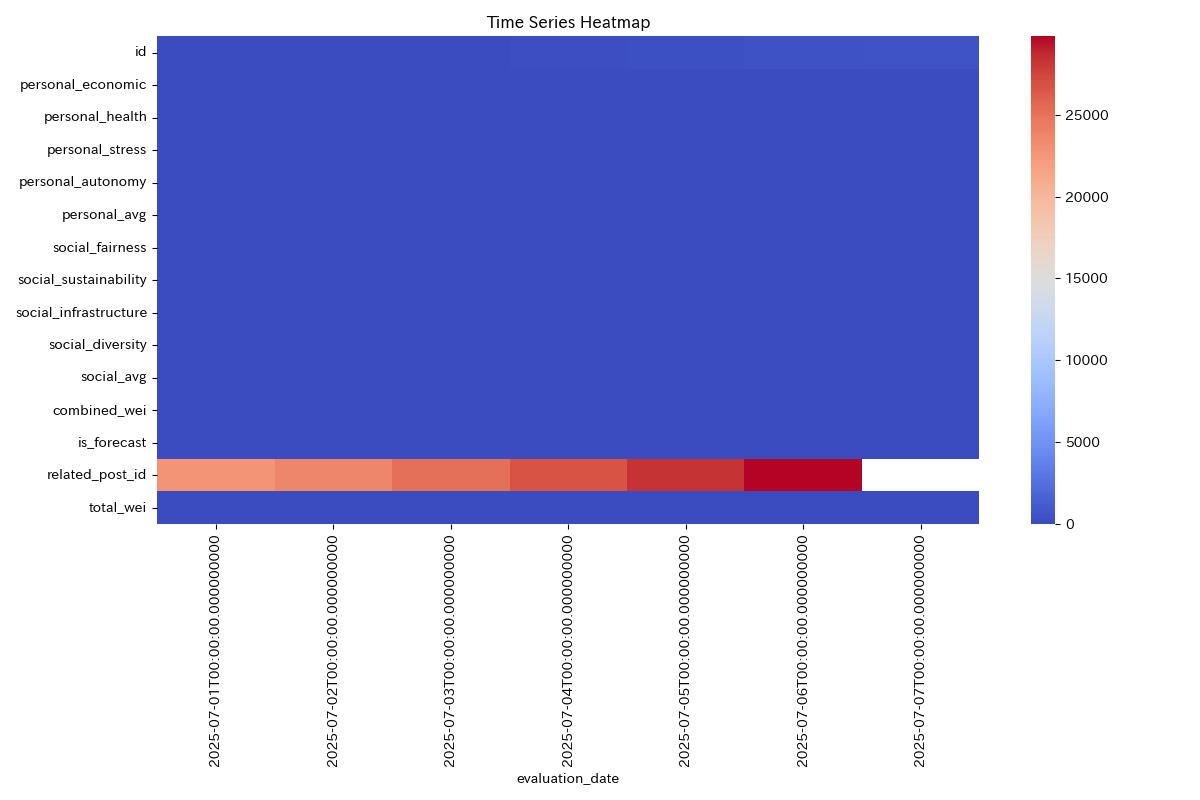

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、2025年7月1日から7日までのさまざまなWEI(Wellbeing Equity Index)の要素について時間的変化を可視化しています。個人分野では、経済的安定性(0.73)と自己決定権(0.82)が比較的高い値を示しており、安定した雇用や所得、自己実現の自由度が社会にもたらされていることが推察されます。健康面(0.79)も良好ですが、ストレス管理(0.71)がやや低めであり、労働環境や社会的役割の負荷、変化への対応に課題が残っている可能性があります。個人の平均値は0.7625で、現代社会の個人生活面の成熟度が一定水準にある一方で、更なるストレス対策の政策的支援が有効と考えられます。社会的側面を見ると、公平性(0.86)、多様性(0.83)が高く、包摂的な社会設計や多様な価値観の受容が進展していることがわかります。持続可能性(0.82)や社会インフラ(0.77)も高水準を維持していることから、社会資本や環境政策の効果が数値に表れています。社会的平均は0.82であり、社会全体としてのレジリエンスや一体性が高いことが示唆されています。総合WEIスコアは0.79125で、個人・社会の両面で充実した基盤が築かれているものの、特にストレス管理やインフラ分野の底上げによる全体最適が今後の課題となります。政策提言としては、働き方改革やメンタルヘルスケアの拡充、多様性を活かした地域・企業イノベーション支援策のさらなる推進が望まれます。データに基づく継続的なモニタリングと、個人・社会両面での課題抽出〜改善ループ強化により、より安定的で活力ある社会の実現が期待できます。

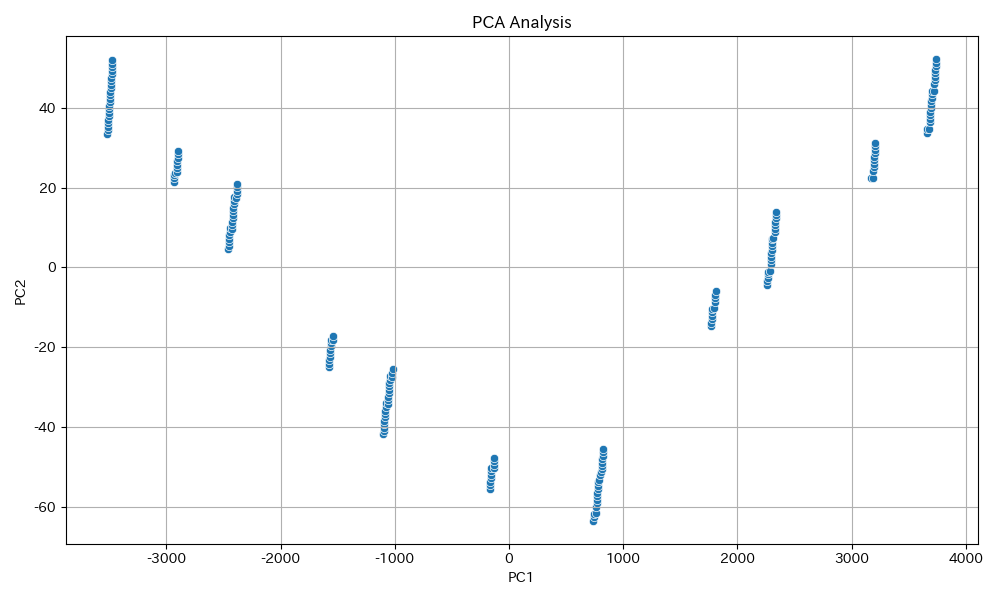

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は主成分分析(PCA)による2次元空間へのデータ可視化を示しています。点群の分布パターンから、各サンプルがPC1とPC2という主成分に基づき明確なクラスタ構造を持っていることが読み取れます。PC1軸方向にほぼ等間隔にデータのクラスターが配置され、PC2軸でも上下に分布が広がっています。これはデータに多様な背景やグループがあることを示唆します。個人への影響では、主成分による明確な分類が経済的安定性や健康状態の可視化やモニタリングに寄与できます。一方で、クラスタがはっきりしていることはグループごとの分断や格差(ストレス・自律性への影響)につながる懸念も残ります。社会全体としては、公平性や多様性がデータから検知できる一方で、格差が固定化されやすいリスクや、インフラ・政策がすべてのグループに等しく機能しているかの検証が必要です。持続可能性についても、同種クラスタの拡大が多様な課題を引き起こす懸念があります。政策的には、PCAで明確化された集団の格差や特性を把握し、アウトリーチや資源配分の調整が求められます。特定グループへの重点的な福祉・健康施策、教育機会の均等化、就業支援による自律性の育成など、データの背後にある構造的な要因に多角的に介入する施策が重要です。今後は、データ可視化により見えてきた格差や分布を単なる現状把握に留めず、社会的包摂や持続可能性の観点から動的に政策運用していくことが必要です。