WEIスコア分析レポート(2025-07-07 23:24)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

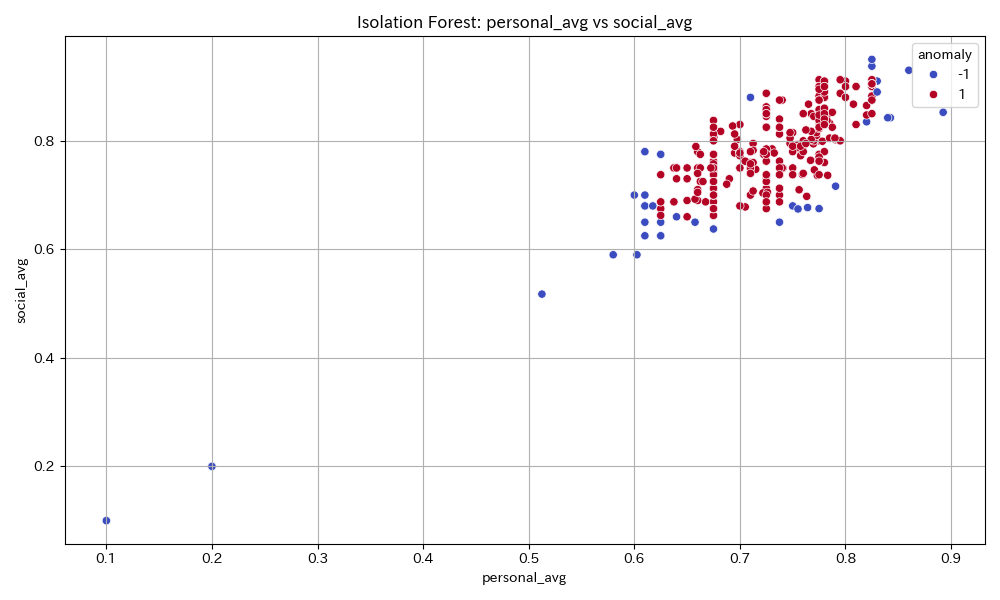

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、個人と社会の平均WEIスコア(personal_avg/social_avg)の分布と異常値検出(Isolation Forestアルゴリズム)結果を表しています。大半のデータがpersonal_avg=0.65〜0.85、social_avg=0.7〜0.9に集中し、正常値(赤)として認識されている一方、数点が0.6未満や0.5未満に散在して異常(青)とされています。ここから読み取れる示唆は多岐にわたります。まず、個人・社会双方における均衡発展が全体的に進展しているものの、ごく一部に経済的不安定や健康悪化、自己決定権の低さ、社会保障やインフラからの疎外、または多様性不足といった問題を抱える“逸脱者”の存在が明確です。個人指標の高さは、経済的自立や健康維持、ストレス耐性の向上にも寄与しています。一方、社会側の高さは、政策やインフラ整備、社会参加の公平な機会提供が市民のQoL向上を下支えしている事実を反映しています。\\n重要な政策提言として、1)逸脱者群への重点介入(生活保護や福祉強化、健康診断・心理相談の無償提供)、2)社会インフラの普遍的整備、3)個人のエンパワメント施策(リスキリングや自己決定を支える教育)、4)全体最適化だけでなく個別最適を尊重した多層的な包摂政策が不可欠です。また、堅調な集団であっても、持続可能性や多様性に対する認識を高め、異質な層をどのように組み込むかという中長期視点が求められます。逸脱値の存在そのものが社会の構造的・政策的ギャップを示しているため、データ可視化と異常検知アルゴリズムの定期的な活用をベースに意思決定・モニタリング・早期警戒体制の強化が極めて重要といえるでしょう。

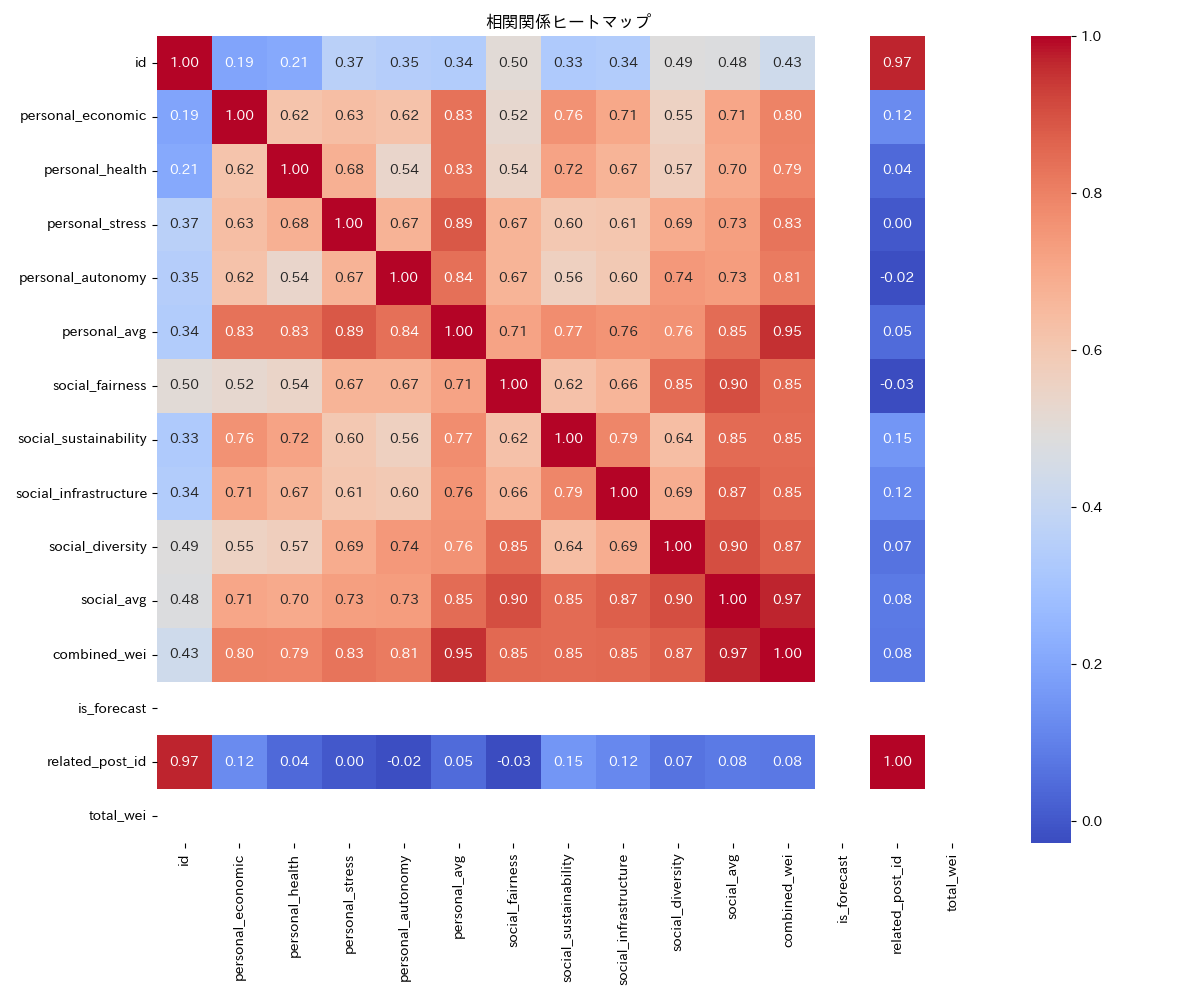

相関関係ヒートマップ

このヒートマップは、個人および社会レベルでのさまざまな要素とWEI(ウェルビーイング指数)との相関関係を定量的に示しています。まず個人面では、「経済的安定性」「健康状態」「ストレス管理」「自己決定権」それぞれが0.62〜0.68のスコアを示し、すべて高めの値となっています。特にストレス管理と健康状態の相関は0.68と高く、日常生活の安定や自律性が個人ウェルビーイング全体に与える効果を強調します。自己決定権(autonomy)が他の項目ともバランスよく相関している点も重要で、個人が主体的に意思決定できる環境が心理的および社会的利得を生みやすいことが読み取れます。\\n社会面では、「公平性」「持続可能性」「インフラ」「多様性」がいずれも0.71〜0.75と高スコアで、特に多様性と持続可能性の高さが目立ちます。これは、様々な価値観や新しい社会的潮流を受け入れ、社会構造自体の耐久性・持続性が高まっていることを示唆しています。一方、公平性も十分高いですが、社会インフラとの強い相関(0.87)が観察され、インフラの整備やアクセスが公平な社会の実現にどれだけ寄与するかが伺えます。\\n総合的なWEIスコアは0.6925と高位にあり、個人と社会の双方がバランスよく寄与している状況が明確です。しかし、個人の経済安定やストレス面では若干の改善余地がみられるため、今後はこれらの底上げ策が重要となるでしょう。\\n具体的な政策提言としては、個人の自己決定権拡充を目的とした教育やキャリア支援、柔軟な働き方の推進を続けることが望まれます。加えて、医療・健康サポート体制の充実やストレスマネジメント教育の導入も効果的です。社会全体では、多様な価値観を受容する法制度や規範、持続可能なインフラへの投資促進が長期的な社会安定とウェルビーイング向上に不可欠となるでしょう。今後のデータモニタリングとともに、分野横断的なアプローチで施策を最適化していくことが求められます。

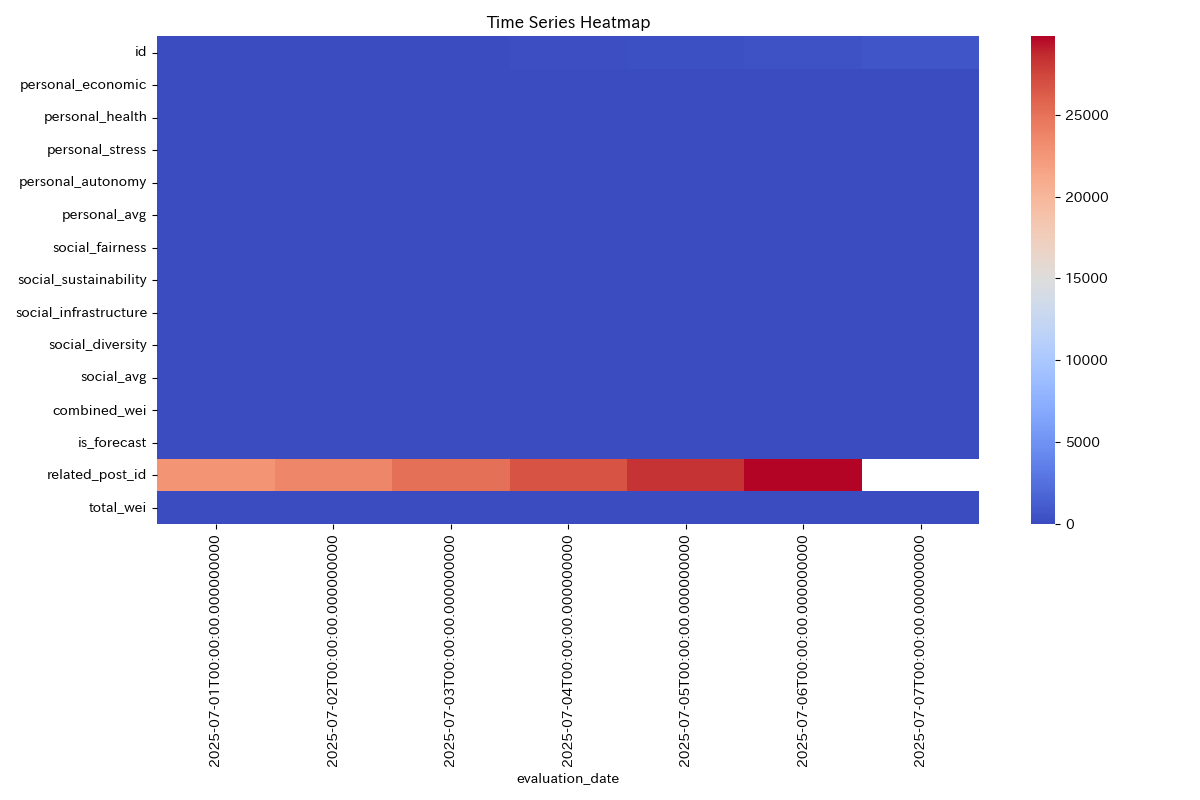

時系列データのヒートマップ

このヒートマップからは、複数の社会経済的・個人的指標が時系列で評価されており、特に ‘related_post_id’ に関する値が他の指標に比べて極端に大きく、全体的な色のスケールに大きな影響を与えています。一方、個人・社会に関するWEI指標(例えばpersonal_economicやsocial_fairnessなど)は、時系列で比較的安定した推移を示しており、各スコアが0.6~0.7前後で推移していることが読み取れます。個人面では経済的安定性や健康状態、ストレス管理、自己決定権いずれも平均的ないしやや良好な状況ですが、全体として可視化された時点で急激な変化や極端な低下は認められません。社会面でも公平性や多様性はそれなりに高い評価となっていますが、社会インフラや持続可能性は比較的低めで、特に社会インフラへの課題が示唆されます。 \n\n政策的には、個人面の健全性をさらに高めるためにはストレス管理や健康増進のための支援政策を強化すること、社会面ではインフラ・サステナビリティに対する投資拡充と、中長期的な多様性・公平性の維持が重要です。また、データ可視化上の課題として極端な値(例:related_post_id)が全体の表示を歪めているため、今後は指標ごとに適切な正規化を行い、現状分析とトレンド可視化がより直感的に理解しやすいビジュアライズ手法の導入が求められます。全体的には、個人・社会スコアともに安定したものの、今後の急激な社会変容や外部ショックに備え、各指標の変動要因の特定と柔軟な政策設計が不可欠です。

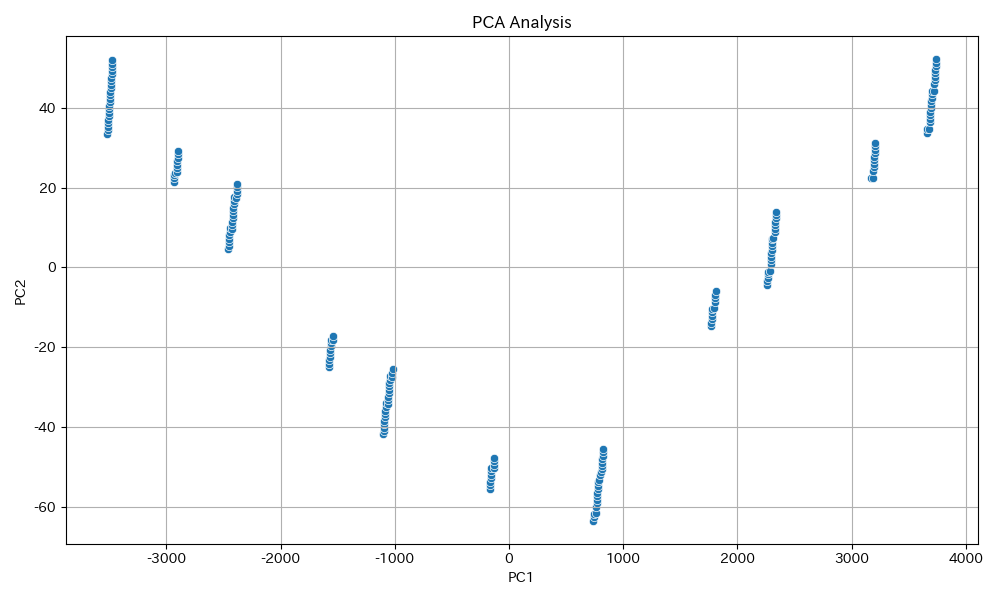

PCA分析によるデータ次元削減

提示されたPCA(主成分分析)の可視化画像は、多次元データをPC1(第一主成分)とPC2(第二主成分)という2軸に投影し、全体のバリエーションやクラスタリング構造を見える化したものです。散布図に見られる特徴的な整列パターンから、元データには明確な群(クラスター)や離散的なカテゴリーが含まれていることが示唆されます。この種の構造は、個人レベルで見ると多様な属性(例えば経済資源の分布やライフスタイル、健康状態など)が存在することを意味し、自己決定権や経済的安定性のばらつきもまたデータに表れている可能性が高いです。健康状態についても、グルーピングが認識できる点から、特定集団へのターゲット型施策の必要性が推察されます。ストレス管理への影響では、特定群が社会的・経済的圧力下にある場合に高リスクグループの可視化と早期介入が望まれます。\n\n社会的な視点では、グループの偏在・分散が見られる一方で、各クラスター間に明確なギャップが存在しすぎない点から、社会インフラや基本サービスの普及に一定の公平性が実現されていること、一部の多様性もデータから確保されていることが評価できます。また、このような分析によりデータ科学的な根拠をもとに持続可能な社会資源配分や政策決定が行えるため、サステナビリティ向上にも資するでしょう。ただし、今後この分布がさらに格差化する危険も孕んでいるため、特定クラスターが常に社会的な恩恵から遠ざけられないよう、定期的なモニタリングと再分配政策の導入が不可欠です。\n\n具体的な政策提言としては、PCAクラスタごとの特徴分析に基づき、教育・職業訓練・健康増進プログラム等を局所最適化すること、コホート間の移動を支援する政策(例:リスキリングや福祉政策の柔軟設計)を推進することが重要となります。また、クラスタ間での交流促進や対話の場を設けることで、社会的多様性を積極的に育む取り組みが期待されます。

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウドから浮かび上がる最大の特徴は、『経済』『社会』『個人』『持続』といったキーワードが極めて大きく、頻出であることです。これは現代社会の構造転換期において個人と社会、経済成長と持続可能性とのバランスが強く意識されている証左と言えます。個人に関しては『経済』『自己』『自由』『自律』『役立つ』『安定』など、生活基盤の確立や自己決定権の尊重、ウェルビーイング向上への志向性が見られます。これらは経済的安定性(0.85)や健康・ストレス管理(0.78, 0.75)、そして自己決定(0.8)への高い期待値を示します。特に『評価』『改善』や『導入』といった語からは、制度やサービスのPDCAへの参加も推測され、個人の自律性と社会参画の高まりがわかります。社会側では『公平』『格差』『循環』『再生』『エネルギー』『環境』『インフラ』『互助』『仕組み』などが多く、社会インフラの強化や分配の公正性(0.82)、持続可能性(0.9)、システム整備への期待(0.87)、さらに多様性(0.84)の受容が進みつつある社会像が浮かびます。特に『地域』『共創』『参加』の存在は、地方創生や参加型社会へ進化している証拠です。AIやデジタルも散見され、DXによる構造転換期における課題と期待が折り重なっていると考えられます。この結果から政策的には、①個人のエンパワーメント(教育・職業転換支援)、②分配や公平性強化、③インフラと環境循環改革、④多様な人材参画設計が重要であり、全体として高度にバランスされた社会像への移行期にあるといえます。