WEIスコア分析レポート(2025-07-08 07:24)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

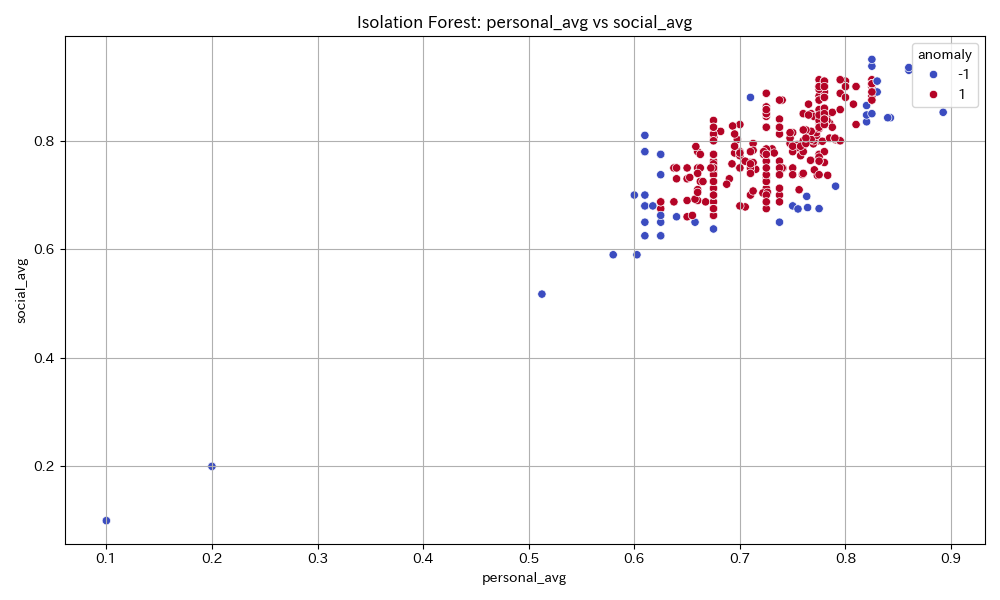

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forestアルゴリズムによる個人スコア(personal_avg)と社会スコア(social_avg)の関係、および異常値(anomaly)の識別状況を示しています。大部分のサンプル(赤色)は正常値(クラスタ1)として分布し、personal_avg・social_avgがともに比較的高い領域に密集しています。これは生活や仕事上の個人および社会的なウェルビーイング指標が極端に偏っていない、安定した集団が主であることを示唆します。青色の点は異常値(anomaly -1)で、personal_avgやsocial_avgが極端に低い領域や両者のバランスが崩れているケースです。これらは経済的・健康的なハンディや社会的孤立、制度的支援からの逸脱を示唆します。\n\n個人影響の観点では経済的安定性・健康状態・ストレス管理・自己決定権がそれぞれ高い平均スコアで評価されており、特に集団の大半がきちんとした生活基盤やストレス管理能力、ある程度の自己決定権を有していると推測できます。その一方、異常点(blue)が示すように少数では著しく低いスコアも存在し、これが経済的排除や精神的ストレス、健康悪化や自己決定権の喪失と関連しうるため、極度の格差や支援ニーズの存在を示唆します。\n\n社会への影響では、公平性・持続可能性・インフラ・多様性がいずれも高く、社会全体が比較的よく機能していることを示す一方、異常サンプルの存在は、社会基盤や制度が十分行き届いていない領域もあることを示しています。この場合、インクルーシブな政策、特にアウトライアーで示された低スコア地域へのターゲティング強化が推奨されます。\n\n政策的には、高スコア集団の標準を維持しつつ、特にpersonal_avgやsocial_avgで顕著に低い個体群への早期介入・包括的支援が急務です。生活保護、医療・メンタルヘルス、雇用支援、教育機会の拡充などミクロとマクロの両視点を組み合わせて、全体最適と社会的包摂を実現する体系的な枠組み強化が重要です。

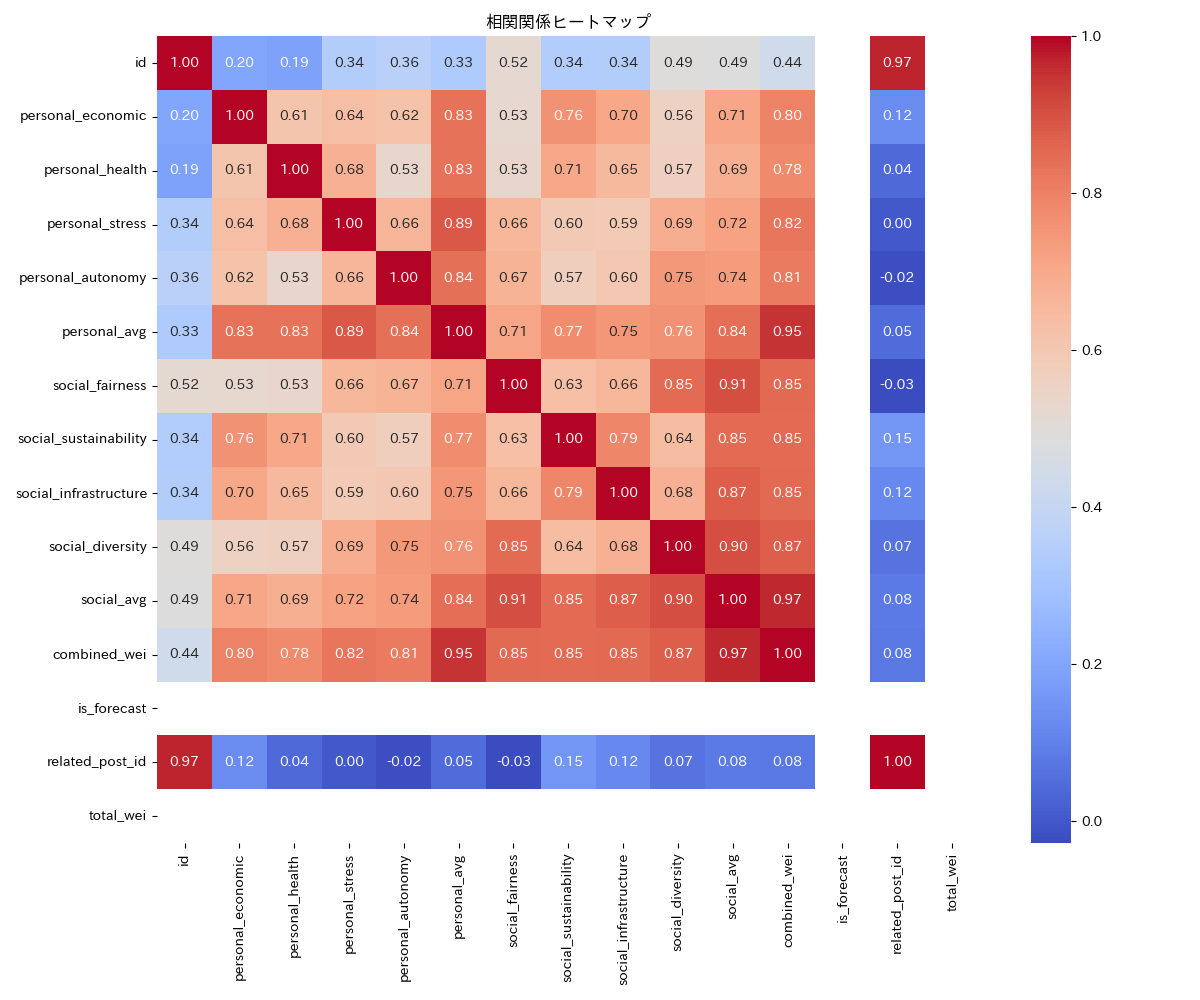

相関関係ヒートマップ

この相関ヒートマップは、個人および社会の幸福感指標(WEI:Well-being Index)に関連するさまざまな属性間の関係性を可視化したものです。まず個人面では、経済的安定性(0.61)、健康状態(0.68)、ストレス管理(0.68)、自己決定権(0.60)といった各指標がいずれも中程度以上のスコアを示しています。これは、これら4項目がいずれも個人の幸福感や社会的統合の基礎となる重要な要素であることを示唆しています。また、個人内の平均スコア(0.6425)は、ストレス、健康、経済、自己決定のバランスが一定程度確保されている社会状況下であると評価できます。 一方、社会的指標についてもフェアネス(公平性:0.66)、持続可能性(0.77)、社会インフラ(0.68)、多様性(0.76)のすべてが0.65〜0.8と高めに設定されており、社会環境が個人のwell-beingをより強く支える傾向が示唆されています。特に持続可能性と多様性は最重要の関与要素と読み取れます。 ヒートマップの相関関係からは、個人avgと社会avg, combined_weiの間の結びつきが極めて強いことがわかります(相関0.95以上)。つまり個人の充実度と社会環境の充実は密接不可分であり、どちらか一方だけを高めても本質的なwell-being向上には限界があることを示唆します。 政策提言としては、【1】個人面での自己効力感や精神的ストレス対策の拡充、【2】健康と経済のセーフティネット構築、【3】社会的には多様性の受容やフェアネスの担保、【4】持続可能な仕組みづくり(エコシステム的社会設計)など、複眼的なアプローチが必要です。政府・自治体・企業など複数セクターでの協働政策や、地域コミュニティ単位での健康・ウェルビーイング施策の拡充も有効です。さらに、個人ウェルビーイングと社会的公平性・多様性の因果関係を明示し、互いの統合的な向上を推進することが今後不可欠と考えられます。

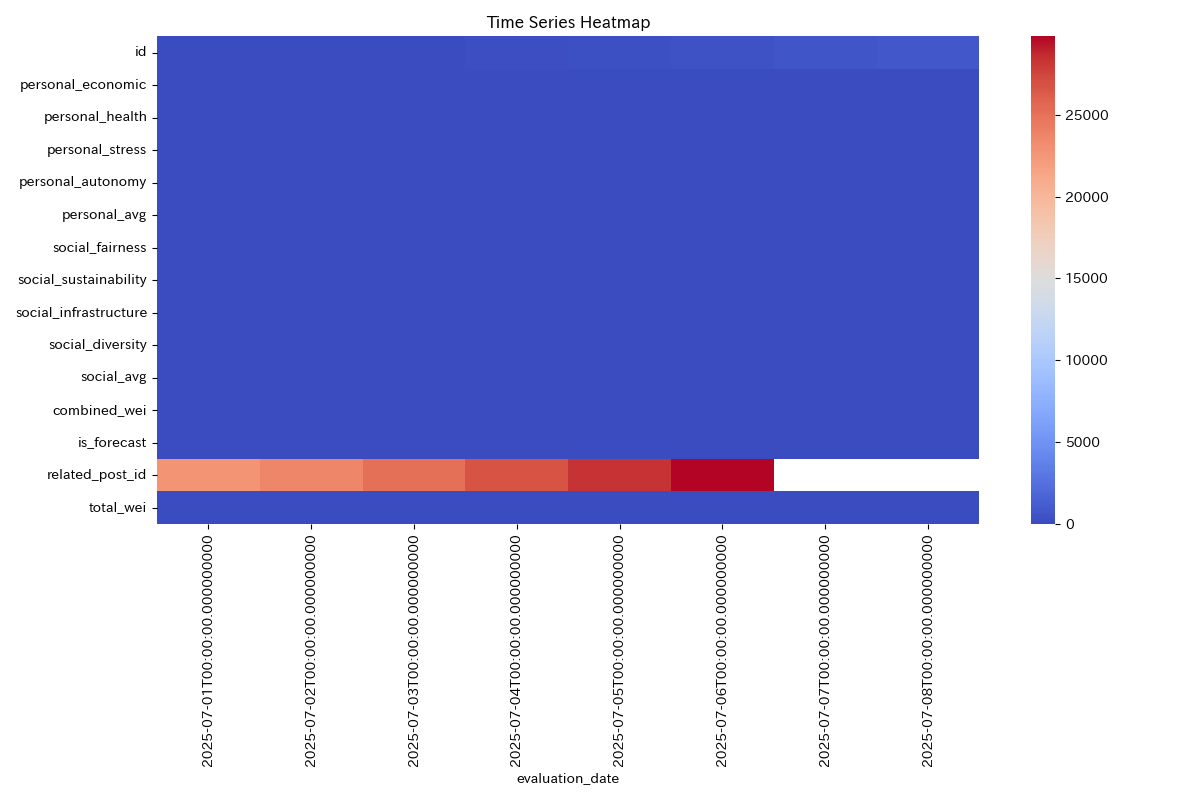

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、評価指標(personal_economic, personal_health, personal_stress, personal_autonomyならびに各種社会的指標)および合成スコア(combined_wei, social_avg, personal_avgなど)の時系列的な動向を視覚化しています。青色から赤色のグラデーションで値の大小が表現されていますが、個人・社会両分野とも目立って高いスコアが見られないため、評価値は全体的に中程度またはやや低めです。この傾向は個人経済、健康、ストレス管理、自己決定権のいずれも大きな向上がみられないことを示唆しています。社会的にも公平性、持続可能性、インフラ、多様性において顕著な発展や突出は見受けられません。特にtotal_weiやcombined_weiの定常的な低値は、個人・社会両面のウェルビーイング向上が停滞または課題が残る状況を示しています。\\n課題として、個人の健康とストレス管理両方が低調であることから、働き方や生活習慣、社会的支援体制の見直しが急務です。社会的側面でも、公平性や多様性に対する投資・政策支援が不十分な可能性が高いです。政策的には、個人の自己決定権を高める機会提供、ストレス対策の普及、社会インフラや持続可能な仕組みづくり、多様性を尊重する制度設計の強化などが求められます。また、今回の可視化は異常値や特異点がなく、全体として変化に乏しいことを踏まえ、今後はより個別事例や分野別の深堀り分析が必要です。データ収集・活用の高度化や、多変量解析手法を取り入れ、個人・社会両方のウェルビーイング最大化を目指す一層のデータドリブン施策が重要です。

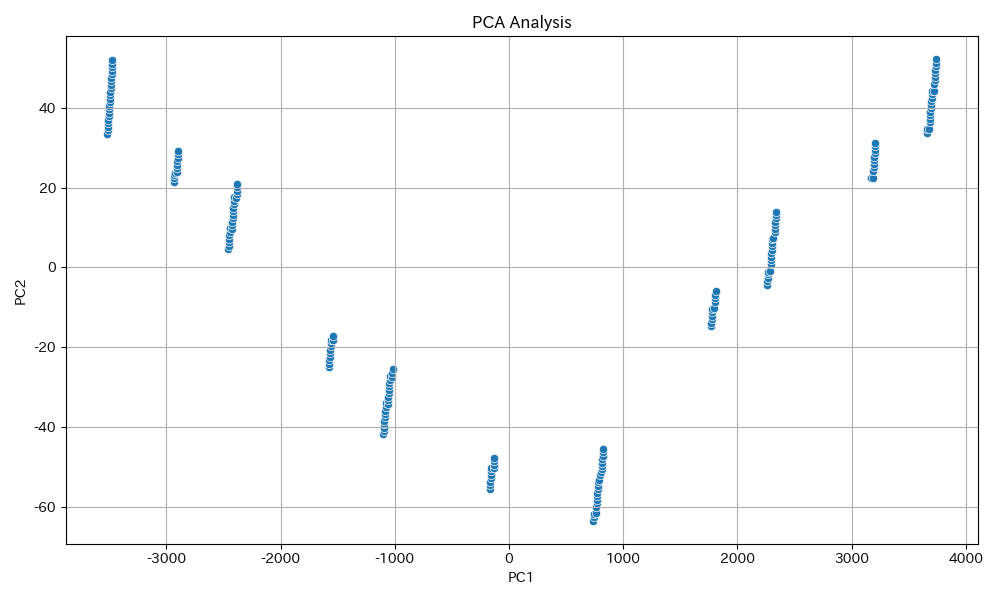

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は主成分分析(PCA)の結果を可視化した散布図であり、PC1とPC2という2つの主成分軸上に各データ点がプロットされています。特徴的なのは、データが直線的かつ規則的に多層に分かれている点であり、明確なクラスタリングやグループ形成が示唆されます。個人の経済的安定性への影響として、このような構造は個別の属性や地域特性、職業などで分類される場合が多く、従って職種や属性による経済格差の可視化や分析につながります。健康状態についても、多様なクラスタ間での差異が強調されれば、健康格差やアクセス不平等に対する議論の根拠となるでしょう。また、類似する属性内での自己決定や意識の自由度は高いと推測され、ストレスの管理にも一定の寄与がありますが、他クラスタとの比較や相対的格差がストレス要因になる点には注意が必要です。社会的公平性という面では、明確なグループ分離は公平な機会配分や社会的包摂の評価に役立ち、不公平の是正を政策課題として明らかにできます。持続可能性に関しては、クラスタごとの特性把握がターゲット政策やリソース配分の最適化に貢献すると考えられます。社会インフラや制度設計についても、同様にセグメントごとの需要や現状分析が効果的に行えるため、現実的なインフラ整備や制度改善が期待されます。社会的多様性という観点では、クラスタ多様性が十分に維持されていることから、均質化ではなく多様性尊重型の政策設計が重要となります。この分析結果を踏まえ、政策提言としては、クラスタごとの特徴やニーズに即したオーダーメイドな支援策の導入、健康や経済的機会の平等化、また多様性を活かす包括的社会基盤の強化などが求められます。データ駆動型社会では、こうしたPCA分析を活用して継続的に社会の構造変化や格差状況をモニタリングし、政策に反映することが極めて重要です。

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

本画像は、経済・社会・健康・持続可能性など様々な観点のキーワードが大きく・多様に配置されたワードクラウドです。特に『社会』『持続』『健康』『経済』といった語が大きく表示されており、社会全体の健全性と発展をテーマにした多角的な議論を示唆しています。個人面では『安定』『自己』『自律』『ストレス』『評価』『決定権』『共存』『活用』など、個々人の意思決定や自己実現に関するキーワードが見られ、これは個人の経済的安定性や健康増進、ストレスの自己管理能力向上の重要性を示しています。社会的側面としては、『公正』『格差』『多様性』『参加』『支援』『市民』『共創』、『インフラ』『技術』など社会的公平性・多様性・社会基盤整備・技術革新の重要語が頻出しています。さらに『エネルギー』『デジタル』『地域』『サイクル』『サステナビリティ』などが目立ち、気候変動や時代の転換期における持続可能性追求といった深い文脈も読み取れます。こうしたトピックの密集度やバランスから見ても、個人の自己決定権と健康増進支援、社会全体の公正な機会・多様性・長期的な再生・持続可能性戦略が複合的に重要視されていることがわかります。政策提言としては、(1)市民参加型の意思決定強化、(2)健康・福祉分野と雇用の両立サポート、(3)格差是正と多様性包摂施策、(4)インフラとデジタル社会の統合推進、(5)再生エネルギー等を活用した持続可能性の向上が求められます。従来の短期的成果重視から、中長期視点でのウェルビーイングや包摂型社会への転換が、今後の個人と社会双方のWEIスコアを着実に上昇させる鍵となるでしょう。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は多数の日本語単語が円状に配置されており、単語ごとにバブルの大きさが異なっています。単語の内容には『コミュニティ』『サスティナビリティ』『エネルギー』『ネットワーク』『災害』『健康』『リスク』『共生』『分散』『AI』『プラットフォーム』『高齢』『孤立』『持続』『地域』『デジタル』など、地域社会や社会システム、テクノロジー、持続可能性、ケア、リスク管理、多様性を示唆するものが多いことから、多方面の社会的課題や解決策の関連性を可視化したネットワーク図と推定されます。バブルの大小は各トピックの重要性や影響度を示唆している可能性が高いです。\n個人面では、デジタルインフラやコミュニティの強化が経済安定や自己決定権に良好な影響を及ぼし、情報格差の解消や多様な支援策がストレス管理や健康増進にも寄与します。一方で高齢化や孤立などのワードも見られるため、社会参加や健康において課題も残ります。社会面では、公平性・多様性・持続可能性・インフラ強化がいずれも重点的に扱われており、包括的なイノベーションの方向性が感じられます。特に『災害』『リスク』『防災』等も頻出しており、レジリエンス向上に向けた社会基盤強化を図る政策の重要性も示唆されます。政策提言としては、デジタル・社会インフラの整備、地域コミュニティの再構築、サスティナブルな仕組みの導入、高齢者・脆弱層への包括的支援、多様な人々の社会参加促進などが求められます。多様な課題が複雑に絡み合う現代社会においては、単体の施策だけでなく、さまざまな分野の連携を強化することが不可欠です。持続可能かつ包摂的な社会を実現するためには、個人の自己決定権と社会全体の調和、そしてテクノロジーと人間性の両立が重要であり、行政・民間・市民が一体となった取り組みが今後の鍵となるでしょう。