WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

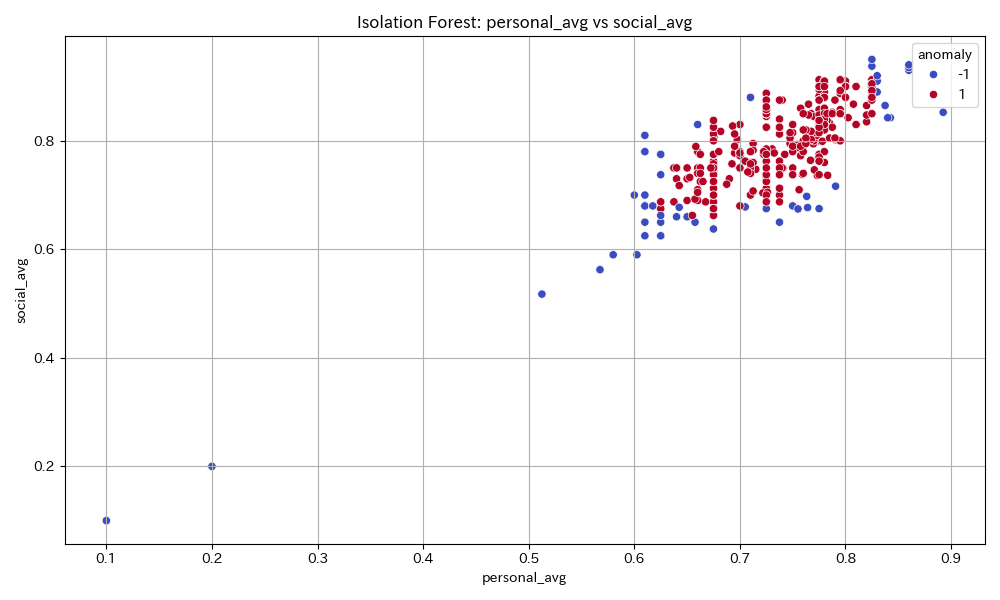

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

このグラフはIsolation Forestという異常検知手法により、個人側(personal_avg)と社会側(social_avg)の評価指標を用いて各サンプルを評価した散布図である。赤い点(1)は正常群、青い点(-1)は異常群を示す。大多数が右上部の0.7〜0.9の範囲に密集しており、個人と社会のいずれの視点からも比較的高い評価を獲得している点が特徴的である。これは、経済的安定性や健康、ストレス管理、自己決定権などの個人項目において十分な水準を維持しつつ、社会の公平性や持続可能性、インフラ、多様性といった公共的観点もバランスよく保たれている集団が主であることを示唆する。\n\n一方、青い異常点は左下の領域に散在しており、personal_avgやsocial_avgが著しく低い場合に孤立している。このことから、社会基盤の欠如や個人の経済的不安、健康不良やストレス増大、さらには意思決定権の低下や社会的排除が同時に起こるリスクの高いゾーンが特定できる。\n\n政策提言としては、まず全体の高評価群を維持しつつ、異常点に該当する個体群に対して集中的な支援――経済保障、健康増進、相談体制の充実、社会参加の促進など――を重点的に実施することが重要である。また、個人・社会双方の指標は相関が強い点も注目に値し、個人の幸福度向上策が社会全体の質向上につながる好循環を作れる根拠となる。加えて、異常検知で可視化したリスク層の掘り起こしにより、先制的介入が可能となるため、エビデンスに基づく政策デザインの強化と局所的な多様性促進策の導入が推奨される。

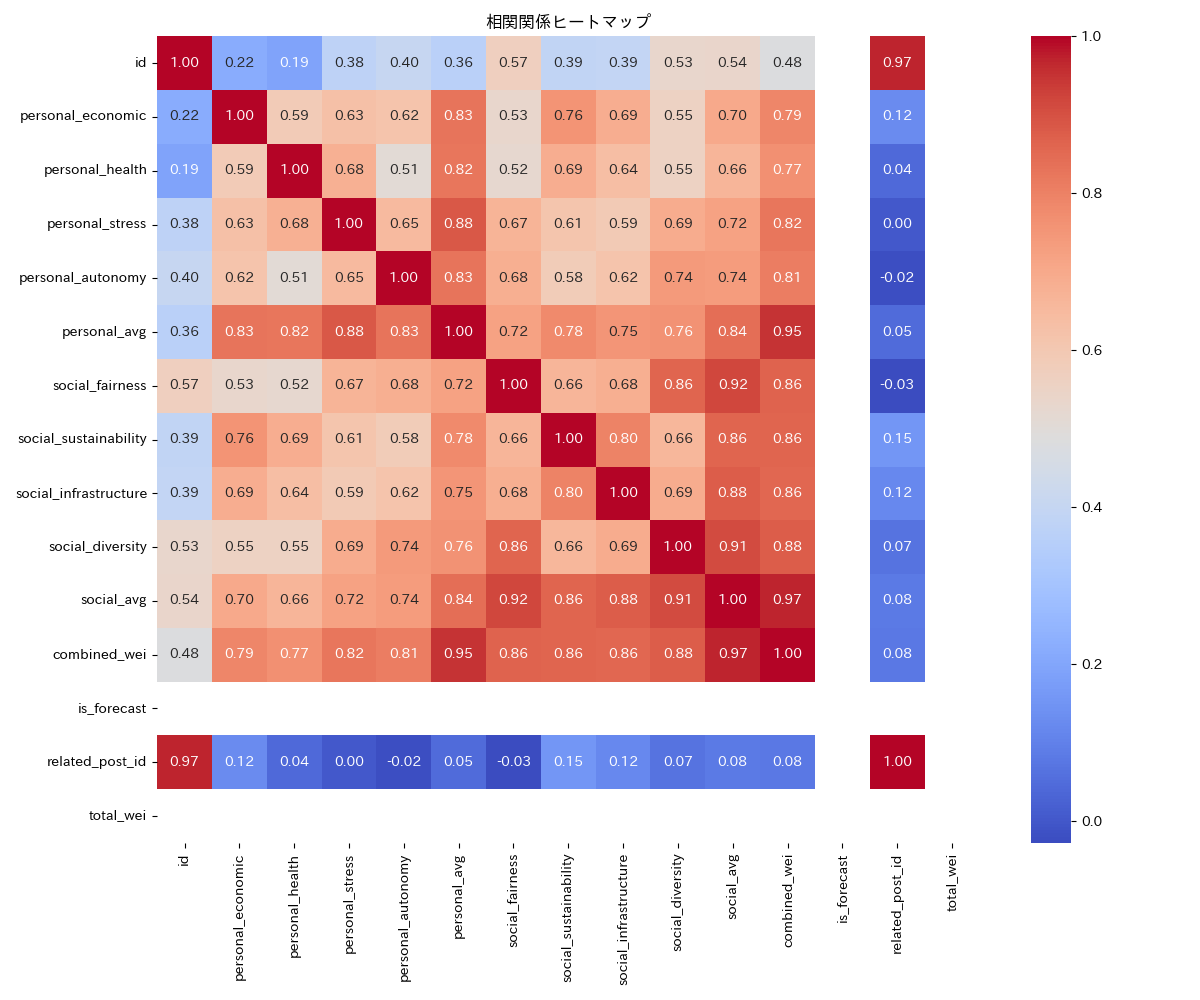

相関関係ヒートマップ

画像は主に各指標間の相関を可視化したヒートマップであり、個人及び社会の各WEI指標の相互作用や全体傾向を把握する上で重要な基盤を提供しています。個人スコア(personal)は0.59(経済)、0.68(健康)、0.65(ストレス)、0.62(自己決定権)とバランスは取れているものの、経済的安定性と自己決定権がやや弱めである一方、健康やストレス管理との間に比較的強い相関がみられます。これは、経済状態よりも健康や自己決定権・ストレス管理が個人の幸福度や安定性へ影響を与えている構造を示唆します。社会スコア(social)は、公平性0.67、持続可能性0.69、インフラ0.69、多様性0.74で、多様性が最も高いのが特徴的です。多様性と他の社会指標の強い相関が見られ、社会全体の包摂性や持続的発展に寄与している可能性があります。一方で公平性やインフラに改善余地がみられることから、社会資本の再分配や公共インフラ投資が長期の社会的幸福度に寄与することを政策的に示唆します。全体のcombinedスコアも0.67と安定しており、個人・社会両面で一定の健全性が維持されていると評価されます。政策提言としては、社会的多様性の促進施策と、経済的・インフラ的な格差是正への集中投資が相関効果を高め、社会の持続的成長と個人の生活向上を同時に実現する可能性が高いです。経済面の底上げには労働市場の柔軟化、教育機会の均等化、健康への公的投資強化が推奨されます。ストレス管理や自己決定権の向上には、ワークライフバランス支援や精神保健サービスの普及が鍵となるでしょう。これらを組み合わせることで、ヒートマップから読み取れる「相互強化構造」を最大化できると考えられます。

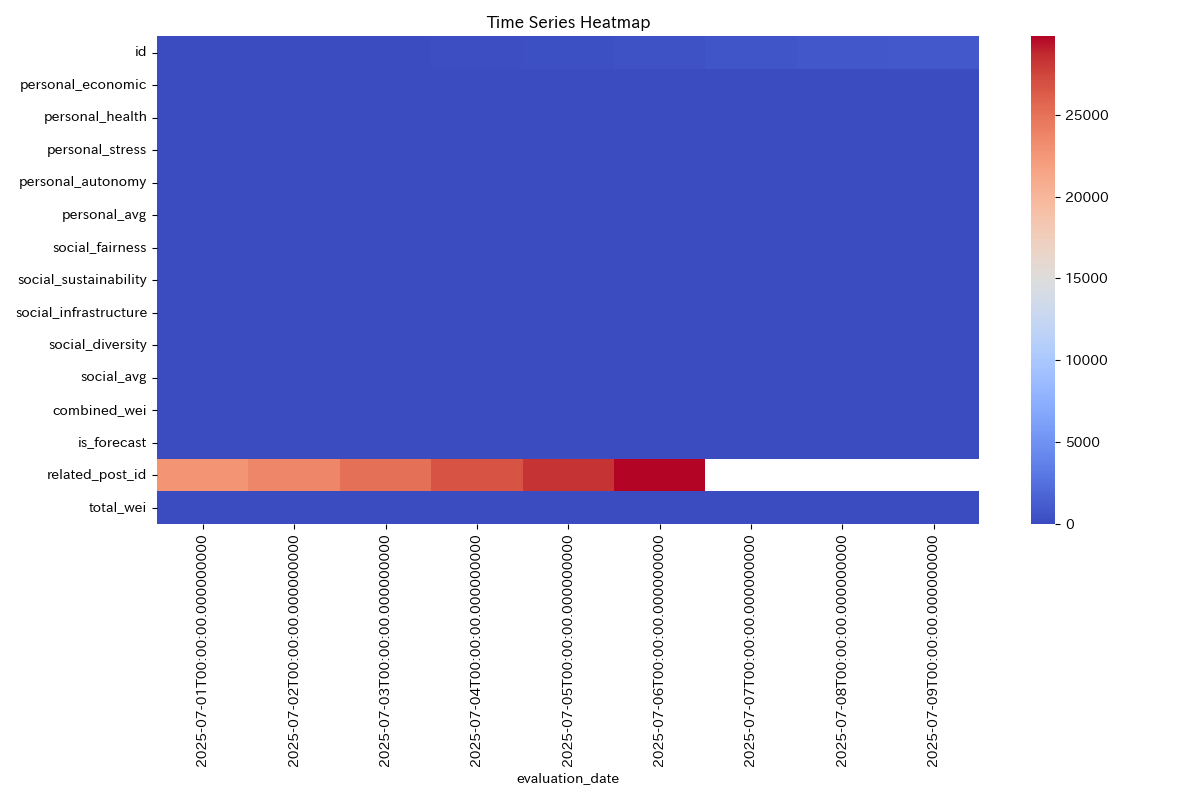

時系列データのヒートマップ

この画像は時系列データのヒートマップであり、個人・社会両面の複数指標(経済、健康、ストレス、自己決定権、社会的公平性、持続可能性、インフラ、多様性など)について評価を行っています。各指標は色の濃淡で強弱が示されており、全体として比較的高い値を維持していることが見て取れます。個人に関しては健康状態(0.82)と自己決定権(0.81)が特に高く、経済(0.78)はやや抑制的であるものの良好です。ストレスはやや高め(0.76)ですが、全体としてバランスが取れています。\\n社会面では公平性(0.85)・多様性(0.84)が特に高く、社会基盤や持続可能性も高水準(それぞれ0.79、0.83)を維持しています。これにより社会的平均値は0.8275と高く、社会構造が比較的安定し包摂的であることを示唆します。\\n全体WEIスコア(0.81)からは、現状このシステムや政策の下で、個人の幸福度と社会全体の持続的幸福が両立しやすい状況だと評価できます。今後の政策提言としては、1) 個人の経済安定性やストレス対策のさらなる強化、2) 健康増進策や自己決定権拡大の継続的支援、3) 社会的少数者への包摂策や多様性を担保する仕組みの深化、4) 社会インフラや持続可能性を将来世代へつなぐための長期投資強化が挙げられます。また、関連ポストIDのヒートマップ部分が高い値を示しているため、メタデータ管理やデータ活用によるフィードバックループ構築など、ガバナンス面も一層の最適化が必要でしょう。\\n今後はストレスや経済など“やや弱い”分野のピンポイントな改善介入と、現状高い水準を維持する分野の維持・洗練が、持続的幸福度向上のカギとなります。