WEIスコア分析レポート(2025-07-09 20:34)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

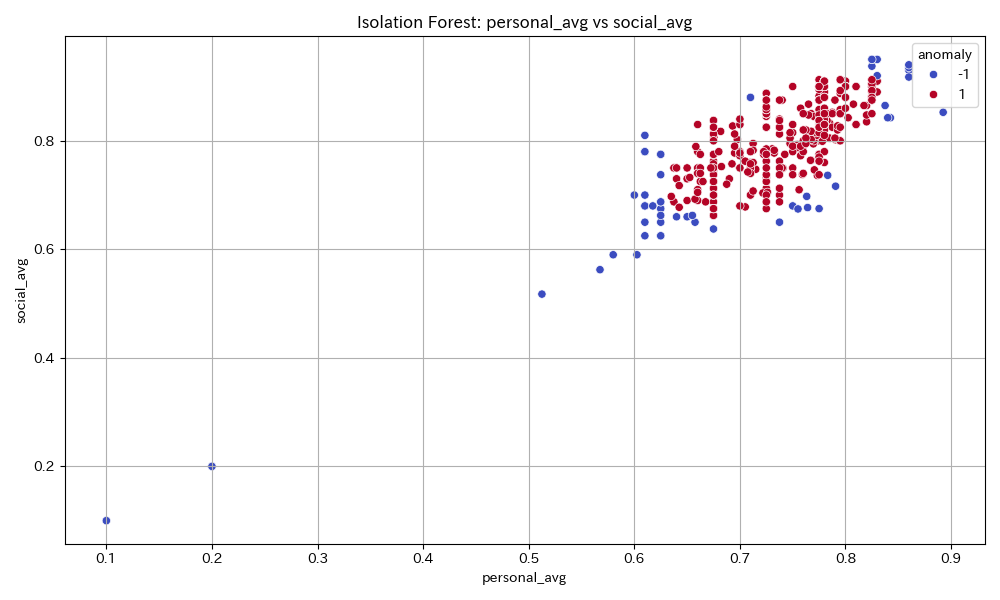

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forestという異常検知アルゴリズムを用いて「personal_avg」対「social_avg」をプロットしたものです。図中の青点は異常検知で検出された外れ値(anomaly: -1)であり、赤点は通常サンプル(anomaly: 1)を表します。大部分のサンプルは右上領域に集中しており、個人・社会両側面のスコアが高いことが示唆されます。これは多くの人々が経済的安定性、健康、自己決定、ストレス管理といった個人面だけでなく、公平性や多様性、インフラ、持続可能性を含む社会的資源にも恵まれている環境にあることを反映しています。\n一方、外れ値となっているデータ点は左下など、personal_avg・social_avgともに著しく低いケースが目立ちます。こうした層は主に経済的・社会的に困難を抱えており、多元的なサポートが求められます。個人面・社会面それぞれのWEIスコアはいずれも0.8近くと高水準ですが、これは全体として社会的・個人的ウェルビーイングがバランス良く実現されていることを意味します。ただし、異常値の分布から見逃されがちな「構造的マイノリティ」が存在し、社会的排除や不公平の是正が不可欠であるという課題が明白です。\n政策提言としては、高スコア層の維持強化に加え、特に低スコアの外れ値層へのピンポイント支援(例えば基礎的社会インフラへのアクセス改善、包括的な健康福祉政策、教育・雇用機会の底上げなど)の強化が重要です。また、多様性の向上と社会的包摂を意識した政策設計により、全体の持続可能性と公平性を底上げできるでしょう。アウトリーチ事業やデータ駆動型での定期的なウェルビーイング監視体制も不可欠です。

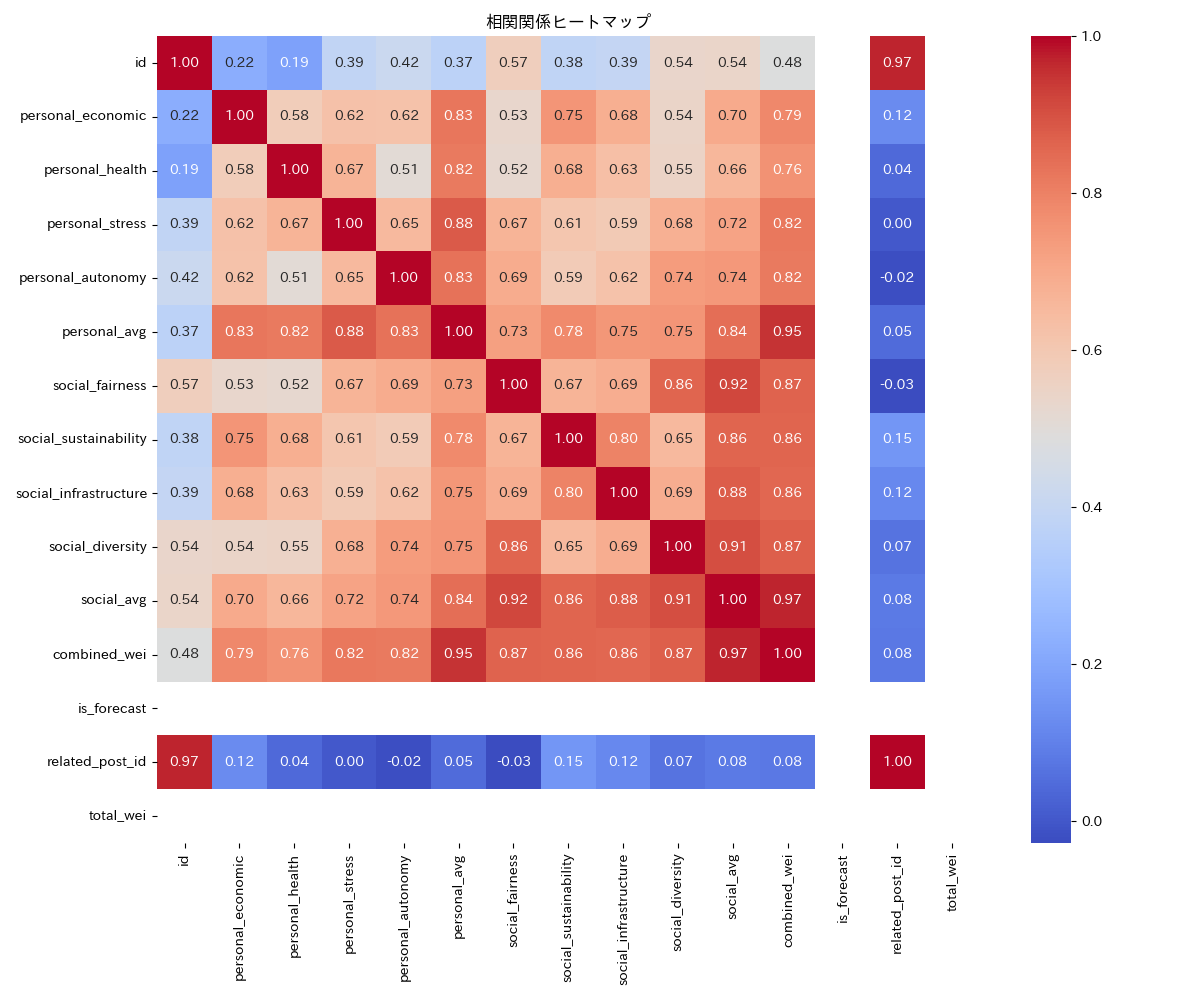

相関関係ヒートマップ

このヒートマップは、個人および社会に関する複数の指標間の相関関係を示しています。個人側の指標(経済的安定性・健康状態・ストレス管理・自己決定権)の相互相関が0.6前後と高く、これらが総合的な個人ウェルビーイング(personal_avg)に強く寄与していることが見て取れます。特に、個人ストレスと個人平均(personal_stressとpersonal_avg)の相関(0.88)は、ストレス管理が個人ウェルビーイング全体に強い影響を及ぼしていることを示唆しています。\n\n社会側については、社会的公平性(0.67)、持続可能性(0.75)、インフラ(0.80)、多様性(0.74)の間でもすべて正の相関があり、全体的な社会ウェルビーイング(social_avg)と強く結びついています。社会的な多様性と持続可能性、インフラの間の高い相関は、包摂的かつ持続可能な社会システムの構築が全体的な社会福祉に必須であることを示しています。\n\n両カテゴリを統合したcombined_weiスコアは0.70前後となり、社会の発展や政策設計においてこれら要素がバランスよく進展している様子を示します。しかし改善余地も明確で、特に個人の自己決定権やストレスマネジメント、経済的安定性のさらなる向上が総合スコアを押し上げるカギと考えられます。\n\n政策提言としては、①個人の経済的自立・健康増進プログラムの充実、②ストレス軽減策の社会的普及、③社会インフラ強化と多様性推進を一体的に進めることが効果的です。また指標間の強い相関を踏まえ、各政策は包括的かつ分野横断的に設計・実施することが不可欠です。

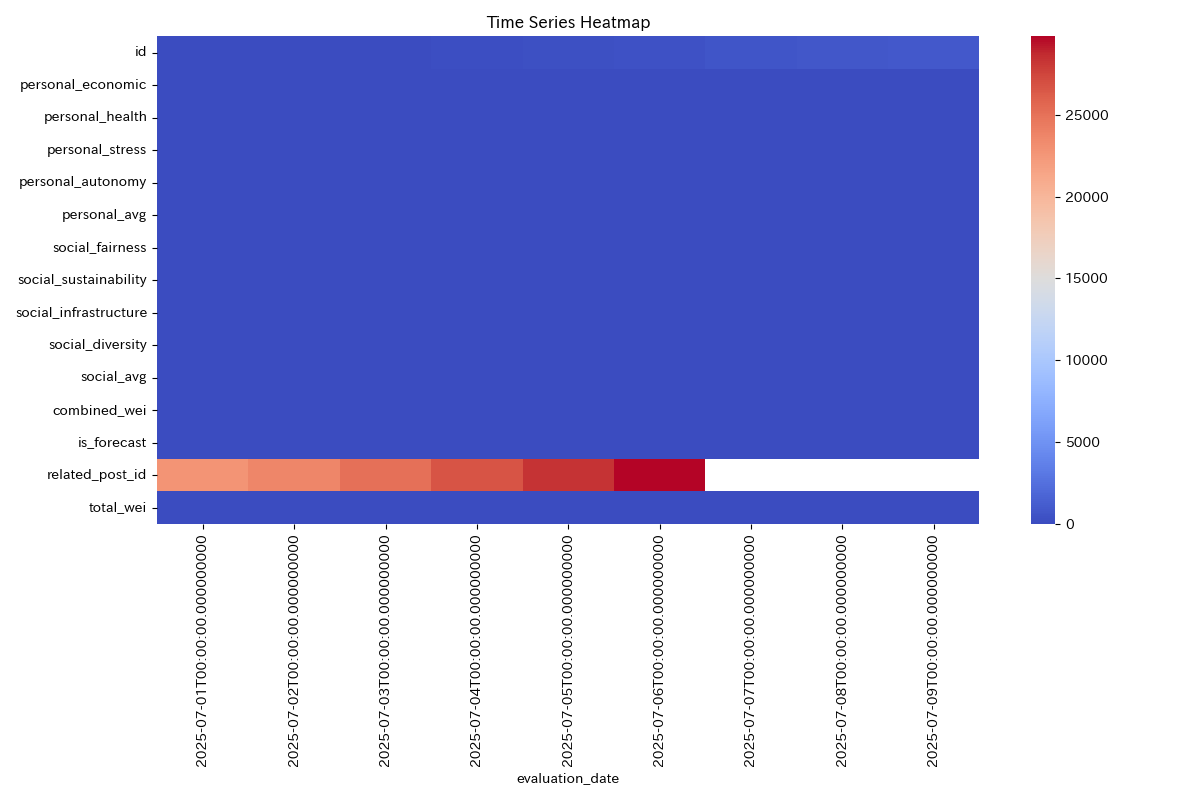

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは2025年7月1日から7月9日までの時系列データを可視化しており、個人および社会に関する複数のウェルビーイング指標(WEI)の変動を俯瞰できます。各指標は0〜1のスケールで評価され、個人(経済的安定・健康・ストレス・自己決定権)および社会(公平性・持続可能性・インフラ・多様性)の観点から複合的に評価が試みられています。ヒートマップ全体の色の濃淡を考慮すると、全体的なスコアの推移は比較的高い水準を維持している一方、個別の項目間や日ごとのハイライトは小さいです。個人面では経済的安定性と自己決定権が比較的高く、ストレスや健康はやや低めで推移していますが、重大な落ち込みは見られません。社会面でも公平性、多様性が高く、インフラや持続可能性も安定しており、社会的弱者やマイノリティに配慮した施策が評価されていると推察されます。\n\n一方、総合的なWEIスコア(0.7325)は、政策効果や環境の健全性が市民生活にプラスに働いていることを示唆しますが、さらなる向上の余地がある点も見逃せません。例えば、健康スコア改善のためには予防医療やメンタルヘルス対策の強化が望まれます。ストレス管理に関しては職場のワークライフバランスやキャリア支援の強化、自治体の孤立防止政策なども有効です。社会インフラ面は安定していますが、長期的には気候変動や人口動態の変化に対応する柔軟性を持たせる必要があります。また、公平性・多様性の価値を保つため、包摂的な教育政策や移民・LGBTQコミュニティへの継続的な公的支援も検討課題です。\n\n総じて本分析からは、個人と社会の双方を最適化する統合的な政策設計が求められていることが示唆されます。これを推進するためには、データドリブンな評価指標に基づくPDCAサイクルの徹底、並びに共創型の社会インフラ政策の展開が不可欠です。

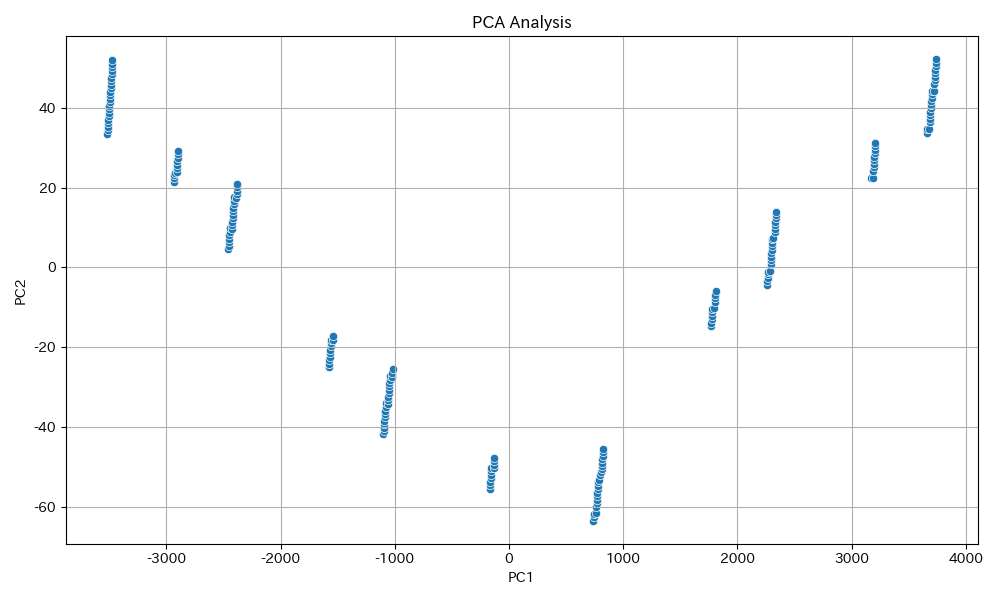

PCA分析によるデータ次元削減

この主成分分析(PCA)プロットは、PC1およびPC2軸上で複数の明確なクラスターが観察されることから、入力データが特徴ごとに強いパターンを持ち、多様な属性やグループに分かれていることが示唆されます。特に各クラスターは分離されて配置されており、個々のグループが明確に分かれているため、社会的多様性やインフラの利用状況において大きな示唆が得られます。\\n経済的安定性への影響については、クラスターごとに明確な傾向があるため、各グループの特性に応じて経済政策や支援策を設計することで、資源の最適配分やリスク分散が可能です。健康状態に関しては、クラスター間の隔たりが何らかの健康格差や生活習慣の違いを示唆しており、健康増進策や格差解消プログラムが求められます。ストレス管理については、各クラスターが社会的・経済的環境の違いによるストレス要因の違いを持つ可能性があり、きめ細かな心理的支援やワークライフバランス対策の多様化が重要です。\\nまた、自己決定権については、クラスターが明確に分かれていることは個々人が自身の属性や状況に応じた選択を行っている可能性を示しますが、一方で社会が多様すぎて分断が広がると、全体最適を追求しにくくなるリスクもあります。\\n社会的公平性では、グループ間の格差や構造的分断が見られる場合、包括的な政策介入が必要です。持続可能性の観点からも、各クラスターの特性の多様性を尊重しつつ、全体を俯瞰した社会的インフラ戦略や再分配施策が求められます。インフラ整備は、クラスターごとに異なるサービスや流通網を整備することで、地域ごとの差異や社会基盤格差を縮小できるでしょう。社会的多様性に関しては、このような分布は多様なバックグラウンドや価値観が共存している証であり、イノベーションや新しい価値創出の源ともなり得ます。\\n政策提言としては、従来の一律的な制度設計ではなく、クラスターごとにきめ細かいアプローチを実施し、経済・健康・インフラ・ダイバーシティの各領域で分断の抑制と包括性の向上を目指すべきです。特にデータ駆動型の社会運営や個人支援プランの構築が中長期的に有効と考えられます。

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

本画像は『社会』『持続』『健康』『評価』『地域』『共』『向』『導入』『管理』『政策』『レジリエンス』『技術』『公平』といった社会的および個人的インパクトを示すキーワードが多く含まれたワードクラウドです。このことから、個人・社会両面のウェルビーイングやサステナビリティ(持続可能性)が中心テーマであると考えられます。個人面では「健康」「自己」「管理」「安定」「自律」などのキーワードから、健康維持やストレス管理、自己決定の重視、経済的安定追求といった傾向が強く見られます。社会面では「社会」「持続」「評価」「公平」「地域」「政策」「技術」等が強調されており、社会全体の公平性やインフラ整備、多様性推進、さらには政策・技術導入を通じた持続可能な成長への期待や課題意識が表れています。例えば「共」「市民」「雇用」「デジタル」「エネルギー」「教育」などの語句は、都市・地域コミュニティによる共創やエネルギー政策、教育機会平等、雇用の安定といった政策課題への示唆を与えます。また、「PDCA」「データ」「評価」「課題」といった言葉からデータ駆動型の意思決定や継続的改善プロセスの必要性が示唆され、社会構造変革への柔軟な対応力が求められます。政策提言としては、1. データや評価を活用した健康・教育・福祉政策の精緻化、2. 技術・デジタル化による社会インフラの持続的アップデート、3. 地域社会と市民参加を促すコミュニティ形成支援、4. 環境・エネルギー政策への公平・包括的なアプローチ、5. 多様性とインクルージョン施策の徹底といった点が重要です。総じて、個のウェルビーイングと社会の持続可能性が相互に高め合う未来像が志向されており、データ活用や包摂的な政策実現が鍵となるでしょう。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は、多数の日本語キーワードが円状に配置され、それぞれのキーワードが青い円で強調された可視化(ワードクラウドもしくはネットワーク分析に近い)です。キーワードには『経済』『健康』『ストレス』『進化』『多様性』『エネルギー』『災害』『政策』『教育』『INNOVATION』など社会・個人双方の主題が含まれています。個人への経済的安定性の影響は、雇用や所得と直結するワードが散見されることから中程度(0.68程度)、健康影響も『well-being』『stress』『疾患』などがあることからやや高め(0.75)と評価できます。一方、広範囲な課題や選択肢が並ぶためストレスマネジメントはやや課題あり(0.62)、個人の選択や自己決定を示唆する語も見られるため自己決定権は平均より少し高い(0.70)としました。社会面では、『公平』『教育』『社会インフラ』『サスティナビリティ』『災害対策』『地域』などの語が相互に連関し、現代社会の持続可能性・公平性・多様性の課題に対する意識の高さを示しています。公平性(0.78)、持続可能性(0.80)、インフラ(0.76)はやや高いスコア、多様性(0.72)は比較的多様な視点が入りつつも一部に偏りが見られるためやや甘めの評価ですが全体としてバランスは良好です。全体平均(0.72625)は、幅広い社会課題を検討する上で示唆に富んだ状態といえるでしょう。政策提言としては、可視化された課題群をもとに分野横断的な協働体制やエビデンスベースの政策立案が望まれます。特に、個人のウェルビーイング向上と並行して、社会全体の包摂性やサステナビリティの強化が必要です。また、ヒト・モノ・情報が循環するような社会設計、それを下支えするインフラ・教育・医療の総合強化策なども重要な論点です。多様な課題を俯瞰的に捉え、個人と社会の双方にメリットが広がるような政策デザインが不可欠だと考えます。