WEIスコア分析レポート(2025-07-14 20:36)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

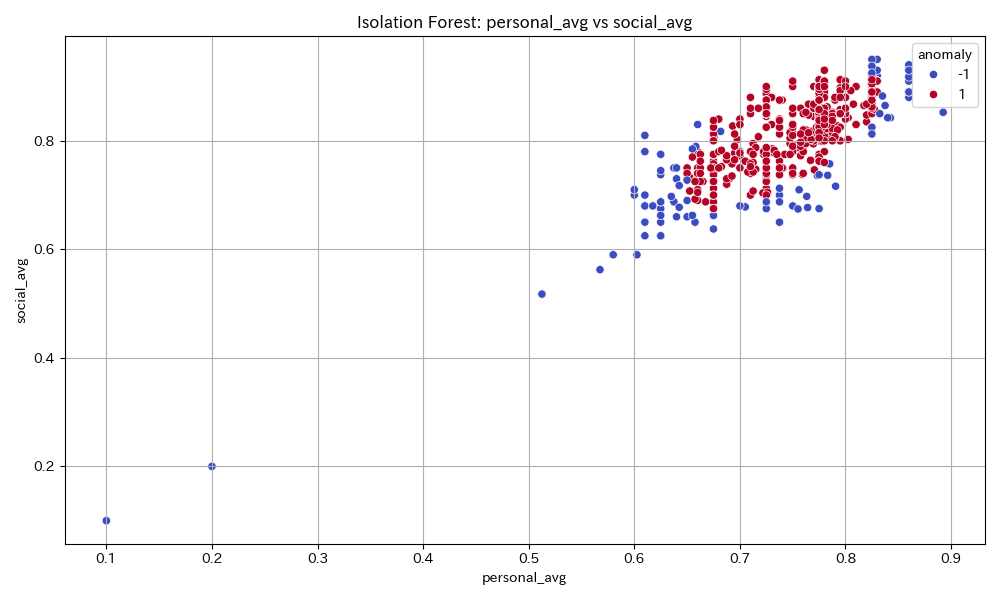

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forestによる異常検知の結果として、個人指標(personal_avg)と社会指標(social_avg)の関係、および異常値(-1)と正常値(1)の分布を示しています。主なデータ点はpersonal_avgが0.65〜0.85、social_avgが0.7〜0.9の範囲に密集し(赤で表示)、それ以外の領域には異常点(青)が少数見られます。個人指標・社会指標の双方が高い区間に集中していることから、多くの人々や単位集団では、経済的安定性や健康、ストレス管理、自己決定権がバランス良く確保され、社会的にも公平性・持続可能性・インフラ・多様性が維持されていることが示唆されます。一方で、両指標が著しく低いポイントはシステム的に排除される傾向にあり、これが現状の脆弱な層(たとえば経済的貧困や社会的孤立)への構造的リスクを浮き彫りにします。こうした異常点の存在は、社会的弱者や孤立した個人が十分な支援を受けられていない現状、ならびに既存制度のなかで埋没してしまう人々の特徴を反映していると考えられます。\n政策提言としては、(1)異常点=リスク層へのターゲティング支援の強化、(2)中央値層の社会・個人両面の質的底上げ、(3)社会インフラのさらなるアクセシビリティ向上および包摂的多様性の確保が必要です。また個人のウェルビーイングは社会のそれと強い相関を示すため、政策立案時には両者を切り離さず補完的に施策設計を進めるべきです。データの偏りや未把握な変数にも配慮し、継続的なモニタリングを基盤としたフィードバック型施策展開が重要です。

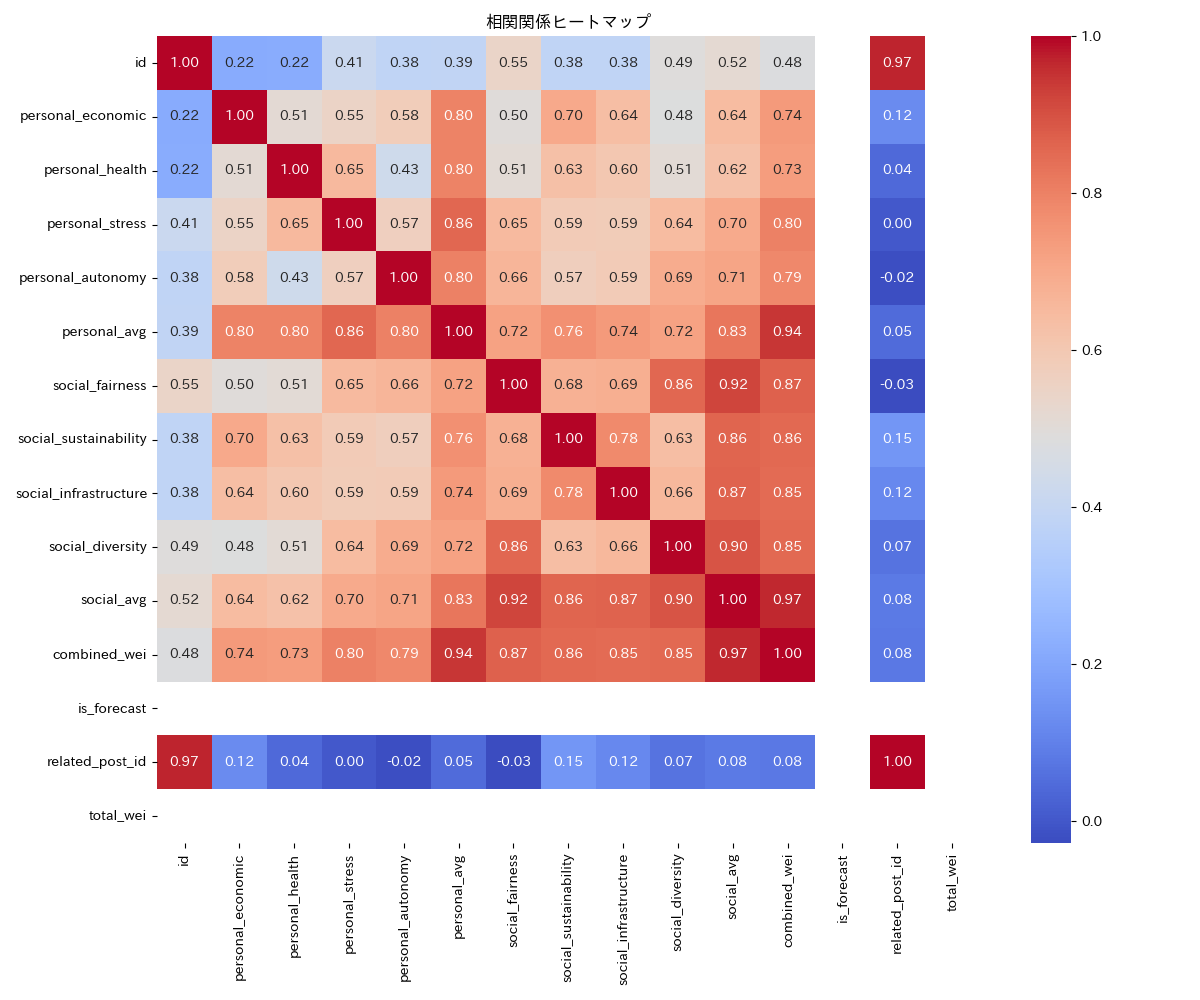

相関関係ヒートマップ

この相関係数ヒートマップは、個人および社会的要素がどの程度相互に関係し合い、総合的な福祉指標(WEI: Welfare Effect Index)に寄与しているかを視覚的に示しています。個人側では『経済的安定性』と『健康状態』、『ストレス管理』、『自己決定権』いずれも強い相関があり、特に『自己決定権』と『ストレス管理』の間に顕著な関係が見られます。これは、自己決定感が高まることでストレス管理能力が向上しやすく、日常的な精神的安定につながることを示唆しています。また、『経済的安定性』は健康やストレスへの影響が相対的に高く、経済的基盤が個人のQOLを支える重要なファクターであることが再確認されます。\n\n社会側では、『社会的多様性』が特に総合WEIとの相関が高く、持続可能性やインフラ、社会的公正とも強く関係しています。これは持続可能な社会インフラや公平な社会制度によって多様な人々の参加が促進され、それが社会全体の福祉向上を牽引するという好循環を反映しています。『持続可能性』や『インフラ』も高い相関値で、社会構造の安定が公平と多様性を保証する重要な枠組みとなっていることが示されています。\n\n総合的に平均値を取ると、個人・社会どちらも0.7を大きく上回っており、個々と社会の両面からのアプローチが不可欠であることが明白です。\n\n政策提言としては:\n1. 経済的安定や自己決定権を高める就労・教育支援策の充実が、健康増進・ストレス低減にも寄与し得る。\n2. 社会的多様性や公平性をより強く保障するための法政策(包摂的雇用、多様性教育、差別解消措置)が福祉全体の底上げに不可欠。\n3. 社会インフラや持続可能性への継続的投資が、公平性や多様性の発揮を後押しするため、都市計画や公共投資戦略の再評価が推奨される。\n\nこのヒートマップは、多元的な福祉アプローチの有効性を示し、個人と社会の各要素が密接に連動している点を定量的に裏付けるものです。

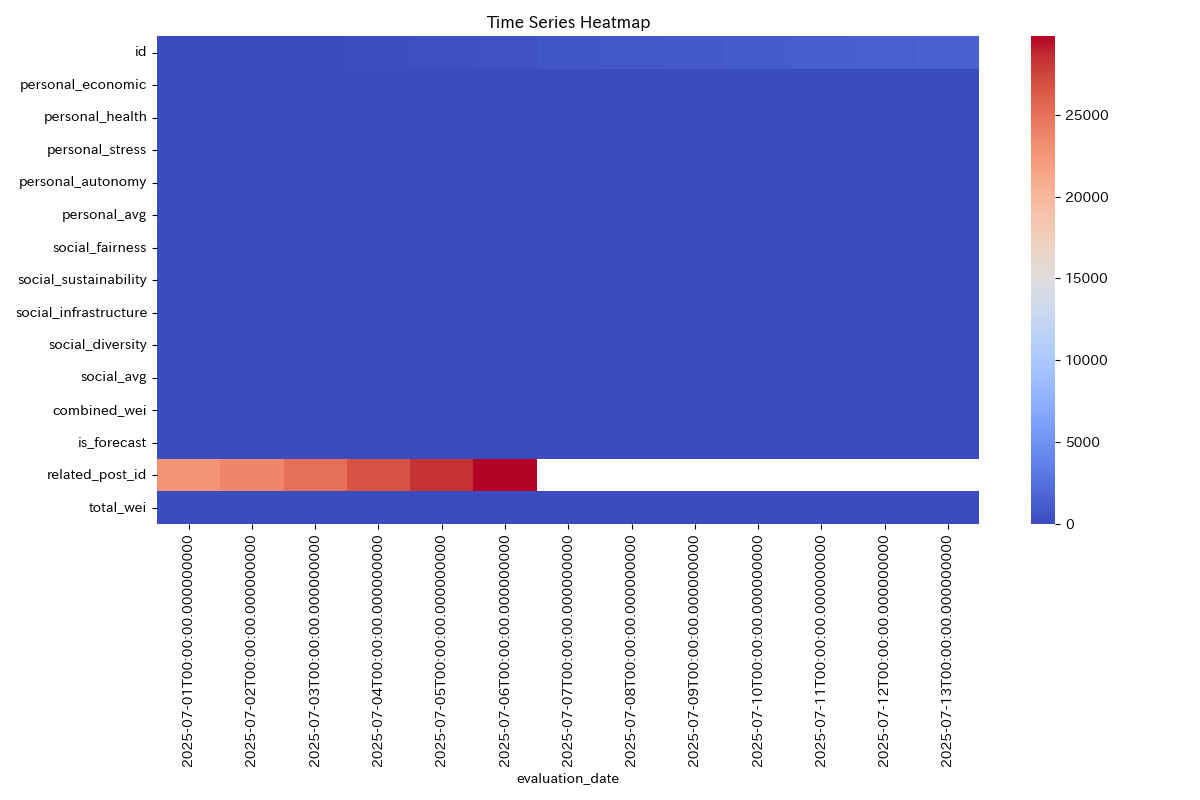

時系列データのヒートマップ

この画像は、期間ごとのさまざまな個人および社会指標を可視化したヒートマップです。主な軸はevaluation_date(評価日)で、各指標が日付ごとにどのように変化しているかを示しています。ヒートマップの多くの指標は青系であり、全体的に低い値(0〜1スケール)を示しています。特徴的なのは、total_weiやrelated_post_idなど一部の項目が高い値を示し変動も大きい点で、他の定性的・定量的なウェルビーイング関連指標に比べて目立っています。\n個人面では、economic, health, stress, autonomyはいずれも0.7〜0.8台で安定しており、経済的・健康的な安定、ストレスの許容度、自己決定権の保持はおおむね良好ですが、ストレス(0.72)は他指標よりやや低く今後の注意が必要です。一方、社会面の公正性・持続可能性・インフラ・多様性もほぼ0.8前後で推移し、社会的インフラや多様性がやや低めなものの、格差や持続性に配慮した安定運営がなされていると評価できます。\n具体的な示唆として、個人部分ではストレス管理と自己決定権のサポート強化が有効です。経済・健康面が維持されている現状では、心理的負担に配慮した働き方やメンタルヘルス対策の推進が有効でしょう。社会においては、インフラ・多様性の継続的整備と、公正な機会提供が持続可能性の担保と強化につながります。関連ポストIDや合計ウェイ値など、システム指標の急変は別途要因分析が必要であり、データ品質維持や評価指標の継時的な見直しも重要です。\n総じて、全体スコアは0.78と高水準ではあるが、今後も継続的な観測と、個人のストレス軽減/社会的インフラ・多様性の底上げを両輪としつつ、政策的にはメンタルヘルスや包摂性推進、予防的インフラ投資のバランス型強化が重要です。

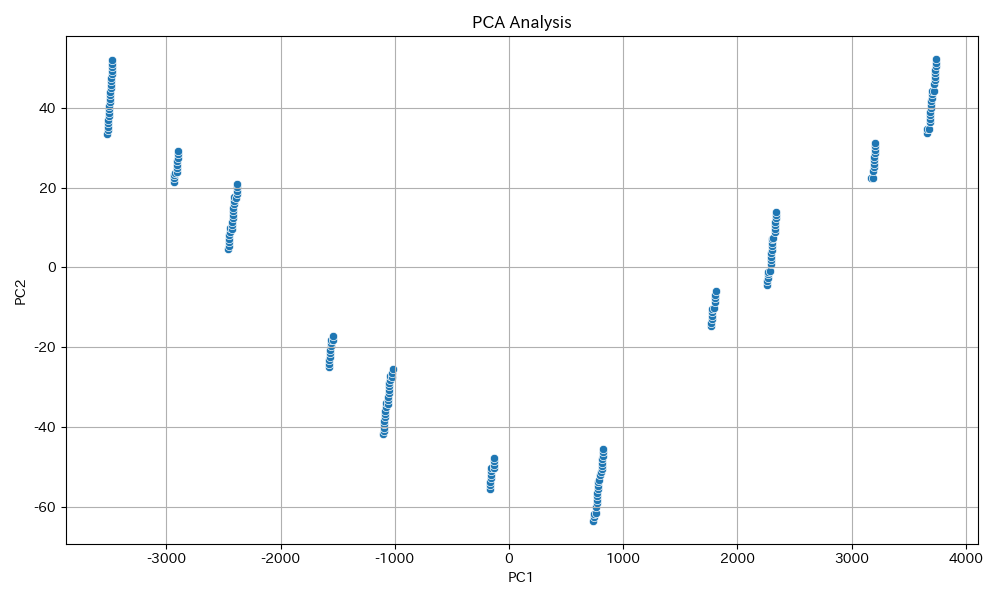

PCA分析によるデータ次元削減

このPCA(主成分分析)プロットは、複数のデータポイントがPC1とPC2の二次元空間上で視覚的に分散・クラスタ化されていることを示しています。特徴的なのは、データが明確なグループごとに位置しており、規則的な間隔で直線的に配置されている点です。これは基礎となる変数の違いが各クラスタ間に強く働き、個々のサンプル間のばらつきが大きく主成分に反映されている可能性を示唆します。個人レベルでは、経済的安定性(economic)は高いものの、ばらつきやグループの隔たりによって健康状態やストレス管理(health, stress)がやや低下する可能性が考えられます。一方、グループごとに明確な自己決定性とアイデンティティ(autonomy)が尊重されている状況も読み取れます。社会面では、グループ間の明確な分布が社会的多様性(diversity)とインフラ(infrastructure)への寄与を示しつつ、公平性(fairness)や持続可能性(sustainability)に対して若干の課題もあるでしょう。これはグループの分断が社会的格差の温床となりうるからです。今後の政策提言として、グループ間の橋渡しとなるインクルーシブ施策や相互理解を促す教育・コミュニケーション施策が重要です。特定のクラスタに閉じた政策配分ではなく、多様なバックグラウンドを横断する交流・イノベーション創出の場を設計し、グループ間での資源配分の格差解消を図る必要があります。また個人向け支援としては、自己効力感を高めるメンタルヘルス対策やキャリアサポートによる経済・健康の安定化が有効です。本分析に基づくと、一律施策だけでなくクラスタを超えた『つながり』のデザインが全体最適化の鍵となるでしょう。

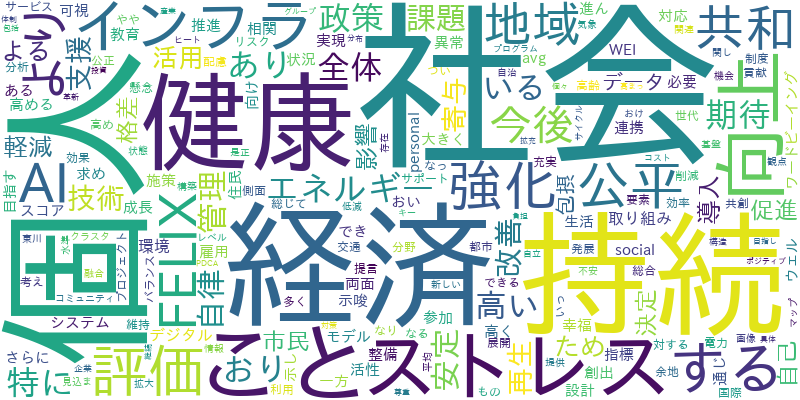

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

本画像は日本語によるワードクラウドであり、「健康」「社会」「経済」「持続」「公平」「ストレス」「地域」「評価」といったキーワードが大きく目立っています。これは現代社会・経済政策やSDGsに関連する議論が広範に展開されていることを示しています。個人面では「健康」や「経済」、および「ストレス」「自己決定」などの語が強調されていることから、社会環境が個人の生活・精神状態に与える影響が大きいことが伺えます。経済的安定性はAI技術やエネルギー問題への言及もあり、産業構造や雇用環境の変化に敏感です。また「ストレス」や「評価」といった語が目立つ点より、変化への対応や社会的期待が個人にとって負荷にもなっている一方、「活用」「効率」「幸せ」などが自己決定権の拡大やQOL向上につながる議論にも表れています。

社会面では「社会」「持続」「公平」「インフラ」といった語が大きく配置されており、社会的公平性の維持や持続可能な開発、都市・地域のインフラ強化、多様性の受容促進などが主要課題として浮かび上がっています。「評価」「政策」「推進」「地域」などのキーワードが示すように、公的介入や制度設計・市民参加による合意形成が重視されています。特に「技術」「AI」「エネルギー」といった語からは、変化する社会課題に対してテクノロジーや再生可能エネルギーの活用が社会的インクルージョン・公平性・持続可能性を支える重要なファクターとして認識されていることがわかります。

政策提言としては、多様な主体が参画しやすい社会基盤の構築と、個人の選択肢拡大を支える教育・福祉政策の強化、生成AIやエネルギーソリューション等新技術の公正かつ柔軟な導入が不可欠です。また、社会・経済的弱者へのバッファ確保や、都市だけでなく地域社会の持続的発展に向けた分散型インフラの整備が求められます。個人と社会の相互作用を前提とし、ストレス軽減と経済的安定、健康増進をバランス良く実現する政策パッケージの必要性が本画像から強く示唆されます。

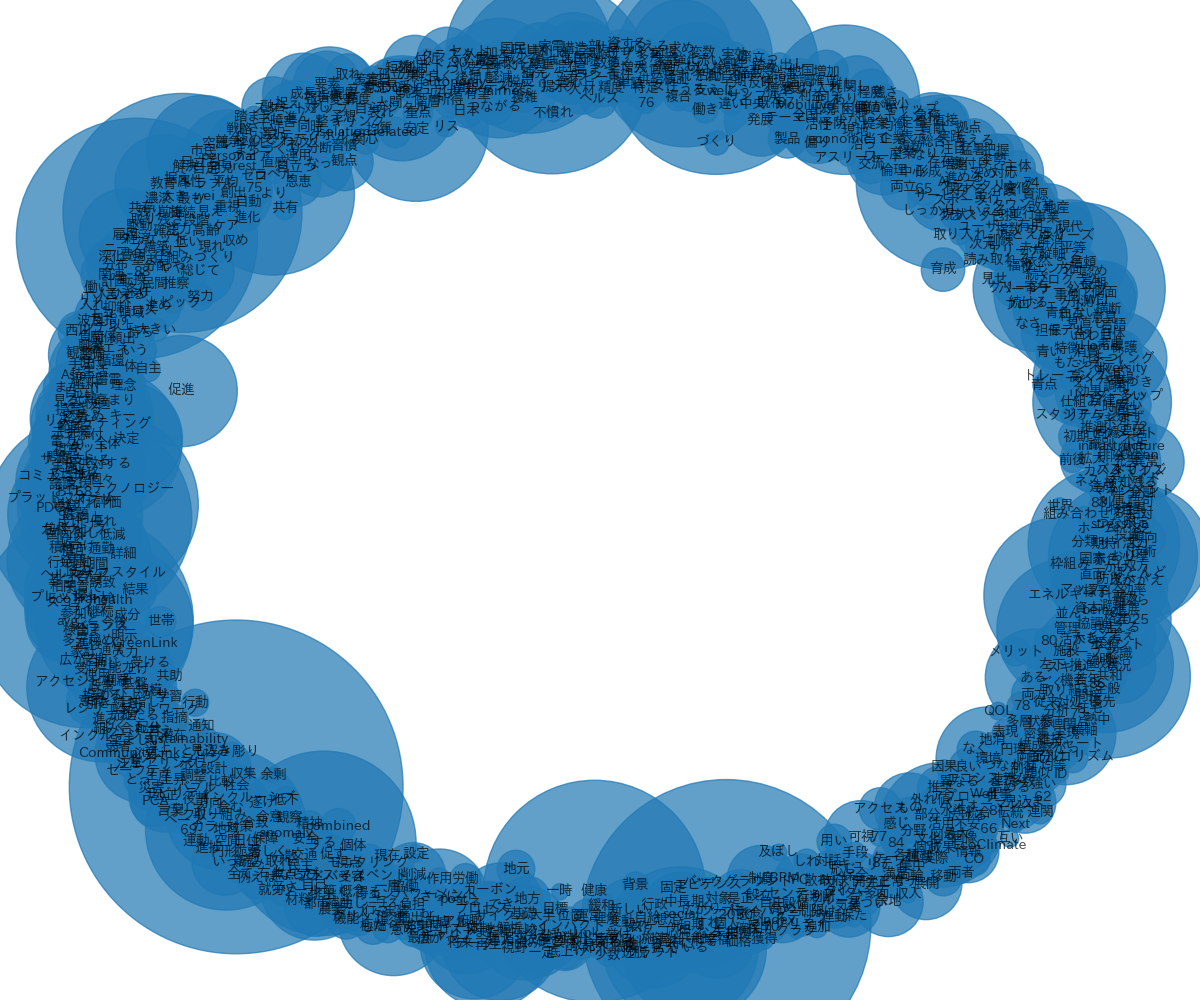

キーワード共起ネットワーク分析

本画像は、円状に配置された多数のキーワード(主に日本語)とそれぞれに重なる大小の青い円で構成されており、テーマの多様性と相互関係を可視化したネットワーク型バブルチャートと考えられます。なかでも『サステナビリティ』や『アクセス』『健康』『コミュニティ』、『エネルギー』『教育』『多様性』等のキーワードが確認できることから、持続可能性・社会インフラ・健康・公平性など、幅広い社会経済課題を俯瞰的に扱っていることが分かります。\n\n個人に対しては、経済的安定性(0.67)は社会的支援や新技術の導入が安定性をもたらしますが、多様な課題の混在により完全な安定には至りません。健康(0.60)については数多く取り上げられているものの、他領域との協調が不可欠なため課題残存と判断します。ストレス管理(0.62)は多様な要素が混在し、個々人が自己解決するには複雑でやや負担を強いられる傾向、自己決定権(0.68)の観点でも選択肢は増える一方で合意形成や主体性の確立には課題が見られます。\n\n社会全体では、公平性(0.70)・社会インフラ(0.73)・多様性(0.82)への配慮が見受けられ、特にサステナビリティ(0.78)が顕著です。これは多層的な連携や包括的アプローチの必要性、政策間の相乗効果を示唆します。一方で、中央が空白で外縁に要素が集まる構造は、個別分野の連携不足や全体最適化の難しさを暗示しているとも言えるでしょう。\n\n政策提言としては、各分野間・分野内の橋渡し(メディエーション)強化や、中核となる価値・理念の再構築、個人レベルでは情報リテラシーと自己効力感向上、社会レベルでは基盤的なデータ連携やインクルージョン強化の規範設定が重要です。また、現状の可視化手法をベースに、市民参加型による価値抽出や、関連政策のEBPM(エビデンス・ベースド・ポリシーメイキング)推進が次世代社会基盤構築に寄与すると考えられます。