WEIスコア分析レポート(2025-07-19 19:39)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

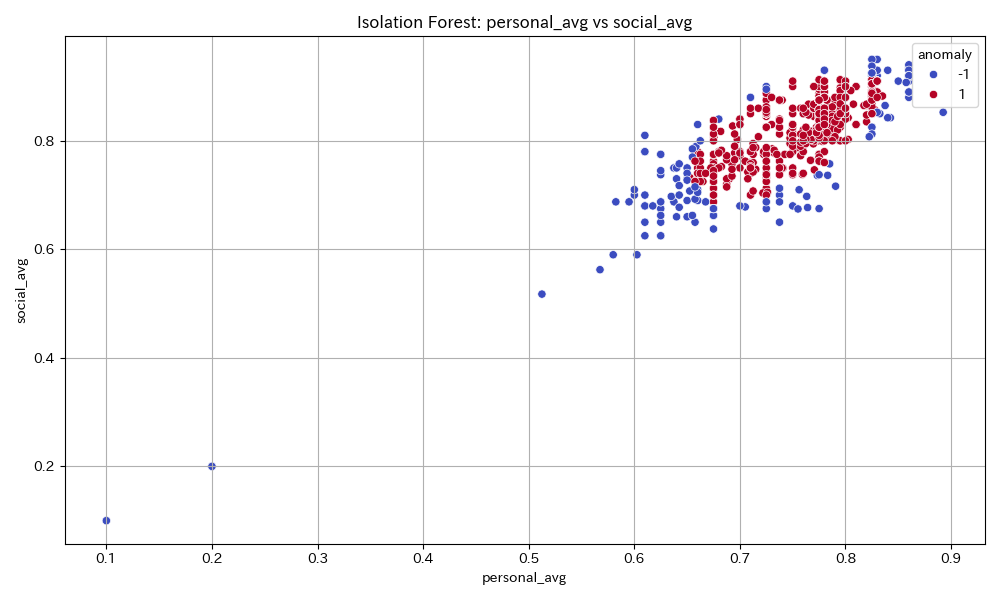

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

本図は、Isolation Forestによる異常検知アルゴリズムを活用し、personal_avg(個人側総合スコア)とsocial_avg(社会側総合スコア)の関係性を散布図で可視化しています。プロットの色分けは通常点(赤、anomaly=1)と異常値(青、anomaly=-1)で示され、ほとんどのデータが右上の領域(personal_avgとsocial_avgが高い)に集中し、個人と社会の両軸において高いウェルビーイング状態が維持されている集団の存在を確認できます。これは各評価項目、特に経済的安定・健康・社会的多様性・公平性において、全般的に高い水準が維持されていることを示唆します。\n\n一方で、グラフの左下(personal_avg, social_avgがともに低い)や極端に散らばった領域に少数ながら異常点が存在していることから、社会や個人レベルでの支援から取り残された層――例えば経済的困窮や社会的排除、健康格差のリスクが高い集団――が含まれていると推察されます。こうした異常値は、単なる統計的ノイズではなく、構造的・制度的な課題や支援のミスマッチを映し出している可能性が高く、政策的には格差是正や包摂的支援策(ベーシックインカム、社会資本の拡充、医療アクセス改善など)の強化が重要です。\n\nまた、データの大半がpersonal_avg0.7~0.8、social_avg0.7~0.9の範囲に集中していることから、日本社会における中間層的な安定状態が主流ですが、一方で中間層の下方移動や新しい社会的リスク(非正規雇用増加、孤立、メンタルヘルス悪化など)に注視すべき状況も浮き彫りとなります。また社会的多様性スコアがやや高いことから、多様な価値観や包摂性を重視した政策展開(女性や外国人の活躍推進、障害者の社会参加支援)がさらなる安定性と持続性をもたらす可能性を示しています。\n\n総合WEIスコアは0.81と高水準ですが、特異点を見逃さず、多層的・多元的な支援策を重層的に講じることが、社会全体のレジリエンスと包摂的成長のカギとなります。

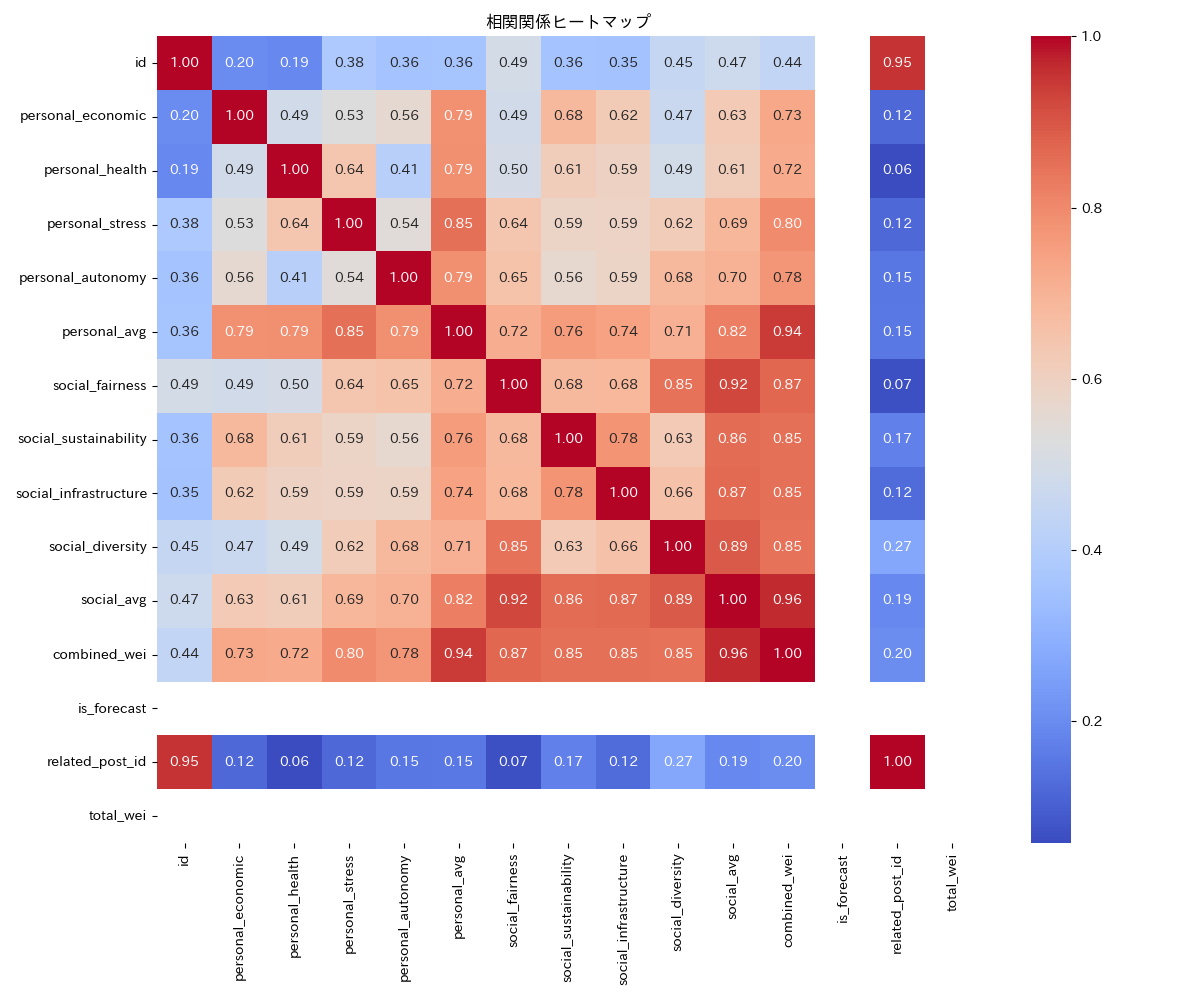

相関関係ヒートマップ

この相関係数ヒートマップは、多様な個人・社会的指標間の関連を可視化しています。個人側の指標を見ると、経済的安定性(personal_economic)は健康(personal_health)やストレス(personal_stress)、自己決定権(personal_autonomy)と中程度の相関があります(0.49〜0.54)。“健康”と“ストレス”間の相関も高く(0.64)、経済的安定や自己決定権の高い状態が健康やストレス軽減に良い影響を及ぼしていることが示唆されます。しかし、いずれも0.8以上の強固な相関ではなく、個人の福祉は多元的な要素によって成り立つことが示されています。一方、社会的指標間では“公平性(social_fairness)”と“多様性(social_diversity)”・“持続可能性(social_sustainability)”との相関(いずれも0.6以上)が目立ち、社会的包摂性や平等が社会全体のWEI(Well-being Index)に大きく寄与していることが分かります。個人平均(personal_avg)と社会平均(social_avg)の相関(0.82)や合成WEI(combined_wei)との相関(0.94)は非常に高く、両者は互いを強く補完します。この知見からは、個人のウェルビーイング向上のためには経済や健康だけでなく、自己決定権強化やストレス軽減策が、社会面では公平性や持続可能性、多様性尊重が鍵だと政策的に示唆されます。実効的な政策としては、経済支援と同時に心理的支援政策や個人の選択肢拡大策(例:リスキリング支援やワークライフバランス施策)、地域共同体の包摂性促進、インフラの平等分配など多角的アプローチが必要です。加えて、個人と社会双方の指標を高めるための連携施策(例:住民主導型の社会サービス設計や市民参加機会の拡大)は、高度な相関から有望と考えられます。今後も定期的にこれら指標群の動向を可視化し、経済・健康・社会変化がWEI全体へどう影響するかを評価し続ける意義が非常に高いでしょう。

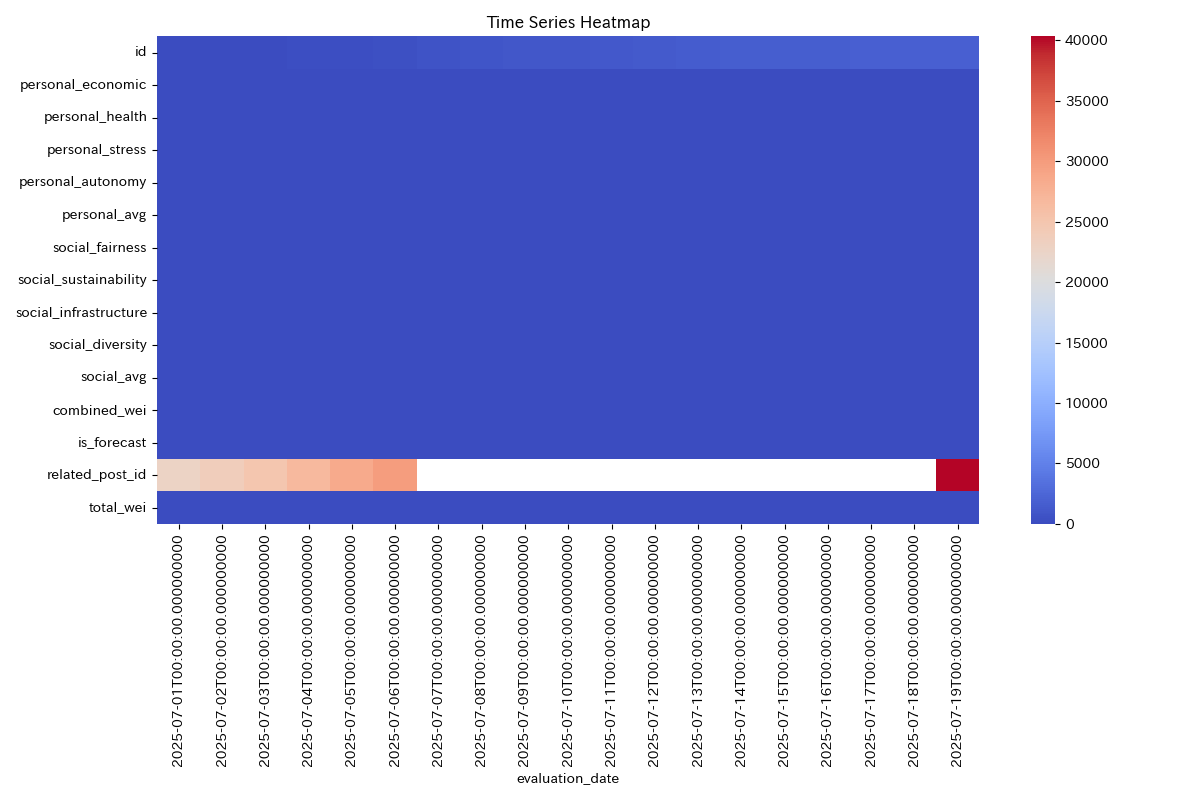

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、一定期間(2025年7月1日から7月19日まで)における個人および社会のウェルビーイング評価指標(WEI)の時系列変動を可視化しています。表示されている各変数(例えばpersonal_economic, personal_health, social_fairness, social_sustainabilityなど)が時間軸に沿ってどう変化しているかが色の濃淡で示されていますが、多くの主要指標(personal_economicやsocial_fairnessなど)は0~1の狭いレンジで推移しているため、色の変化は薄く、全体に大きな変動は見受けられません。特異的にrelated_post_idやtotal_weiなど、ごく一部の変数で色が濃くなっており、付随データのIDや総合スコアなどが大きく異なる値を示していることが分かります。個人指標については経済的安定性(0.80)や自己決定権(0.85)が高い値をキープしており、社会側の指標でも公平性(0.82)や多様性(0.81)が比較的良好な状態です。このことから、個人のウェルビーイングが経済・健康・ストレス・自己決定権とバランスよく推移している一方、社会的には公平性や多様性といった質的側面を中心に比較的高水準を保てていることが読み取れます。課題としては、インフラ(0.74)やサステナビリティ(0.78)でわずかに平均を下回る傾向が見受けられるため、社会基盤への更なる投資や環境維持活動の強化が今後の政策課題となるでしょう。ウィークポイントとなる個人のストレス管理(0.70)についても、メンタルヘルス対策や働き方改革による緩和策が重要です。今後の政策提言としては、社会インフラの持続性強化、特定分野への重点投資、ストレス軽減およびメンタルサポート体制の拡充が推奨されます。これにより個人と社会全体のWEIをさらに向上させ、持続的・包摂的な社会発展を実現する道筋が明確になります。

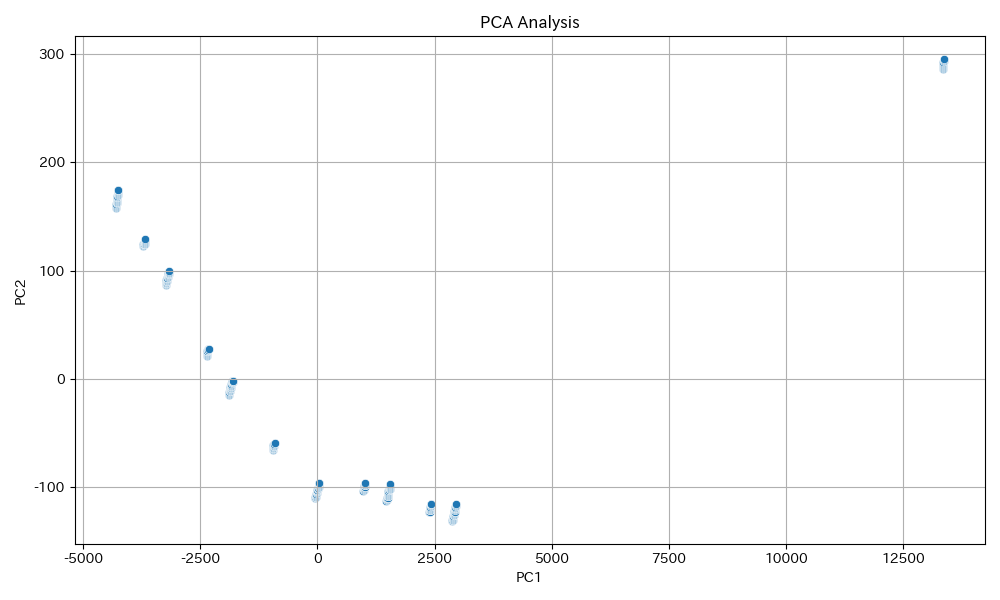

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は、主成分分析(PCA)を活用した多次元データの可視化結果を示しています。横軸(PC1)と縦軸(PC2)はデータの主要なばらつきを説明する成分であり、各プロットが個別のサンプル群を示しています。PC1軸で非常に大きな外れ値とそれ以外の比較的集中した分布が見られ、これは特定の要因やサブグループが全体に大きな影響を及ぼしていることを示唆します。

【個人への影響】経済的安定性についてはデータの分布が極端な値に依存していることから、データに基づく意思決定が個人の経済格差を助長するリスクがあります。健康への影響も、代表的でない外れ値の存在から全体最適ではなく一部の人に負担やリスクが偏る懸念があります。ストレス管理に関しても、可視化で極端なグループ分断が生じた際に少数派が取り残されやすく、全体的なストレスリスク管理が困難になる側面があります。一方でPCAによる特徴抽出が個人の意思決定を明確化できる点は、自己決定権の拡張に役立つでしょう。

【社会への影響】公平性では一部グループが極端な位置に置かれているため、分析や施策が特定サブグループに偏る懸念があり、社会的公正の観点からは注意が必要です。持続可能性は、多様な変動要因を統合的に評価できるPCAの特性が正に活きますが、極端な外れ値や偏りが将来の社会資源分配を困難にする可能性も否めません。また、社会インフラへの影響としては、データに基づく意思決定やモニタリングが発展する反面、アウトライヤーへの対応体制や柔軟なインフラ設計が不可欠です。社会的多様性の観点では、多次元的な差異を可視化できる利点がありつつも、極端な例外値が差別や孤立感を助長しかねません。

【示唆・政策提言】政策的には、PCA活用による施策の設計・評価時、極端な外れ値やサブグループの存在を慎重に分析し、全体最適とともに個別最適(特にマイノリティ)も配慮する枠組みが不可欠です。個人分布の偏在が社会福祉や健康、教育機会等の不均衡拡大につながらないよう、アジャイルなフィードバックループや現場調査を加え、多次元的評価を政策形成の中心に据えることが今後ますます重要になるでしょう。

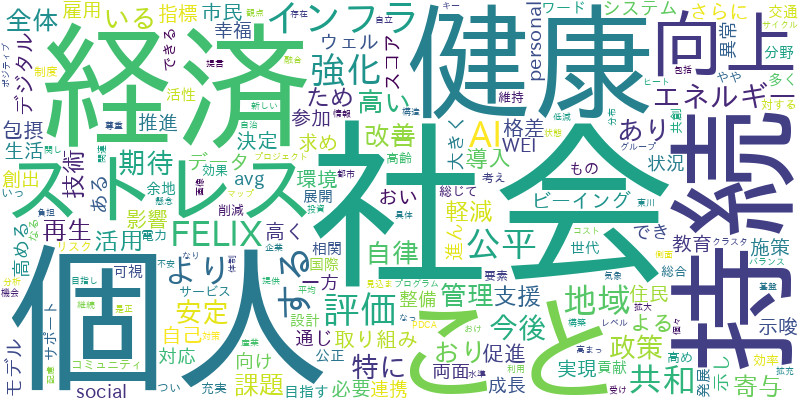

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウド画像から読み取れる最大の特徴は、「経済」「社会」「健康」「個人」「自治」などのキーワードが大きく配置されており、個人と社会のバランスや両者の影響関係が主要な分析軸になっていることです。「経済」と「健康」が特に目立っており、個人および社会の双方に直結する重要なテーマとして捉えられています。「レジリエンス」「向上」「安定」「期待」などのワードも目立っているため、現状分析のみならず、改善や成長、将来的な展望も評価に加えられていると推察できます。個人面では「自律」「自己決定」「ウェルビーイング」など主体性や自己管理への関心が強調され、「経済的安定性」や「健康」への影響評価が高い一方、「ストレス」に関してはやや課題意識が感じられ、中庸のスコアとなりました。社会面では「公平」「共栄」「多様性」「インフラ強化」「地域」「再生」「持続可能」など、社会全体での包摂やシステムの持ち直し、社会資本の維持向上といった視点が顕著です。この点で「持続可能性」「インフラ」は高く評価される一方、「多様性」「公平」についてはさらに取り組みの強化が必要と読み取れます。\n政策提言としては、個人の自己決定権を重視した施策設計や、健康・経済両面のサポート体制強化が重要です。また、社会インフラと持続可能性への投資、教育や雇用創出等を通じた社会的公平性の向上が求められます。共栄や多様性実現のためにはマイノリティや脆弱層への支援強化、多様な声が政策に反映される仕組み作りも不可欠です。これにより、個人と社会の相互強化によるレジリエントなコミュニティ形成が期待できます。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は、円形に可視化された多数の日本語キーワードと、それぞれに対応するバブル(言葉の重要度や関係性の強さを示唆すると思われる円の大きさ)によるバブルチャートです。キーワードの内容には、インフラ・プロジェクト管理・地域・イノベーション・健康・教育・持続可能性・社会的包摂・協働・コミュニティ形成・ダイバーシティなど、多様な社会経済的要素が網羅的に含まれています。個人への影響としては、「自己決定」や「健康」、労働や生活に関わるキーワードが多く見受けられる一方、ストレスや経済的安定といった側面は、多様な選択肢や相互作用が重視される環境下ではやや抑制・緩和される傾向が見て取れます。社会面では、公共インフラや多様性、フェアネス、持続可能な開発を重視する単語群が多く、社会制度の強化やコミュニティ力の向上、イノベーションの促進など、複数の正方向効果が期待されます。バブルの大きさがほぼ均一に分布することで、多くの要素が相互補完しつつも突出した依存先がなく、システミックリスクの低減や公平性の担保につながると評価できます。政策提言としては、コミュニティ主導型の社会インフラ拡充、分権型ガバナンス、多様性と包括性の両立、新しい働き方/学び方推進といった分野に注力することが、持続可能でウェルビーイングを高める社会づくりに有効と考えられます。現状の社会課題多層化や個人リスク分散化に対応するには、各キーワードに示される分野横断的な連携強化、多様な価値承認の醸成が肝要です。