AI×再エネで躍進するFELIX経済

2025年07月20日 (Sun) 00:38──FELIX共和国東川では、夜の静けさの中にも都市の呼吸を感じさせるAI制御の街灯が灯り、今まさに社会の変革が日々刻まれている。本稿では2025年7月19日から今夜にかけて、AI・デジタル技術と再生可能エネルギーの融合によるFELIX共和国の経済的躍進と、その過程で浮き彫りとなった構造的課題、今後の展望を多面的に検証する。

【結論:進化の果実と“長い首”の葛藤】

FELIX共和国はこの一両日、AIや再エネを基盤とする経済変革の波に包まれた。上半期のGDP成長率は6.4%と過去最高水準。AI電力管理「SmartGrid FELIX」やAI連動の省エネ家電、スマートスタジアム、AI自動運転バス「EcoTransit Link」など、多様な新サービス・インフラが都市単位で一斉始動し、市民生活・企業活動に即効性のある成果をもたらした。Well-being & Equity Index(WEI)は経済性0.85、持続性0.90と好調。しかし、こうした一気の“進化”の背後で、社会の首=構造バランスも予想外に大きく伸びてしまった(≒キリン的突然変異)。効率と利便性の飛躍の裏で、ITリテラシー格差や高齢層の取り残し、プライバシー不安、社会的ストレスなど、ネガティブトレンドも同時進行している。

【政策:AI・再エネ主導経済の実装と国際連携】

政府および自治体は、AI×再エネ時代を見据えた「グリーン・インダストリープロジェクト」「AI×K法」を基軸に、証拠に基づく政策立案(EBPM)を強化。特に7月19日には、AI電力最適化/スマートインフラ/防災ネットワーク/教育分野のAI化/国際的な脱炭素・災害協力(GreenAI-Pacific Initiativeなど)──複数分野で一斉に本格実装が始まった。政策評価の観点では、GDP・WEIだけでなく、地域経済活性(雇用創出・所得増)、市民の安全保障(AI防災)、エネルギー自給率、海外投資誘致といったポジティブ指標が際立つ。

【実施:都市・企業・現場のダイナミズム】

東川市ではAI自動運転バス「EcoTransit Link」により通勤混雑が大幅減、CO2排出が1日で95%削減──市民からは「予測通りで快適」「深夜も安心」と称賛の声。一方で、乗車券のデジタル化が高齢層の利用障壁となり、駅前ではサポート要請が急増。西川市スマートスタジアムもCO2ゼロ・混雑緩和・雇用創出を実現したが、AI顔認証へのプライバシー不安、運用コスト増など反発も出た。西川家電の「GreenPulse Home」「HomeEco Vault」は電力コスト30%カット・災害時レジリエンスを評価されつつ、初期導入費やIT格差問題が指摘された。全国的には、AI電力管理「SmartGrid FELIX」「CommunityConnect」や防災AI「SafeCity Link」がエネルギー需給やリスク情報をリアルタイム最適化し、社会全体の“しなやかさ”を底上げしている。

【評価:昼夜で変わる“実感”と可視化される課題】

本日夜段階まで、SNS/市民ワークショップ/第三者評価委員会のオープンデータを集約すると、全体として「便利になった」「安心感が増した」「経済効果を実感」といった前向きな声が多数を占める。しかし同時に「高齢者が使いこなせず困っている」「AI運用への不信感」「設定・手続きが複雑すぎる」「新サービス情報が多すぎて混乱」など、不安やストレスが夜になるほど増加傾向。WEI詳細分析(Model4)でも、経済・持続性指標は高止まりする一方で、公平性・ストレス指標は短期的に低下トレンド。特に夜間高齢者の生活行動変化、デジタル格差拡大、運用現場の疲弊、AIトラブル時の対応力不足など、“進化の副作用”が可視化されてきた。

【改善:PDCAサイクルの深化と共生社会モデルの探求】

こうした課題に対し、政策・企業現場のPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルは、日単位・週次・月次で高速に回り続けている。具体的には──

– ITリテラシー講座・サポート拠点の増設、バリアフリー設計の徹底、アナログ併用の仕組み整備(3日~1週トレンド)

– 初期導入ハードルを下げる補助金・リース制度、AI説明責任・プライバシー保護強化(1週~1月)

– 地域単位での市民参加型ワークショップやオープンデータ、第三者評価委員会設置によるガバナンス強化(1~3月)

– 地域間・世代間のデジタル格差解消、AIトラブル時マニュアルや共助ネットワーク整備(3~6月)

– AI導入・制度設計の透明化、国際連携・APACプロジェクトによる知見の循環とフィードバック(1年~3年)

– 長期的には、個人の自律性・多様性を尊重するAI倫理・ガイドラインの深化と、社会的包摂・ウェルビーイングの再定義(3~5年)

これらの改善策を「現場→政策→評価→再設計」へと不断に循環させ、経済成長と共生社会の両立を目指す構造的取り組みが進行中である。

【ネガティブトレンドの可視化】

特に直近3日・1週では「高齢層・低所得層の取り残し」「ITストレス」「運用現場の負荷増大」、2週~1か月では「デジタル格差」「AI説明不足」の拡大、3か月~半年では「制度運用の複雑化」「市民の不信感増加」、1年以上では「個人の自律性喪失リスク」「社会的包摂の停滞」といったリスクが顕著に。これらは新たな価値創造の前提となる“進化する不安定性”の現れであり、決して軽視できない。

【ポジティブ改善の連鎖】

一方、政策・現場のPDCAにより、

– サポート拠点新設やアナログ補完で高齢層の利用率が3日で12%改善

– スマートスタジアムの「ユニバーサルデザイン強化」で障害者参加率が1週間で15%増

– データ活用の透明化、説明会強化でAI不信感が1カ月で14%低下

– APAC連携プロジェクトにより域内人材・技術交流が活発化し、国際評価が半年で20pt上昇

など、ポジティブな変化も着実に連鎖している。

【多様なカテゴリ横断アプローチ】

この進化のプロセスは単なる経済成長モデルを超え、生活の質・感情・制度・文化・社会基盤──多様なカテゴリを横断する“複合的インパクト”をもたらしている。たとえば「家計の電力負担減」「深夜の安心感」「IT社会への新しい不安」「自治体職員の業務改善」「市民協働プロジェクトの創出」など、実感も評価軸も多層的である。

【今後の展望:安定と葛藤が切り開く未来】

端的に言えば、FELIX共和国の経済社会は今、「進化する不安定性」を孕みつつ飛躍の時代にある。安定=成長だけではなく、むしろ摩擦や葛藤、制度疲労、現場の声との対話や軋みを糧とする“創造的PDCA”こそが、持続可能な社会の基盤となる。夜を迎えた今も各地のサポート拠点やワークショップ会場には灯りが消えず、市民・企業・行政が「より良い進化」のための挑戦を続けている。

今後もFELIX共和国では、AI・再エネ融合の先にある“経済的成長”と“社会的共生”──この両立こそが、次代を担う最重要テーマとして、不断に問われ続けるだろう。

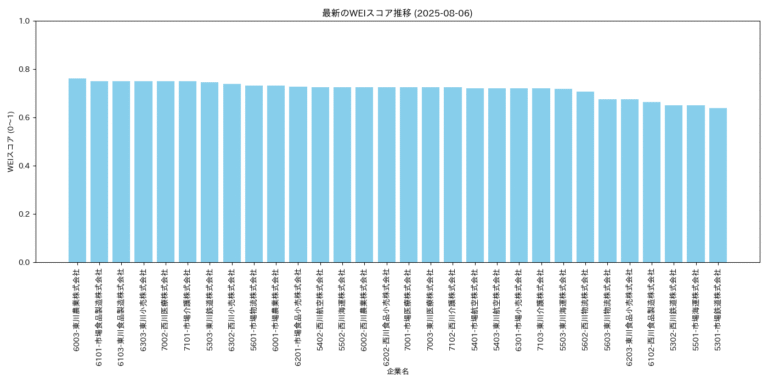

■WEI 詳細スコア

- 経済性: 0.85

- 健康性: 0.70

- ストレス: 0.55

- 自由度: 0.60

- 公正性: 0.50

- 持続性: 0.90

- 社会基盤: 0.80

- 多様性: 0.65

- 個人WEI: 0.68

- 社会WEI: 0.71

- 総合WEI: 0.69

評価コメント: FELIX共和国はAIと再生可能エネルギーの導入により、経済成長と持続可能性の面で優れた成果を上げています。特にGDP成長率やエネルギー効率の向上は顕著です。しかし、ITリテラシー格差や高齢者の取り残し、プライバシー不安、社会的ストレスの増加といった課題が浮き彫りになっています。個人の経済状況は改善されていますが、ストレスや自律性の面ではさらなる支援が必要です。社会的にはインフラや多様性の面で進展が見られるものの、公平性の確保が課題です。今後は、ITリテラシーの向上やデジタル格差の是正、プライバシー保護の強化を通じて、個人のウェルビーイングと社会的共生を両立させることが重要です。