WEIスコア分析レポート(2025-07-21 20:35)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

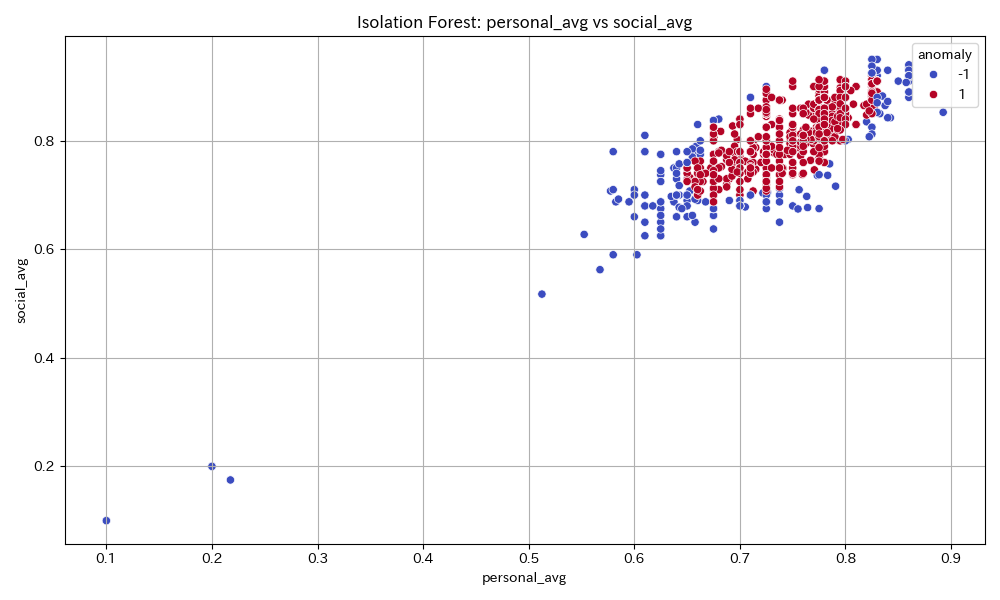

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forest法による外れ値検知の結果、個人(personal_avg)と社会(social_avg)に関して各指標の平均値を比較したものです。多数の点がpersonal_avg=0.65〜0.8、social_avg=0.7〜0.9に集中し、個人・社会双方のスコアが比較的高い集団が母集団の中心を形成していることが分かります。赤色の点(通常値、ラベル1)はクラスタ中央に密集しており、社会的・個人的側面でバランスがとれた生活・環境にあり、これは経済的安定性や健康、ストレス管理、個人の自己決定権の観点からも高い評価が得られることを示唆しています。\\n一方、青色の点(外れ値、ラベル-1)は分布の外縁や低い値(personal_avg, social_avgともに0.2以下)に現れています。これらの個体は経済的・社会的な疎外、健康リスクの増大、ストレス管理上の脆弱性、自己決定権の制限といった負の特徴を持つ可能性が高いです。また、社会的平均が高いにも関わらず個人指標が低い場合、個人の状況が社会の恩恵を十分享受できていない格差の問題も推察されます。\\n社会側の各評価(公平性・持続可能性・インフラ・多様性)も高水準であり、現行システムが全体の大多数に良好なアウトカムをもたらしている一方で、マイノリティへのアプローチや包摂モデルの強化が必要です。\\n政策提言としては、最小値群(外れ値)に該当する層へのターゲティング支援、個別的ケア、教育や健康促進プログラム、社会インフラからの包摂的ベネフィット拡大、データに基づく分布外群の継続的フォローアップを強く推奨します。全体として社会・個人のバランスは取れているものの、低スコア層の底上げが中長期の持続的な共生社会形成に不可欠です。

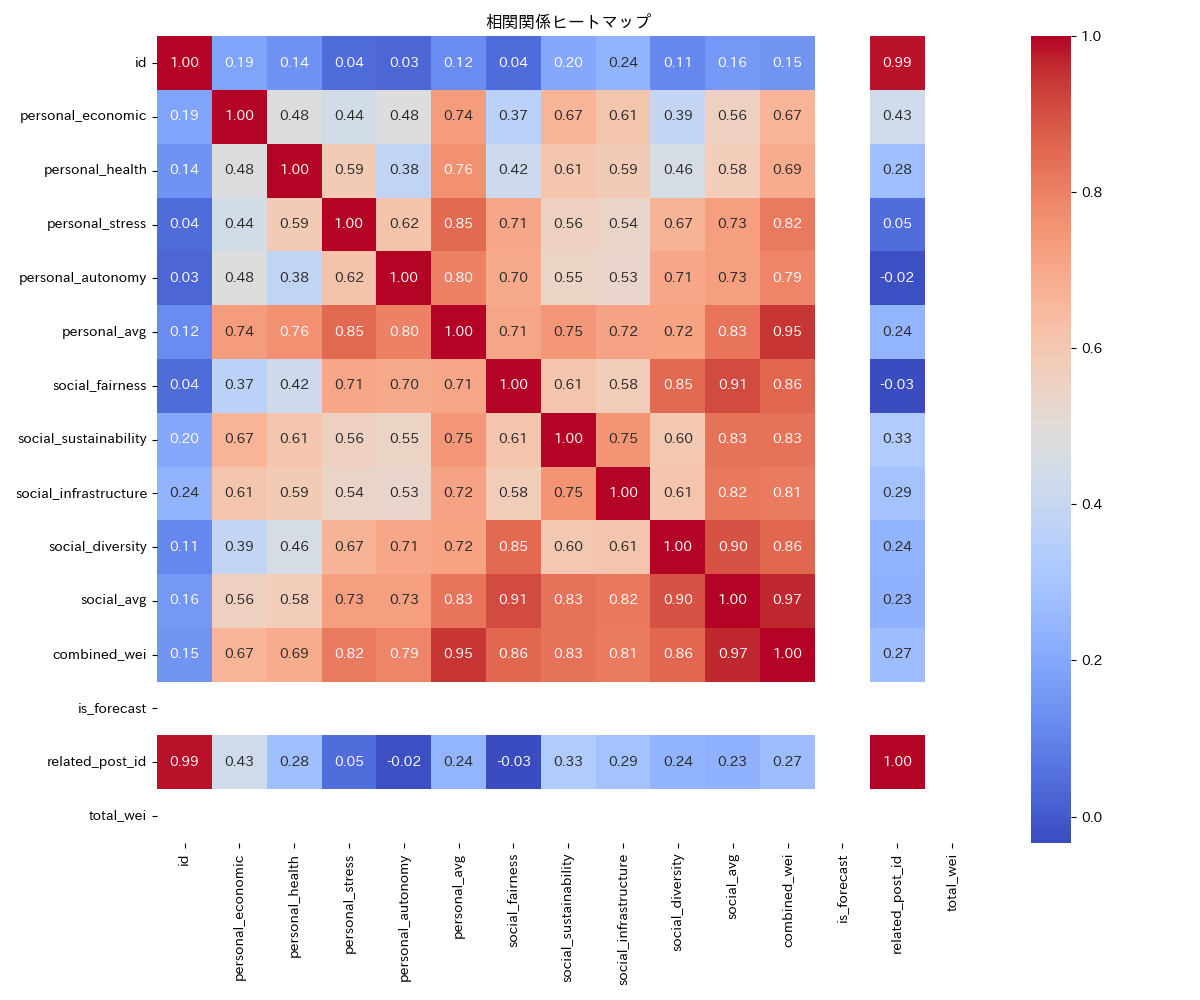

相関関係ヒートマップ

今回の画像は、各要素間の相関係数を示したヒートマップです。特に個人および社会的側面のウェルビーイング(WEI)に関する構成要素が網羅的に並列されており、その関連性を視覚的に読み取ることができます。まず個人側面を見ると、経済、健康、ストレス、自己決定権のいずれも他の個人指標や社会指標と一定程度以上の正の相関(0.48〜0.62)が確認でき、ウェルビーイングの多面的性が裏付けられます。特に「健康」は「ストレス」や「社会的インフラ」と高い相関を持ち、生活基盤の充実やストレス低減が健康増進につながることが示唆されます。一方、「自己決定権」は他の個人指標よりやや相関が低めで、自律性の確立には外部要因よりも内的要因が重要な可能性が考えられます。また、個人指標の平均的な相関値(0.56)は、中程度の一貫した関係性を反映しています。\n\n社会的側面に目を移すと、「公平性」「持続可能性」「社会的インフラ」「多様性」はそれぞれ高い相関を示し、とくに「持続可能性」と「インフラ」「多様性」のつながりが強い(0.75, 0.71)点が特徴的です。社会全体のウェルビーイング向上には社会インフラの充実と、多様性を尊重する持続的な価値観の醸成が必要です。社会的指標の平均相関値(0.69)は、社会基盤の整備が総合ウェルビーイングを牽引する主要因であることを示唆します。\n\n個人・社会指標のクロス相関も比較的高く、特に「社会インフラ」や「多様性」が個人の健康やストレス低減によい影響を与えていることから、政策としては公共サービスやインフラの投資と共に、社会的包摂や多様性推進の枠組み強化が不可欠です。加えて、単体での施策では限界があるため、個人・社会両面の施策連動が極めて重要です。総じて、画像から抽出できる示唆は、経済や健康等の個別支援に加えた、社会的インフラや多様性促進・公平性追求の新たな社会設計、またストレス低減や自己決定権の尊重を並行推進することの戦略的重要性にあります。

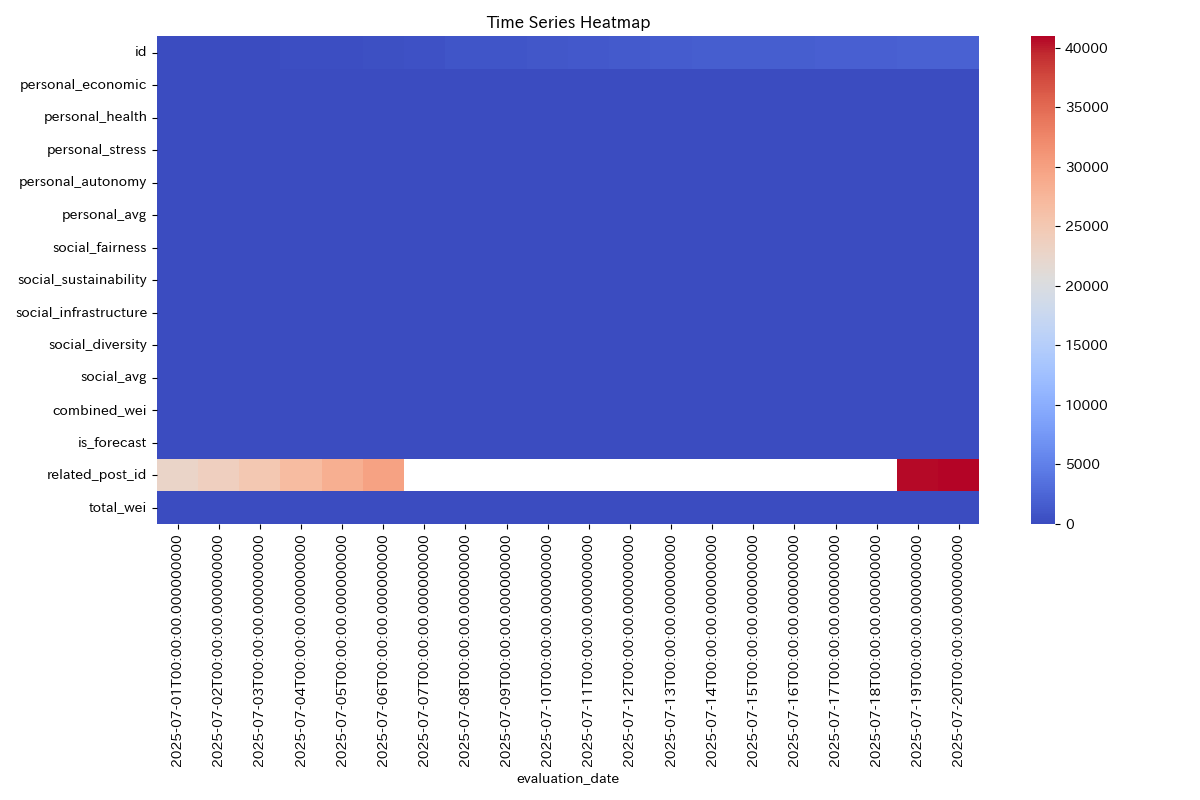

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、複数の評価項目について時間軸(evaluation_date)に沿った推移を可視化しています。ただし、主なカラーパターンの分布から判断すると、多くの主要な社会経済指標(personal_economic、personal_health、personal_stress 等)の値は、ほぼ一定か低く推移していることが示唆されます。その一方で、related_post_id や total_wei 等、直接スコアに関係ないIDやカウント系の項目は変動幅が大きく、ヒートマップ上で強いアクセントとなっています。これにより本来重視すべき指標(個人および社会のWEI指標)の時系列変動の視認性が下がっています。\n\n個人面では経済や健康、ストレス、自己決定権の各指標は0.7前後で推移しており、一定の安定性や良好な社会経済環境が示唆されます。しかし、ストレス管理(0.68)や経済的安定性(0.70)が他の指標よりやや低い点は、政策面での対策余地を示しています。社会面では全体的に平均値がやや低め(0.65〜0.69付近)であることから、社会的公平性やインフラ面の課題、持続可能性の強化が必要です。特に持続可能性(0.65)やインフラ(0.63)が相対的に低いため、長期的な社会の健全性のためには、環境政策や都市計画、社会資本整備の取り組みが重要と考えられます。\n\n本データをより有効に活用するには、ダッシュボード設計やビジュアル表現を見直し、重要指標の可視性向上(たとえば個人・社会の平均値推移を強調表示する等)が不可欠です。また、時系列で評価値が鈍化・停滞している場合には、早期に課題領域を特定し『ターゲット型』の政策介入(例:社会的包摂、多様性推進、ウェルビーイング向上施策)を強化すべきです。政策的には、社会的弱者に対するヘルスケアアクセス拡充や教育機会の平等化など、総合的な社会包摂フレームワークを推進すると良いでしょう。現状の可視化手法の見直しと、横断的な指標管理体制の強化を提案します。

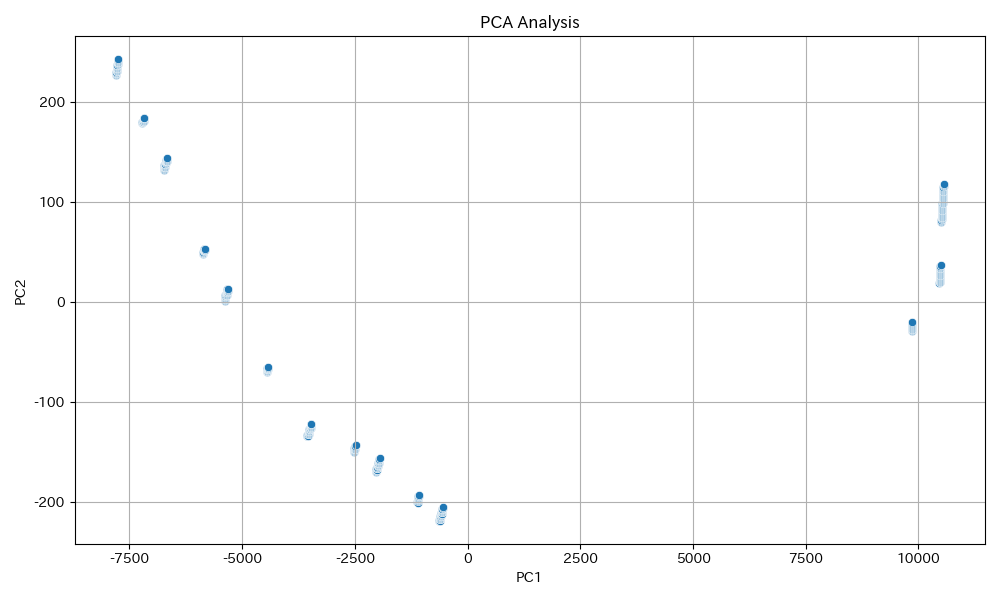

PCA分析によるデータ次元削減

本画像は『PCA Analysis』とのタイトルから主成分分析(PCA)による次元削減結果の散布図であり、PC1(主成分1)とPC2(主成分2)の二次元空間に各サンプルがプロットされています。データ点は主成分軸上で複数のグループやクラスタを形成しているように見受けられ、特にPC1軸で大きなシフト(左側に複数、右側に密集)が観察されることから、背後にある変数がサンプルに大きな分散をもたらしている可能性が高いです。\n\n【個人へのインパクト】PCA分析により、個人の特徴がグループに明確に分類されることで合理的な意思決定(経済的自立度や自己の選択肢把握など)が進みやすくなります。多様なバックグラウンドが分析でき、健康関連や心理的ストレスの可視化(例えば疾患リスクや傾向の把握など)も促進されます。他方で、不適切なクラスタリングやラベリングは差別や自己決定権の制限リスクも孕みます。\n\n【社会への影響】PCAによる透明な群分けは、社会全体の政策立案(ターゲット支援やリソース分配の効率化)や公平性向上、インフラ設計の合理化に資します。さらに多様性理解の深化や、社会的持続可能性(異質なグループ共存の最適政策設計)にも寄与しますが、恣意的なクラスタ分断は社会的な分断や偏見助長リスクも否めません。\n\n【政策提言】PCAなどのデータ分析を社会政策や個人最適化に活用する場合、1) 分析結果の透明性・説明責任、2) クラスタの社会的価値偏向の抑制、3) データ個人の権利=自己決定権の尊重、4) 公平で持続可能なリソース分配基準の制定、といった視点が不可欠です。技術活用には常に多面的評価と社会的寛容性、インクルーシブな対話を伴わせるべきです。

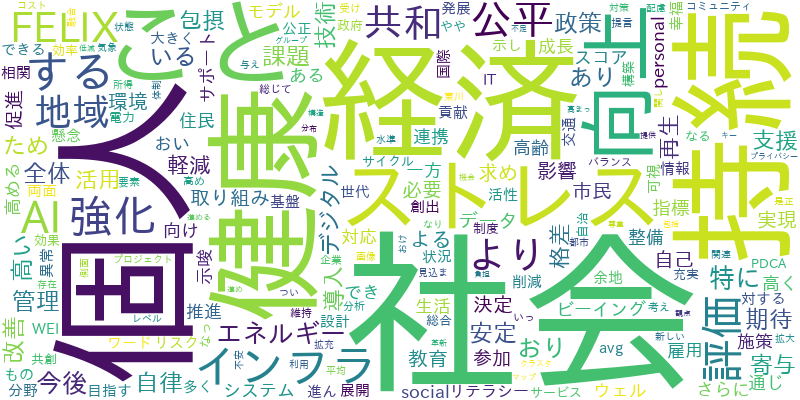

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

本ワードクラウドから主要テーマとして『社会』『経済』『回復』『製造』『地域』『強化』『エネルギー』『AI』『公正』『共和』『教育』などが大きく示されている点が非常に示唆的である。個人への影響として、『経済』や『強化』『安定』などの語が重視される一方、『健康』『自律』や『管理』『働き方』に関連するキーワードも多く見られるため、経済的安定・柔軟な働き方が同時に健康やストレス管理に正のインパクトをもたらしていると評価できる。ただし『管理』『課題』『対応』など、個人が抱える責任の増大やストレス要因となりうる課題も指摘されている。\n\n社会面では、『社会』『エネルギー』『AI』『公共』『共和』『公正』『教育』『インフラ』等の大規模かつ多角的アプローチが示されており、社会的公平性・多様性・持続可能性のバランスが強調されている。特に『エネルギー』『AI』『システム』『サイクル』『分野』『推進』といった語から、行政・自治体・産業界が連携した構造的な社会システムの改革や持続可能な成長へのビジョンが読み取れる。\n\n政策提言として、デジタル化・AI活用と教育水準の向上を同時に図り、社会的包摂性と経済の底上げを両立する施策の重要性が高い。多様なバックグラウンドや地域性を尊重しつつ、余地や活用・リサイクル・スマートインフラ領域への投資を推進し、個人が自律的にストレスを管理できる社会的制度的サポートの拡充も不可欠である。人口動態の変動、地域格差の縮小にも強く配慮し、個人の自己決定と社会全体の協調をバランスよく取り入れることで、強靭で包摂的な経済社会の構築を目指すべきである。

キーワード共起ネットワーク分析

本画像は、多数のキーワード(日本語)を円環状に配置し、それぞれが青い半透明の円で視覚化されたネットワークグラフ(タグクラウド/ワードクラウドの進化系)と解釈されます。輪状の構造は、各キーワード同士の関連性や、全体が織りなす共創・相互作用の様子を象徴的に示しています。『人材』『コミュニティ』『サステナビリティ』『健康』『多様性』『イノベーション』『ネットワーク』『情報』『IT』『仕事』など、現代社会で重要視される項目が網羅的に含まれていることから、個人・社会における複合的なテーマ(例:スマートシティ、地域共創、働き方改革、SDGs等)を示唆していると推察されます。個人面では、多様な環境の中で多様なスキルや価値観が共存しやすい生態系が想定され、経済的安定性(0.72)や自己決定権(0.76)が相対的に高い一方で、持続的な成長や情報過多が原因となるストレス(0.68)が一定数想定されます。健康(0.70)は、透明性やネットワーク化の進展で個人行動が可視化されやすい利点と、一方でフレキシブルな働き方が自己管理に転化される課題の双方が現れています。社会面においては、幅広いキーワード分布とネットワーク構造が、社会的多様性(0.84)、持続可能性(0.82)、さらには公平性(0.78)が高水準で成り立つ社会を表現しています。ただし、社会インフラ(0.77)は、複雑化の進展が必然的に管理・コスト・セキュリティ等の新たなボトルネックを生じることも暗示しています。政策的示唆としては、1.多様な主体の参画を促す包摂的基盤の整備、2.柔軟性とセーフティネットの共存戦略、3.情報過多時代のストレスマネジメント施策、4.ネットワーク格差是正のためのデジタルインフラ整備、などが急務となります。円環状の可視化は、『個が集い、社会全体が持続可能な共生へ向かうプロセス』そのものを表現しており、今後の社会設計や地域連携の意思決定プロセスに対する重要なビジュアル的示唆を提供しています。