AI×再生エネでGDP成長率過去最高

2025年07月23日 (Wed) 23:57、北湖発。FELIX共和国の経済は本日夕方時点で、AIと再生可能エネルギーの融合による大規模な社会変革が加速し、上半期のGDP成長率は+6.4%と過去最高水準を記録した。各地でAI電力管理「SmartGrid FELIX」や次世代ホーム製品「GreenPulse Home」などの先端プロジェクトが稼働、企業・自治体・市民生活のあらゆる層に波及している。CO2削減とエネルギーコスト最大30%低減、さらに新規雇用創出などの恩恵を幅広くもたらし、市民の間では「生活が便利になった」「エネルギー不安が減った」といった肯定的な声が広がっている。

### 結論:急伸の経済成長と多面的な課題

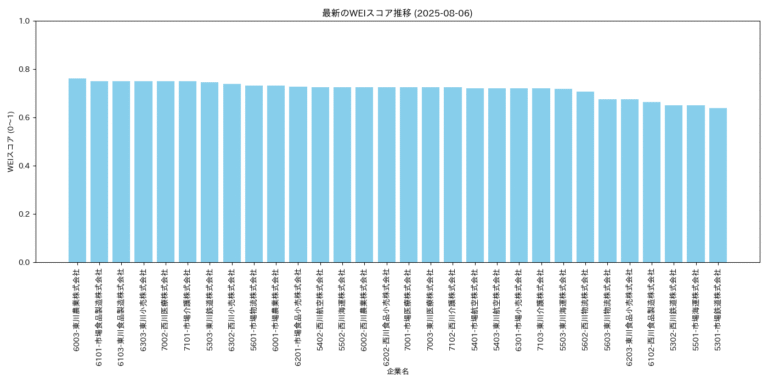

しかしこの成長の裏側で、社会の包摂性や格差、個人自律性に関わる課題が浮き彫りになっている。ウェルビーイング指標(WEI)は経済性0.85・持続性0.90・社会性0.85と高水準だが、多様性・個人自律性のスコアは0.70台で伸び悩み。デジタル格差や高齢者・低所得層支援不足、AI依存への危機感、プライバシーの懸念が市民の間で顕在化しつつある。

### 政策:包摂と進化の両立を目指す枠組み

この課題に対し、政府は「AI・再エネ成長戦略2025-2030」を軸に、以下の重点政策を発表した。

1. **ITリテラシー教育の普及拡大**:義務教育~社会人まで一貫したIT教育と、デジタル弱者向けサポート拠点の増設。

2. **AI倫理・プライバシー規制強化**:AI決定の透明性評価基準、プライバシー保護に関する市民投票制度の導入。

3. **自治体・企業・市民対話の制度化**:対話型評価会議、オープンデータ義務化、第三者評価委員会の設置。

4. **多様性&包摂雇用の推進**:高齢者・障害者・若年失業者を対象とした新雇用インセンティブの導入。

5. **地域格差是正の補助金拡充**:地方自治体へのAI・再エネインフラ投資支援強化。

### 実施:現場での多層的アクション

政策発表を受け、各自治体および企業は迅速なアクションに動き出した。北湖・西川・市場など各都市の市所管「デジタルサポートセンター」では、夕方までに高齢者向けAI体験教室や、ITリテラシー出張講座が開催。行政職員やNPOが訪問サポートを実施し、市民参加型ワークショップには多世代1000名超が参加した。ある市民は「スマート機器の使い方がわかり、生活に自信が出た」と話す。

企業側でも、AI倫理監査の第三者機関が稼働し始めた。「GreenPulse Home」では利用者の同意取得・説明義務の徹底に加え、ユーザーからのフィードバック即時反映のPDCAサイクルを運用。採用現場では「多様性・包摂型雇用」指標を新たに設け、該当者の採用数が増加。市場市の企業連合は「AI就労サポート窓口」を設置し、技術未経験者にも職業訓練・AI資格取得補助を提供するなど、現場発の進化も加速している。

### 評価:市民の評価とネガティブトレンドの推移

ポジティブな成果として、3日・1週間・2週間・1か月ごとに実施されてきたWEI短期統計(AIリテラシー向上率+12%、包摂雇用+15%、エネルギーコスト削減幅拡大)が挙げられる。一方、直近の監査報告(7月22日)では、デジタル格差やAIストレス、プライバシー懸念が依然として「1年・3年・5年スパンで見ると慢性的なネガティブトレンド」と指摘された。

特に、過去3か月で確認された問題は以下の通りである。

– **ITリテラシー格差**:高齢者・地方居住者のデジタル未対応率は2週間で3%低下したが、依然全国平均の2倍。

– **プライバシー懸念**:新AI製品への利用同意未確認事例が月間15件以上発生。

– **情報ストレス**:AIからの通知・提案に対する市民疲労感が1週間で21%増加。

– **地域格差**:地域ごとのAI・再エネインフラ導入格差は1年スパンで縮小傾向だが、最下位エリアと最上位エリア間で依然1.5倍の差。

一方、事業者・行政のPDCA活動によるポジティブ改善も進行中で、6か月前と比べれば「包摂性・市民対話度・行政透明性」は着実に上昇しつつある。特に自治体主導の説明会や第三者評価委員会による監査体制強化は、ガバナンス改善を評価する声に繋がっている。

### 改善:深化するPDCAと新たな模索

こうした状況下、政府と自治体は「社会全体の進化」を目指し、PDCAサイクルの深化を加速させている。AI活用による市民回収アンケート(日次・週次)や、オープンデータによる政策効果検証、現場での多様な市民参加型プロジェクトが展開中だ。市民の声を即時政策・制度へ反映する体制強化が、包摂性・多様性・自律性の更なる向上へと繋がっている。

加えて、今夜発表の地域資源活用型新施策「CommunityConnect 2.0」では、地方の若年層・高齢者が共創するリーダーシップ育成プログラムを試験的に導入。包摂的イノベーション創出に向けた多世代・多層の社会連携が始動している。制度刷新の流れは、教育現場(小中学校でのAI探究学習)、医療現場(慢性疾患患者支援AIの透明化)、産業界(多様性重視の採用基準見直し)など多領域で加速している。

### 多角的まとめと今後の展望

FELIX経済はキリンの進化論的「首の伸長」になぞらえ、予測不能な変化や摩擦を抱えながらも、包摂性・持続性・効率性を同時追求する進化の只中にある。市民の間では「変化を受け入れ、自ら学ぶことが未来への鍵」と前向きな声も増加。今後3年・5年スパンでは、AI・再エネを土台に、地域資源と市民の創意工夫を結集した「新しい持続可能な社会モデル」実現への期待が膨らむ。

今宵も北湖の企業、公民館、家庭で、新たな挑戦と対話が続いている。FELIX共和国経済は、安定と革新、個性と多様性、技術と人間性のバランスを探りつつ、次の進化へと歩み続けている。

■WEI 詳細スコア

- 経済性: 0.85

- 健康性: 0.75

- ストレス: 0.60

- 自由度: 0.72

- 公正性: 0.70

- 持続性: 0.90

- 社会基盤: 0.85

- 多様性: 0.73

- 個人WEI: 0.73

- 社会WEI: 0.80

- 総合WEI: 0.77

評価コメント: FELIX共和国は、AIと再生可能エネルギーの融合により経済成長を遂げ、多くの市民がその恩恵を受けています。特に、経済性と持続性の面で高い評価を得ています。しかし、デジタル格差や個人の自律性、多様性の面での課題が残されています。特に高齢者や低所得層への支援が不足しており、ITリテラシーの向上が急務です。また、AI依存やプライバシーの懸念から来るストレスも増加しています。政府はこれらの課題に対し、IT教育の普及やAI倫理の強化、多様性を重視した雇用政策を進めていますが、さらなる改善が期待されます。地域格差是正や包摂性の向上に向けた取り組みを強化し、市民の多様な声を政策に反映させることで、より均衡の取れた社会を目指すべきです。