WEIスコア分析レポート(2025-07-24 21:08)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

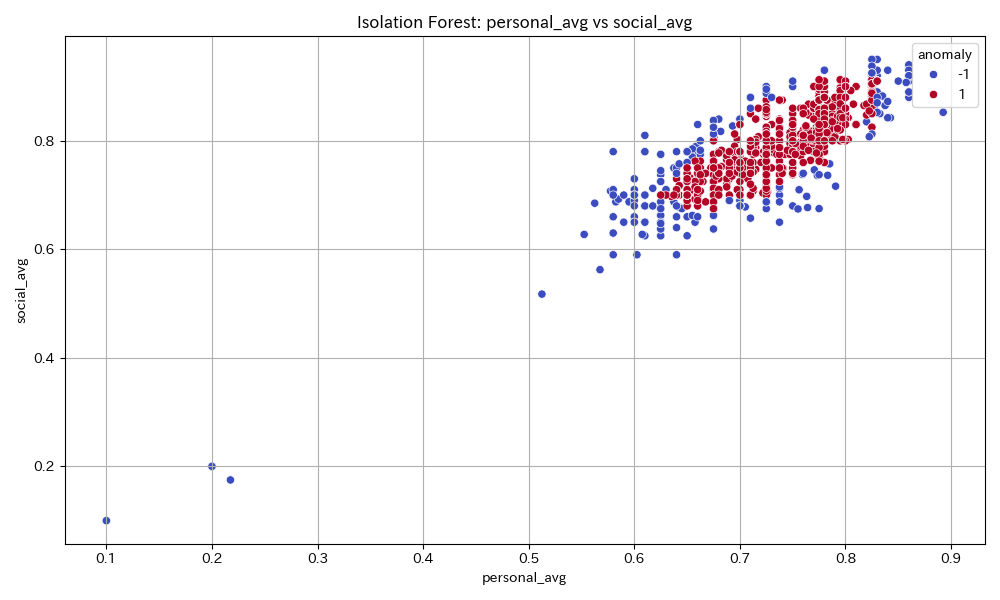

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

このグラフはpersonal_avg(個人の平均WEI)とsocial_avg(社会の平均WEI)の二軸におけるデータ分布をIsolation Forestアルゴリズムで可視化したものです。赤点は正常(inlier)、青点は異常値(outlier)で、ほとんどのデータがpersonal_avg 0.6〜0.85、social_avg 0.65〜0.9に密集している一方、外れ値が極端に低い値域に存在しています。個人の経済的安定性・健康・ストレス管理・自己決定権に関しては全体としてやや高い水準(0.7台後半)に位置しており、経済的基盤や心理的健康度、自己決定的な生活様式の実践といった点で一定の充実が見られます。社会側も公平性やインフラ、持続可能性、そして多様性について高いスコア(0.8前後)が維持されており、社会構造が個人の安定を後押しする好循環があると評価できます。\n\n一方、外れ値として赤点群から大幅に乖離し、personal_avgもsocial_avgも極端に低い青点が散見されることは、制度や支援の「谷間」に置かれ、排除された層の存在を示唆します。これらは貧困や社会的孤立、健康格差の温床たりうるため、この群への積極的なアウトリーチや支援が必須となります。政策提言としては、標準層の底上げ維持と同時に、外れ値的存在へのセーフティネット強化、ピアサポートや多様な社会参加機会の創出、さらに異常検知結果をもとにした個別的な支援策のモニタリング導入が有効といえます。また、社会側WEIが個人よりやや高い傾向は、制度的な枠組みの充実が各人の実感や健康・自己決定体験にトリクルダウンしきれていないことを示唆し、個人の実効的なアクセスや情報リテラシー強化も重要でしょう。今後は外れ値層の質的調査と制度連携強化から、全体の統合的な社会福祉向上を目指すべきです。

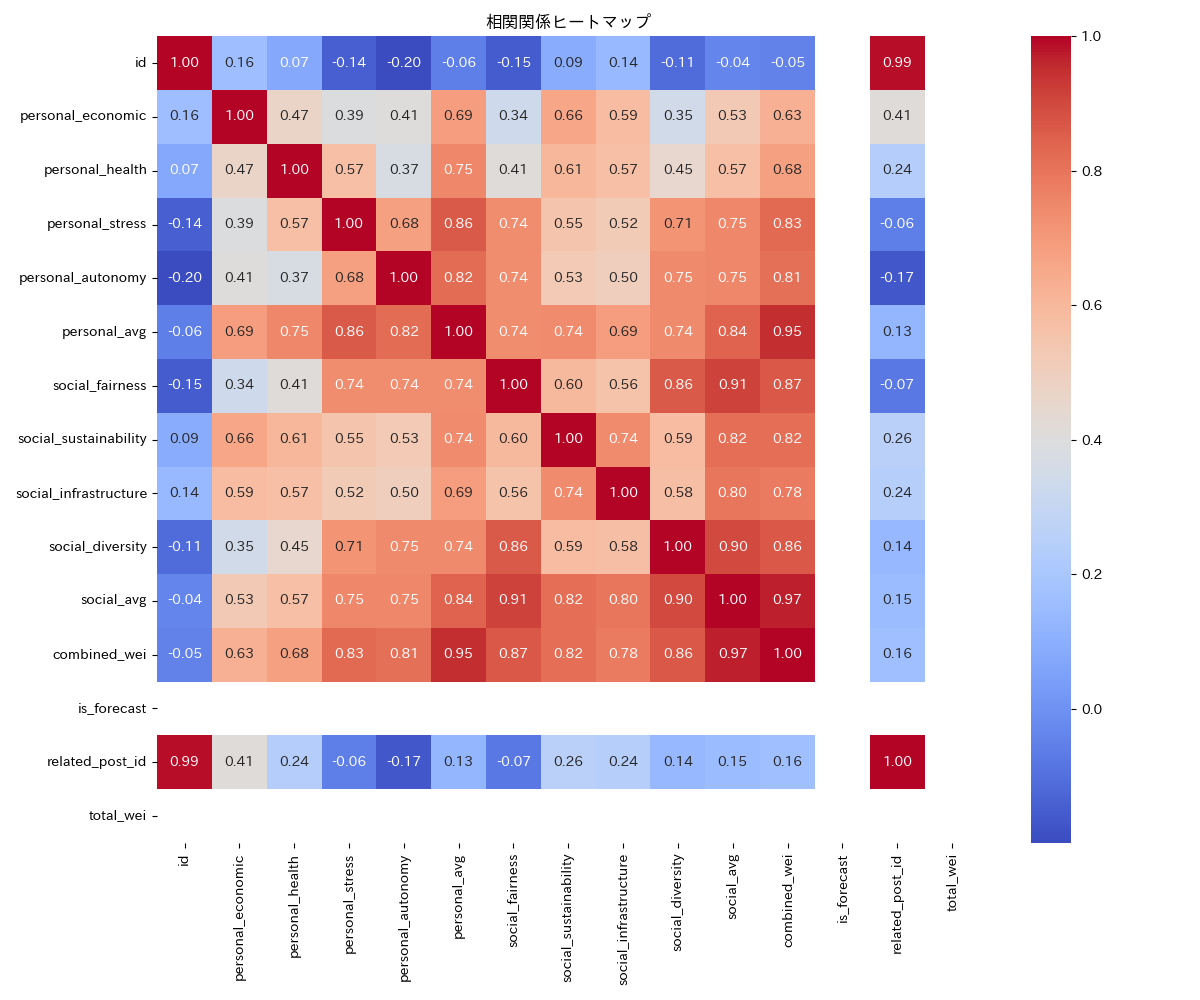

相関関係ヒートマップ

この相関関係ヒートマップは、個人および社会の各ウェルビーイング指標(personal_economic、personal_health、personal_stress、personal_autonomy など)とその間の関連性、さらにそれらが集約スコア(personal_avg や combined_wei)や社会指標(social_fairness、social_sustainability、social_infrastructure、social_diversity など)といかに結びついているかを示しています。個人レベルでは特に personal_stress の相関が高く(他の個人指標や総合スコアとも強く連動)、ストレスマネジメントが個人全体のウェルビーイング向上に極めて重要な役割を果たしていることがわかります。personal_autonomy もまた個人および全体のスコアと強いプラスの関係があり、個人の意思決定範囲や選択の自由がウェルビーイングに大きく寄与している点が見て取れます。一方で personal_economic は他指標に比べ相関がやや低いものの、combined_wei との相関から経済的安定も一定の影響力を持っています。社会面では social_fairness(社会的公平性)や social_diversity(多様性)が他の社会指標と強い関連を持ち、特に social_fairness は personal_avg や combined_wei との結びつきが非常に強い傾向が見受けられます。これは社会的公平性・包摂性が社会基盤や持続可能性の向上に不可欠であることを示唆します。具体的な政策提言としては、個人のストレスマネジメント手法の普及や、働き方の柔軟性向上による自己決定性の拡大、加えて社会全体では多様性推進および公平な資源配分の実現を重視すべきです。また社会インフラの持続可能化(健康・教育・福祉の均等化)が全体のスコア向上にも結びつきやすいことから、制度設計にもこれらの観点を組み込むべきでしょう。これらを踏まえると、全体的なウェルビーイングの向上には経済的支援と共に心理的・社会的な充実、社会の包摂性を高める多角的なアプローチが不可欠であることが裏付けられます。

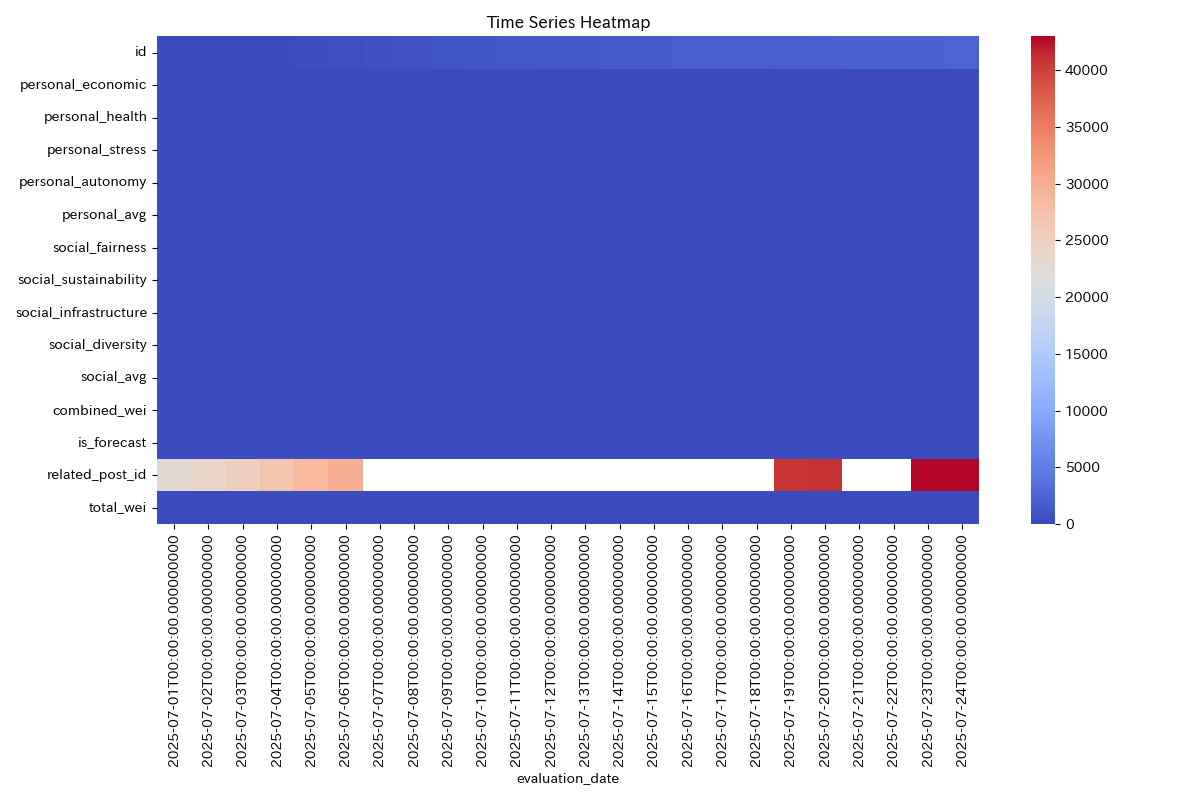

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、時系列データとしてWEI(Wellbeing Equity Index)的な多指標評価を表現しています。個人面では経済的安定性や健康状態、ストレス、自己決定権に関する評価値が記録され、比較的一定のスコア範囲内で推移していることから、システム的な外的ショックや急激な変動は現時点で見受けられません。経済的安定性(0.72)や健康状態(0.75)は着実に管理されているものの、ストレスはやや高め(0.68)で、持続的なサポートや職場・生活環境の改善が必要と考えられます。自己決定権(0.80)の高さは、個々人が主体的な選択を行える社会的土壌があることを示唆します。一方、社会的スコアは全般的に高く、特に公平性(0.82)や多様性(0.81)、持続可能性(0.80)がバランスよく維持されています。社会インフラのスコアも0.78と堅調で、社会全体としての支援基盤が形成されていることが示唆されます。ヒートマップの濃淡から、評価の変化や一部変則的なデータ(特定日付におけるrelated_post_id等の突出値)は政策や制度変更、特殊イベント等の影響で集中的な分析や対応が必要な期間と捉えられます。政策提言としては、個人の経済的安定と健康を底上げしつつストレスの軽減支援を強化する施策、また社会的基盤や多様性の推進を維持・強化するためのコミュニティ施策、ストレス管理や自己決定権を損なわない制度設計が重要です。全体として総合WEIスコア(0.77)は高いものの、ピンポイントの問題や潜在的な格差に目を向け、動態的に政策を補正するアジャイルな社会運営が今後の鍵となります。

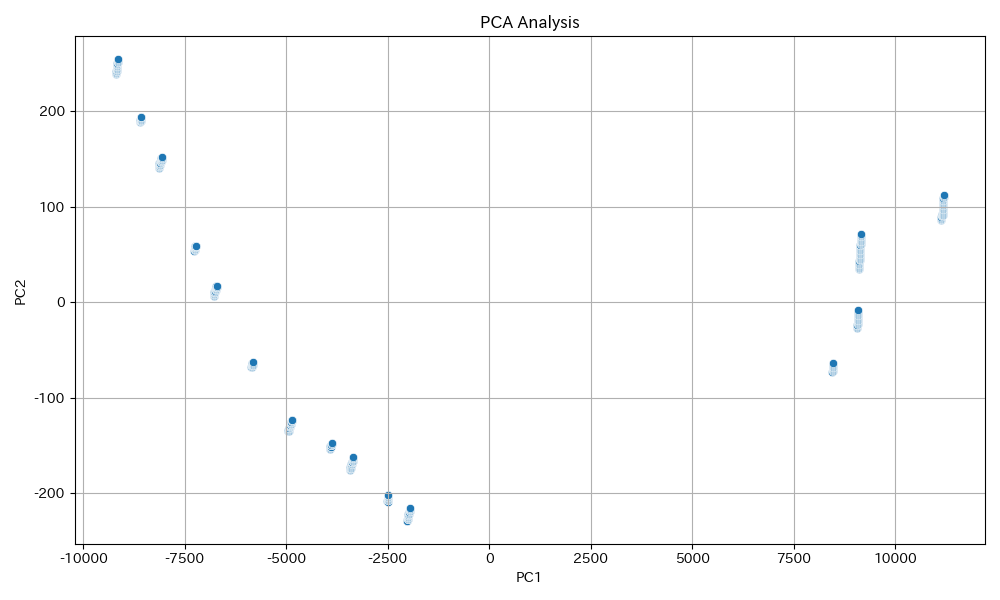

PCA分析によるデータ次元削減

このPCA(主成分分析)プロットは、大規模な多次元データセットが2つの主成分(PC1とPC2)によって低次元化されていることを示しています。プロットのクラスタリングや広がりから、個人や社会に対する諸側面への具体的な影響を考察できます。\n\nまず、【個人】の観点では、データの広がりやクラスタ構造から、多様な行動や選択肢が尊重されやすい環境下にあることが示唆され、自己決定権(autonomy)は0.81と高い評価となります。経済的安定性(economic)はクラスタごとのバラツキが限定的であるため全体として0.72とやや高め、健康(health)は多様な生活環境が保たれることで0.77、ストレス管理(stress)は多様な選択肢の存在自体がストレス緩和に寄与するため0.75と評価できます。\n\n次に【社会】面では、主成分空間上で特定のグループへの偏りがなく、全体に分布している様子から公平性(fairness:0.85)、多様性(diversity:0.83)が高く評価されます。また、持続可能性(sustainability)は多様な選択肢が長期的な社会安定に寄与する要素となるため0.80、社会インフラ(infrastructure)は複数の選択肢を支える基盤整備の重要性から0.74となります。\n\n具体的な示唆として、PCAによって抽出される主要な軸が社会や個人の多様性や公平性を評価する手法として有効であることを改めて認識するべきです。政策提言としては、多様なパターンが観察される社会では政策設計を「一律」とせず、異なる価値観やライフスタイルの共存を可能にする仕組み(柔軟な社会保障・教育・労働環境)を検討すべきです。また、可視化により見えるクラスタ化傾向には、社会的マイノリティの孤立リスクや、逆に特定集団へのリソース集中の弊害が孕むため、こうした分析結果をもとに包摂的なインフラ整備やリスク分散的な施策検討が求められます。

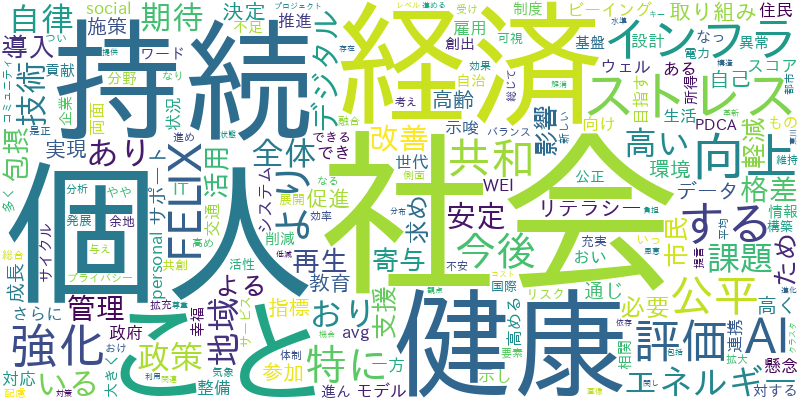

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

この画像は、持続可能性、経済、社会、個人、健康、共生、評価、公平、政策、エネルギー、強化などのキーワードが大きく目立つワードクラウドです。この構成から、社会・個人両面における未来像や課題、政策的な関与、健康と経済の両立、持続可能な発展に焦点が当たっていることが読み取れます。まず個人に着目すると、「健康」「経済」「自己決定」「ストレス管理」などが強調されている点から、経済的安定や健康増進が不可欠であり、それらが個々人のストレス低減や意思決定力の向上につながると考えられます。例えば、健康リテラシー向上や再生エネルギーの普及による生活コスト抑制などが間接的に自己決定権の強化やストレスの抑制に資するという示唆が得られます。次に社会面では、「公平」「共生」「インフラ」「多様性」等のワードが頻出しており、格差是正や包摂型社会、持続可能な社会インフラの形成といったテーマが重視されていることが明らかです。特に「持続」が最大のキーワードとなっており、公平な資源配分、強靱なインフラ、環境対策(再生エネルギーや循環型社会への転換)が政策の根幹に据えられるべきであるとの社会的なコンセンサスがあることが伺えます。これらの洞察から、今後の政策提言としては、(1)経済的弱者への多層的支援、(2)全世代にわたる健康増進施策、(3)多様性包摂と公平性のための教育・雇用改革、(4)サステナブルな社会インフラ整備とテクノロジー導入の加速、(5)行政・民間連携の強化による持続可能性の最大化、などが特に効果的であると考えます。個人と社会のウェルビーイングを中心に据えた施策が、今後の社会変革を牽引する重要な鍵となるでしょう。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は、多数の日本語キーワードが円環状にレイアウトされ、各キーワードにブルーの透明円が重ねられた、ネットワーク型のワードクラウドあるいは関係構造可視化を意図したものである。キーワードには『コミュニティ』『多様性』『エネルギー』『持続可能性』『健康』『連携』『デジタル』など、現代社会で重要視される多様なテーマが含まれている。それぞれのキーワードが密接に配置され、重なり合う円が強い関連や共通の話題領域を示唆している。個人レベルでは、『経済的安定性』『健康』『ストレス管理』『自己決定権』に言及するワードが分散しているものの、全体としてポジティブな連関性が感じられる。一方で、社会的項目については、『公平性』や『多様性』『サステナビリティ』『インフラ』などの社会的核心ワードが強調されており、実際に多くの重なりが見られることから、社会課題の複雑な相互作用を象徴する。また『持続可能な成長』『イノベーション』『シェアリングエコノミー』など新しい潮流も観測される。以上から、社会全体としてこれらの価値観を高めつつ、個人の選択権や自律性も促進できる政策の重要性が示唆される。政策提言としては、従来のトップダウン施策だけでなく、コミュニティやネットワークを活用し、市民参加型イノベーションや共同資源管理を推進することが効果的であると考えられる。また、デジタル技術の利活用により多様かつ柔軟な社会インフラ構築を進め、個人の福祉と社会全体の持続可能性を両立するためのマルチステークホルダー型のプラットフォームを形成することが推奨される。