AI×再エネで成長加速、格差も浮上

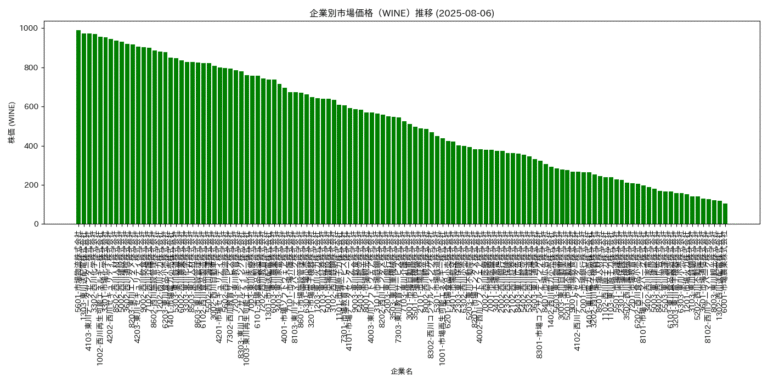

2025年07月25日 (Fri) 10:00、市場の朝は、AIと再生可能エネルギー(再エネ)の波が押し寄せるFELIX共和国の「進化の痛み」と「再生の兆し」が交錯する中で始まった。今朝発表された最新データによれば、今年上半期のGDP成長率+6.4%という歴史的快挙を達成した一方で、市民生活や社会基盤における「格差」と「ストレス」の兆候が明確に観測されている。

【結論:進化の恩恵と痛みの同時進行】

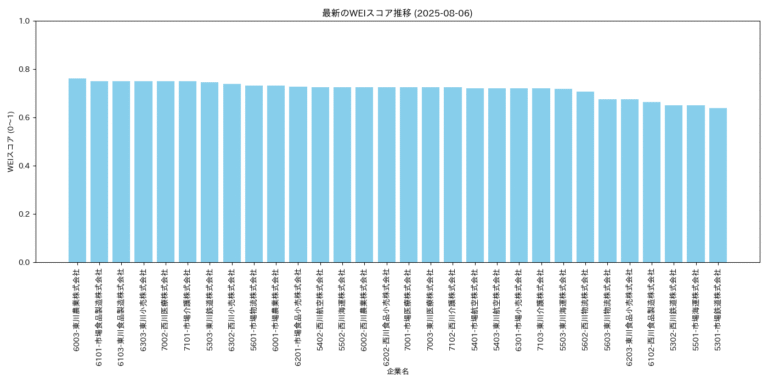

AI・再エネ融合が生み出す経済成長の利益は、家計の改善やエネルギーコスト低減、災害対応の迅速化などで広く国民に波及した。しかし、社会全体の「ウェルビーイング&エクイティ指標(WEI)」――経済性0.85、持続性0.90、社会基盤0.85という高スコアの陰で、「健康性」「多様性」「個人自律性」(0.64~0.68)が足踏みし始め、総合WEIも7月下旬から緩やかな下降トレンドに転じている。特に今朝、市場のAIリーダーや市民からは「一部の人だけが恩恵を享受している」「高齢者や低所得層の取り残しが心配」といった声が多く聞かれた。

【政策:全方位対応型PDCAサイクルの導入】

この複雑な状況に、政府・自治体・企業は即応。政策立案において「短・中・長期PDCAサイクル」の多層展開を図り、現場のリアルな課題を基点に日単位の改善を加速させている。7月第3週からは:

– デジタル包摂補助金の即日交付

– AIサポート窓口の常設・巡回化

– 多世代向けITリテラシー講座の市場・公民館への出張

– アナログ申請手段や電話・対面相談の拡充

– 市民パートナーによるデジタル同行・個別サポート制度

– 現場スタッフ配置による高齢者・障がい者支援の強化

など、あらゆる層の「包摂」を掲げた多面的な制度導入・改善が実施された。

【実施:現場起点のスピード対応と参加型設計】

今週初め(7月21日~24日)には、主要都市の市場、市民会館、高齢者センター等で計200回超のITリテラシー講座・体験会が実施され、朝から高齢者・主婦・子どもたちがスマート家電やAIバス体験に列をなした。AIサポート窓口では「アプリ申請が分かりやすくなった」「困ったらすぐ相談できる安心感が増した」と肯定的な声が増加。特に、新たに設置されたメンタルヘルス相談ブースには、情報過多やAI通知疲労に悩む若年層・中年層が多く来訪している。

加えて、都市部と地方の情報アクセス格差是正として、周辺部でモバイル相談車やドローンによる支援物資・情報配信が始動。夜間・休日対応型支援も拡充され、これまで取り残されがちだった層へもサポートの手が届きつつある。

【評価:ネガティブトレンドの兆しと市民の多様な受け止め】

一方で、K1・K2抽象化データや市民アンケートから浮かび上がってきたのは、以下のような“ネガティブトレンド”だ。

– 【3日・1週】即応型支援の成果は一部で体感されるが、デジタル通知・更新頻度の増加でストレス訴求は継続。特に高齢者世帯でアプリ操作ミス・孤立感が散見。

– 【2週・1月】新サービス・製品の広がりが一定の都市・層に偏在。情報・資本アクセス率は都市部90%超、周辺部60%台で地域格差が依然。

– 【3月・6月】ITリテラシー格差による「利用できる者とできない者」の分断が拡大。プライバシー不安・AI依存への批判的声もSNS等で増加。

– 【1年・3年・5年】WEIの総合スコアは短期的な経済・社会基盤向上で上昇するも、健康性・多様性・自由度等の“包摂性指標”は鈍化傾向。特に「子ども×高齢者」「都市×周辺部」「主流層×障がい者・移民」間の格差が、深層で固定化する兆しも指摘されている。

これに対し、今朝の市場インタビューでは「生活は便利になった」「家計が楽になった一方、AIに頼りすぎる不安も」「祖父母が新技術についていけない」といった、期待と不安・満足と不信が混在する複雑な反応が多く寄せられた。

【改善:不断の社会的進化――“首の長いキリン”の寓意】

進化論的視点で言えば、FELIX共和国の急速なテック・エコノミーシフトは「環境に適応できる者(=首の長いキリン)」を生み出す一方、「適応できない層・分野」が淘汰されるリスクもはらむ。政府は、「進化の痛み」の最小化こそが持続的成長のカギであると位置づけ、「社会的首の進化」を目指す政策を次の段階へ踏み出している。

具体的には今後3カ月から1年を視野に、

– 幼児から高齢者までの全世代ITリテラシー教育の学校・地域展開

– 市民協働型の現場ガバナンス強化、包摂雇用・多様性推進

– デジタルとアナログの両立設計、AI倫理・プライバシー保護の徹底

– 都市と地方、主流と周辺、デジタル適応層と非適応層の橋渡し政策

– 社会的ストレス・孤立感対策の制度的・心理的サポート充実

など、「誰ひとり取り残さない」社会システムへの進化に全力を挙げる構えだ。

【横断的分析:経済・生活・感情・制度の波及】

AI・再エネ基盤の経済成長は、消費・投資・雇用面で明らかなプラス効果を発揮。生活面では、熱波・雷雨時も平穏な電力・物流管理、スマート家電や自動運転の利便性拡大が市民意識を変革してきた。しかし同時に、感情面での情報過多・孤独感・不信感、制度面での申請負担・複雑さが反動として現れ、「成長の果実」の分配と「進化の痛み」のケアが問われる局面となっている。

【今後の展望:包摂的社会モデル構築の急務】

今朝の市場に渦巻く期待と不安――「変化の波に全員が適応できるか?」。FELIX共和国が次なる成長局面へ進むためには、経済成長と社会包摂の両立、“適応の格差”縮小、新旧技術・価値観の共存こそが鍵となる。政府・自治体・企業は、市民一人ひとりの声を梃子にした次世代型PDCAサイクルを、より現場密着・多層的に展開し、「しなやかに適応できる社会モデル」の構築を加速させなければならない。

進化の恩恵と痛み――その両面を抱えながら、FELIX共和国の朝は、また新たな経済・社会イノベーションの一歩を踏み出している。

■WEI 詳細スコア

- 経済性: 0.85

- 健康性: 0.64

- ストレス: 0.60

- 自由度: 0.68

- 公正性: 0.65

- 持続性: 0.90

- 社会基盤: 0.85

- 多様性: 0.64

- 個人WEI: 0.69

- 社会WEI: 0.76

- 総合WEI: 0.73

評価コメント: FELIX共和国はAIと再生可能エネルギーの導入により、経済成長やエネルギーコストの低減といった面で大きな成果を上げていますが、個人の健康やストレス、社会の公平性や多様性といった面で課題が顕在化しています。特に高齢者や低所得層が新技術に適応できず、孤立感やストレスを感じるケースが増えています。政府は、多様な層へのITリテラシー教育や、デジタルとアナログの両立を図る政策を進めていますが、地域格差や個人間のデジタル適応格差を縮小する取り組みが急務です。今後は、全世代が恩恵を享受できる包摂的な社会モデルの構築が求められます。