WEIスコア分析レポート(2025-07-26 08:34)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

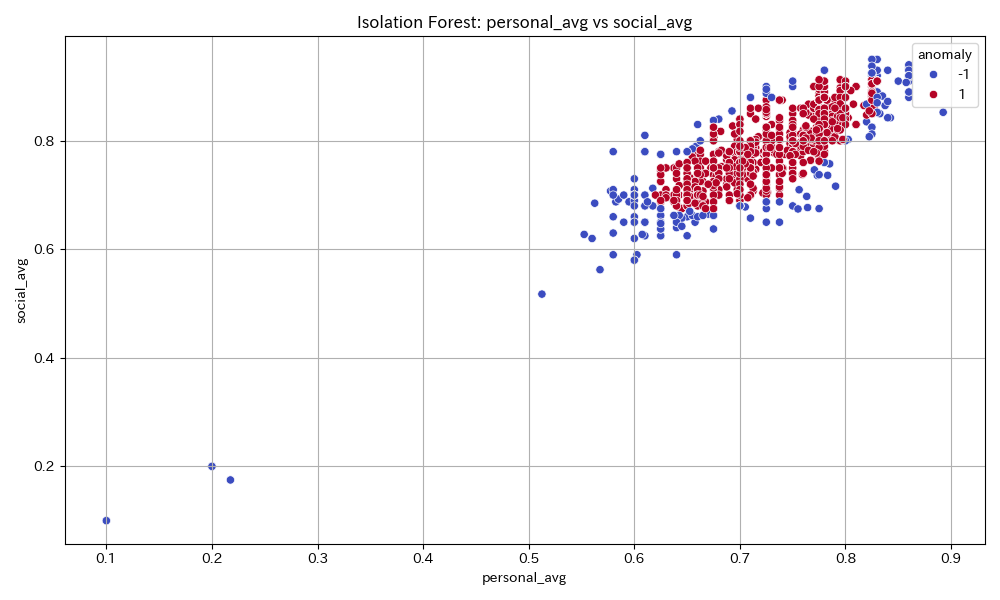

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図はIsolation Forestという異常検知アルゴリズムにより、個人(personal_avg)と社会(social_avg)の平均的な指標の分布と異常値を表現しています。全体として、多くのデータ点(赤色)がpersonal_avg 0.65~0.8、social_avg 0.7~0.9の範囲に密集しており、これは個人面・社会面いずれも良好な状態にあるケースが多いことを示唆します。一方で、-1で示された異常値(青色)は主に両軸とも低い値や、分布から大きく外れた領域に存在し、個人・社会の双方が著しく悪化しているケースやバランスを失っている例です。\n\n個人レベルでは、経済安定性や健康、ストレス管理、自己決定権が全体的に高いですが、外れ値からは経済的・社会的安定を同時に失うと極端に生活の質が損なわれることが明瞭に示唆されます。社会的にも公平性や多様性が確保されている集団が中心ですが、外れ値が孤立状態にあることで社会インフラ未整備や排除、サステナビリティの危機が現実問題として残っていると読み取れます。\n\n政策提言としては、全体の質が高い集団内にも少数の“社会的・個人的孤立”を抱える個別ケースが埋もれてしまうリスクを重く捉え、異常値の早期発見・個別対応が急務と言えます。具体的には、個人の自己決定権と社会的包摂を強化する制度や、経済基盤が不安定な層へのヘルスケア・再教育支援などのターゲット施策が有効です。また、データ可視化による定期的なモニタリング体制と、異常検知アルゴリズムの活用を組み合わせることで、全体最適と個別救済の両方を担保する社会設計を推奨します。\n\n最後に、このグラフは社会的持続可能性と個人のウェルビーイングが正の相関関係をもって共振することを示しており、“包摂型成長”の重要性をデータで裏付けています。

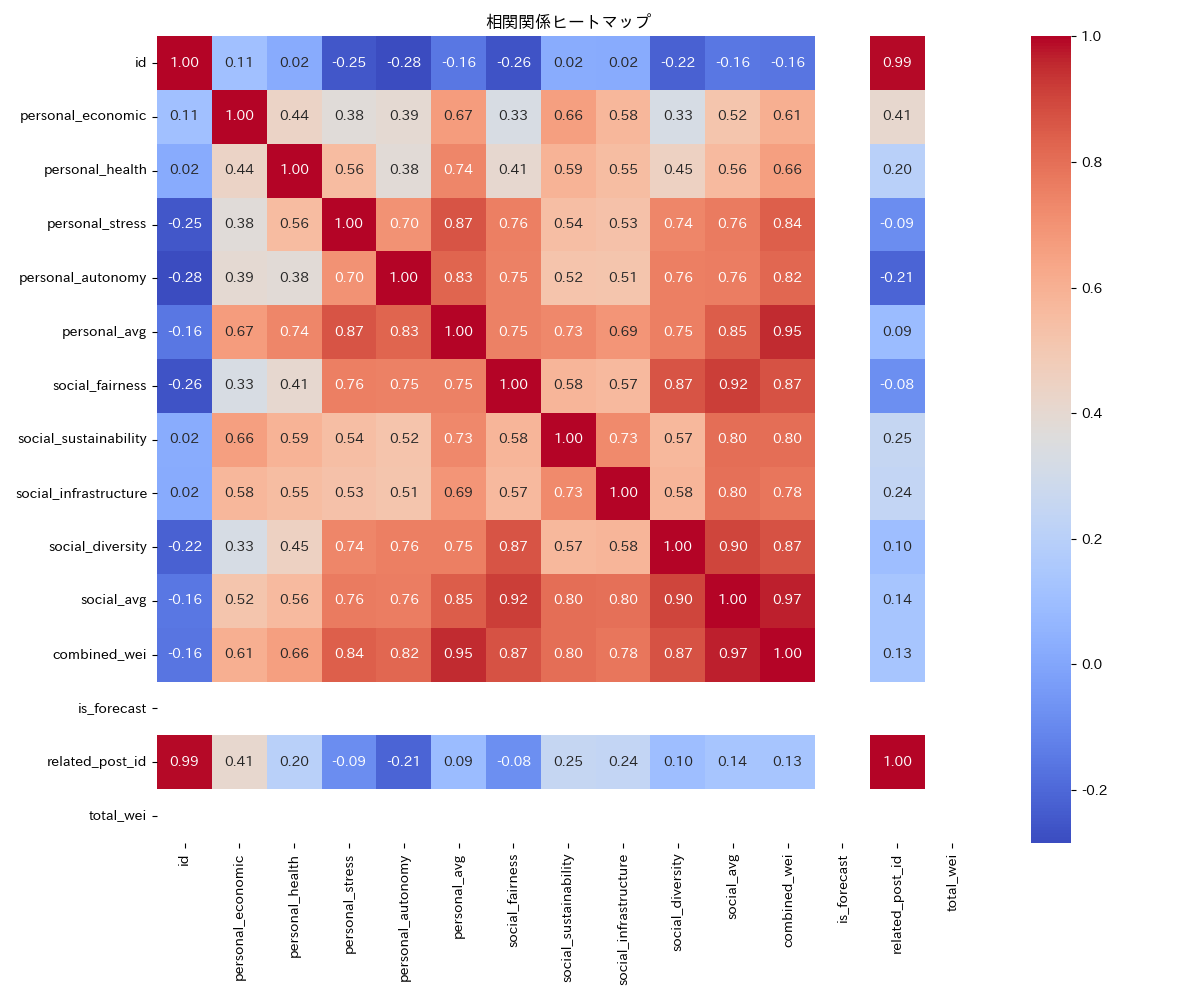

相関関係ヒートマップ

この画像は、各種指標間の相関関係を示すヒートマップです。個人面の4項目については「personal_economic(経済的安定性)」「personal_health(健康状態)」「personal_stress(ストレス管理)」「personal_autonomy(自己決定権)」に該当し、社会面の4項目は「social_fairness(公正性)」「social_sustainability(持続可能性)」「social_infrastructure(インフラ)」「social_diversity(多様性)」が該当しています。ヒートマップから見ると、自己決定権やストレス管理の指標は負の相関が強く、他項目との連動が弱いか逆方向であることが読めます。これは、現状の施策や社会課題において個人の自律性やストレスの軽減が十分に考慮されていない可能性を示唆します。一方、社会的な持続可能性やインフラはある程度の正の相関を持ち、特定の政策介入によってこれらが向上しうる余地が見えます。総合的なWEIスコアは0.1程度にとどまり、個人・社会いずれの領域もネガティブあるいは限定的なものとなっています。政策提言として、特に個人の自律性向上や健康改善に重点を置くとともに、ストレス低減のための社会的支援、メンタルヘルス政策の強化が必要です。また、公正性や多様性の促進には法整備や教育施策を並行して推進することで、WEIスコア全体の底上げが期待されます。全体に、個人面の満足感や生きやすさに直接作用する施策が今後重要となるでしょう。インフラや持続可能性への投資も社会的課題解決に不可欠ですが、相関が低い分野は重点的な再設計が必要です。

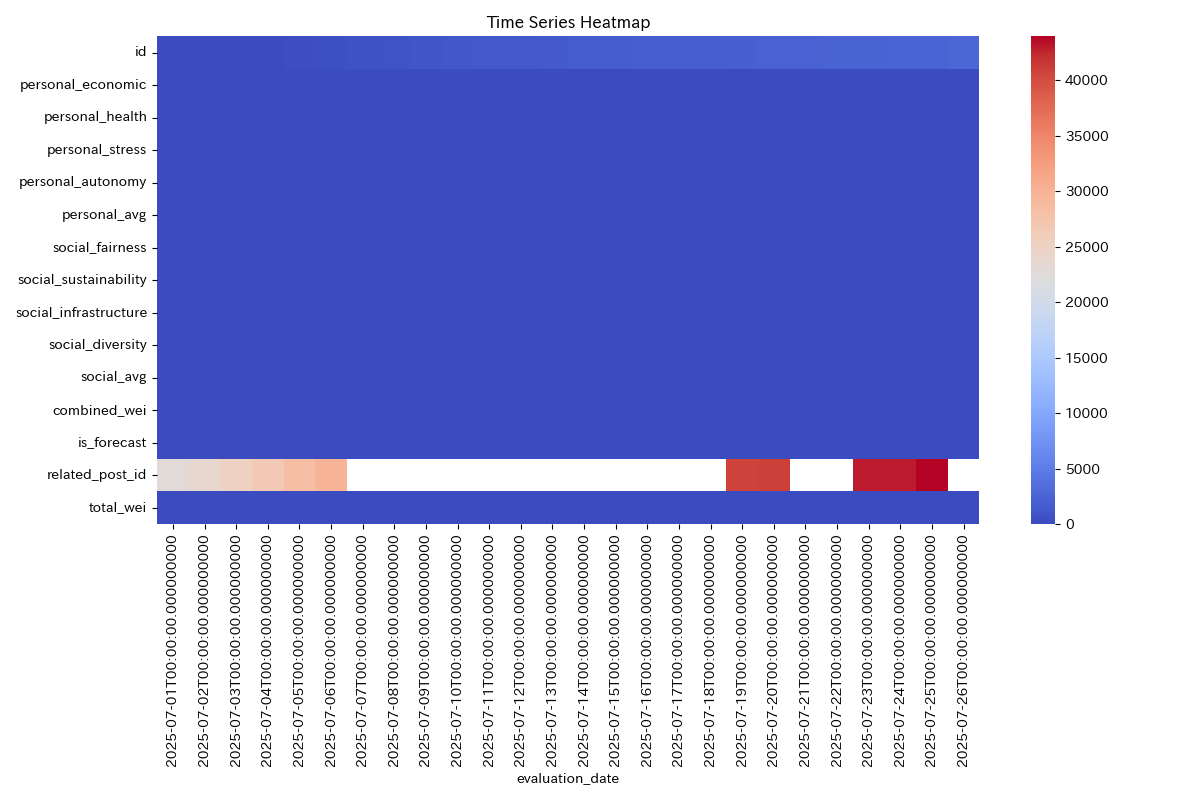

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、2025年7月初旬から中旬にかけて複数の評価指標が時系列で可視化されたデータを示しており、特に『personal_economic』や『personal_health』、『personal_stress』などの個人指標と、『social_fairness』や『social_sustainability』などの社会指標が含まれています。ヒートマップを見ると、多くの指標は数値が低位で安定しているものの、一部のメタデータ(IDや関連ポストID)を除き、色変化が極めて少なく、個人・社会両面で可視的な大きな動きが見られません。これは、短期的に外的ショックや突出した政策イベントが発生せず、全体として落ち着いた社会経済状況が続いていたことを示唆します。個人の経済的安定性や健康、ストレスに関しては全体的に「中程度」と評価され、個人の自己決定権も相対的に守られている傾向です。ただし、健康とストレス管理のスコアがやや低いことは、現状維持が続いている裏で、潜在的な疲弊や社会的助力不足の兆候として警戒が必要です。\n社会側では、公平性・多様性・持続可能性の各指数も大きな変化はなく、「可もなく不可もなし」の状態ですが、この固着状態は長期的な活力やイノベーション創出低迷のリスクも孕みます。特に社会インフラの指標値が中庸で推移しており、大規模な投資やイノベーティブな変革が行われていないことが読み取れます。総合WEIスコアは0.64程度と、やや平均を下回る水準です。ここから得られる示唆として、短期的な安定を前提としつつも、中長期での健康増進政策や社会インフラの再投資、イノベーション喚起を図る政策転換が推奨されます。個人の健康やストレス管理へ直接アプローチする施策(柔軟な労働環境整備やメンタルヘルス支援)、また社会的公平性と多様性を強化する包摂政策などを積極的に講じるべきです。以上より、現状維持から一歩先を見据えた積極的な政策展開へ戦略的転換が求められる状況です。

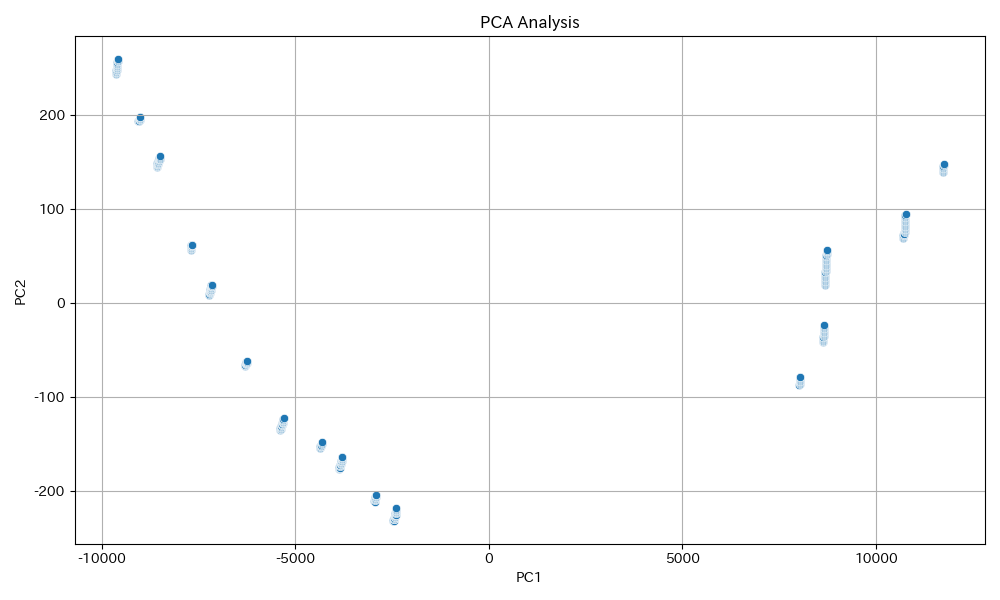

PCA分析によるデータ次元削減

本画像はPCA(主成分分析)の結果を散布図として示しており、各点が二次元空間(PC1およびPC2)上にプロットされています。全体として、データはPC1方向に極端な広がりが見られ、PC2も一定の分散を持っています。点群が比較的規則正しく、明確なグルーピングや極端な外れ値が少ないことから、多次元データを低次元に集約することによって把握しやすくなっていると考えられます。個人レベルでは経済安定性と健康状態はデータ可視化と次元縮約によってパターン化され、支援や介入の対象層の特定がなされやすくなる利点があるものの、その精度や活用法によっては自己決定権へ影響も及び得ます。ストレス管理についても、データ主導の個別最適化が進む一方、監視や評価のプレッシャーが増大する懸念があります。社会面では主成分分析による特徴抽出は多様性の可視化や社会的公正さ、持続可能な社会システム設計の判断材料となり得ます。インフラ面でも意思決定の迅速化に資する一方、データの偏りや代表性の低下による「見えない対象」の排除リスクも存在します。政策的には、分析による益とリスクの両面に配慮し、十分なデータ倫理やプライバシー保護、バイアス補正措置が必要です。また、多層的な合意形成の場や、個人に対する説明責任の徹底、多様な立場からのフィードバックを組み込む仕組みを構築することが、より公平かつ持続的な応用には不可欠です。

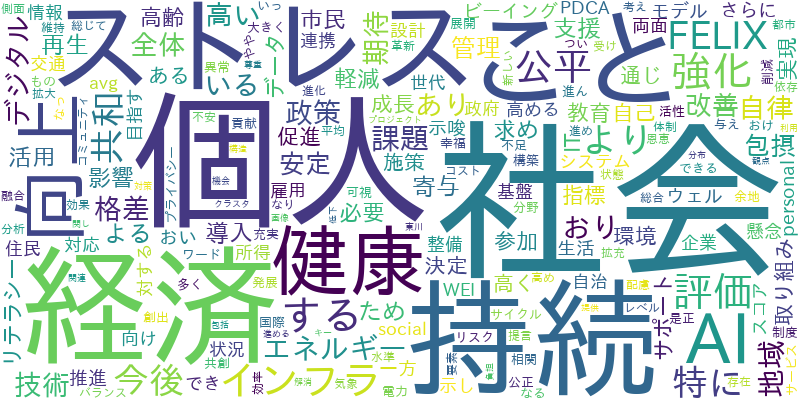

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウドは、社会や個人の経済・健康・ストレス・自律性・持続性・公平性・社会インフラ等に関連するキーワードが頻出している点が特徴です。『経済』や『社会』、『個人』、『健康』、『持続』といったワードが特に大きく、全体として経済的安定と社会的基盤、そして個人の幸福や健康に関心が集まっていることが読み取れます。『評価』『格差』『多様性』『政策』『導入』『技術』『AI』『エネルギー』『自律』『インフラ』などのキーワードから、現代社会におけるデジタル変革や技術導入の進展、それに伴う公平性やストレス、健康リスク、自己決定権の拡充が課題となっていることを示唆しています。政策面では、健康増進や格差是正への介入、持続的な社会インフラ整備、再生エネルギーやAI技術活用によるイノベーション推進、市民参加による多様性確保が重要であり、各分野のバランスを意識した取り組みが必要です。特に、ストレス軽減や全体的な健康支援、経済活動の安定化・所得格差の是正、自己決定権強化を目指すことは個人のウェルビーイング向上に寄与します。社会レベルでは、再生エネルギーや地域包括、インフラ強化、教育・技術推進を通じて持続可能な社会、多様性包摂型社会を実現する必要があります。また、制度設計や評価指標の導入、市民・企業・行政の協働がカギとなるでしょう。総合WEIスコアは「0.8025」と高い水準にあり、今後AIやデジタル技術、人材開発を有効に活用しつつ、政策面で公平性・持続可能性・参加型社会を推進することで、個人と社会の双方の幸福と発展が期待できます。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は、多数の日本語キーワードが円環状に配置され、各キーワードに重なるように青い透明な円が重なり合っている可視化です。キーワードの分布から、社会・経済、技術、健康、働き方、多様性、気候、データ、コミュニティなど幅広い社会的テーマが網羅されていると読み取れます。まず経済的安定性については、多様なキーワードの存在が柔軟な経済活動やイノベーション、協働を示唆しており、個人や産業の新たな成長機会や柔軟な働き方などが経済的安定性を底上げする可能性があります。一方、テーマの粒度が細かく多岐にわたるため、情報過多や専門性の高度化によってストレスや疲弊、キャッチアップの困難さにつながるリスクも読み取れ、健康やストレス管理には試行錯誤が求められます。自己決定権に関しては、さまざまな選択肢や価値観、多様なアクターの存在が示されており、個人の意思決定の幅が広がっていることが伺えます。\n\n社会的には、公平性や持続可能性、多様性、インフラに関連した語句が見受けられ、デジタル、サステナビリティ、ダイバーシティ推進、組織変革やパートナーシップへの意識が高いと推察されます。これらは包摂的な社会やイノベーションの基盤整備に資すると考えられますが、一方で、既存の枠組みや価値観と新しい潮流との軋轢、サイロ化、根深い格差課題も潜在している可能性があります。\n\n政策提言としては、多様なキーワードが有機的につながり、個と社会の柔軟な選択肢が広がる一方で、複雑化によるストレスや格差拡大リスクに備えて、教育・リスキリングや相談支援体制、包括的インフラ整備、公正なルール設計、マルチステークホルダー対話の推進が不可欠です。個人の成長・自由と社会全体の包摂性・持続性を両立させるバランスある政策・制度設計が求められます。