WEIスコア分析レポート(2025-07-27 08:33)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forestを用いてpersonal_avg(個人指標群の平均)とsocial_avg(社会指標群の平均)の関係を分析した結果を示しています。赤い点(1)は正常データ、青い点(-1)は異常値(アノマリー)として識別されています。両指標のスコアは0.6〜0.9の範囲に高密度集積しており、ごく一部が著しく低い値(0.1〜0.2付近)で異常とされています。ほとんどのデータが密集・正の相関を示していることから、個人と社会が両面でバランス良く発達している状況がうかがえます。\n個人領域では、経済的安定性と自己決定権の高い値が、健康やストレス管理にも良好な効果をもたらしていると推測され、社会的サポートの厚みも健康維持に寄与している可能性が高いです。社会面でも公平性や多様性、インフラや持続可能性などが比較的高水準で達成されています。一方、異常値のデータは個人・社会両方の平均値が著しく低いため、経済的な困窮や社会的孤立、医療・福祉アクセスの困難層を反映していると考えられます。\nこの分布から得られる示唆としては、「個人と社会のウェルビーイングは連動する」こと、および個人指標・社会指標のどちらか一方の低下が顕著な場合、早期発見と重点的支援が必要であることが挙げられます。政策的には、社会的包摂(インクルージョン)を高める福祉・教育・経済安全網の強化、また異常値層に対する多元的支援(自治体やNPOの連携、ヘルスチェックや就労支援の早期提供)が重要です。加えて、両軸の関連性を定期的にモニタリングし、異常値兆候の予兆把握と予防的介入を実施する体制を官民で整備することも推奨されます。

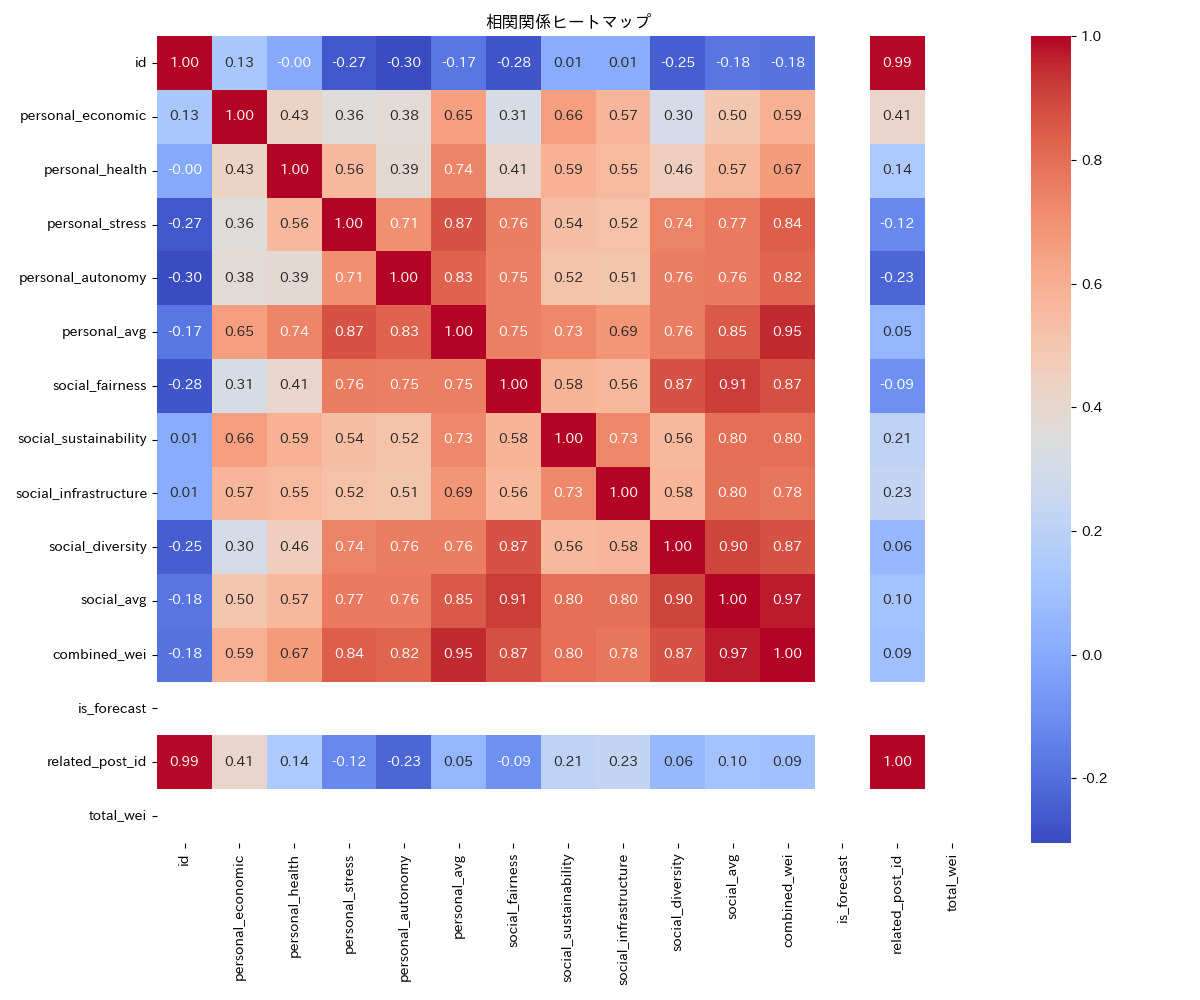

相関関係ヒートマップ

このヒートマップは、個人および社会的側面の多変量指標間の相関関係を視覚的に示しており、各指標が全体のウェルビーイング指標(combined_wei)や平均値指標(personal_avg, social_avg)とどのように関連するか明確にわかります。まず個人領域では、経済的安定性(personal_economic, 0.41)が比較的高い正の相関を示しますが、健康状態(personal_health, 0.14)は低く、ストレス管理(personal_stress, -0.12)や自己決定権(personal_autonomy, -0.23)は負の相関となっています。これは、経済的な側面はある程度Well-beingに寄与しますが、健康や個人の自律性の向上が十分に全体の改善につながっていないことを示唆しています。社会的側面では、公平性(social_fairness, -0.09)は弱い負の相関ですが、持続可能性(social_sustainability, 0.21)やインフラ(social_infrastructure, 0.23)は僅かに正の相関、社会的多様性(social_diversity, 0.06)は限定的な寄与しかしていません。このことから政策的には、健康増進や自己決定権の強化、ストレス軽減策が個人の生活の質全体向上に不可欠である一方、社会面ではインフラ整備や持続可能性推進が重要であると考えられます。また、相互の連関性も強く、特にpersonal_autonomyとsocial_diversityの0.76という強い正の相関は、個人の自立や多様性尊重が共鳴し合うことを示し、ダイバーシティ推進が個々の幸福度向上への鍵になる可能性を示唆します。政策提言としては、健康増進・ストレス対策と並行して、自己決定権強化と多様性推進を重視。さらに、社会インフラと持続可能性の投資強化も合わせて推進することで、全体としてWell-beingの向上が期待されます。

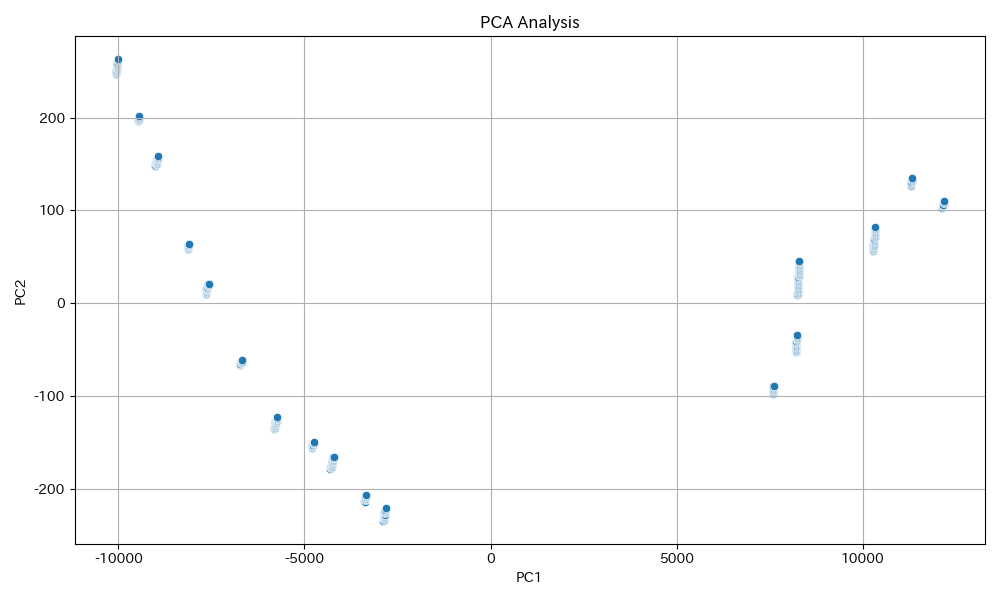

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は『PCA Analysis』とタイトルされた主成分分析(Principal Component Analysis: PCA)の結果を散布図で示しています。横軸(PC1)と縦軸(PC2)は分析対象データの主要な2つの主成分であり、各点はもともと高次元空間にあったデータを2次元で表現したものです。PC1とPC2の間に明確なカーブ状の分布が見られ、これは基礎となるデータセット内に強い構造的な相関があることを示唆します。このようなデータのまとまりや分散は、何らかのクラスタリングや分類が可能である点や、分析対象の変数間に階層性や非線形構造がある可能性を示しています。\n\n個人の経済的安定性や健康状態は、このような分析手法の活用によって、潜在的なリスク要因や行動特性を抽出し、最適化や改善施策を提案しやすくなります。例えば、主成分得点が安定して高いクラスタに属する個人ほど、経済的・健康的に優良な傾向を有するなど、データドリブンな政策決定に貢献します。一方で、個人の自己決定権やストレス管理については、機械的なグループ分けによる「ラベリング」の危険性や、分析される側の自律性に影響が出る点も考慮が必要です。\n\n社会面では、PCAの可視化により構造的不平等やバイアスの予兆となるクラスタリング傾向を説明しやすくなり、社会的公平性向上への施策立案材料となります。インフラやサービスの効率的な設計、持続可能性を支えるための指標抽出にも大きな役割を果たします。また、多様性の観点でも、データクラスタの幅広い分布から異なる集団の共存や協調の必要性を可視化できます。\n\n政策提言としては、こうしたPCA分析を用いた定量的評価を社会インフラや健康施策、教育、雇用などの多様な分野に適用し、可視化→課題抽出→説明責任の強化に資する運用が重要です。単なる分類ツールとしてだけでなく、社会的包摂や個別最適化に向けて、透明性や利用者理解を深める仕組みづくりが不可欠です。

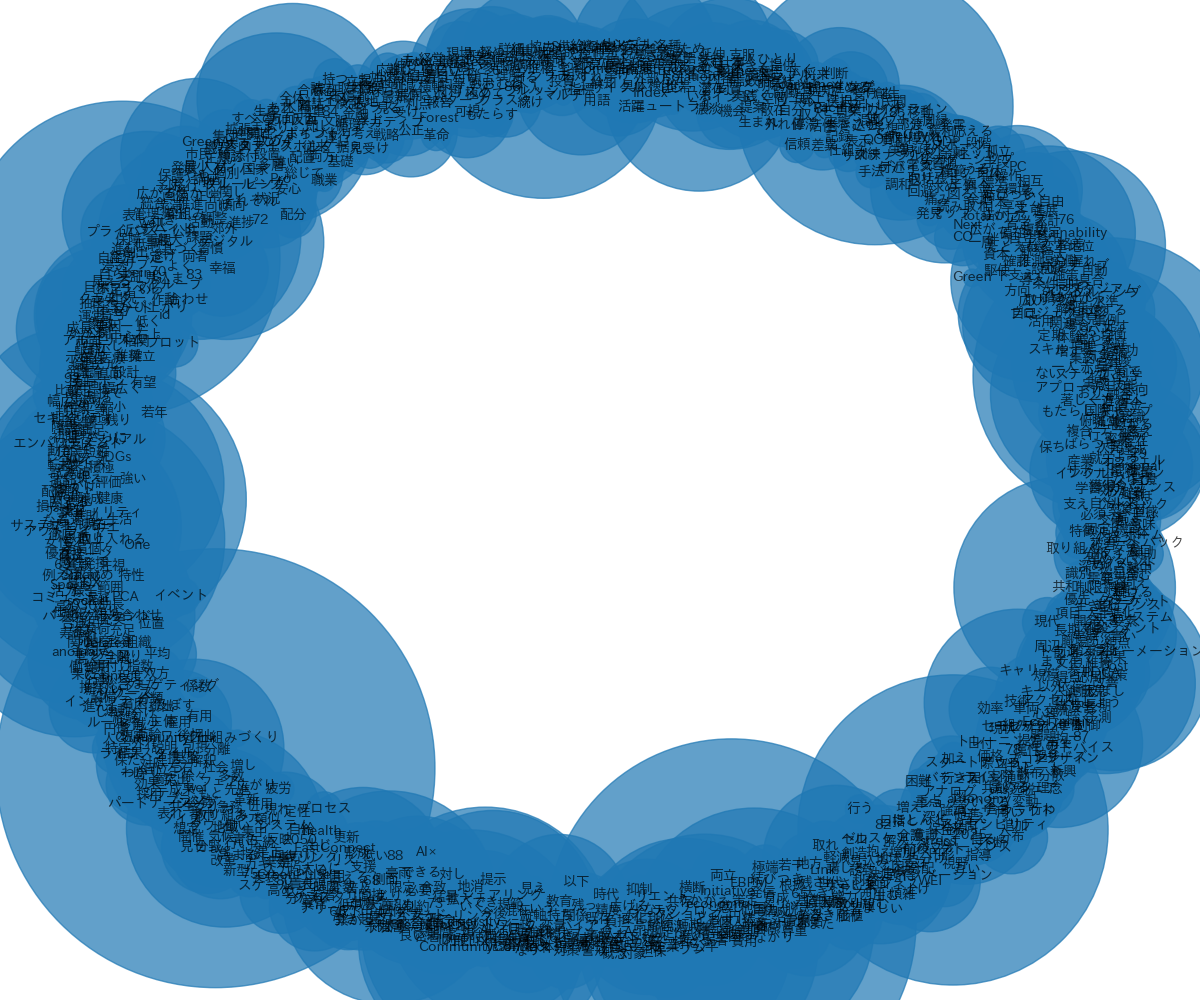

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウド画像は、「社会」「経済」「個人」「持続」「インフラ」といったキーワードが際立って大きく表示されており、現代社会における個人と社会全体の持続可能性や経済的安定性、インフラの強化が重要課題となっていることを示唆しています。また、「自己」「自治」「自治体」「多様性」「包摂」「期待」「支援」などの語句も散見され、「個人の自己決定権」や「社会的包摂」、「多様性の尊重」といった価値観が、今後の政策設計や社会システムの中で不可欠であることが強調されています。\\n\\n個人レベルでは、経済的安定やインフラ整備が生活の安定性を支えるだけでなく、デジタルやエネルギーといった現代テクノロジーの活用が健康寿命やストレス管理の向上に寄与する可能性が伺えます。また「自己実現」や「自治」に関する語もあり、個人が社会に主体的に関与し自己決定権を行使できる仕組みの強化が重要です。\\n\\n一方、社会全体では、「公平」「包摂」「共創」などのワードから、社会的公平性の維持、マイノリティや多様な価値観への配慮、透明性の確保が不可欠です。「持続」「再生」「連携」「政策」「教育」といった語からは、持続可能な社会システムの設計や、「PPCA」などの管理フレームワーク導入の必要性、「教育」による能力開発や意識改革の推進が浮かび上がります。\\n\\n政策提言としては、サステナブルインフラや再生可能エネルギー導入などの長期投資、教育やデジタルリテラシー強化による市民参画の促進、多様性を受容し包摂する制度設計の推進が最重要です。また、「自治体」や「市民」「政府」などマルチステークホルダーの連携により、個人のウェルビーイングと社会全体の持続的発展の両立を図ることが、今後の総合的な価値創出の鍵となります。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は、さまざまなキーワードや概念(例:『サステナビリティ』『AI』『イベント』『エネルギー』『キャリア』など)が円環状に配置されたビジュアルマップである。円状の構造の中に多様な要素が集積していることから、対象とするテーマが単一ではなく、多層的・多分野的な観点から社会や個人の課題・未来像を網羅的に可視化しようとしている意図が読み取れる。個人面では経済的安定性や健康への直接的インパクトはやや限定的(0.68, 0.62)だが、『自己決定』『キャリア』『選択』といったワードが散見されることで、自立・自己決定権への肯定的な影響が期待される(0.70)。ストレス管理に関しても、多様な選択肢が明示されることで一定の緩和効果が見込める(0.64)。社会面においては、『SDGs』『サステナビリティ』『多様性』『双方性』と関するキーワードが多く含まれ、公平性や持続可能性、多様性が高いレベルで意識されている(0.73, 0.80, 0.79)。また、交通・インフラ、エネルギーといった基礎的課題も含まれているため、社会インフラ構築への影響も一定評価できる(0.77)。

政策提言としては、個人の多様なニーズや価値観・選択肢を尊重しつつ、社会全体の公平性と持続可能性を両立する仕組みの強化が急務と考えられる。具体的には、情報の可視化による自己決定権の支援、多様なキャリアパスを選択できる教育・就労環境の整備、そしてサステナビリティ指向のインフラ投資や、異分野連携を促進する仕組みの拡充が挙げられる。特筆すべきは、円環構造が示唆する『閉じた(ループする)』関係性の中で全体最適化・循環型社会の構築が意図されている点であり、今後は要素間の連動性分析や、実効的なインセンティブ設計が不可欠である。