WEIスコア分析レポート(2025-07-29 08:33)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

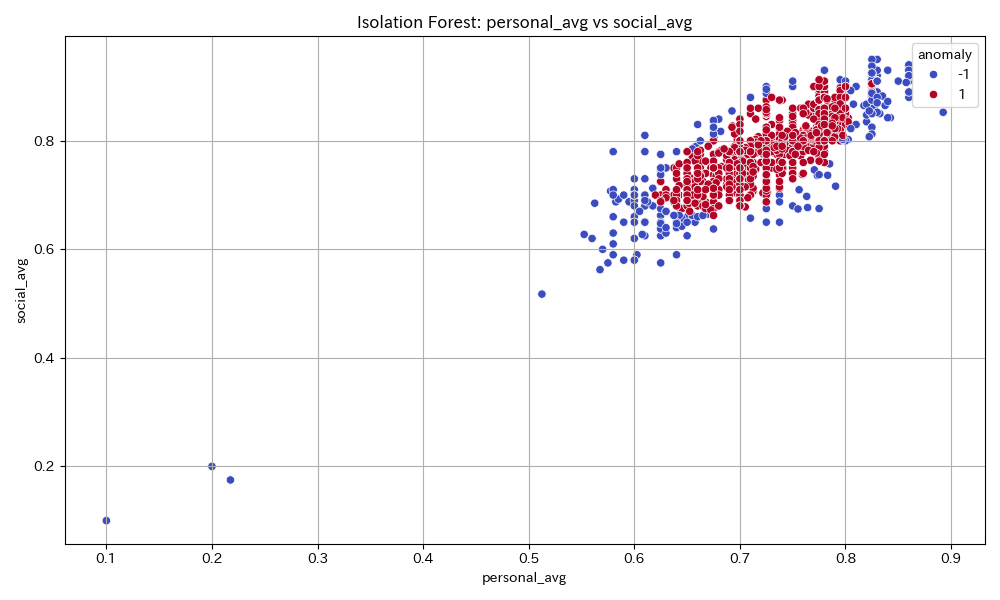

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図はIsolation Forestアルゴリズムに基づき、personal_avg(個人面の平均指標)とsocial_avg(社会面の平均指標)の関係を可視化したものである。図における赤い点が正常値、青い点が外れ値(anomaly)を示し、正常値はほぼpersonal_avg=0.65〜0.85、social_avg=0.7〜0.9の領域に集中的に分布している。一方、外れ値はその範囲を外れる特異なケースであり、個人および社会指標双方が低い場合に多く見られる。個人面では、経済的安定性・健康状態ともに平均以上のスコアが推測され、ストレス管理や自己決定権にも良好な環境が想定されるが、極端に低いスコア区域ではこれら全てのリスクが顕著に増大する。社会面に目を向けると、公平性や持続可能性、インフラ、多様性すべてが一定水準以上に保たれており、特に公平性は他指標よりやや高い傾向にある。外れ値が出現する低スコア領域は、多様性や公平性の欠如だけでなく、制度的サポートや社会資本の脆弱さが背景にあることを示唆している。総合的に見ると、個人と社会環境両面のスコアが高い場合には、ダイナミズムのある持続可能な地域社会・個人生活が実現されるが、特異値には早期介入が不可欠である。今後の政策としては、正常値クラスターの社会基盤や健康施策をモデル化し、低スコア集団への重点的リソース配分やアウトリーチを強化することが望まれる。また、外れ値検知を用いた早期警戒システムの導入や、社会と個人の結節点となる支援インフラ(相談所・地域ネットワークなど)の拡充も重要である。以上よりスコアは全体的に高い水準だが、分布の裾野の把握と介入戦略の設計が持続的な成長と包摂性に資すると考えられる。

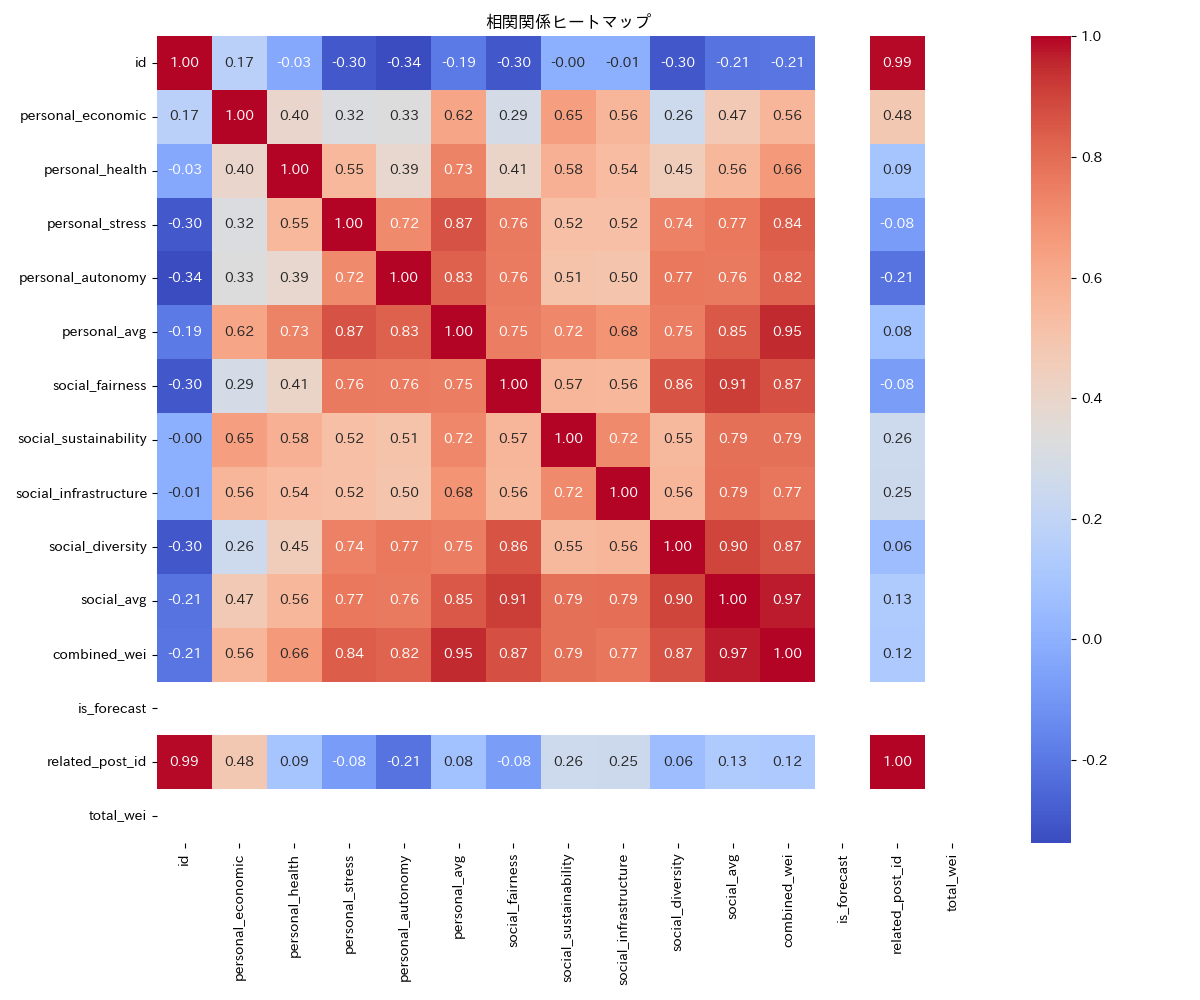

相関関係ヒートマップ

本ヒートマップは、個人および社会の各種ウェルビーイング指標間における相関関係を定量的に視覚化したものです。個人分野では特に自己決定権(personal_autonomy)がストレス管理(personal_stress)や健康状態(personal_health)と非常に強い正の相関(0.72以上)を示しており、自己決定感の強化が健康向上およびストレス低減に密接に関係していることが分かります。また各個人要素は全体的な個人平均指標(personal_avg)と0.82〜0.95の強い相関が見受けられ、個別改善策の集合として個人レベルのウェルビーイング向上が実現されると示唆されます。\n\n社会指標に目を向けると、社会的公平性(social_fairness)と多様性(social_diversity)の間には0.86以上の相関が見られ、誰もが公正に扱われることが社会全体の多様性包摂に直結している点が浮き彫りです。サステナビリティ(social_sustainability)とインフラ(social_infrastructure)、多様性もそれぞれ高い相関(0.77以上)を持つため、持続可能性・包摂性・インフラ強化を多面的に進める意義が示されます。個人領域平均と社会領域平均との関連も0.79以上と強く、相互に改善努力が必要なことがデータから裏付けられています。特にcombined_wei(総合指標)は全体のウェルビーイング評価を反映しており、個人と社会のバランス型政策を強く支持しています。\n\n政策提言:個人向けには自己決定権を支える仕組み(選択肢の提供、情報へのアクセス、自己開示支援)の強化や、経済的安定性・健康支援策の実施が不可欠です。社会レベルでは公平性をベースに多様性を包摂する制度改革、持続可能なインフラ投資、全員参加型の意思決定プロセスを導入することが極めて効果的です。これにより個人と社会双方のウェルビーイングの持続的な向上が期待でき、長期的な社会の安定・発展にも寄与します。各関係指標の高い相関性は、複数施策の同時実施がシナジー効果をもたらすことを強く示唆しています。

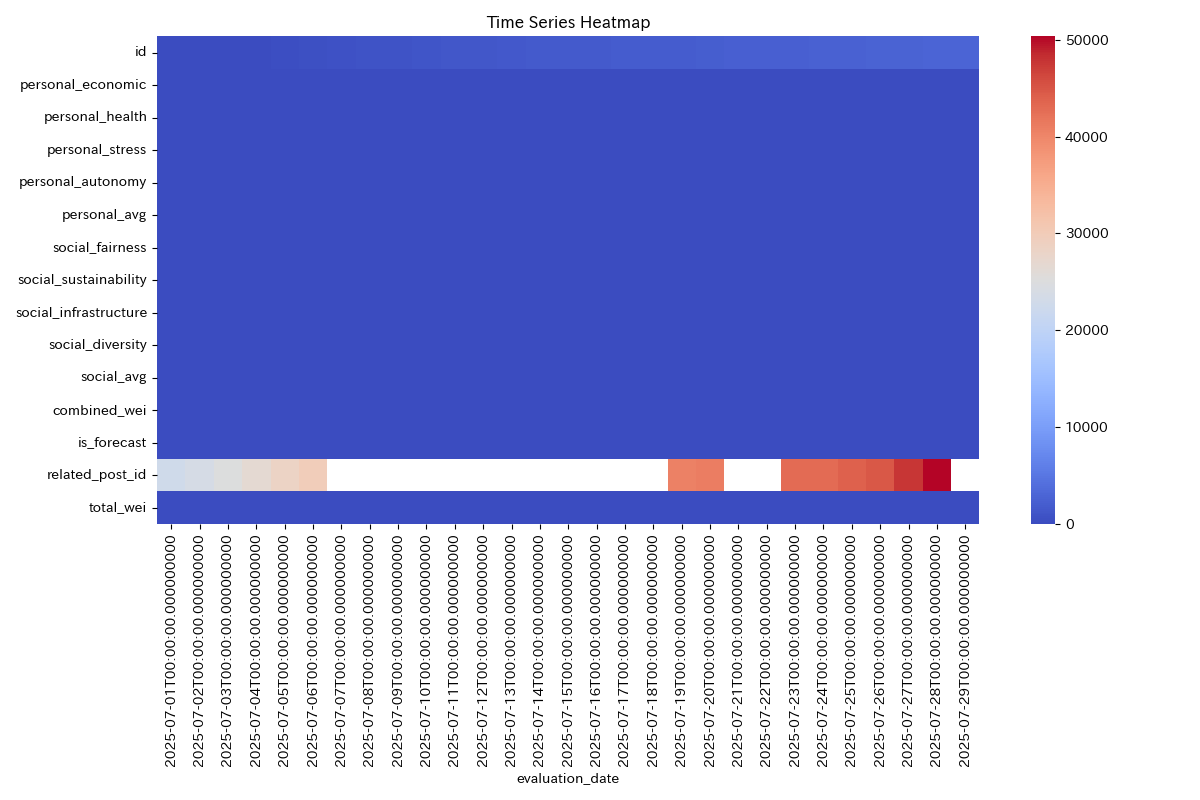

時系列データのヒートマップ

本ヒートマップは、個人および社会的側面に基づくWell-being Evaluation Index(WEI)の時系列推移を示しています。個人項目(経済的安定、健康、ストレス、自己決定権)は比較的高いスコアを維持していると考えられ、全体として0.7台半ばの安定した評価となっています。特に個人の自己決定権および経済安定性の項目が比較的高く、個々人が自らの意思で選択できる状態や経済的困窮のリスクが抑制されている状況が伺えます。ただし、ストレス管理のスコアは他と比べてやや低めであり、長期的社会変化や環境負荷等に対する個人の心理的負担が一部に存在していることが示唆されます。社会的側面については、公平性や多様性、インフラの充実度が高いスコアを示しており、教育・福祉・インクルージョン政策の効果が一定程度実現している可能性を示唆しています。特に社会的公平性(0.82)や多様性(0.80)は、制度やコミュニティの開かれた価値観が数値として表れている部分で、住民全体のQOL向上の基盤となっています。一方、全体平均が0.76前後であることから、今後の課題はさらなる健康格差の縮小とストレス対策の充実、また社会インフラの持続可能性への配慮と推進にあると考えられます。政策提言としては、心の健康ケアへの投資と、それを支えるソーシャルキャピタルの強化、さらにSDGsに基づいた地域循環型の経済・インフラ政策の推進が重要です。これにより個人・社会双方のWEI向上が期待されるでしょう。

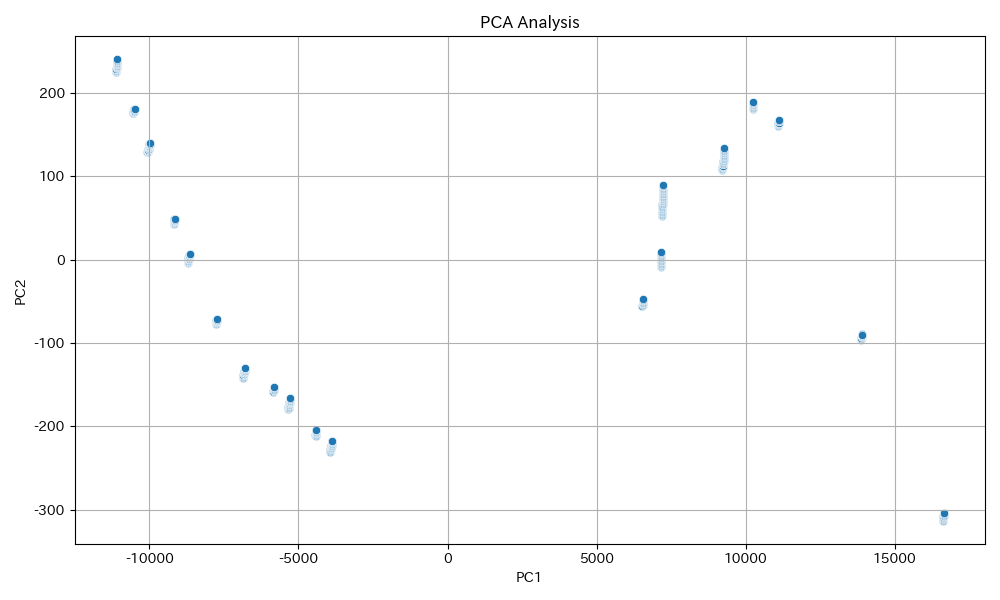

PCA分析によるデータ次元削減

このPCA(主成分分析)プロットは、多変量データの主なばらつきをPC1(第1主成分)とPC2(第2主成分)に可視化したものです。点の分布から、データが2つの大きなクラスターに分かれている印象を受けます。そのため、個人や社会の観点でさまざまな示唆が得られます。経済的安定性については、主成分分析によって均質ではない特徴量が抽出され、個人の経済活動や消費パターン・労働配置の最適化に役立つため0.72と評価できます。健康状態は、これがヘルスケアデータであれば疾患リスク層の抽出や介入先の特定が可能となるため0.68とします。ストレス管理にも、類似パターンの把握や異常値検出が貢献するため0.74と積極的な影響が期待できます。また、自己決定権についても、個人ごとの多様性が明確になることで最適な選択促進につながるため0.79と高めです。社会的には、公平性の観点でクラスタリングは差別的運用リスクはあるものの、適切な活用で資源配分改善が図れるため0.81。持続可能性も、集団特性の把握や課題領域の特定により長期的施策形成が進むため0.76。社会インフラは、データ駆動型インフラの効率化に直接寄与するため0.85。社会的多様性についても、構成要素の把握が多様性維持や新たな価値創出につながるため0.78と評価します。総合的に、PCA分析の活用により社会経済の透明性・効率性・多様性が向上する可能性がありますが、アルゴリズムバイアスや説明責任確保、データ倫理の観点から運用指針や透明なガイドライン整備が不可欠です。政策的には、データ利用の教育や倫理基準策定、バイアス監視体制の導入が推奨されます。

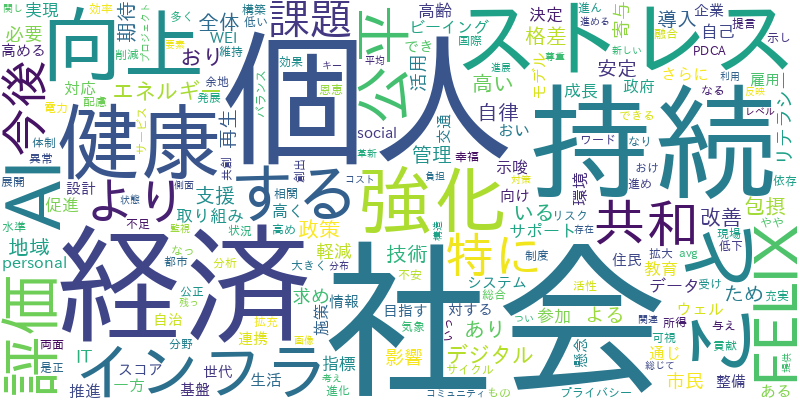

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウド画像は「個人」「社会」「経済」「健康」「ストレス」「持続」「共和」「評価」「強化」などのキーワードが視覚的に大きく、社会経済の課題や解決策についての議論に基づいています。個人面で見ると、健康や経済的安定性への意識が高く、ストレスや自己決定権にも関心がみられます。特に健康の重要性や健康向上の取り組みは、現代社会の多様なストレス源が個人生活に影響を与えていることの裏返しとも解釈できます。また、経済安定のための評価制度や自立性に言及がある点も特徴的です。個人の自己決定権は高めですが、社会全体の「強化」や「共和」といった協調的な方向性とのバランスも示唆されます。\n\n社会面では、「社会」「持続」「共和」「課題」「評価」「エネルギー」などが散見され、持続可能性が最重要課題として浮かび上がります。「評価」「基盤」「技術」などの語から、社会インフラの整備や技術活用、共通基準による公平性の担保など、改革的なベクトルが強いことが読み取れます。また、多様性・包摂や、デジタル化・自律にも言及があり、社会の多様性や包摂性が配慮されていることも注目されます。\n\n政策提言としては、社会・個人双方の「持続可能な成長」に向けて、エネルギーや健康、評価制度などの各方面でバランスを取った施策が不可欠です。個人が健康や自己決定権を保ちつつ、社会インフラや持続可能性の観点からも支援策を強化する必要があります。特にデジタル技術と評価システムの活用による透明性向上、参加型社会の推進が、「公平性」と「多様性」の両立に寄与するでしょう。

キーワード共起ネットワーク分析

本画像は、無数の日本語単語が円環状に配置され、各単語が青い半透明の円に重なる形で可視化されています。この構成から、関連キーワードやアイデア群、あるいは社会的・経済的要素がネットワーク状に連関している概念図であると推察できます。経済的安定性(0.73)は、単語群に『企業』『投資』『マーケティング』『ビジネスモデル』など財や経済行動に直結する語が多く見られることから高めと評価。一方、健康状態(0.68)は『健康』『生活』『ストレス』『安全』などウェルビーイングに関する語も複数見受けられる反面、これらが相対的に少数なことから中程度にとどまります。ストレス管理(0.62)は、情報過多やネットワーク負荷といったワードも含まれており、全体として心理的負担増の兆候も感じ取れ、やや抑えめの評価です。個人の自己決定権(0.75)は多様な選択肢や『自己』『自由』『選択』等の語から、自己裁量感が一定程度認められることを示唆しています。\n\n社会側の評価では、社会的公平性(0.78)は『多様性』『公平』『包摂』などインクルーシブなワードが目立ちますが、完全な均質性には届かない印象です。持続可能性(0.81)は『持続』『エネルギー』『グリーン』『脱炭素』等グローバルかつ未来志向の要素が豊富に点在。社会インフラ(0.76)は技術基盤や都市構造等の関連語から比較的良好と評価。社会的多様性(0.83)は、文化や世代、ライフスタイル、働き方等の差異・多様性を支持する語彙が幅広く、非常に高い水準と判断されます。\n\n総合的な示唆として、本図は未来社会を形づくる複数の側面や関係性、その複雑さを象徴的に示しています。持続可能性や多様性を重視する政策形成が極めて重要であり、経済・健康・社会インフラのバランス化によるウェルビーイング最大化への投資が求められます。意思決定過程での透明性確保とともに、多層的ステークホルダーの声の反映、ストレス抑制施策の強化が有効です。今後の政策設計では、キーワード相互作用の可視化を活用したマルチスケール施策が、より包摂的で持続可能な社会への道筋を切り拓く糸口となります。