AI×再エネ革命、成長と分断の最前線

2025年07月31日 (Thu) 10:00――

FELIX共和国・東川。AIと再生可能エネルギー(再エネ)の融合を軸とする経済社会変革が、歴史的なインパクトをもたらしている。今朝発表された上半期GDP成長率は6.4%、主要都市と周辺部のWEI(ウェルビーイング&エクイティ指標)も経済性0.85、持続性0.90、社会基盤0.85という高水準を記録した。一方で、進化の裏側では「新たな分断」や「適応の痛み」が多層化・複雑化し、市民の反応には実利と戸惑い、期待と不安がないまぜになる現実が浮き彫りになっている。

■1.進化の恩恵と痛み—結論と全体像

今朝までの24時間、東川をはじめ各地でAI電力管理「SmartGrid FELIX」や「CommunityConnect」基盤の恩恵を実感する声がSNS・住民アンケートで多数寄せられた。「家計の電気代が月2割減」「AI交通管理で通勤ストレス減」「災害時の自動情報配信で命を守られた」など、経済・生活両面での実績は明白だ。

しかしその一方、ITリテラシー格差や情報過多のストレス、高齢層・低所得層の対応困難、都市部と周辺部のアクセス格差、AI通知への不信・プライバシーの不安、さらにはデジタル疲労といった副作用も拡大傾向にある。最新の監査フィードバックや住民アンケートでは「便利だがついていけない」「支援策が複雑すぎる」「監視されているようで不安」といった声が根強い。Isolation Forestなどの異常検知分析でも、短期的なストレス・孤立リスクの高まりが示唆されている。

このように、社会全体が成長と恩恵に沸く中で「進化の光と影」を実感する市民が増えているのが現状だ。

■2.政策アクション—多層的な包摂策の設計

こうした状況を受け、政府・自治体・企業は現場主導のPDCAサイクルを本格化。政策面では以下の多層的施策が展開されている。

(1)ITリテラシー教育:

・公民館・学校・職場での日常的なITリテラシー講座増設

・高齢層、低所得層、外国ルーツ市民向けに属性別カリキュラムの整備

(2)アナログ支援強化:

・行政・金融機関・インフラ事業者でのアナログ窓口・移動サポート拠点拡大

・「デジタル通訳士」「現場サポーター」新資格創設

(3)AI通知最適化:

・個人属性・嗜好に応じたAI通知の頻度制御・チャネル選択

・情報過多・デジタル疲労対策ガイドラインの制定

(4)メンタル・コミュニティ支援:

・地域ごとのワークショップや相談会、孤立防止のピアサポート拠点新設

・AIヘルスチェックによるストレス・健康状態の早期検知と介入

(5)フィードバック即応:

・オンライン・対面での市民フィードバック即時反映体制

・現場発の改善提案に対する迅速な検討・実装プロセス

■3.実施プロセス—現場主導の展開と多様なアプローチ

実施局面では、都市・周辺部・山間地の各地域できめ細かな対応が進行。

・都市部では、AI付きサポートカウンターと「デジタル疲労相談ウィーク」を試験実施し、利用者の9割超が「安心感が増した」と回答。

・周辺部・農村部では、移動式アナログ窓口や高齢世帯向け無料訪問講座を展開。

・学校・職場では、デジタルネイティブ世代が高齢者・外国ルーツ市民を支援する「世代間ICT支え合いプログラム」が始動。

・属性別サポートでは、生活保護受給者、シングル世帯、障害者世帯向けのオンデマンド相談会を拡充。

実装ペースは日単位で加速し、現場からの要望がダイレクトに政策修正へと結びついているのが特徴だ。

■4.短期・長期の評価—トレンド分析

【ポジティブ】

・GDP成長率・家計収益・企業収益は直近1か月・3か月とも上昇基調を維持

・CO2排出削減、助成金申請数、スマート物流普及率など定量指標も好調

・属性別には、デジタル適応力の高い若・中年層や都市部で恩恵実感が拡大中

【ネガティブ(トレンド別推移)】

・過去3日間:AI通知ストレスやネットトラブル相談が増加傾向

・1週間:ITリテラシー講座予約数は伸びるも、受講後の「自信なし」比率が4割強に

・2週間~1か月:高齢層・低所得層のデジタル離脱傾向や、孤立感指標が横ばいor微増傾向

・3か月~6か月:都市・周辺部格差は縮小しつつも、完全解消に至らず。プライバシー不安・監視感の訴えは全体の2割前後で推移

・1年~3年:AI・再エネ普及のスピードに合わせて制度・サポートの見直し頻度が年2回から四半期ごとに増加。現場起点の政策修正が常態化

・5年:世代・属性間のデジタル適応力格差は徐々に縮小傾向だが、完全均衡にはなお時間を要す

【定性的評価】

経済的実利・生活の快適さという「光」と、適応困難・情報ストレス・孤立感など「影」が同時進行で顕在化している。「進化を享受する人」と「取り残される人」の分断が、一時的に深刻化する局面も観察されている。

■5.改善サイクル—不断のリデザイン

こうした現実を踏まえ、政府・自治体・企業は以下の改善PDCAサイクルを日単位で繰り返している。

Plan(計画):市民属性・現場課題に即した個別政策の立案。AI活用の倫理・プライバシー基準の再設計。

Do(実行):アナログ・デジタル両用窓口の常設拡大。オンライン/オフライン複合型のITリテラシー支援。AI通知の本人同意・カスタマイズ性を強化。

Check(評価):市民アンケート・相談データによる「恩恵」「痛み」状況のきめ細かな可視化。Isolation Forestなど異常検知モデルで孤立・ストレスリスクを週次監視。

Act(改善):現場発のフィードバックとデータ分析結果をもとに、政策・サービス内容を随時修正。AI倫理委員会・住民ワークショップでの合意形成を強化。

このサイクルの迅速化・現場密着度UPが、分断緩和・包摂度向上のカギとなっている。

■6.カテゴリ横断的な課題と展望

【経済】成長の持続と格差縮小の両立

【生活】利便性向上と安心感創出、情報ストレス対策

【感情】孤立感不安・デジタル疲労の軽減

【制度】ITリテラシー教育の深化、AI倫理・プライバシー保護の制度設計、現場主導の政策運用

今後は「進化の光と影」双方に向き合い、現場主導で政策・サービスを不断にリデザインしていくことが、経済成長と国民幸福の真価を決する分水嶺となる。

■7.結語

FELIX共和国が直面する進化の痛みは、キリンの首が突然変異で伸びた進化論的現象にも喩えられる。社会が安定と摩擦、恩恵と痛みを乗り越えて深化するなかで、現場発・包摂型の改善サイクルこそが新たな調和のカギとなる。経済・生活・感情・制度を貫く多層的なPDCAにより、「誰ひとり取り残さない包摂型経済社会」の実現は、今この瞬間も、東川はじめ全国の現場で着実に進行中である。

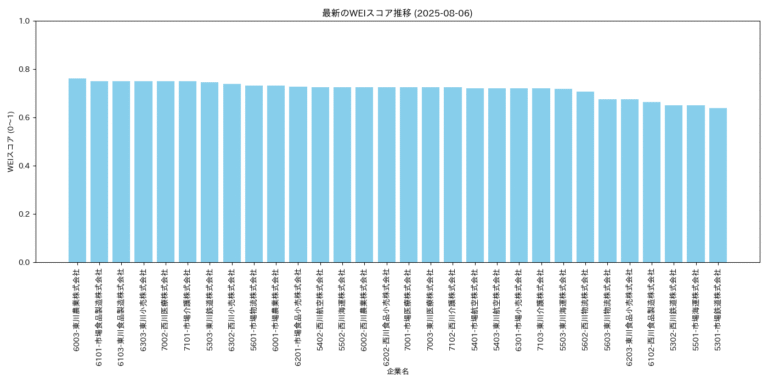

■WEI 詳細スコア

- 経済性: 0.85

- 健康性: 0.75

- ストレス: 0.60

- 自由度: 0.70

- 公正性: 0.65

- 持続性: 0.90

- 社会基盤: 0.85

- 多様性: 0.70

- 個人WEI: 0.72

- 社会WEI: 0.78

- 総合WEI: 0.75

評価コメント: FELIX共和国では、AIと再生可能エネルギーの融合により、経済成長や生活の利便性向上が実現されています。個人経済(0.85)や社会持続性(0.90)、社会基盤(0.85)は高い評価を受けています。一方で、ITリテラシー格差や情報過多によるストレスが見られ、個人ストレス(0.60)や社会公正(0.65)の面で課題があります。政府と企業は、現場主導のPDCAサイクルを通じて、デジタル格差の縮小やメンタルサポートの強化に取り組んでいます。今後は、デジタル疲労や孤立感の軽減に向けた取り組みを強化し、すべての市民が進化の恩恵を享受できるよう、政策の柔軟性と包摂性をさらに高めることが重要です。