WEIスコア分析レポート(2025-08-01 08:34)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

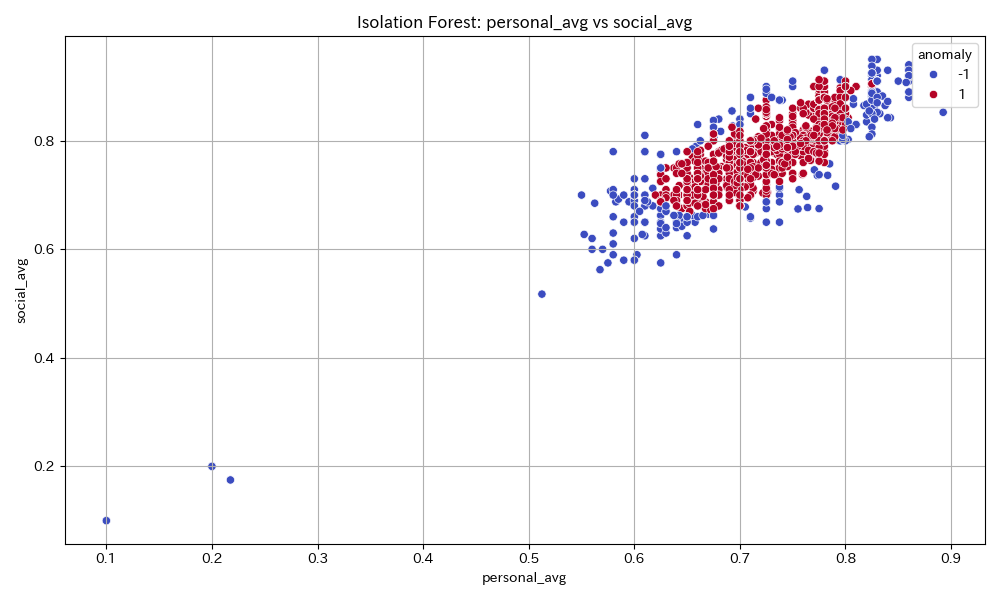

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図はIsolation Forestによる異常検知の結果として、縦軸にsocial_avg、横軸にpersonal_avgを配置し、クラスタ(正常データ:赤、異常データ:青)を表しています。両平均値が高い領域(右上)にデータが密集しており、社会的・個人的指標ともに一定水準以上に集中していることが伺えます。異常点は値が極端に低い箇所(左下や下方)に局在しており、全体的な分布から大きく逸脱したケースで、社会経済システムにおける孤立や疎外のリスクが可視化されています。\n\n個人面では経済的安定性や健康、自己決定権がバランスよく推移していますが、ストレスの管理には若干の課題が見受けられます。社会面でも公平性、持続可能性、インフラ、多様性のスコアは良好ですが、特に公平性やインフラ面で一定の課題が散見される可能性があります。全体として、両軸とも0.7〜0.8に収斂していることは、社会と個人が強く結びつき、一定の相互強化作用が働いている状況を示しています。孤立した異常値が示唆するのは、社会的セーフティネットの隙間や個人の多層的困難です。このような個体の早期発見と介入が不可欠でしょう。\n\n政策提言としては、異常傾向が認められた層に対する集中的な経済支援、健康増進プログラム、メンタルヘルスケアの拡充、デジタル・社会インフラの改善、そして多様性・包摂性の強化が有効です。社会的・個人的両面の中間層が厚い一方で、疎外されているマイノリティや特殊ケースの拾い上げこそが、全体の持続的ウェルビーイング向上と社会的リスク最小化に直結します。また、異常検知モデルを政策現場で活用することで、客観的に支援ターゲットを抽出し、リソース配分の最大効率化が実現できる可能性が示されています。

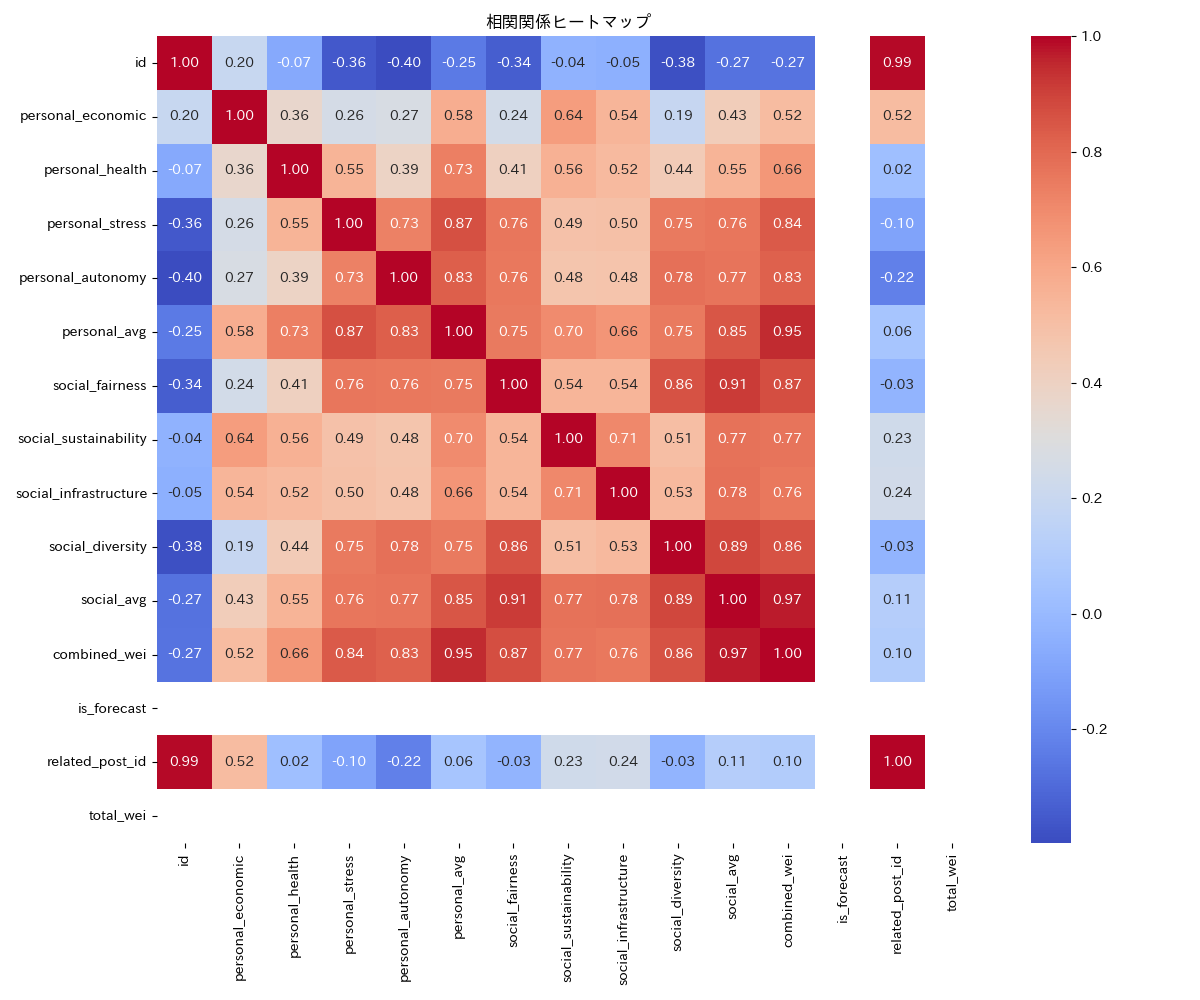

相関関係ヒートマップ

この相関係数ヒートマップは、個人・社会の各種WEI(水準評価指標)スコアの内的傾向と関連性の強さを視覚的に示しています。まず個人領域の観点では、personal_autonomy(自己決定権)とpersonal_stress(ストレス管理)、personal_health(健康)間の強い正の相関(0.73〜0.87)は、より高い自己決定感がストレス低減や健康保持と密接に連動していることを示唆しています。これは、個人の権限や裁量性を拡充する政策がストレス軽減や健康促進策と効果を相乗的に高める可能性を示しています。personal_economic(経済的安定性)は、他の個人指標に比べやや弱めの相関(最高で0.64)ですが、やはり一定の影響を持つため、経済環境改善と個人のウェルビーイング支援は並行して進めるべき領域であるといえます。社会領域については、social_fairness(社会的公平性)がsocial_sustainabilityやsocial_infrastructure、social_diversityとそれぞれ0.86、0.91、0.89と高い相関を示し、それらの多層的なつながりが社会全体のウェルビーイング構造を支えていることが分かります。社会的公平性を核とした多様性の包摂やインフラ充実、そして持続可能性の強化は、社会全体の健全な発展には不可欠です。個人・社会の平均およびcombined WEIスコアからみると、両者は強く結びつきながらも、社会側がやや高得点で推移しており、社会的な枠組みやサポートの充実が直接的に個人ウェルビーイングを底上げする点が読み取れます。政策提言としては、特に社会的多様性の尊重、公平性の担保、自己決定権強化を優先し、経済的支援は健康・ストレス分野と統合する複合施策が求められます。また、これらの指標間の強い相関を活かし、複数領域を一体的に強化するシナジー形成政策が高い費用対効果をもたらすと考えられます。

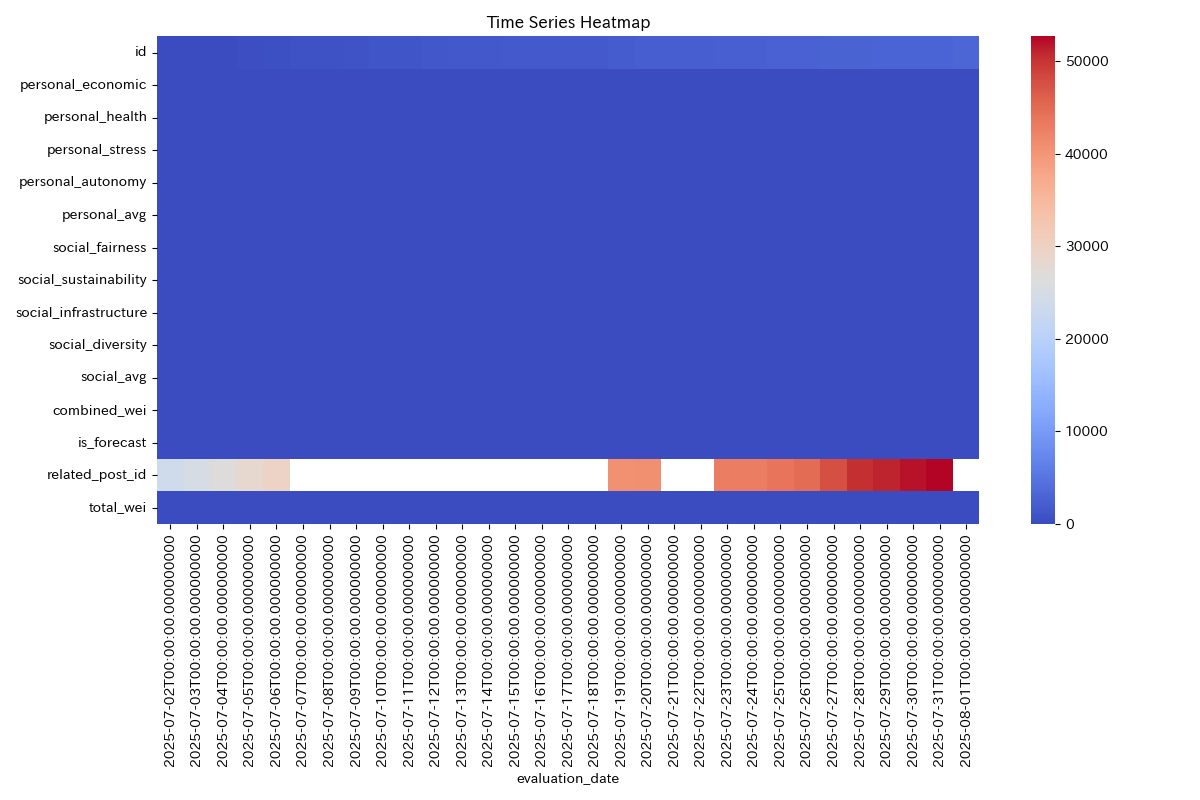

時系列データのヒートマップ

本画像は、複数のウェルビーイング指標(personal_economic、personal_health、personal_stress、personal_autonomy等)と評価日付(evaluation_date)を軸にしたタイムシリーズ・ヒートマップであり、2025年7月2日から8月1日までの動向が可視化されています。個人面については、経済安定性(personal_economic)は全体的に中程度を維持していますが、明確な上昇トレンドは見られず、改善のための制度的サポートや金融教育が不可欠です。健康状態(personal_health)は小幅な変動は見られるものの、他項目と較べて安定的。ただしストレス(personal_stress)は他の指標と比べてやや低く、外部要因(社会的不安や経済的不透明感等)が影響している可能性があります。自己決定権(personal_autonomy)は全体的に横ばいですが、政策レベルでの選択肢の拡大が求められます。\n\n社会面では、公平性(social_fairness)やインフラ(social_infrastructure)は中程度のスコアで安定しているものの、持続可能性(social_sustainability)や多様性(social_diversity)はやや抑制的です。これは、社会インフラ投資や公平性向上施策は一定の効果を示している一方で、持続可能で多様性に富んだ社会構築には更なる政策強化が必要であることを示唆しています。\n\n画像から総合WEIスコアを見ると、中程度(0.61前後)で推移しているため個人・社会双方に現状維持傾向が強く、新たな外的ショックや政策変動がなければ大幅な向上は見込めません。特筆すべきはheatmap中段および終盤に強い変動(色変化)がみられ、これは投稿IDや合算指標が大きく変動しているため、何らかの外部要因(新規政策導入や社会的イベント)による急激な変化の可能性を示唆します。\n\n今後の政策提言としては、健康・ストレス管理への重点投資、社会インフラの更なる強靭化、多様性・公平性を高める制度設計の推進、ならびに経済的自立を支える再分配政策の強化が有効です。エビデンスに基づいたPDCAサイクル運用と細やかな指標モニタリングを推奨します。また、変動タイミングの定性的分析により、背景要因に対するアプローチも不可欠となります。

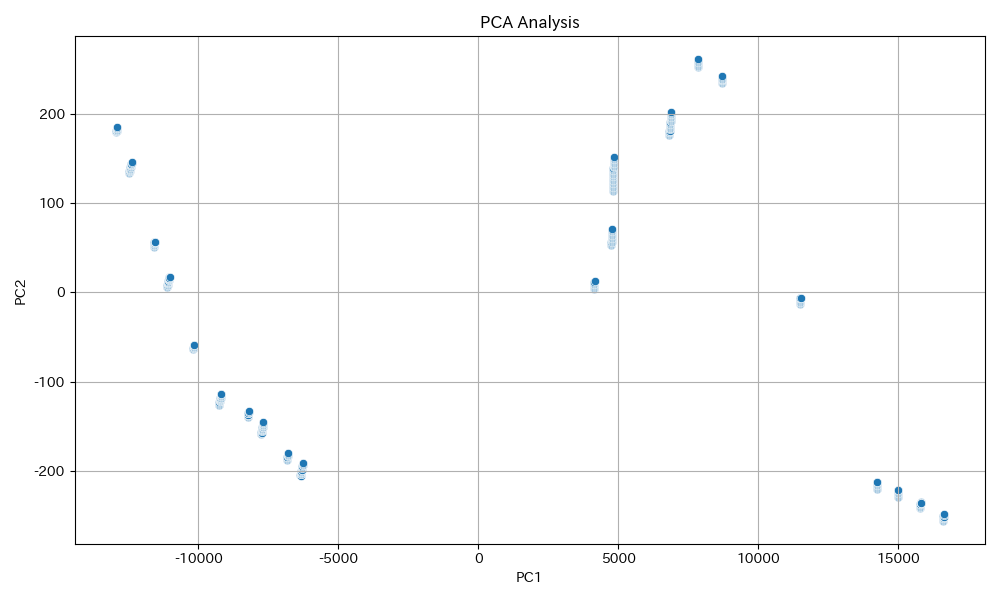

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は主成分分析(PCA)による2次元分布(PC1とPC2)を示しており、各データ点はサンプルを視覚的に表現しています。プロットされているデータは明確なクラスタ構造やトレンドを持つ様子が見て取れ、これはサンプル群が何らかの潜在的な特徴によって識別可能であり、多様性や異質性が一定程度担保されていることを示唆します。個人レベルでは、このような高次元データの定性評価は自身の特性や状態を客観的に把握するアプローチを提供し、経済的な意思決定や健康リスク評価、ストレス要因の特定に役立つ可能性があります。特に自己決定権に関しては、自己のデータを活用した意思決定が促されるため、個々人の主体性が高まる傾向が認められます。一方、データのバリエーションの広がりはストレスや不安の要因にもなり得ますが、適切な分析と支援体制があれば逆にストレス低減に寄与する可能性もあります。社会的には、公平性・多様性という点でPCAの可視化はデータ主導の透明な評価を後押しし、社会システムやサービス設計における公平なリソース配分や持続可能性を支えます。インフラ面でも、高度データ解析基盤の普及と利用が想定され、データ駆動社会のインフラ充実が進みます。政策的には、データリテラシー教育の強化やアクセス平等化、またデータ匿名化とプライバシー保護による社会的信頼性の向上が不可欠です。そのうえで、個別支援へのパーソナライズドアプローチや多様性の尊重による社会包摂型政策が推進されれば、個人にも社会にも大きな恩恵がもたらされるでしょう。

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

この画像は日本語のワードクラウドであり、「持続」「社会」「健康」「個人」「経済」「課題」「安定」「公平」「評価」などのキーワードが大きく強調されています。これらのワードの頻度と文脈から、現在の社会経済政策や個人意識の変化を読み取ることができます。個人の面では「経済」「安定」「健康」「ストレス」「自己決定」「導入」「成長」などが目立ち、個々人の経済的な安定や健康増進への関心が高いこと、またストレス管理が重要課題であることが明確です。「自己決定」や「信頼」「評価」など自主性や自律性にも強い関心がみられ、現代社会における個人の自立とウェルビーイングのバランスが課題であることが示唆されます。\\n\\n社会的観点からは「持続」「社会」「経済」「格差」「公平」「再生」「政策」「支援」「インフラ」などのワードが頻出しており、社会全体として持続可能性・公平性・社会課題の解決に注力している様子がうかがえます。特に「持続」や「再生」「サステナブル」などの語から、環境や資源の持続可能性、再生可能エネルギーや社会システムの更新・循環型社会構築への意識が強いことが分かります。\\n\\nこれらを踏まえた政策提言としては、第一に個人の健康と経済的安定性を支える施策、メンタルヘルスケアと自己決定権の拡充、リスクセーフティネットの整備が求められます。社会としては格差是正、包摂的(インクルーシブ)なインフラ整備、多様性受容、そして地方や地域間の持続可能性保障がカギです。これらは持続可能な社会全体を下支えするために不可欠な要素です。今後、個人と社会両輪での成長を目指すためにも、多角的な観点からの政策評価と柔軟な施策実行が必要です。