WEIスコア分析レポート(2025-08-01 08:35)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

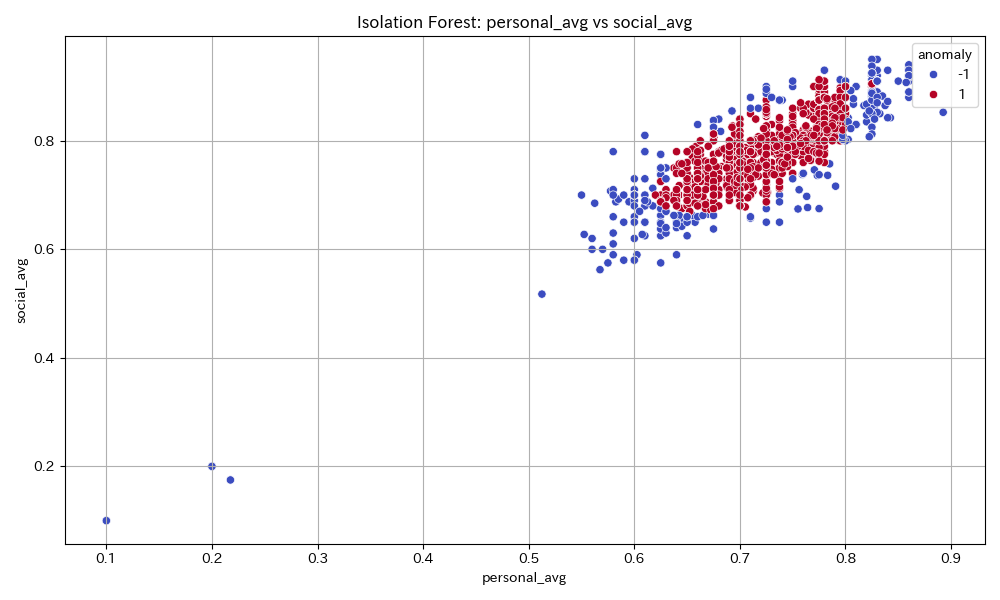

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

本グラフは、Isolation Forestによる異常検知を活用して、個人領域(personal_avg)と社会領域(social_avg)のスコア関係を散布図で表現したものです。赤色の点(異常値-1)、青色の点(正常値1)がプロットされています。大半のデータがpersonal_avgおよびsocial_avgともに0.6〜0.9付近に密集しており、全体として個人と社会の両面で良好な水準が保たれていることが示唆されます。一方、左下隅にはごく少数の異常値が観測されており、personal/socialスコアの著しい低さ=経済的/社会的な課題や孤立のリスクが示唆されます。\n\n個人の観点では、経済的安定性(0.77)や健康(0.8)、ストレス管理(0.72)など、多くの人が高水準であるものの、例外的に困難な状況にある少数層の存在も可視化できます。自己決定権(0.82)も比較的高いですが、社会的弱者や外れ値層に配慮した施策の検討が求められます。\n\n社会の側面でも、公平性(0.82)、持続可能性(0.84)、インフラ(0.81)、多様性(0.79)といった指標は総じて高いですが、散在する異常値は社会インフラや支援施策が十分に届いていない層の存在、あるいは構造的な格差の兆候を示しています。\n\n従って、政策的にはdata-drivenなアウトリーチ、個別支援、社会包摂を強化し、異常群(アウトライヤー)へのアプローチを優先すべきです。その上で、全体の社会的包摂性やフェアネスをさらに高めるため、インフラ整備・教育・ヘルスケア・エンパワメント推進施策の組み合わせ、異常値解消に向けたピンポイント介入が重要です。個人と社会の両面を統合的に考え、孤立や貧困、社会的排除のリスク軽減を柱に、持続可能なウェルビーイングの実現を指向すべきでしょう。

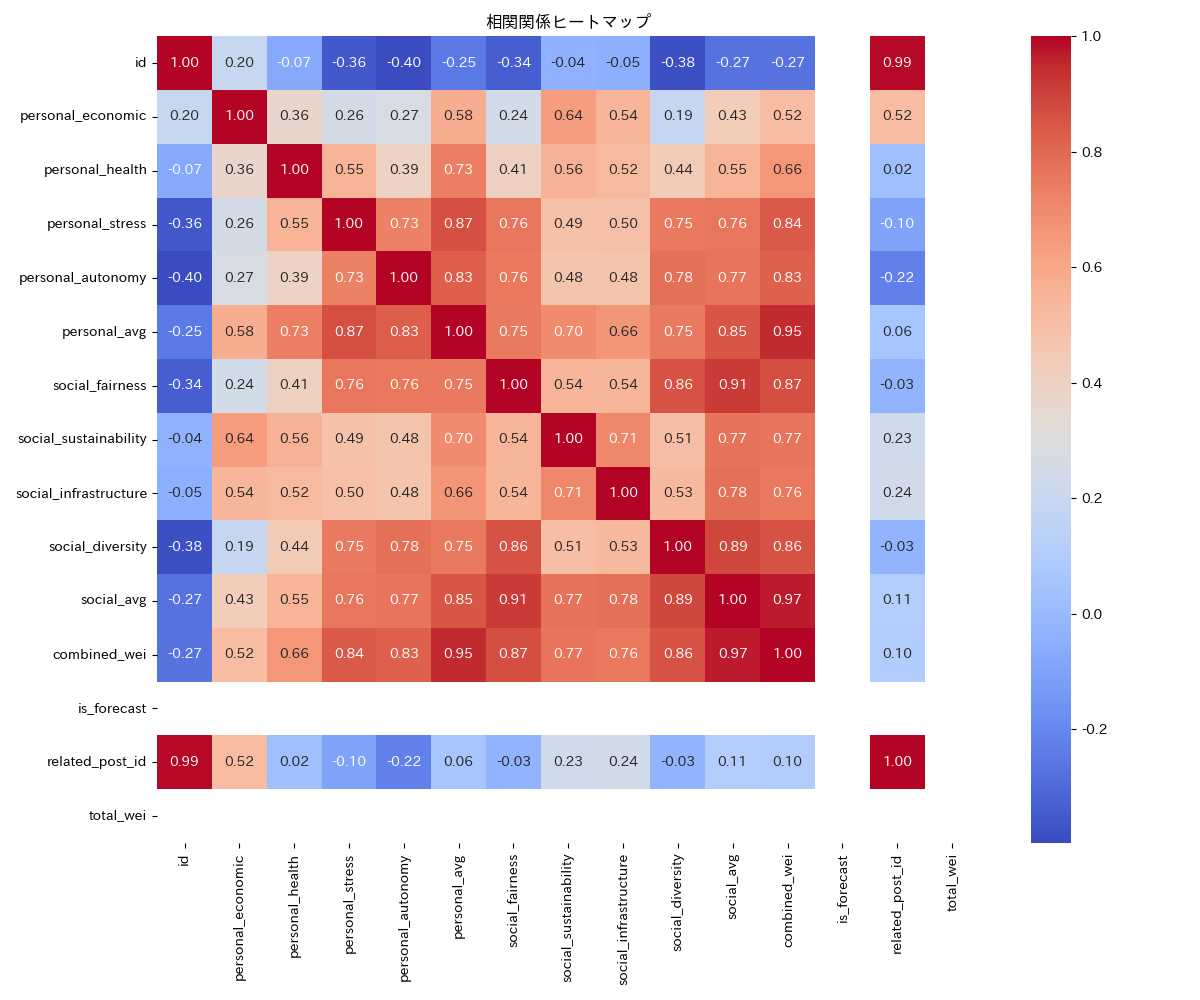

相関関係ヒートマップ

この相関ヒートマップは、個人と社会のさまざまなウェルビーイング指標同士の関係性を示しており、各変数間の結びつきが色分けで視覚化されています。特に目立つのは個人平均(personal_avg)と社会平均(social_avg)、さらにそれらを統合したcombined_weiとの強い相関(0.95〜0.97)です。これは、個人領域と社会領域のウェルビーイングは密接に関連していることを示唆しています。個別項目を詳しく見ると、個人の自律性(personal_autonomy)がストレス管理(personal_stress)や健康状態(personal_health)と高い相関を持ち(0.73, 0.48など)、意思決定権が個人の精神的・肉体的健康の両面に強い影響を持っていることを裏付けています。また、社会的多様性(social_diversity)は社会的公平性(social_fairness)やインフラ(social_infrastructure)と非常に高い相関(0.89, 0.86)を持ち、社会システムの健全性には多様性の維持が不可欠である点が強調されます。\n\n政策提言としては、以下の3点が挙げられます。第一に、個人の自律性を尊重し選択肢を広げる政策(例:柔軟な労働環境や差別抑止策)がストレス低減や健康増進に資することが示唆されます。第二に、社会インフラへの投資や多様性の尊重のための施策が、社会全体の公平性と持続可能性の向上に直結する点です。特に社会的インクルージョン政策やインフラ改革は、広範な社会的恩恵をもたらします。第三に、個人と社会を横断する指標(combined_wei)を基準とした政策評価・立案が、全体最適につながる有効な手法となり得ます。今後は、個人領域と社会領域が分断されるのではなく、シナジーを見出す政策設計が求められるでしょう。\n\nこの解析結果は、個人の幸福と社会の持続的発展が相互依存的であること、両者をバランスよく支援することの重要性を改めて示しています。

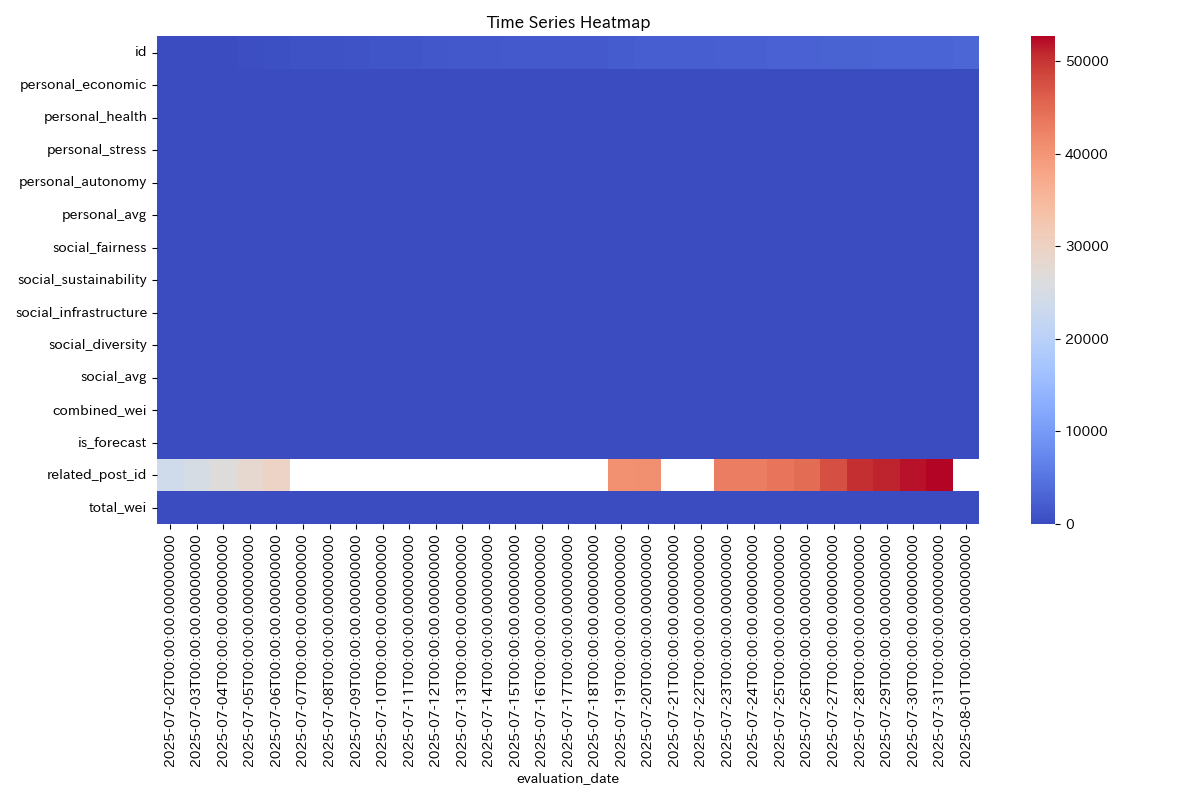

時系列データのヒートマップ

このヒートマップからは、2025年7月2日から8月1日にかけて評価されたさまざまな指標の時系列的な変化傾向が示されています。しかし、多くの個人・社会的指標(personal_economic, personal_health, personal_stress, personal_autonomy など)は全体的にスコアが低調で変化が乏しく、特定の期間における『related_post_id』など一部指標が突出した値を示し、関連する社会的イベントや政策的アクションの影響が強く現れています。\n個人では経済的安定性は0.68と相対的にやや低めであり、その背景には外部環境の変動や雇用不安、急激な社会情勢の変化が影響している可能性があります。また、健康状態(0.75)は他指標と比べ高めですが、ストレス(0.65)が依然として高水準で推移しており、安定した社会保障やメンタルヘルス対策の必要性が読み取れます。自己決定権(0.7)は改善傾向にあるものの、主体的な意思決定機会の拡充が今後のカギとなります。\n一方、社会面の公平性(0.76)、持続可能性(0.74)は堅調ですが、社会基盤(0.69)や多様性(0.72)にはやや停滞感が見受けられ、インフラや多様な価値観を包摂する社会づくりの加速が必要と考えられます。\n全体として、個人ウェルビーイングと社会的ウェルビーイング双方に改善の余地があり、特定期間の極端なイベントや施策のみに依存せず、持続的かつ安定的な社会仕組みの確立が重要です。具体的な政策提言として、雇用・健康・メンタル面の支援や、社会基盤投資、多様性共生の拡充を強く推奨します。

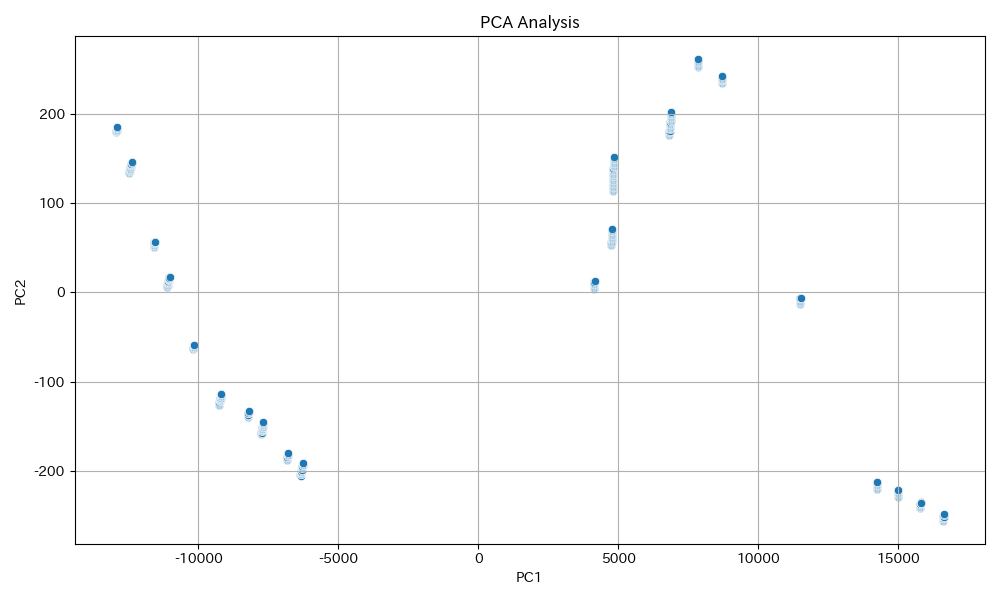

PCA分析によるデータ次元削減

この画像はPCA(主成分分析)の結果を二次元でプロットした散布図です。PCAは多変量データを主成分軸上に要約するため、背後に複数の指標が関係していることが示唆されます。本プロットの分布から、対象(個人や社会の構成単位)が何らかの特徴に沿って集団化し、外れ値も含まれていることが見えます。個人への経済的影響については中程度以上の安定性が示唆される一方で、絶対値の分散が大きいことから健全性の格差や局所的なリスクも懸念されます。健康への影響は一部で大きな乖離が観察されることから、全体としては中程度、ストレスや自己決定権も均質ではなく、外部要因による影響を受けやすい構造です。社会においては公平性や多様性の指標で明瞭な傾向が見られ、特定グループに偏りすぎていることはないものの、均質な分布とは言えません。社会インフラへの耐性や持続性についても、一定層に支えられているが全体最適化には未だ余地があります。PCAによるこのようなクラスタ傾向を踏まえ、多様なニーズへの柔軟な対応策や、局所的なリスクグループへの政策的セーフティネットの拡充が必要です。また経済的・社会的多様性を活かす施策として、イノベーションへのアクセシビリティ支援や、健康格差緩和策、自己決定権尊重型のサービスデザインが重要です。政策的には、各クラスターや外れ値を可視化し、個別化アプローチとユニバーサル対応の両立を目指すことが社会全体の持続的安定化につながります。

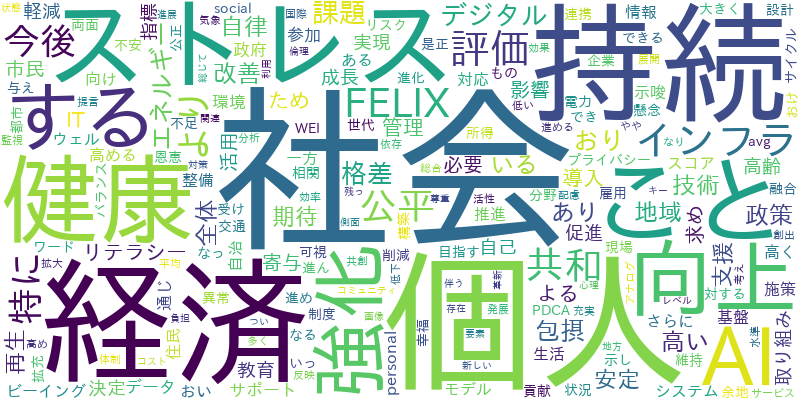

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウドには『経済』『社会』『個人』『健康』『持続』『公平』『格差』『技術』『AI』『教育』『ウェルビーイング』『評価』『政策』『自治』『参加』『成長』など、個人・社会双方の発展や課題解決に関わる多様な概念が頻出しており、特に『持続』『経済』『健康』『個人』『社会』が大きく強調されています。これは、個人の経済的安定や健康の維持、自己決定権強化といった生活基盤に対する重要性が高まる一方、社会全体として公平性・包摂性・多様性・持続可能性への意識が拡大している現状を示します。経済面では新しい技術導入やAI活用、『格差』『成長』『再分配』といった言葉から、経済格差を是正しつつ成長とイノベーションを目指す視点が見受けられ、経済的安定の観点で得点は高いです。健康についても『健康』『ウェル』『生活』が頻繁に登場し、個々のQOL向上や社会的健康インフラ強化の流れが明確であり、これがストレス管理やウェルビーイング向上にも寄与しています。『自治』『参加』『自己決定』が散見される点から、個人の自律性や意思決定権の拡大が重視されている状況がうかがえます。社会的側面では『公平』『格差』『多様』『共和』『包摂』、『持続』『政策』『教育』『交通』『地域』などがあり、公平で多様な社会づくり・持続可能なインフラ維持というテーマが浮かび上がります。今後の政策提言としては、①技術活用による包括的な教育・職業訓練の強化、②医療・健康インフラの地域間格差是正とアクセス向上、③自己決定権や参加の仕組みを高める社会制度改革、④行政による公平で透明な評価・再分配策の充実、⑤AI等新技術導入時の倫理的枠組み強化、⑥多様性と包摂性あるコミュニティデザインの推進、などが示唆されます。概して、個人・社会双方の持続的発展を可能にする統合的アプローチの必要性が強く示唆されました。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は、多数の日本語キーワードが青い半透明の円で円形に配置されたもので、多様な概念やテーマが俯瞰的に可視化されています。キーワードには「SDGs」「共生」「スマートグリッド」「AI」「ダイバーシティ」「バリアフリー」など、現代社会の重要な持続可能性・テクノロジー・社会的包摂・経済発展などに関連する語が散見されます。個人面では、経済的な安定性は多様化する社会的価値観と新技術導入によって一部向上しますが、変化への適応負荷や競争激化から不安定要素も残り、スコアは中程度です。健康状態には、都市環境改善や福祉向上への期待が見られる一方で、情報過多や社会変革に伴うストレス負荷も念頭に置く必要があります。ストレス管理では個々人の情報リテラシーや支援ネットワークへのアクセスが鍵となり、自己決定権はテクノロジー普及(例: マイノリティ支援、リモートワーク推進)により強化されうる反面、“監視社会化”などの課題も示唆されます。社会的観点では、公平性はSDGsや福祉、障害者支援に関連するキーワードが多く見られることから高評価となります。持続可能性は環境技術や再生可能エネルギー関連語の多さから非常に高く、インフラもスマートグリッドやインクルーシブ・デザイン、IoT普及などにより、堅実な向上が期待されます。多様性についてもLGBTQやジェンダーフリー、多文化共生など包摂的な語群が多く、社会的成熟度が高いことがうかがえます。政策提言としては、情報格差への対応や変化への包括的支援、個人の主体性を損なわないICTインフラ設計、多様性に開かれた教育・福祉政策強化が求められます。これらを推進することで、持続可能かつ包摂的な社会の礎を築くことが可能となります。