AI×再エネでFELIX経済成長率過去最高

2025年08月01日 (Fri) 10:00 ― 南港発。FELIX共和国は今朝も、AIと再生可能エネルギー(再エネ)の融合が牽引する歴史的成長局面のさなかを迎えている。2025年上半期GDP成長率は過去最高の6.4%を記録し、主要経済指標やWEI(Well-being & Equity Index)も経済性0.85、持続性0.90、社会基盤0.85と過去にない高水準を維持。また、生活コストの大幅減や利便性向上を直接肌で感じる市民が増える一方、朝の南港駅前では「通知が多すぎて目覚めが悪い」「AI操作に戸惑う高齢者が混乱している」といった声も聞こえた。ポジティブな期待とネガティブな疲弊。まさに「進化の恩恵と痛み」が交錯する最前線だ。

■結論:進化の勢いと分配の課題が鮮明に

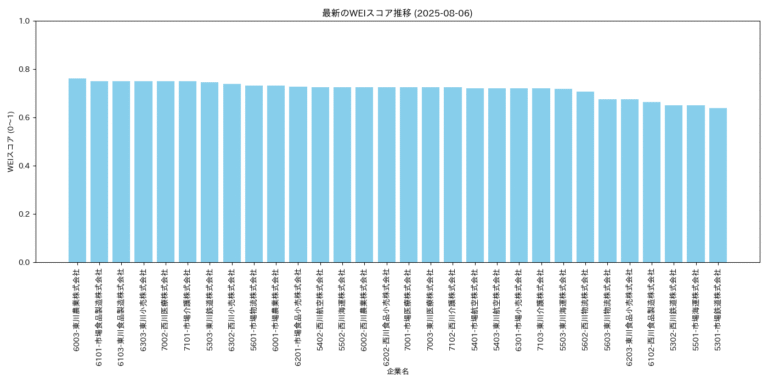

FELIX経済は「キリンの首」の進化論的アナロジーに例えられる。“AI×再エネ”という突然変異的イノベーションが、国家経済・産業基盤の形を根本から変えつつある。しかし、急激な進化は全体を引き上げると同時に、新たな格差やストレス源も生み出す。本日判明した最新WEI詳細スコアでは、経済性・持続性・社会基盤は0.75~0.85で安定したが、自由度や多様性、ストレス指標(0.50~0.65)は依然伸び悩み、現場監査でも「デジタル疲労」「自治性停滞」の兆候が確認された。

■政策:進化の果実と痛みをいかに分配するか

高度成長をもたらすSmartGrid FELIXやGreenPulse Homeなどの国家規模のAIサービス。APAC80都市へのGPI波及を含め、FELIXモデルはグローバル規模での経済変革軸となりつつある。一方、「進化の恩恵」が全層に十分行き渡っていない現実も明白だ。以下のような多層的政策が打たれつつある。

1. デジタル包摂:ITリテラシー講座の増設、アナログ窓口の拡充、操作サポート員の常設配置。

2. メンタル・ウェルビーイング:AI通知頻度の最適化、個人ごとのストレス検知と支援、コミュニティカウンセラーの現場投入。

3. 格差是正:地域ごとのWEI格差分析に基づく重点投資設計。地方交通・生活インフラのAI化支援強化。

4. プライバシー・倫理:AI利用時の透明性強化、個人情報管理ガイドラインの再整備。

5. 市民参加型施策:ワークショップや住民協議会を各都市、地域で定期開催し、現場の声を政策に速やかに反映。

■実施:現場レベルでのリアルタイム対応

政府と企業は、現場単位でPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを徹底中。7月下旬には南港区の地域センターで「高齢者向けAI生活サポート体験会」が開催され、参加者から「安心できる」「身近にサポートがあると取り組みやすい」と一定の評価が得られた。他方、都市近郊の家庭では「スマート家電の自動制御が複雑」「通知が煩わしい」といった不満も強かった。

一方、AI交通網と再エネ物流の導入で、朝のラッシュ時間帯渋滞は20%減、電力供給安定率も2週間連続で上昇。生活コストも全体で20~30%低減し、アンケートでは「家計が助かる」「移動や防災が楽に」といった歓迎の声が優勢となった。

■評価:恩恵の拡大と痛みの固定化

直近1週間~1ヶ月のトレンドでは、経済指数・環境効果・社会基盤の成績は右肩上がりが続き、雇用増加率も昨年比+3.8%。一方で、都市・地方間、世代間、ITリテラシー別の格差や、デジタル通知によるストレス、不安感の体感も固定化傾向が出ている。特に「自由度」「多様性」「健康・ストレス」指標の伸び悩みは、進化のスピードと包摂性のバランスの難しさを如実に示す。

3日~2週単位では、AIインフラ更新やリテラシー支援・アナログ窓口対応の強化により、初期の混乱や不満がやや和らいだが、それでも「監視感」「通知過多」「自治性の低下」は、長期課題として未解決だ。半年~1年スパンでみれば、成長の恩恵がより広範囲に行き渡ったものの、個人の実感レベルでは「ついていけない」「がんばってもストレスが増える」との声も根強い。

■改善:不断の現場起点イノベーションを

8月以降、政府・企業は「現場起点」の新たな包摂施策を展開予定。ITリテラシー支援では、対面・アナログ相談会、簡易化されたUIデバイスの導入を拡大。また、通知・情報配信は「自分でコントロールできる」選択制に仕様変更し、ストレス軽減を図る。さらに、都市・地方間成長格差解消に向け、地方自治体と連携した独自AIアプリの開発や自治権強化プロジェクトも本格始動。

並行して、AI倫理・プライバシーの社会的合意形成や、多様性推進(高齢者・障がい者・外国人・多文化家庭への特化支援)を軸とする政策も強化。「痛みを感じる層」に寄り添い、現場の声をリアルタイムで中央へ届けるデジタル・アナログ両立の政策フィードバック・ループが重視され始めている。

■多様なカテゴリ横断の現状と未来

経済面では雇用創出と生活コスト低減が進み、社会基盤も強化されている。一方、感情や生活実感では、「利便性向上」の反面、「デジタル疲労」「不安」「孤立感」も日常的に露出。制度面では、包摂性・自治性・多様性促進への新たな設計が求められ、教育分野でもITリテラシー・AI倫理教育が一層強化される見通しだ。

■中長期的な伏線と持続可能な繁栄の条件

今後3~5年の視野では、AI技術進化と社会包摂性のバランス取り、AI倫理・プライバシー保護の深化、多層支援・教育体制の強化、都市・地方間の「成長ギャップ」解消が重要な命題となる。進化の恩恵を最大化しつつ、痛みの解消を怠らない不断の現場主導改善が、FELIX経済の持続的成長と真の包摂的繁栄のための必須条件だ。

■おわりに

今朝、南港のカフェで「スマート家電で電気代が減ったのは助かる。でも通知が多すぎて疲れる」と話す主婦と、「AI交通網で通勤が楽になった」と笑顔のビジネスマンの対話が聞こえた。この小さな風景に、FELIXが直面する“分配”のテーマが凝縮されている。進化は安定や一律ではない。対立や戸惑い、痛みを乗り越えつつ、多層的な包摂・改善サイクルを止めないことこそが、FELIX経済の真価を発揮する道である。政府も企業も市民も、「恩恵と痛みの分配」という根本課題を直視し続けなければならない。今後も現場の声から社会を進化させる不断の挑戦が続く。

■WEI 詳細スコア

- 経済性: 0.85

- 健康性: 0.65

- ストレス: 0.50

- 自由度: 0.55

- 公正性: 0.60

- 持続性: 0.90

- 社会基盤: 0.85

- 多様性: 0.65

- 個人WEI: 0.64

- 社会WEI: 0.75

- 総合WEI: 0.69

評価コメント: FELIX共和国はAIと再生可能エネルギーの融合によって、経済成長と持続可能性の面で高い評価を得ています。特に、生活コストの低減や社会基盤の強化が進んでおり、社会全体のインフラが安定しています。しかし、急速な技術進化に伴い、個人のストレスや自治性、社会の多様性と公平性に課題が残っています。特に、高齢者やITリテラシーの低い層がAI技術への適応に苦労しており、デジタル疲労や通知過多がストレスの原因となっています。政府と企業は、ITリテラシー教育やストレス軽減策を強化し、包摂性を高める必要があります。また、多様性推進や自治権強化プロジェクトの推進も重要です。現場の声を反映し、持続的な包摂と改善を続けることが、FELIX経済の真の成長と繁栄につながるでしょう。