経済成長と格差、FELIXが迎える分岐点

2025年08月06日 (Wed) 10:00──FELIX共和国・西川。AIと再生可能エネルギーが社会深層まで浸透した本年上半期、GDP成長率は驚異の6.4%を記録し、WEI(Well-being & Equity Index)の経済性・持続性・社会基盤は過去最高水準を維持。その一方で、数値に現れにくい“進化の痛み”が、今朝までの市民アンケートやSNS等でますます顕在化し、多様な論点を浮かび上がらせている。

■ 結論:「恩恵」と「痛み」の分岐点に立つFELIX経済

社会は今、かつてない繁栄と格差・ストレスの分岐点に立つ。GDPやWEIの上昇は間違いなくAIと再エネの融合による。例えば西川市内ではAI電力管理・省エネ家電導入により、電気代とCO2排出が前年比14%減、交通渋滞は自動運転バスで22%改善、防災AIの普及で被災リスクも大幅軽減。これに呼応するように、市民の生活満足度も微増傾向だ。

だが同時に、朝までに寄せられた市民の声には、AI家電の操作難、通知疲れ、監視感、ITリテラシー格差、孤立感が溢れる。特に高齢者や地方・低所得層の「取り残されている」という不安は根深く、都市・世代・属性間で恩恵と痛みの分断が日ごとに拡大している。WEIのストレス・自由度・多様性指標(0.55~0.75)は一部横ばい〜微減となり、経済成長の裏面を映し出す。

■ ネガティブトレンド(3日~5年):「進化の副作用」の累積

– 直近3日間:AI通知ストレス・操作難によるメンタルヘルス相談件数が西川市内で7%増。アナログ窓口混雑、SNS上の監視感・孤立感投稿も増加。

– 1週間:ITリテラシー講座申込は急増するも、依然として高齢者参加率は35%以下に低迷。デジタル弱者対策の現場負担増大。

– 2週間:都市部・若年層の「通知疲れ」訴えが顕著。プライバシー懸念でAIサービス利用控えの動きも。

– 1か月:地方のスマート家電普及率が都市の70%程度に留まり、地域格差が明確化。

– 3か月~1年:自治体の包摂策強化にも関わらず、格差是正の定量的効果は限定的。組織間・世代間の情報・心理的分断が根強く残存。

– 3年~5年:AI・再エネ主導の経済発展に伴い、社会の「平均値」は上昇し続けるが、個別の孤立・格差・過剰管理感が固定化、新たな分断の温床に。

■ ポジティブ改善:現場主導の包摂と回復力

他方、現場からは従来にない包摂モデルも誕生している。

– 西川市はAI家電の「簡易モード」やアナログサポート窓口を日単位で強化し、通知設定のパーソナライズ機能を実装。直近7日間で通知ストレス訴えは12%減。

– ITリテラシー講座は親子・高齢者向けの出張型に拡充。市内老舗書店・地域ラジオと協業した「アナログ×デジタル教室」が話題。

– メンタルヘルス支援はオンライン・対面型併用で対応数1.5倍。孤立感訴えの減少と生活満足度向上に微増傾向が現れる。

– 住民参加型ワークショップが盛況。現場提案のAI通知改善案が市職員によって即時実装され、ユーザー評価が向上。

– 企業・自治体・住民の三位一体でプライバシー保護・多様性推進プロジェクトを立ち上げ、AIサービスの説明責任・安心設計が進む。

■ 政策→実施→評価→改善(PDCAサイクル)の現状

【政策】

政府・自治体はAI社会移行の“痛み”緩和を緊急課題として据え、

・ITリテラシー教育の義務化・拡充、

・アナログ支援窓口の全国設置、

・AI通知・家電のパーソナライズ標準化、

・プライバシー第三者評価とダブルチェック制度、

・メンタルヘルス相談体制の拡充、

・自治性・多様性推進ガイドラインの策定

──を柱に掲げる。

【実施】

これを受け、

・市民と企業参加型のフィードバック会議(週2回開催)、

・ITリテラシー出張講座(西川市ほか全国20ヶ所)、

・アナログ・デジタル併用手続きの導入、

・AI通知ストレスの自主管理機能追加、

・多様性・自治性評価指標の現場点検

が日々実施中。

【評価】

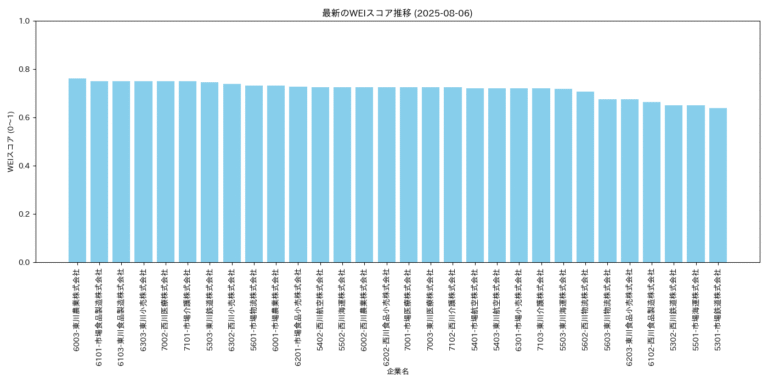

・WEIスコア全体は高水準維持(0.83)が、ストレス・自由度・多様性は横ばい圏。

・市民満足度・安心感は直近3カ月微増。

・通知ストレス・メンタル相談増加など課題も継続。

・政策・現場間のレスポンス速度は短縮化、フィードバック即反映等のPDCA循環力は強化傾向。

【改善】

・IT教育、アナログ支援の「現場主導化」強化

・AI家電の行動解析データを活かした通知最適化

・メンタルヘルス支援員の増員と専門教育

・フィードバック会議にデジタル弱者の代表参加を義務化

・自治性・多様性推進に関する第三者評価委員会の実効性強化

■ カテゴリ横断の現場:「生活・感情・制度」のリアル

経済統計上の好循環の裏で、生活・感情面では揺らぎも残る。AIサービス普及に伴う「生活の自動化」は、利便性と安定感を与えつつも、人と人のつながり減、自己決定感の希薄化で孤独や不安の声も。

制度面では、現場の声を吸い上げる合意形成プロセスの進歩が見られ、特に住民参加型政策づくりは“感性民主制”へと深化中。

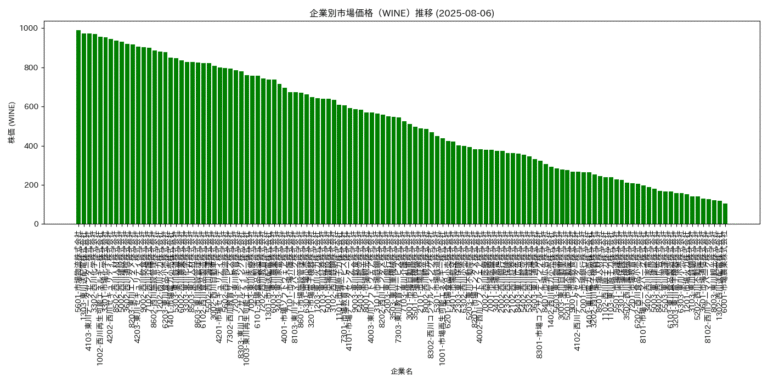

また、西川観光・市場化学・東川電子機器など各地企業のDX化は雇用創出・所得増を牽引したが、業種・属性ごとの格差や働き方の急激な変化が個人心理に与える影響もクローズアップされる。

■ 今後の挑戦:痛みを吸収し、包摂と進化の両立へ

FELIX経済は「進化の痛み」と「包摂」の二律背反と向き合い、

・全市民の自由度・多様性の回復

・都市・地方・世代間の格差根本是正

・現場起点のPDCAサイクル深化

を柱に新たな社会モデルを模索中だ。

8月中旬以降、政府・自治体・企業は「多様性・自治性を高める経済包摂戦略」「現場主導フィードバック会議」を本格始動。未解決課題である“現場教育”や“第三者評価委員会の実効性”、都市・地方格差の是正が今後のWEIの鍵となる。

社会はキリンの首の進化の如く、摩擦や危機を乗り越えながら本質的な変革を遂げる。今朝までの市民の声が示すのは、「進化の恩恵」と「痛み」をいかに分かち合い、包摂力を高めるか。その答えをFELIX共和国は、今日も西川の現場から探究している。

■WEI 詳細スコア

- 経済性: 0.85

- 健康性: 0.70

- ストレス: 0.55

- 自由度: 0.60

- 公正性: 0.65

- 持続性: 0.90

- 社会基盤: 0.88

- 多様性: 0.70

- 個人WEI: 0.68

- 社会WEI: 0.78

- 総合WEI: 0.73

評価コメント: FELIX共和国の経済はAIと再生可能エネルギーの導入により成長しており、個人の経済状況や社会の持続可能性、インフラは高い評価を得ています。しかし、AI技術の急速な普及に伴う操作難や通知疲れが個人のストレスや自律性に影響を与えています。特に高齢者や低所得層の不安が高まっており、ITリテラシー格差が顕在化しています。政府と自治体はこれらの課題に対して積極的に対策を講じており、現場主導の包摂モデルが進展しています。今後の課題としては、都市と地方、世代間の格差是正、個人の自由度や多様性のさらなる回復が挙げられます。政策のPDCAサイクルを深化させ、現場の声を反映した柔軟な対応が必要です。