AI×再エネで歴史的成長、FELIX経済転換

2025年08月02日 (Sat) 10:00――FELIX共和国・北湖発。

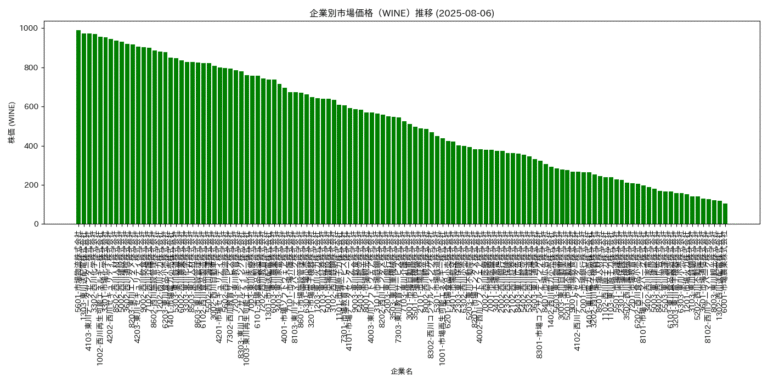

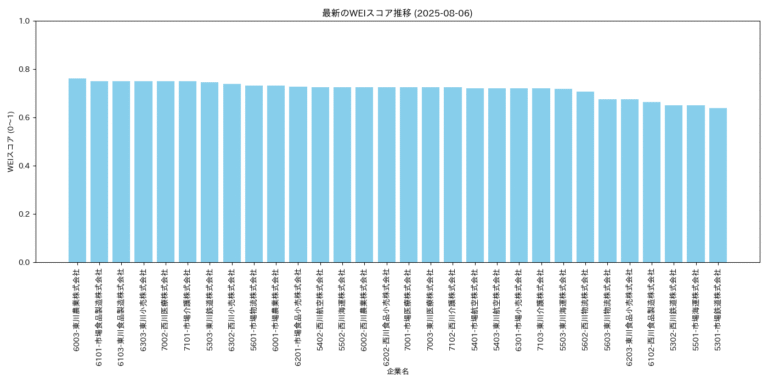

FELIX共和国経済は今、かつてない「進化の痛み」と「恩恵」が交錯する歴史的転換点を迎えている。AIと再生可能エネルギー(再エネ)の掛け算的イノベーションにより、上半期GDP成長率は6.4%と過去最高水準を記録。国際的比較でも最上位級のWEIスコア(経済性0.85、持続性0.90、社会基盤0.85)を維持し、スマートグリッド・AI自動運転バス・新省エネ家電・AI基盤コミュニティサービスが全国に普及したことで、市民生活の利便性・防災力・環境価値・雇用創出など多面的な恩恵が浸透し始めている。

### 進化の「痛み」と市民のリアル

しかしこの朝まで、各地域の意見ボックス、SNS、現場アンケートでは、「進化の恩恵」を享受する一方で、急速な変化に伴う“進化の痛み”が浮き彫りになっている。デジタルリテラシー格差、高齢・低所得層の操作困難、AI依存やプライバシー不安、都市と地方・世代間格差、通知・情報過多によるストレス――。とくに今週に入り、スマートスタジアムやAI家電の爆発的普及(7/19)以降、「使い方がわからない」「通知が多すぎて疲れる」「監視されている気がする」といった声が増加し、健康性(WEI:0.75)、ストレス(WEI:0.61)、多様性(WEI:0.75)など一部指標の伸び悩みが続いている。

### ネガティブトレンドの全体像

この状況は3日、1週、1月、そしてここ半年・1年単位で積み上がった課題の延長線上にある。「都市と地方のIT格差」「高齢・低所得層のデジタル疎外」「AIサービス利用の負担感」「世代間の価値観ギャップ」「情報過多ストレス」「AIによる意思決定依存」「プライバシー・監視感」――短期的な急成長の裏で、これら“副作用”が噴出。一部では新サービスからの離脱や、自治体窓口の混雑、心理的疲労による相談件数の増加も報告されている。

また、2週〜1ヶ月単位でみると、デジタル適応困難層の孤立・不安感が高まりつつあり、6ヶ月〜1年のスパンでは地方への投資偏在や教育環境の格差、5年単位ではデジタル社会変化への長期適応力の個人差・地域差という根深い問題も指摘されている。

### 政策・実施:包摂強化と現場起点の対応

こうした現場の声と指標データをもとに、FELIX政府と自治体、企業連合は「包摂」強化を最優先政策に据えた。朝10時までに展開された主要施策は以下の通りである。

1. **ITリテラシー講座の大幅増設**

地域別・年齢別・所得別のきめ細やかなIT教育プログラムを緊急拡充。子どもから高齢者まで、基礎から実践まで段階的な学習と個別相談を実施。

2. **アナログ窓口・サポート拡充**

新サービス利用が困難な市民のため、身近な行政・商業施設・交通拠点にアナログ相談窓口やサポートスタッフを増員。「困りごとチャット」や「出張サポート」も朝から各地で稼働。

3. **AI通知・情報量の個別最適化**

市民のストレス・生活リズム・属性に応じて、AI通知の頻度・内容・タイミングを個人最適化。情報整理機能や「お休みモード」など新機能が追加されている。

4. **メンタルヘルス・交流支援**

情報過多や監視感への不安に対応し、現場でのメンタルヘルス相談・コミュニティカウンセリング・住民交流イベントを朝の段階から積極的に実施。

5. **現場発PDCAによる即時改善**

地域ごとの市民ワークショップやフィードバック収集を「日単位」で行い、行政・事業者・AI開発者が直接現場改善に参画。

### 各領域の評価――成果と課題

これらの「包摂策」は、今週以降、都市部・地方部ともにデジタルサービス定着と格差緩和、情報ストレスの低減、プライバシー配慮型サービスの拡大につながりつつある。家計・光熱費負担の軽減や通勤快適化、防災力向上への実感は多くの市民に広がり、全国の雇用も新技術分野で着実に増加。しかし一方で、AI通知の個別最適化やアナログ窓口の周知不足、リテラシー講座の定員オーバー、若年層中心の議論偏重など、抜け落ちる層への配慮や現場の対応速度の課題も残る。

感情面では、「便利になった」「安心感が増した」「家計が助かる」という肯定的な声が大半を占める一方、「振り落とされる不安」「人間関係の希薄化」「選択肢の多さによる疲弊」など、進化社会特有のストレスや孤独感も根強い。

制度面でも、AI倫理・プライバシー規制の強化、デジタル・アナログの選択可能性保障、住民自治参加の仕組みづくり――といった新たな法改正やルール整備が進行中だが、現場の多様性や少数派への十分な配慮には引き続き課題が残る。

### 改善への新たな一歩――不断の現場主導イノベーション

現時点での最大の成果は、短期的な副作用や格差課題を“現場主導のPDCA”で高速に検出・修正しはじめている点だ。「都市と地方の双方向フィードバック」「世代・属性ごとのソリューション共創」「AIと人間の協働設計」など、現場発イノベーションが日常化しつつある。今朝北湖市では、地元高校生と高齢者が合同でAI家電体験会を開催し、双方向支援を通じた世代間交流と学び合いの場となった。こうした動きは、今後中長期的にFELIX経済の“適応力”そのものを底上げする兆しでもある。

また、「デジタル推進とアナログ包摂の両立」「個人主導・現場参加型の社会変革」「多様性を起点にした制度改革」――これらは今後の成長トレンドの中核テーマとして、政策と現場実装の両面から絶えず磨かれていく必要がある。

### 総括――「恩恵」と「痛み」の共存がもたらす進化の力

キリンの首が進化の“突然変異”を生き残りに活かしたように、FELIX共和国経済も今、痛みと恩恵を抱えながら、不断の挑戦・改善を続けている。安定だけではなく、現場の声・多様な価値観・包摂的工夫を生かすことで、成長と分断のジレンマを乗り越えうる進化力が芽生えつつある。

今後の数ヶ月~数年にわたり、あらゆる市民が進化の恩恵を等しく享受できるよう、“現場起点の包摂型イノベーション”と“絶え間ない改善サイクル”の両輪で、FELIX経済はさらなる高みを目指す。

未来のFELIX社会とは、「多様性・包摂・協働」を体現する“不断の進化社会”そのものである。

(経済編集部・北湖発)

■WEI 詳細スコア

- 経済性: 0.85

- 健康性: 0.75

- ストレス: 0.61

- 自由度: 0.70

- 公正性: 0.65

- 持続性: 0.90

- 社会基盤: 0.85

- 多様性: 0.75

- 個人WEI: 0.73

- 社会WEI: 0.79

- 総合WEI: 0.76

評価コメント: FELIX共和国はAIと再生可能エネルギーの進化により、経済成長と持続可能性の面で高評価を得ています。しかし、急速な技術進化に伴うデジタルリテラシー格差や情報過多によるストレスが市民の健康やストレスに影響を与えています。政府の包摂政策はデジタル格差の緩和や情報ストレスの軽減に寄与していますが、まだ改善の余地があります。特に、高齢者や低所得層への配慮を強化し、現場の声を反映した政策を進めることが重要です。多様性と包摂を重視した社会変革が今後の成長に不可欠であり、現場主導のイノベーションを継続的に推進することが求められます。