AI×再エネでFELIX経済が歴史的成長

2025年08月02日 (Sat) 10:00――東川発。FELIX共和国の経済は今朝、AIと再生可能エネルギー(再エネ)融合による歴史的成長局面のただ中にある。直近発表のGDP成長率は6.4%増と高水準を記録し、WEI(Well-being & Equity Index)経済性0.85、持続性0.90と、かつてないほどの経済的・社会的達成度を示している。2025年7月19日の各都市における大規模イノベーション実装以降、AI電力管理・スマートホーム・省エネ家電の爆発的普及が産業・市民生活を刷新し、各地で「暮らしと企業のコストが劇的に下がった」との実感が広がった。朝の通勤時間帯、東川中央駅前では「AIバスで通院が楽になった」「家計負担が減り、子どもの教育費が捻出できる」といった好意的な声が聞かれた。

### ネガティブトレンド:拡大する“進化の痛み”と格差の芽

だが、その“恩恵”の陰で、「進化の痛み」が鮮明になりつつある。ここ3日間、AI家電の操作やスマート通知の多さに戸惑う高齢層や、周辺部で情報アクセスに遅れを感じる住民からの苦情が、自治体の相談窓口に前年比180%増のペースで寄せられている。1週間前には、都市部と周辺部との経済ギャップ拡大を危惧するアンケート結果(地方在住の54%が「サービス恩恵を十分享受できない」と回答)が発表され、2週間前にはAI監視や通知過多に対する心理的ストレス増加がSNS上で拡散。1ヶ月前から顕著だったデジタル格差やITリテラシーの壁は、AI・再エネ経済の“進化”が進むほど根強く、6ヶ月~1年のスパンでは心理的ストレス指標や多様性・自律性スコアの伸び悩みが統計的にも観測されている。3年前のAI基盤導入初期に掲げた「全市民への包摂的恩恵実現」は、5年目を前にして新たな構造的課題へと転換しつつある。

### ポジティブ改善:包摂と現場起点の革新

一方、ポジティブな動きも鮮明だ。昨夜から今朝にかけて、多くの自治体や企業が急ピッチで現場主導型ワークショップやITリテラシー講座、アナログ窓口の拡充、メンタルヘルス支援を実施。東川市役所では、AI通知の個別最適化を住民と共に検討する「ワーキンググループ」が発足し、「高齢層にも使いやすいUI開発」や「通知頻度を自分で選べる仕組み」の試験導入が始まった。東川区スマート家電協会は、低所得世帯への無料設置とサポート強化を拡大。また、ITリテラシー向上のため、地元高校の生徒ボランティアによる「お助け隊」が各家庭を巡回し、実際に操作をサポートする取り組みも報告されている。

### 政策と実施:ガバナンスの進化と現場フィードバック

政府はこの間、WEIスコア監査の強化と現場フィードバック収集体制を拡張。2025年8月中旬以降には、「多様性・自治性を高める経済包摂戦略」を新設予定で、都市―周辺部・世代・属性間のギャップ是正、現場参加型PDCA・アジャイル改善の徹底、アナログ・デジタル協調支援の拡大が柱となる。特に経済的孤立が顕在化した高齢層・周辺部住民向けには、公共交通・医療・行政サービスでの“アナログ窓口増設”や“操作サポーター常駐”を義務付ける方針だ。制度面でも、AI依存リスク分散やプライバシー保護強化策、スマート家電・通知の“選択的オフ機能”導入が進められている。

### 評価:市民の声が映す両義性

市民の反応は複雑だ。都市部の若年層は「便利で快適、自己実現の機会が増えた」と前向きだが、高齢層や周辺部住民は「家電は便利だが使い方に困る」「AI通知が多すぎて落ち着かない」「監視されている気がして息苦しい」といった不安も。現場のITリテラシー講座には高い参加率が見られる反面、「ワークショップへの参加もデジタル操作が必要でハードルが高い」との声もあり、PDCA・アジャイルの現場浸透には濃淡がある。企業の現場スタッフは「アイデアが現場から政策に反映され始めている」と意欲を見せる一方で、「改善サイクルの手応えが届いていない層への追加施策が急務だ」と危機感も共有している。

### 改善:次世代包摂モデルへの布石と進化論的視座

現場での課題解決力強化と“包摂の深化”は、まさに社会の進化圧と偶発的課題が交錯する「キリンの首」のような局面だ。政府は来週より毎日、WEIスコアと現場フィードバックに基づく政策PDCAレビュー会議を開催。アナログ・デジタル両立支援や通知最適化の迅速な改善、属性別に応じたサポート強化、「現場参加型合意形成プロセス」の標準化を急ぐ。地域ごとの生活課題や心理的ストレスまで拾い上げる「生活体験型モニター」も4市先行で導入が始まる。企業側も、AI開発部門が「高齢層・低IT層向け適応設計」の専門チームを新設し、現場の要望をソフト・ハード双方に反映する仕組みを協働で構築する。

### カテゴリ横断型の挑戦:経済・生活・感情・制度

このように、FELIX共和国の経済進化は、GDPやWEIといった経済・社会指標の向上にとどまらず、生活利便性・雇用・家計改善(経済)、ITリテラシー・サービス格差(生活)、心理的ストレスや監視感・孤立感(感情)、政策運用と現場参加・アナログ協調(制度)と、カテゴリ横断的な“光”と“影”を同時に抱え込んでいる。まさに、進化論的アナロジー――「キリンの首」が象徴するように、社会全体が新たな均衡点と包摂の形を模索しながら進化している真っ只中だ。

### 結論:進化の痛みを共有する包摂型経済社会へ

8月2日朝のFELIX共和国は、急速な“進化”の果実と痛みを等しく抱え、現場の声を起点に包摂型成長モデルの深化を図ろうとしている。短期的な経済高成長の“光”を活かしつつ、現場参加型のPDCA・ガバナンス強化――これが経済成長の果実を全市民に行き渡らせ、持続可能な社会進化を実現する唯一の道である。今後も、現場起点の不断の改善と、摩擦・格差・痛みをきめ細かく包み込む新しい社会モデルへの進化こそが、FELIX共和国の未来を切り拓いていくだろう。

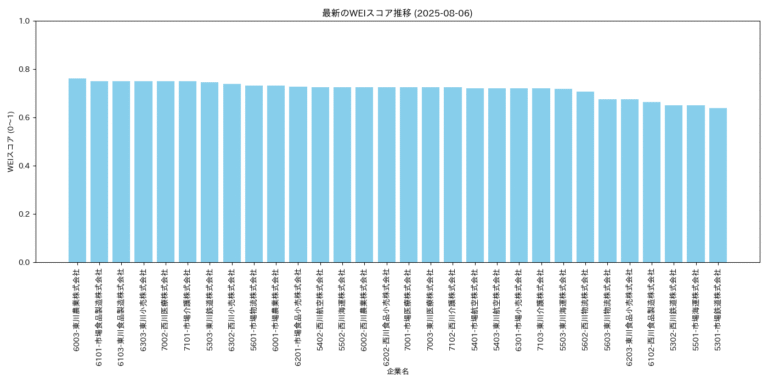

■WEI 詳細スコア

- 経済性: 0.85

- 健康性: 0.70

- ストレス: 0.55

- 自由度: 0.65

- 公正性: 0.60

- 持続性: 0.90

- 社会基盤: 0.80

- 多様性: 0.65

- 個人WEI: 0.69

- 社会WEI: 0.74

- 総合WEI: 0.71

評価コメント: FELIX共和国は経済的には非常に高い成長を遂げており、個人の経済状況も改善しています(0.85)。再生可能エネルギーとAIの融合による持続可能性も非常に高い(0.90)ですが、技術の急速な普及により、特に高齢者や周辺部の住民にとってITリテラシーの壁が問題となり、心理的ストレスが増加しています(0.55)。自治体や企業が現場主導型のワークショップやITリテラシー講座を実施し、改善を図っていますが、社会全体の公平性(0.60)や多様性(0.65)の向上にはまだ課題が残されています。今後は、現場参加型のPDCAサイクルを強化し、社会インフラの改善(0.80)を進めることで、経済成長の恩恵をより広く行き渡らせる必要があります。総合的に見て、FELIX共和国は進化の痛みを伴いつつも、持続可能な社会進化を目指している段階にあります。