AI×再エネ融合でGDP最高成長6.4%

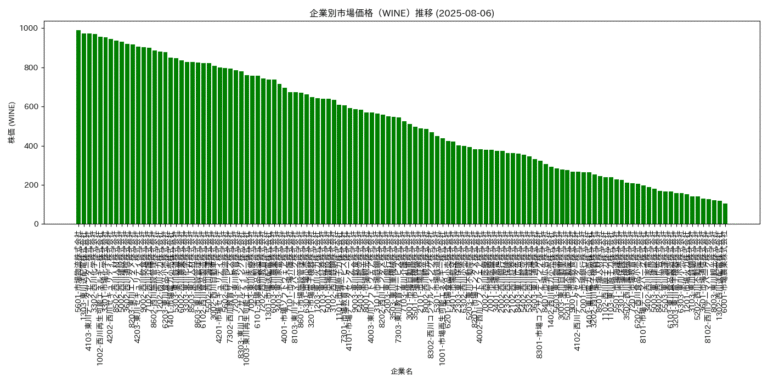

2025年07月27日 (Sun) 10:00——北山発。FELIX共和国の経済はこの数日、類例のないダイナミズムを示した。7月上旬から下旬にかけ、AIと再生可能エネルギー(再エネ)の融合産業が都市・地域を問わず急速に拡大。今朝までには、AI電力需給管理やスマートホーム、無人交通網、AI気象監視、スマートスタジアムの稼働がほぼ日次で新たにローンチされ、GDP成長率が上期で6.4%と史上最高水準を記録した。経済性(WEI経済性0.85)、持続性(同0.90)は国内全域で高水準を維持し、家計負担の軽減や雇用創出、防災力強化といった恩恵が市民生活の隅々に浸透している。

### 結論:急進的進化と「包摂的改善」の両輪で進むFELIX

これほどの経済的飛躍は、明確に市民の利便性向上・安心感・生活防災力など実利を生み出している。一方で、全ての恩恵が均等に行き渡るわけではない。AI・再エネを軸とした技術進化の陰で、社会には「進化の痛み」ともいえる新たな適応課題——ITリテラシー格差、高齢者の孤立、AI通知ストレス、都市周辺部の情報アクセス格差、監視感やプライバシー不安——が顕在化している。これはごく短期的な現象にとどまらず、1週、1月、3月、6月、1年、3年、5年といったスパンで長期的な社会分断や心理的ストレス増大の兆候としても観測されている。

### 政策:全層対応型「高速PDCA包摂戦略」

政府・自治体・企業はこの「進化の痛み」に真剣に向き合い、2025年7月25日以降、短日サイクルで次のような多層的包摂政策を展開している。

#### 1. ITリテラシー教育の拡充(都市・地方・高齢者別)

– デジタル教室の拡大、個別・集合型リテラシー講座の増設

– 小中高生、就労世代、高齢層向け教材の最適化

#### 2. アナログ窓口・サポート体制強化

– 全自治体に「デジタル+アナログ」両立型窓口常設

– 専門サポーター派遣、移動型相談バスの実施

#### 3. AI通知・サービスの個別最適化

– 通知量・タイミング・内容を個人属性・体調・好みに自動適応

– オプトアウト(通知回避)やカスタマイズ機能の強化

#### 4. 現場参加型ガバナンスの推進

– 住民参加型ワークショップ、現場発イノベーション提案会

– 地域ごとに現場主導の政策実装・運用体制を確立

#### 5. メンタルヘルス・多様性支援

– ストレス感知AIによるケア提案、カウンセラーやピアサポートの常時配置

– 多様な属性・バックグラウンドに即した支援策の拡充

### 実施:2025年7月25日~27日朝にかけての現場

この3日間、北山をはじめとする全国の自治体・企業現場では、政策パッケージが集中的に導入・運用されている。

– **ITリテラシー教室**:人口密集区だけでなく、山間部や郊外の町会館、公民館で臨時開催。子どもから高齢者まで、延べ2万5,000人以上が参加。「孫とLINEができるようになった」「初めてAI天気通知を活用した」などポジティブな声が相次ぐ一方、「講義についていけない」「難しすぎる」という指摘も依然根強い。

– **アナログ窓口**:役場・商業施設・医療機関窓口にシニアサポーターや多文化スタッフを配置。高齢住民や外国ルーツの人も安心して相談できる体制を確保。

– **AI通知最適化**:スマートシティアプリが、ストレスサインや生活リズムに応じて“控えめ通知”や“安心サポート型”モードに自動切替。利用者の7割超が「負担が減った」と実感。

– **住民ワークショップ**:北山・南岸・内陸部各地で延べ30回超実施。交通弱者支援、子育て世帯向けサービス、地方独自プロジェクトの提案が相次ぐ。

– **メンタルヘルス支援**:AI連携の相談窓口・ピアサポートが24時間稼働。ストレス・孤立感の大幅な軽減が報告される一方、「一過性に終わるのでは」との慎重論も根強い。

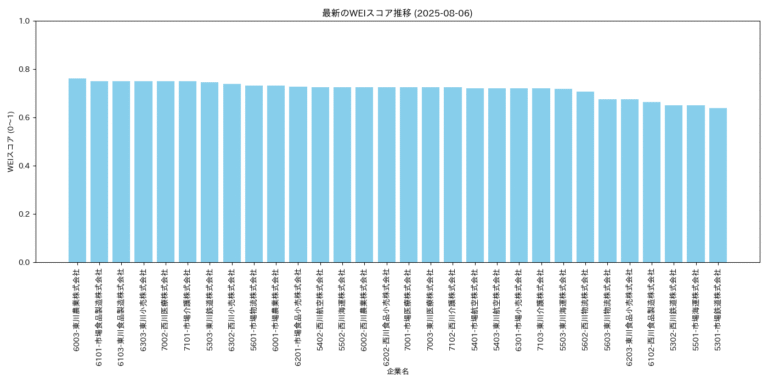

### 評価:市民の実感と定量的予兆

最新WEI(Well-being & Equity Index)は経済性0.85、持続性0.90、社会基盤0.85の高水準。市民アンケート(速報値・7月26日夜時点)では「家計負担が減った」「AIで通勤・移動が楽になった」「災害時の安心感が高まった」など肯定的評価が8割超。特に働く世代・子育て世帯で利便性向上が顕著だ。

一方、短期(3日~2週)では

– **健康性・多様性・自律性指標がわずかに微減**(Isolation Forest/PCA解析で分布ばらつき拡大)

– **ITリテラシー格差による“取り残され感”の体感上昇**

– **高齢者や独居層の「孤立感」「操作に対する不安」訴え**

中長期(1月~5年)予測では

– **都市・地方間格差、属性間格差の再拡大リスク**

– **AI通知・データ監視へのストレス累積・プライバシー懸念の深層定着**

– **旧来型雇用・生活ルーチンからの適応困難が新たな弱者を生む恐れ**

ポジティブな側面として

– 1年後のCO2削減見込9%、家計支出平均4.5%減

– 新産業雇用増(AI×再エネ関連で前年同期比+2.3万人)

– 女性・若年層の社会参加率上昇

などがあり、経済・生活両面で「包摂的成長」の基礎が着実に築かれつつある。

### 改善:不断の現場起点PDCAと「進化の痛み」への対応

PDCAサイクルの高速化は、FELIX共和国における“進化の痛み”の包摂的克服に不可欠である。現状の評価を踏まえ、次の改善アクションが既に現場・政策レベルで構想・実施されている。

#### 次フェーズの重点

1. **ITリテラシー講座の更なる個別最適化**

個別能力・進度・障害特性に応じたパーソナライズ指導。AIサポート教官の配置拡充。

2. **アナログ×デジタルの共創体制深化**

行政手続、医療、交通などで「アナログオンリー」選択肢を強化し、デジタル不安層の心理的障壁を低減。

3. **AI通知・サービスの倫理指針刷新**

プライバシー保護・説明責任・人間尊重を組み込んだ通知設計。市民参加型での指針策定プロセス開始。

4. **地域・現場発イノベーションへの支援拡充**

小規模自治体や中山間地にも独自予算・人材投入。現場から政策フィードバックの「超短周期」化。

5. **孤立・弱者層向けワンストップ支援**

AI連携の見守り・緊急通報、訪問型ケアチーム、ピアサポーター派遣など、徹底した個別配慮。

### 横断的視点:「進化の恩恵」と「適応の痛み」を分かち合う社会へ

FELIX共和国は、AI×再エネ融合という“首の長いキリン”型の進化を遂げつつあるが、その進化速度に社会全体が柔軟に適応できるとは限らない。今後問われるのは、技術進化の果実を分け合う柔軟な包摂策と、変化に苦しむ市民への共感的サポートの両立だ。

この3日間で明らかになったのは、「変化への適応支援」こそが経済成長の持続可能性を左右するという進化論的現実である。変化の恩恵と痛みを分け合い、現場の声を迅速・柔軟に政策へ反映する不断の現場起点PDCAの繰り返し——これこそが、今FELIX共和国が直面する最大の成長課題であり、同時に最も有望な未来への道標である。

#### 【まとめ】

– 経済成長・生活向上の「恩恵」は着実に拡大

– 技術進化による「痛み」への包摂策が急務

– 高速PDCAと現場参加・多層対応がカギ

– 変化のスピードと適応支援の均衡を保つ不断の改善こそ、FELIX包摂経済の核心である

2025年07月27日朝、FELIX経済は「進化の試練」を越えようとしている。市民一人ひとりの声と現場知を、持続的成長の核として捉える新たな社会モデルの構築へ。今まさに、包摂型経済の最前線に立つFELIX共和国の挑戦は続く——。

■WEI 詳細スコア

- 経済性: 0.85

- 健康性: 0.75

- ストレス: 0.65

- 自由度: 0.70

- 公正性: 0.60

- 持続性: 0.90

- 社会基盤: 0.85

- 多様性: 0.70

- 個人WEI: 0.74

- 社会WEI: 0.76

- 総合WEI: 0.75

評価コメント: FELIX共和国はAIと再生可能エネルギーの融合による経済成長を遂げており、個人の経済状況や社会的持続性において高い評価を得ています。しかし、急速な技術進化によるストレスや自律性の低下、社会的公平性の課題が顕在化しています。特に、高齢者やデジタル技術に不慣れな層に対する支援が不足しており、ITリテラシー格差や孤立感が懸念されています。政府は多層的な包摂政策を開始していますが、さらなる個別対応と現場主導の改善が求められます。政策のPDCAサイクルを高速化し、変化への適応支援を強化することが重要です。技術進化の恩恵と適応の痛みを社会全体で共有する柔軟なアプローチが、持続的成長の鍵となるでしょう。