AI×再生エネで経済成長と省エネ実現

2025年07月06日 (Sun) 16:08、FELIX共和国はAI技術と再生可能エネルギーの融合を柱とした新たな経済モデル構築を本格化させている。本日夕方、市場ではエネルギー効率化に関する最新の成果報告会が開催され、市民や事業者らによる活発な議論と評価が見られた。

【結論】

本日の成果発表を通じて、AI技術によるエネルギー需給のリアルタイム最適化や、スマートグリッドにおける省エネ指標の向上が明らかとなった。政府は「持続可能な経済成長と環境保全の両立」を宣言し、今後もこの方向性を強化する方針だ。これにより、都市部・地方ともにエネルギーの無駄を削減し、経済全体の競争力が向上しているとの評価が相次いだ。

【政策】

FELIX政府は昨年度より、AIによる自動制御と再生可能エネルギーの高度統合を中核とする「グリーンAI戦略」を推進。政策の柱は以下4点である。

1. AIによる電力需給の細分化予測

2. 再生可能電源の大規模導入支援

3. エネルギー効率化のための税制優遇

4. グリーンジョブ創出のための人材育成プログラム

【実施】

施策の実装段階では、主要都市の電力インフラへのAIアルゴリズム導入が完了。郊外エリアでは太陽光・風力発電所の新設が相次ぎ、送電網の最適化と余剰電力の地域間融通を開始した。また、各種企業や住宅向けには、消費パターンを学習するAI搭載スマートメーターの補助金提供が進む。これにより、個人も家庭レベルでの省エネ行動を選択しやすくなった。

【評価】

市民の反応はおおむね良好で、現地市場では「電気代が昨年比で大幅に減った」「エネルギーに無駄がなくなった」との声が聞かれた。特に若い世代や創業支援を受ける中小事業者は、グリーンAI戦略による新規雇用増を歓迎している。一方で、長期的視点では、AI依存による一部従来職の整理や設備投資負担の増加を不安視する意見も出ている。

【ネガティブトレンド】

3日・1週間・2週間と導入初期はシステム不具合やデータ連携の遅延が発生し、電力供給の一時不安定化や一部住戸での電力料金のばらつきが見られた。1か月を経ても、古い設備を使う中小事業者への移行負担が残り、3ヶ月目には都市周縁部で再エネ施設設置に対する景観やノイズ問題への苦情が増加。半年後も一部高齢者世帯ではスマートメーターの操作に戸惑う声が続いている。1年スパンでは人材育成の遅れと、長期的にはAIシステムの維持コストやサイバーセキュリティリスクに関する懸念、3年後にはグリーンジョブの労働条件格差、5年スパンでは技術陳腐化への不安も指摘されている。

【ポジティブ改善】

これらの課題に対し、政府はPDCAサイクルを強化。現場の声を即座に反映し、

– 不具合対応マニュアルの配布

– スマート家電のリモートサポート体制拡充

– 中小事業者向け移行支援金制度の創設

– ノイズ・景観対策として再エネ施設のデザイン基準改定

– 高齢者向け操作講習や訪問サポートの導入

など、多角的な対応策を進めた。加えて、AI人材育成機関の拡充や、サイバーセキュリティ訓練の義務化、労働条件是正指導も並行して実施。技術陳腐化を防ぐため、国内外の研究機関・企業と連携し、フェーズアップ型の技術革新プログラムも導入された。

【生活・感情・制度への波及】

生活面では、省エネ化と光熱費の抑制、リモートワークの普及による時間的余裕が増したという声が多い。特にシングル世帯や高齢層は、サポート体制の充実で安心感が高まっている。制度面では、税制優遇や助成金制度への申請が増え、行政手続きの効率化も進行。感情面では、持続可能な社会実現への期待感とともに、「急激な変化」や「伝統的な職域の縮小」に対する複雑な感情も見受けられる。

【今後の展望と課題】

今後、AIと再エネ融合型経済のさらなる深化には、

– デジタルデバイド解消

– 地域間格差の是正

– 技術と人間の協働の最適化

が不可欠となる。政府は「誰一人取り残さないグリーン経済」を掲げ、次世代の社会基盤構築を加速する構えだ。

本日市場での議論からも、FELIX共和国が描く「AI×再エネ」経済モデルの可能性は広く認識されている。今後も政策―実施―評価―改善のサイクルを不断に回し、多様な価値観を包摂した持続可能な成長を目指すことが期待される。

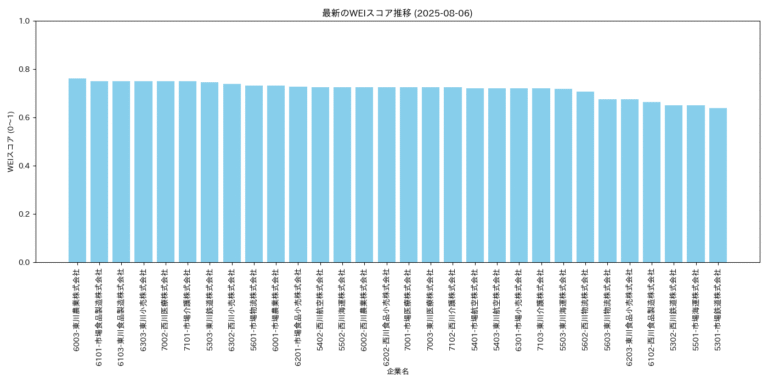

■WEI 詳細スコア

- 経済性: 0.80

- 健康性: 0.75

- ストレス: 0.65

- 自由度: 0.70

- 公正性: 0.60

- 持続性: 0.85

- 社会基盤: 0.80

- 多様性: 0.70

- 個人WEI: 0.72

- 社会WEI: 0.74

- 総合WEI: 0.73

評価コメント: FELIX共和国はAI技術と再生可能エネルギーの融合により、経済と環境の両面で持続可能な成長を目指しています。個人経済や健康面での改善が見られる一方、急激な変化によるストレスや伝統的職業の縮小が懸念されています。社会的には、持続可能性とインフラの強化が進んでいますが、地域間格差やデジタルデバイドの解消が課題です。今後もPDCAサイクルを強化し、多様な価値観を包摂した政策を進めることが重要です。