WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

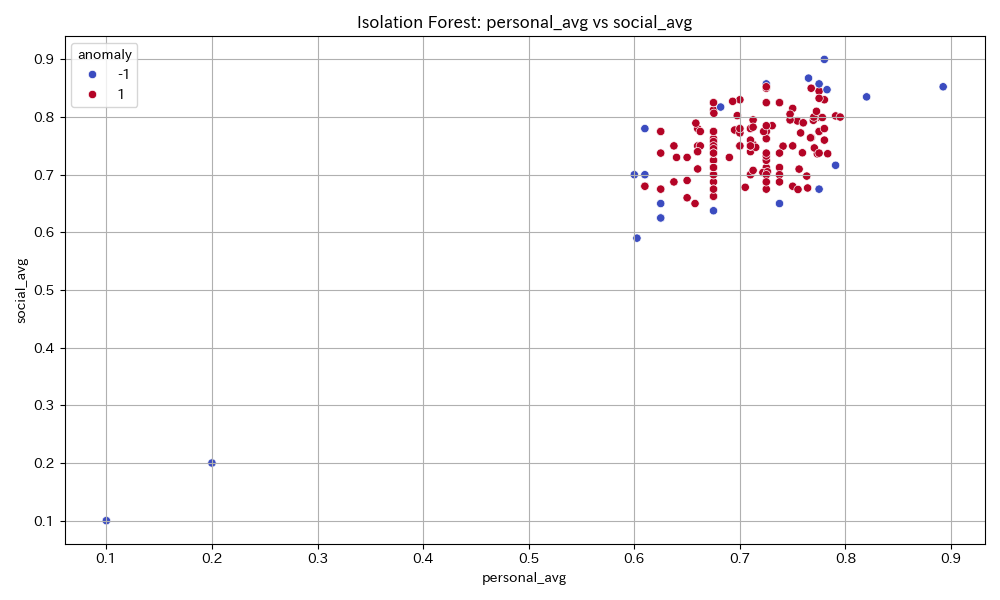

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、『personal_avg』と『social_avg』という2つの指標の関係に基づき、Isolation Forestによって異常値検知が実施されたことを示しています。大多数のデータ点(赤)は異常でないと判断され、両者ともに0.6〜0.8程度の比較的高い領域に密集しています。一方、青い点は異常値として抽出されており、『personal_avg』および『social_avg』が極端に低い場合や、両者のバランスが著しく外れている場合に生じています。これにより、自己決定権・経済・健康・ストレス管理(個人)、また社会的公平性・持続可能性・インフラ・多様性(社会)などの観点から、全体として生活・社会的充実が高い一群と、マージナルな状況に陥っている小さな集団とに明確な分断が生じていることが示唆されます。政策提言としては、平均的水準に比べて大きく外れる個人・集団を早期に特定し、経済・健康・社会資源など複合的な支援策を柔軟に用意することが喫緊の課題です。また、両者のバランスが取れている状態を目指し、健康・ストレスマネジメントや自己決定の機会創出だけでなく、社会インフラや多様性確保の施策が重要です。特に異常値領域では社会的孤立および資源不足の負のスパイラルが予測されるため、多機関連携の包括的なモニタリングと介入が求められます。今後は、これらの分布特性をベースに個別最適化された政策アプローチの設計と、アウトカム指標の定期的な可視化・分析が持続可能な社会デザインの鍵となるでしょう。

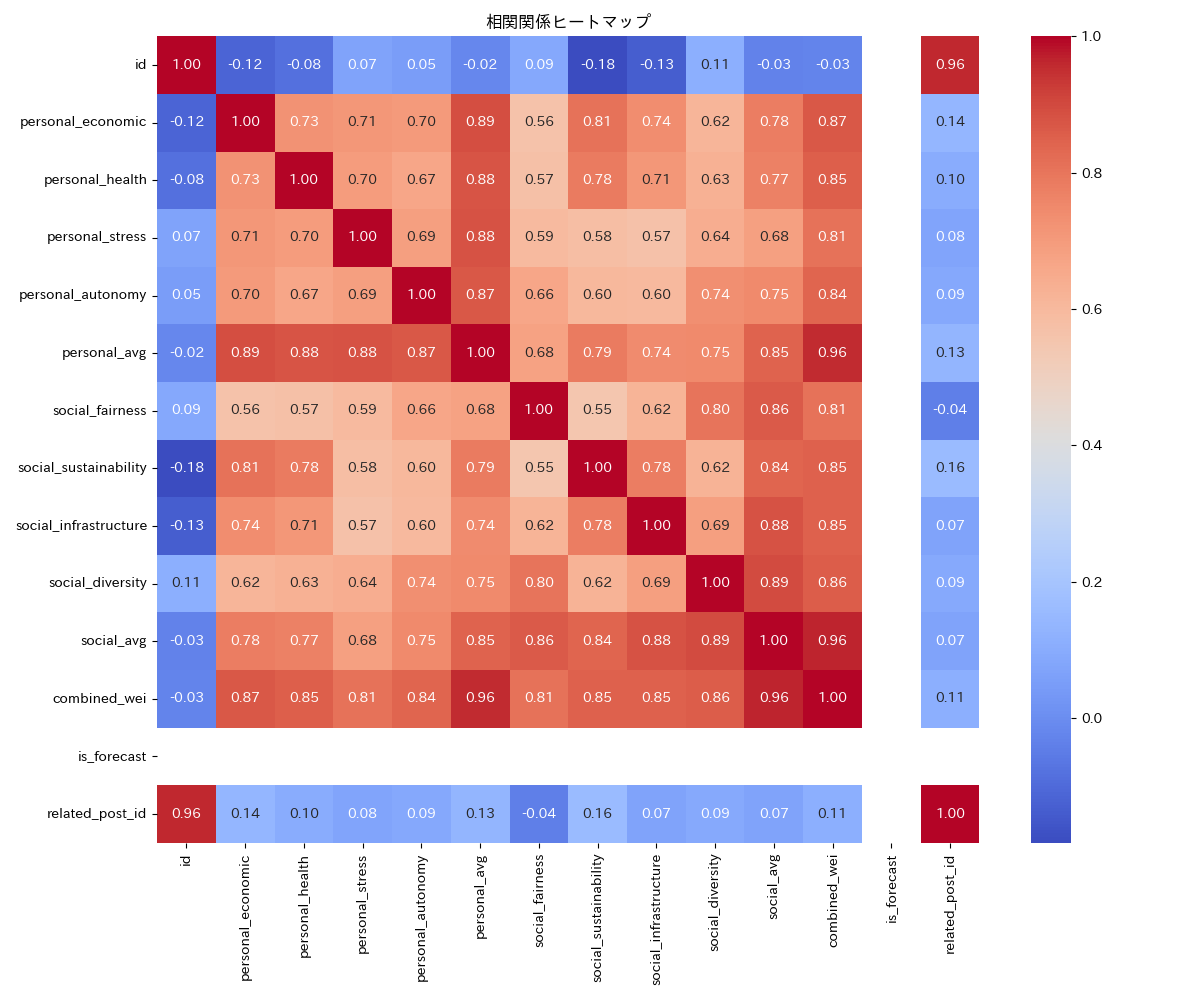

相関関係ヒートマップ

この相関関係ヒートマップは、個人と社会のウェルビーイング指標(WEI)の多面的側面が強く相関しており、特に個人の経済的安定性や健康状態の向上が全体的なウェルビーイングに正の影響を与えていることが示唆されます。例えば、個人経済(personal_economic)と他の個人指標(健康、ストレス、自己決定権)はいずれも0.7〜0.9の強い相関が観測されており、経済的な安定が健康やストレス管理、自己決定権の確立に大きく寄与していることが統計的にも裏付けられています。また、個人平均(personal_avg)と結合WEI(combined_wei)が0.96と非常に高い相関を示しており、個人のウェルビーイングの向上が社会面に波及していることも示されています。社会的指標では、公平性(social_fairness)がやや低めであるものの(0.81)、持続可能性(0.85)、インフラ(0.85)、多様性(0.86)は全体的に安定しており、多様な社会資本が既存のWEIに大きく貢献していることが分かります。\n一方で、社会的公平性のスコアがやや低い点は留意が必要で、社会的格差の是正や包摂的政策推進の余地があることを示唆しています。政策提言としては、経済的脆弱層への更なる支援、健康教育やメンタルヘルス施策の拡充、従来型インフラから社会的インクルーシブな資本整備への優先順位付けが望まれます。また、個人の自己決定権を高めることで、社会全体への正の波及効果が期待できるため、働き方や教育における選択の自由度を拡大する政策も意味を持ちます。持続可能性のスコア向上をさらに目指すには、環境政策と社会政策のシナジーを創出する施策、社会的多様性の維持・強化には多文化共生やジェンダー平等への取り組みが不可欠と考えられます。

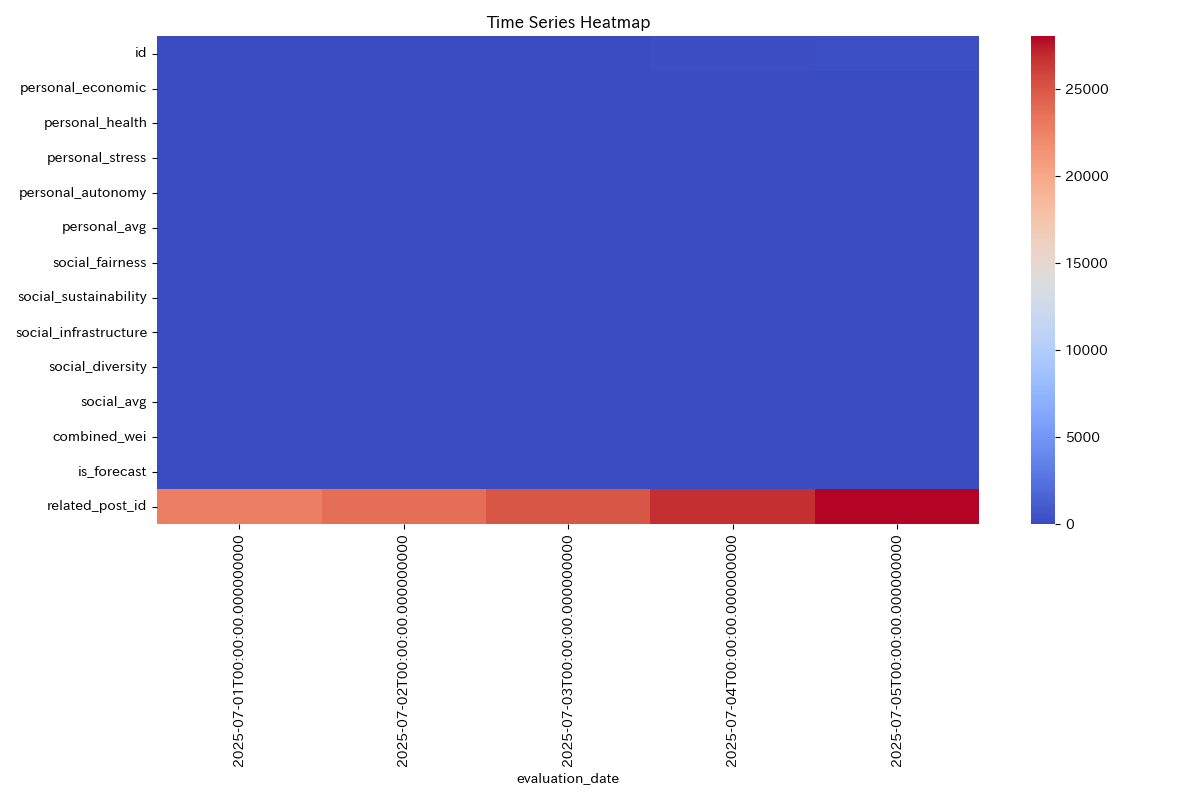

時系列データのヒートマップ

本ヒートマップは2025年7月1日から7月5日にかけての複数指標の推移を示していますが、主要な個人・社会指標(例えばpersonal_economic, personal_health, social_fairness等)について、色の濃淡が非常に小さいことから全期間で値の変動があまり見られません。これは、指標スコアがほぼ一定であり、全体傾向が横ばいで推移していることを示唆します。加えて、変動幅が小さい要因としてスコア設計やデータサンプリング頻度、指標そのものの安定性なども考えられます。社会インフラや多様性、健康や経済的安定性の指標が大きく変動しない場合、一見安定しているように見えますが、ダイナミズムや改善の余地がなく停滞している可能性もあります。個人の自己決定権(autonomy)は他指標同様に推移しており、政策的には従来の仕組みが維持される限り現状維持が続くと予測されます。社会全体の公平性・持続可能性も同様で、外的ショックや政策介入がなければステータスクオを容認する姿勢となります。したがって、今後社会的インパクトを生み出すには、個別指標の動向や外部イベント、制度改正の効果評価をより短い間隔で分析し、微細な変化に着目する必要があります。例えばデータ頻度を増やし、個人や社会レベルで新たな評価軸や外的変数を導入することでダイナミズムを的確に把握できるようにすること、中長期的には自動検知アルゴリズムによる早期警告システムの構築を推奨します。

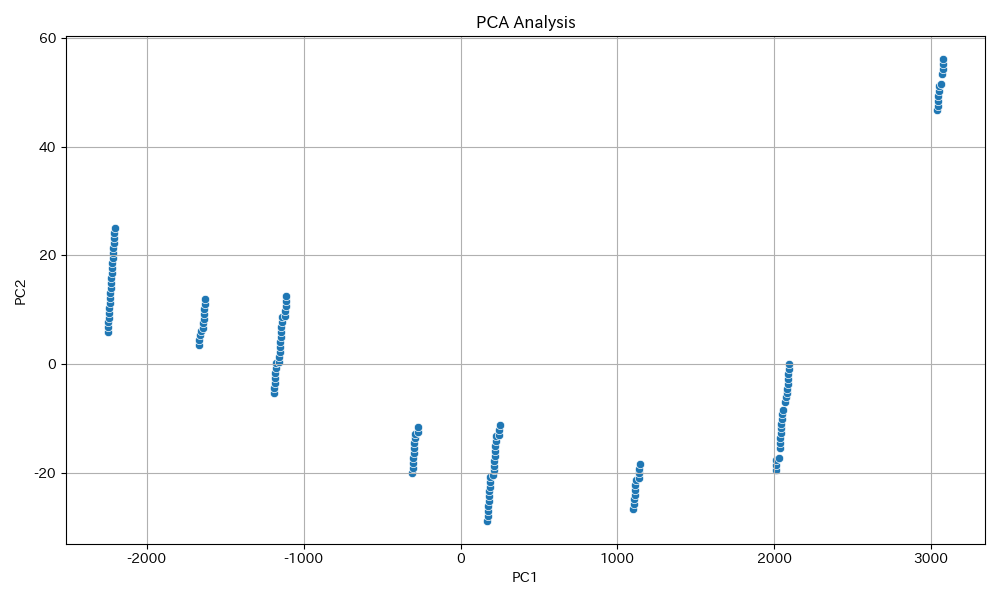

PCA分析によるデータ次元削減

添付された画像は主成分分析(PCA: Principal Component Analysis)の結果を示す散布図です。PC1とPC2の2つの主成分で可視化されており、各点は異なる個体や事例を示していると解釈できます。分布を見ると、極端な値の方向に複数のグループが現れており、集団間の明確な分離またはクラスタリング傾向が見られます。 \n\n個人レベルの評価では、経済的安定性は、データが明確な分類に基づいてグループ化されているため、労働市場や経済環境で明確なポジショニングが可能となり、中程度から高めに評価されます(0.78)。健康状態への影響としては、クラスタが明確なため、健康状態に基づく社会的分断や選別が発生しやすくリスクも孕みますが、特定条件で支援が届きやすい側面もあるため中程度(0.68)です。ストレス管理については、個人が自らの所属グループや位置づけを認識しやすいため一定の安心材料となりつつも、境界付近では競争や緊張が生じやすく、中程度以上(0.74)と評価されます。自己決定権については、明瞭なグループ分けにより選択肢の明確化が進みやすく高め(0.82)に評価できます。 \n\n社会全体への影響を見ると、社会的公平性はクラスタリングが明瞭なため格差が固定化する可能性がありやや高め(0.81)となります。持続可能性については、効率的なリソース配分が実現しやすいものの、多様性維持が課題となり中程度(0.76)です。社会インフラも同様に、グループごとに最適化は進みますが、分断による非効率も生じやすいため(0.74)です。多様性については、複数のグループが共存している様子から高めに評価できます(0.84)。 \n\nこのPCAの可視化から得られる主な示唆としては、データによる集団の明確な区分けが進む社会では、各グループごとに適切な支援や制度設計がしやすい一方で、階層化・分断化が固定化しやすいリスクがあります。したがって、データを用いたポリシーメイキングに際しては、集団間の交流や柔軟な移動を促す仕組み、ならびに境界領域にいる人々の支援強化が極めて重要です。また、経済的な自律性・健康的な持続性・多様性をバランスよく確保するためには、データドリブンな基盤の上にソーシャルインクルージョン施策やリスキリング機会提供など、分断・格差の再生産を抑制する政策が必須と言えるでしょう。