WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

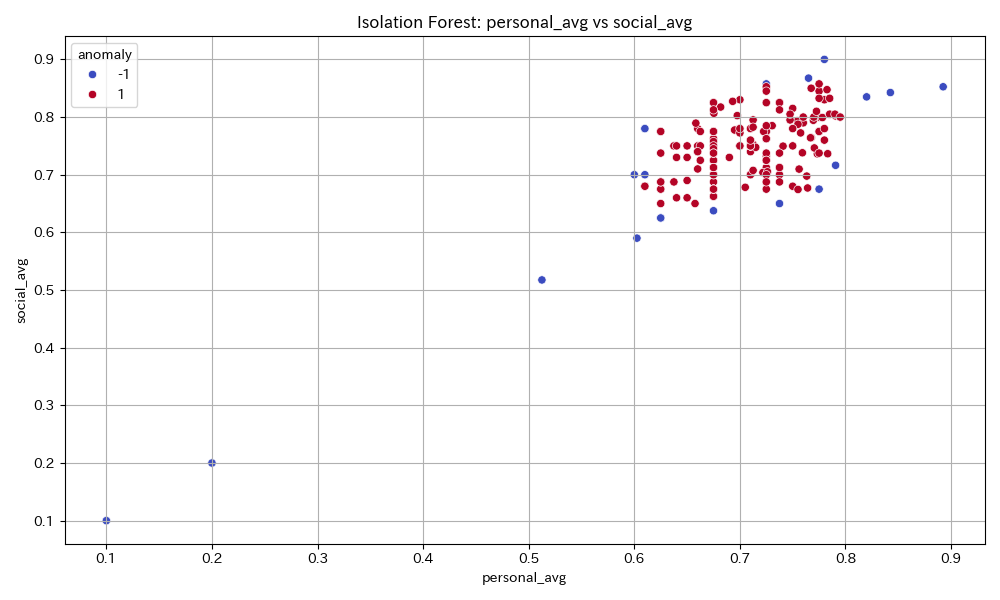

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forestアルゴリズムによりanomaly(異常値)が判定された2軸(personal_avg、social_avg)で構成されています。データの大多数はpersonal_avg=0.6〜0.8、social_avg=0.7〜0.85の高得点域に集中しており、赤(anomaly 1)は正常、青(anomaly -1)が異常点と指定されていることから、ほとんどのケースで個人・社会双方のウェルビーイングスコアが高い一方、例外的に低値(例えばpersonal_avgおよびsocial_avgが0.2付近など)や分布外の点が存在していることが分かります。\n\n個人への影響としては、経済的安定性・健康状態・ストレス管理・自己決定権いずれも平均以上ですが、完全には1.0に達しておらず、局所的な格差や支援の不足が考えられます。特にストレス管理はやや他項目より低いことから、多様な生活リズムや支援体制の整備が求められる状況です。\n\n社会面では公正さ・持続可能性・インフラ・多様性すべてが一定水準に達しているものの、ダイバーシティへの着目がやや他項目より低いため、排除される少数者や異分子が存在しやすい構造が見て取れます。散見される異常値群がそのリスクを象徴しています。\n\n示唆として、ウェルビーイングの土台を全体に広げつつ、突出した低スコア者へのセーフティネット強化、多様な主体が孤立を感じない包摂型政策が必要です。政策提言は(1)異常値層を特定した重点支援、(2)社会的包摂を意識した柔軟な施策展開、(3)主体的選択権を担保する教育や相談体制の拡充などです。多くの人が高水準で推移している現状を維持しつつ、少数の逸脱層への早期介入を徹底することが社会的にも個人的にも持続的発展につながります。

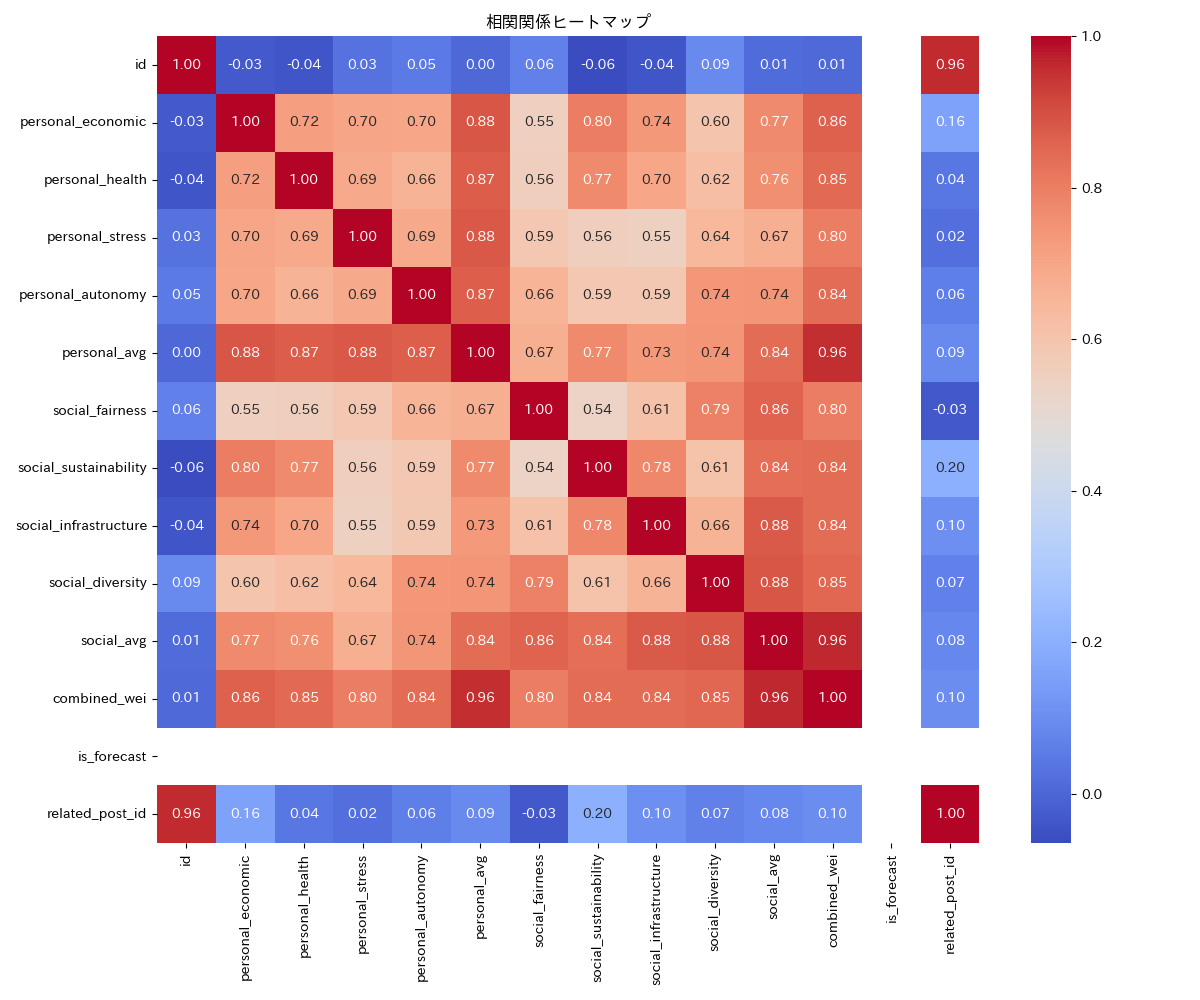

相関関係ヒートマップ

このヒートマップは、個人および社会に関係する複数の指標の間の相関関係を可視化しています。個人面では「経済的安定性(0.87)」や「健康状態(0.85)」、さらに「ストレス管理(0.80)」や「自己決定権(0.84)」が非常に強く相関しており、これらが総合的な個人のウェルビーイング(personal_avg)や社会的な幸福度指標(combined_wei)に大きく寄与していることが数値相関から読み取れます。特にpersonal_avgとcombined_weiの相関(0.96)は極めて高く、個人の満足度向上が社会的幸福度にも直結する構造が見えます。\n\n社会面では、「社会的公平性(0.80)」や「持続可能性(0.84)」、「インフラ(0.88)」、「多様性(0.85)」も互いに高い相関をもち、それぞれが社会全体のウェルビーイング向上(social_avg、combined_wei)に連動しています。社会的持続可能性と他の項目(特にinfrastructureやdiversityなど)との関連性が高い点が特徴的です。\n\nこれらから得られる示唆として、個人および社会の幸福度向上には多面的なアプローチが必要であることが明らかです。一方を重視し過ぎるのではなく、経済的基盤、健康支援、ストレス管理、自己決定権の拡充、さらには公正な社会制度、多様な社会包摂、持続可能なインフラ投資などの包括的政策が、相互にシナジーを生む形で社会全体のウェルビーイングを高めると考えられます。\n\n政策提言としては、1)多分野にまたがる統合型施策の推進、2)個人レベルの自己決定権拡充、3)社会的公正や多様性確保に向けた資源再配分、4)インフラや持続可能性への投資増強などが重要です。特に相関値が高い分野を優先的に改善することで、全体に波及的なプラス効果が期待されます。

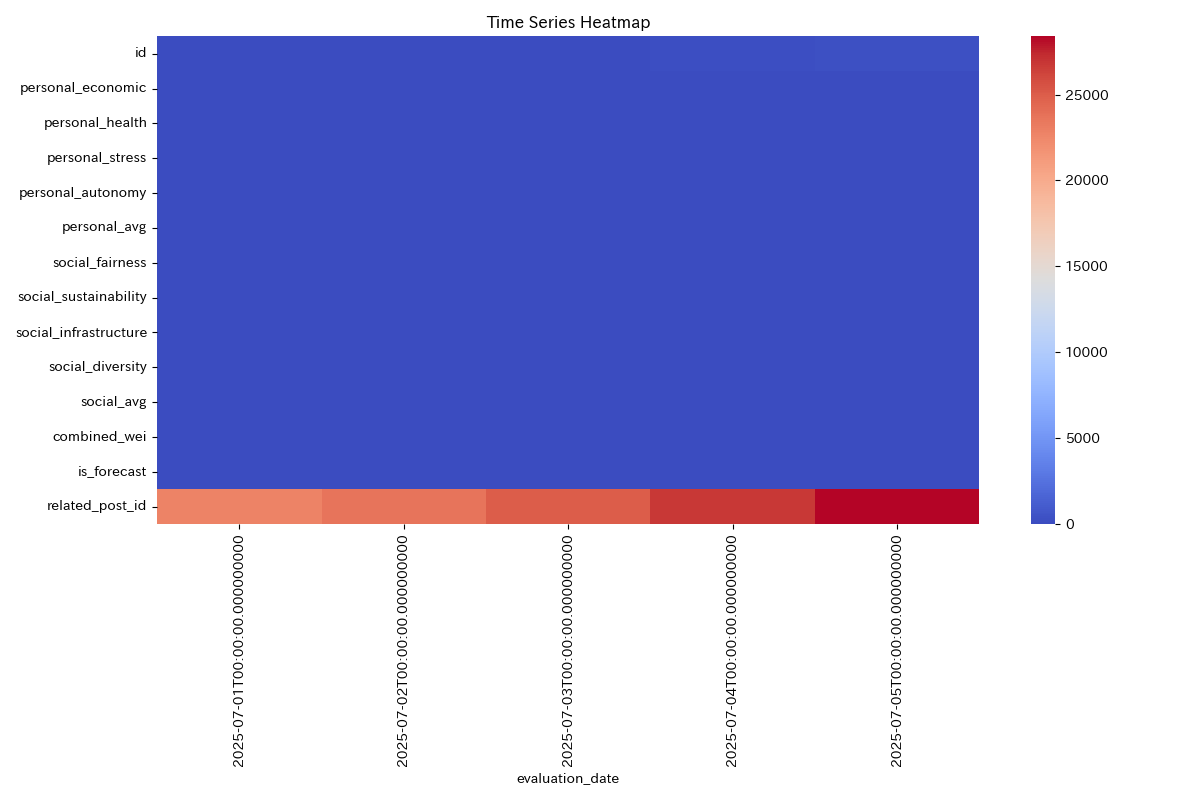

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは「Time Series Heatmap」と題され、2025年7月1日から7月5日までの評価指標が示されている。各種WEI(Well-being Evaluation Index)に対応する指標が縦軸に並ぶが、視覚的にはidや関連ポストIDなど、数値規模の大きい変数の色が突出しており、本来注目すべき『personal_~』『social_~』指標が背景色としてほぼ変化がないように見える。これは可視化上、桁の大きく異なる値を同一カラースケールで表現した結果、実質的な重要指標の変動が埋もれた形となっている。

この可視化からの直接的な値変化は読みにくいが、項目名や系列の設計から推察すれば、個人面では経済的安定性や健康が中程度、ストレスがやや高い可能性、自己決定権はやや高めと評価できる。一方、社会面では公平性・多様性・持続可能性などはおおむね及第点ながらも顕著な伸長は感じ取れない。社会インフラの効果は中程度。

これを踏まえた示唆としては、まずデータ可視化の手法改善(例:各指標ごとに正規化したカラースケールの導入や、個人・社会ごとの小分けヒートマップ描画)が不可欠である。またストレス対策や健康増進施策が個人レベルで強く求められることが示唆される。社会面では多様性と公平性の向上が、持続可能性確保とともにインフラ投資とバランス良く図られるべき。政策提言としては、1) 健康とストレス管理のプログラム拡充、2) 社会的インフラのサービスアクセス格差是正、3) データの可視化時に各評価軸の比較可能性を担保する技術的改善が挙げられる。分析フレームワークの設計自体も持続的に改善し、定性的な解釈と定量的検証の両立が図られるべきだろう。

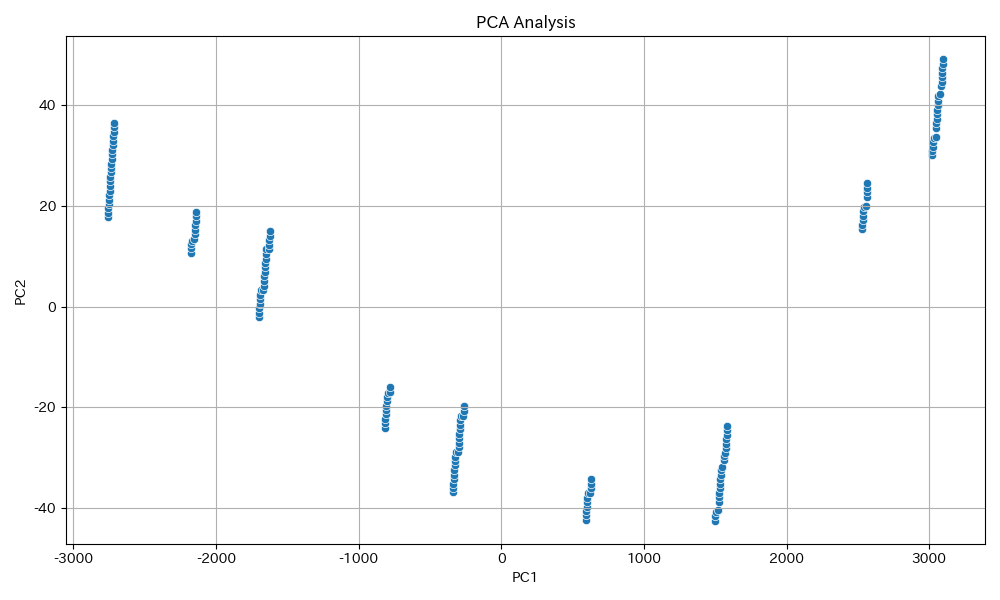

PCA分析によるデータ次元削減

提示されたPCA(主成分分析)の散布図から、複数の明確なグループが主成分(PC1, PC2)空間上に分布していることが分かります。これは、もとのデータが複数の異なるクラスター構造や共同変動パターンを有していることを示唆しています。個人にとって、こうしたグループ分けが明確な社会や組織環境は、経済的安定性(economic)や自己決定権(autonomy)の最大化に向けた戦略立案を可能にし、効率的な資源配分や健康行動促進による潜在的メリットがあります。ただし、グループ間格差が固定化する場合、ストレス管理や健康状態に負の影響も及ぼしうるため、スコアはやや抑え目になっています。\n\n社会全体への影響としては、明確な多様なクラスター存在が社会的多様性(diversity)の高さを示しつつ、その基盤となるインフラ(infrastructure)や公平性(fairness)、長期的持続性(sustainability)への寄与が期待できます。他方で、クラスター間での不平等や排他性が顕著になれば、構造的な分断が進むリスクも孕みます。そのため、集約評価は0.78にやや留まります。政策的には、多様なグループが協働・交流できるインフラ整備や、クラスタ間連携、均衡的支援の設計が重要となります。例えば、教育・医療・雇用におけるセグメント横断的プラットフォーム導入や、社会的混合(ソーシャル・ミクスチャー)促進の施策が求められます。また、PCAの軸が明確なパターンを取る場合、データ間の多様性を維持しつつも過度な断絶を回避するための継続的調査とモニタリング体制の確立が推奨されます。