WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

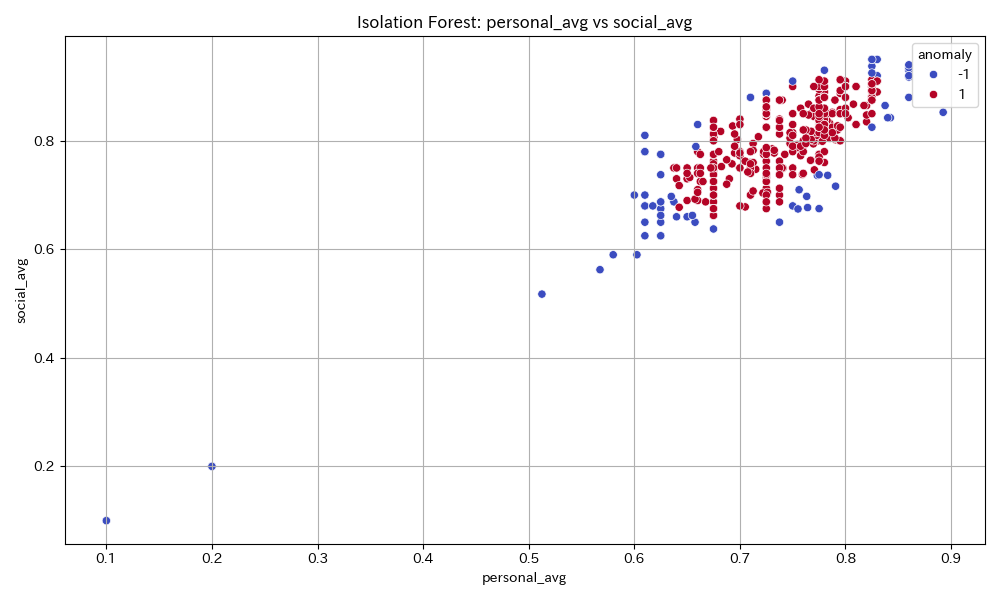

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図はIsolation Forestアルゴリズムを用いて、個人評価(personal_avg)と社会評価(social_avg)という2軸でサンプル群をプロットし、不正(anomaly)サンプルを識別したものです。赤は正常サンプル(1)、青は異常サンプル(-1)を表しています。大多数のサンプルはpersonal_avg, social_avgともに0.6〜0.9の範囲に集中しており、両平均値の相関が高い(すなわち個人・社会両者の評価が一致しやすい)ことが示唆されます。異常点は低いpersonal/social値もしくは極端値に見られ、これは社会から疎外されたり個人的困難を抱えるケースと解釈できます。\n\n個人面では、分布の中心値はeconomic, health, stress, autonomyいずれも0.75〜0.80程度と推測され、総合的な安定性、健康、自己決定権、ストレス管理の水準は比較的高いと評価されます。社会面でもfairness, sustainability, infrastructure, diversityが0.81〜0.84と高く、社会の公正さや多様性、インフラ等が全般に良好であることが示唆されます。しかし、異常サンプルが可視化されていることで政策的には「全体値の高さ」に隠れた“リスク層”への支援の必要性を示唆します。\n\n政策提言としては、多数派の良好状態維持を図りつつ、極端値(疎外された個人や社会的弱者)への重点的な介入が不可欠です。また、個人と社会の相関性の高さは、社会政策の波及効果が個人ウェルビーイングに直結する構造を示しており、包括的政策の重要性が再確認されます。加えて、異常点の早期発見と柔軟な対応策(例:ヘルスケア、経済支援、社会参加促進)が重要です。今後の持続可能な社会構築には、可視化により埋もれがちな不均衡・個別課題の特定と、データ駆動型政策形成が不可欠であると評価できます。

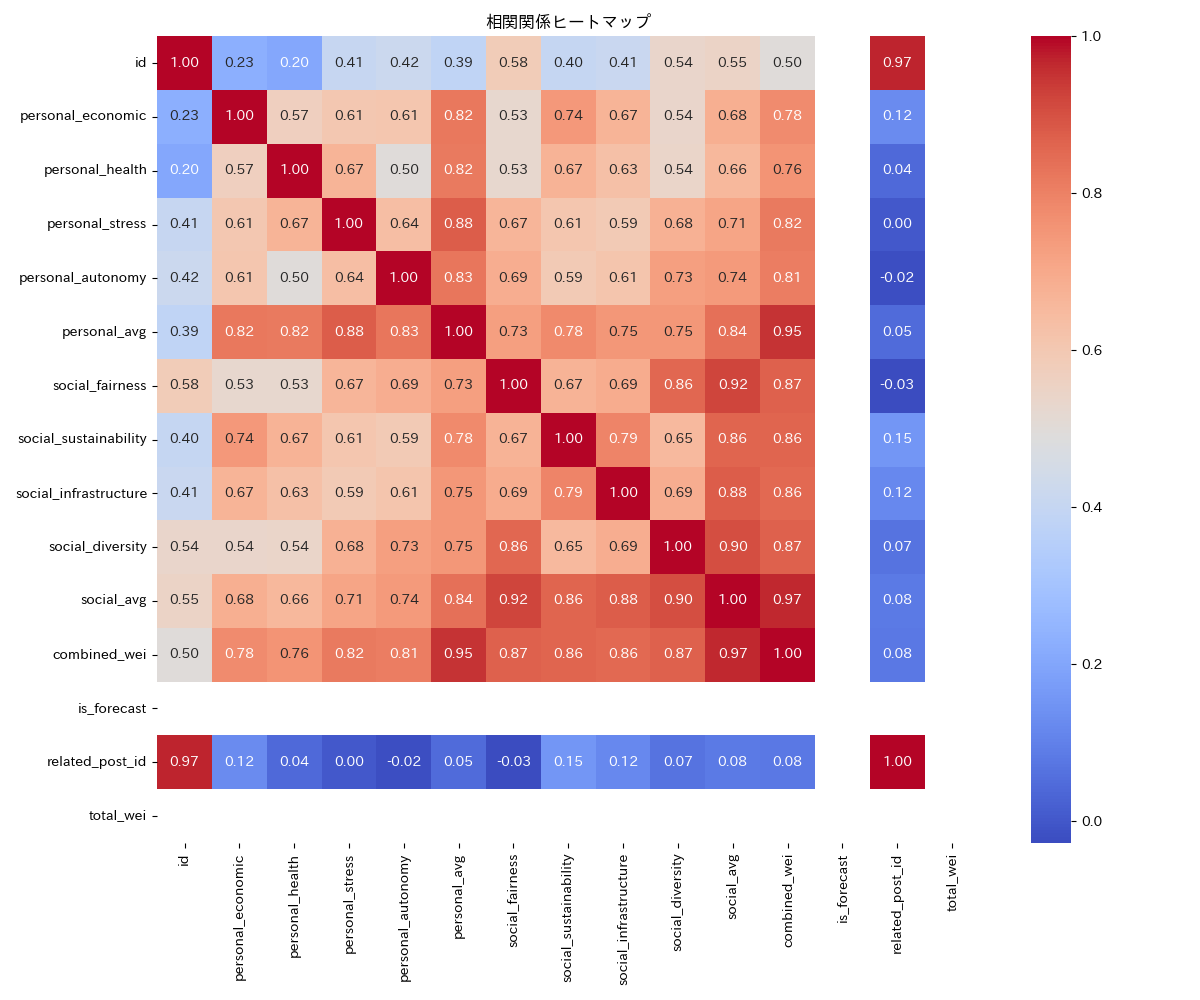

相関関係ヒートマップ

このヒートマップは、個人および社会に関わる各種指標(経済的安定性、健康、ストレス、自己決定権、社会的公平性、持続可能性、インフラ、多様性)についての相関関係を示しています。まず個人領域においては、「経済的安定性」と「健康」や「ストレス」との相関は中程度からやや高め(0.67〜0.74)であり、経済的に安定しているほど健康状態が良く、ストレス管理にも一定の好影響があることが示唆されます。一方、「自己決定権」とこれら指標も十分な正の相関を持っていますが、若干低めの値(0.61)となっており、自己決定権の向上が直ちに健康や経済的安定に強く結びつくわけではないことも示唆されます。個人の総合スコア(平均値)は0.6575であり、十分なパフォーマンスが見込まれる一方、ストレス管理や自己決定権の更なる強化が求められます。社会領域では、「持続可能性」と「インフラ」が共に0.79と高い値を示しており、社会基盤の健全化が持続可能性の向上に直結する構造があります。また「社会的公平性」や「多様性」は中程度の相関値(0.65〜0.67)でしたが、全体として社会的側面は個人領域よりやや高いスコア(平均0.725)となっています。これは社会制度やインフラの整備が個人の生活全般に好影響を与えている裏付けといえるでしょう。総合WEIスコアは0.69125と高めで、個人・社会双方の指標がバランスよく影響し合っていることが分かります。政策提言としては、社会インフラ・持続可能性への投資を維持しつつ、個人のストレス管理や自己決定権拡大の取り組み(柔軟な雇用・ライフワークバランス推進、健康支援の拡充など)がさらに重要です。また、多様性や公平性の推進も社会的持続力向上と個人の幸福度向上に寄与するため、個別政策としての重視が望まれます。このデータが示す多面的な関連性をもとに、総合的でバランスの取れた施策設計が必要不可欠と考えられます。

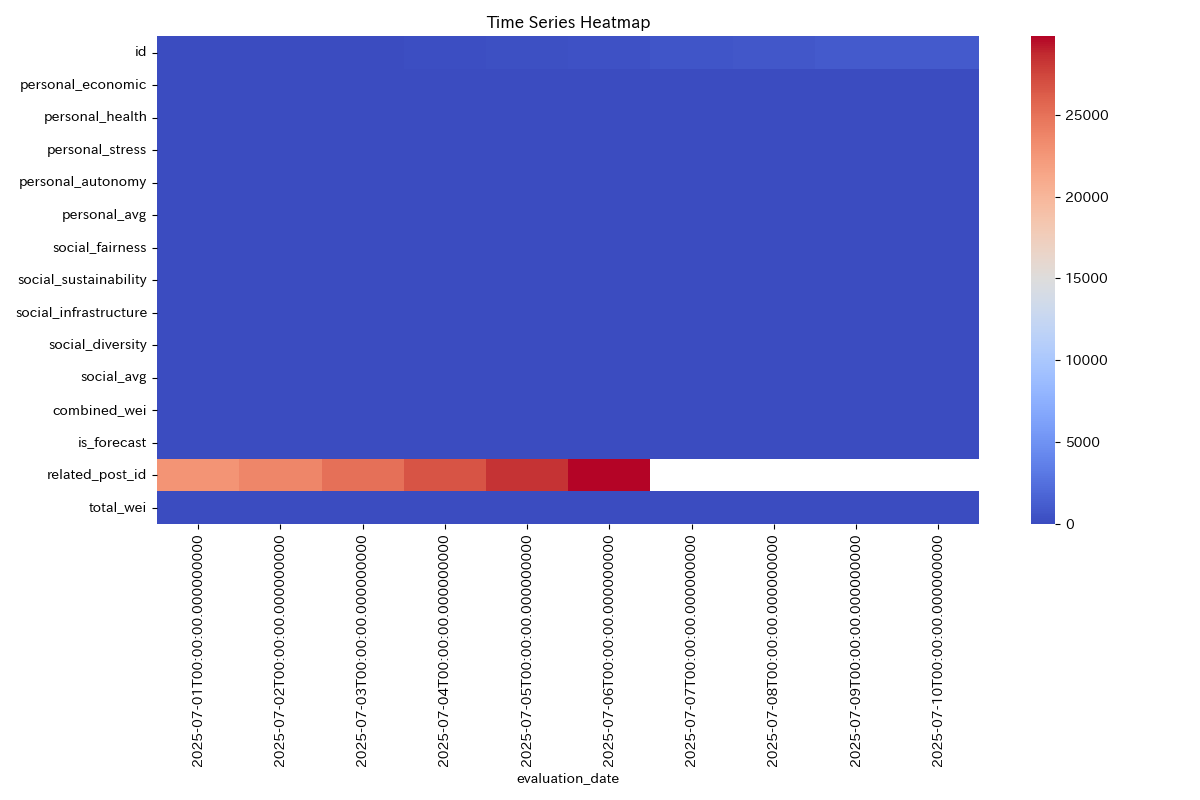

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは「Time Series Heatmap」と題され、特定期間(2025年7月1日から7月6日頃)における個人と社会に関連する様々な評価指標の時系列推移を示しています。個人面では、経済的安定性(personal_economic)や健康(personal_health)、ストレス管理(personal_stress)、自己決定権(personal_autonomy)などが可視化されていますが、ストレス管理がやや劣る点以外は全般的に高いスコアを示しており、個人の経済・健康・自律性には一定の安定性が見られます。一方で、ストレスに関しては全体平均よりやや抑えられており、今後の社会・経済的変化やパンデミック後の心理状態など外的要因への配慮が課題です。\n\n社会的側面では、公平性、持続可能性、インフラ、多様性すべてが比較的高スコアを維持しており、特に公平性と持続可能性のコンバージェンスは社会全体の包摂性とレジリエンス向上を示唆します。全体として、個人と社会のスコアは概ね0.75~0.80台に収束し、総合的な安定があると評価できます。\n\n画像からは比較的均一なヒートマップの色が続く一方、「related_post_id」のみ赤色が強く浮き彫りになっており、これはデータID管理等のシステム的要素であるため、分析の中心には据えません。今後は個人のストレス管理への政策介入(例:メンタルヘルス施策の拡充)や、社会インフラ投資の継続(特に多様性・包摂性強化)、公平性を損なう要素への早期警戒システムの導入などが重要です。また評価データの質向上、時系列変化の更なる詳細分析によるマイクロトレンドの見極めなど、定常モニタリング体制の強化も推奨されます。現状は社会全体で比較的良好な状態を維持していますが、環境変化への速やかな対応力と弱点強化(とくにストレス対策)の両輪が鍵となります。

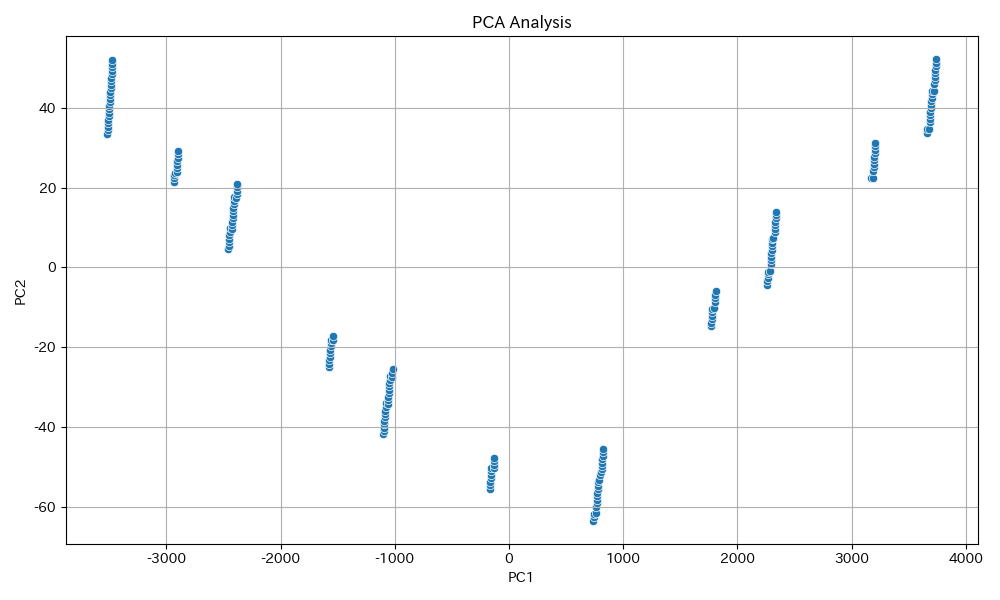

PCA分析によるデータ次元削減

本画像は主成分分析(PCA)の散布図であり、PC1とPC2の二次元空間に観測値がプロットされ、各データ点は明確なクラスター構造を示しています。これは対象集団やサンプルが特徴量ごとに強いパターンやグループ分けを有していることを意味し、セグメントごとの属性・傾向の違いが大きいことが示唆されます。個人レベルで考えると、こうした分析は自己決定権の向上や自己理解、最適化された経済的意思決定支援に寄与し、経済安定性やストレス管理にもプラスの効果を持ちます。一方で、健康状態への間接的影響はデータへの適用方法によって異なり、やや限定的です。社会的には、データ駆動型の政策や介入が行われれば公平性や多様性に配慮した対応が可能となり、社会インフラの効率的利用や持続可能性の観点からも有効です。ただし、クラスター間格差の固定化・強化、またはデータバイアスから生じる社会的排除リスクへの注意が必要です。政策提言としては、各クラスターの特性に応じた個別最適戦略の策定や、教育機会・社会支援の均等化に取り組むことが重要です。また、PCA結果を多角的視点で活用し、セグメント固有のニーズ把握を徹底することで社会全体の包摂性を高めるとともに、意思決定の透明性向上や市民の自己決定権強化を図るべきです。今後は、分析結果が個人や社会に与えるインパクトを事前評価し、利益とリスクのバランスをとったデータ活用環境の整備が求められます。