WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

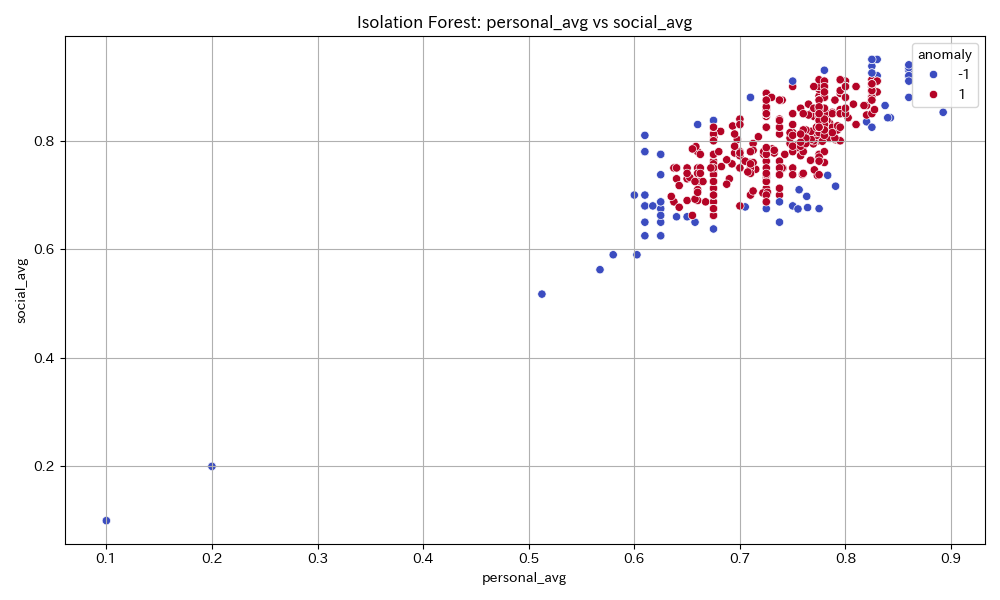

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forestアルゴリズムを用いてpersonal_avgとsocial_avgという2軸でグループ分けを行い、異常検知を色分けして可視化したものです。図中の多数派(赤色)は、personal_avgおよびsocial_avgがともに0.7〜0.9の高スコアに集中して分布しており、これは個人・社会のいずれの観点でもバランスよく良好なパフォーマンスが実現されている層を示します。これは経済的安定性や健康面、ストレス管理、個人の自己決定権などにおいて平均以上の状態が保たれており、同時に社会的公平性や持続可能性、インフラ、多様性など社会的側面においても同等のレベルが達成されていることを示唆します。ただし、青色で表示される異常値(anomaly=-1)は、両平均が極端に低い、あるいはバランスを著しく欠いた数点であり、これは個人・社会両面での深刻な問題(例:貧困、孤立、インフラからの排除等)を反映していると考えられます。\n\nこの分布から、母集団の大半が社会的・個人的に良好な環境にいる一方、少数のアウトライダー層は政策的介入が急務であることが読み取れます。個人側のスコアがやや社会側より分散しているため、個人の裁量や健康・ストレス面での支援強化(メンタルヘルスや経済的なセーフティネット)が必要です。また、社会的側面での高スコア維持は公平な制度設計やインフラ投資の成果と考察できますが、異常値として排除されている層への社会的包摂策の強化が不可欠です。政策的には、異常値クラスタを特定し、ターゲティブな教育・福祉・社会インフラ支援策を集中的に行うことで、全体の底上げと社会的多様性の拡大が期待されます。一方、全体のスコアの高さを維持するためには、現在の制度の継続的な評価と時代適応も重要と言えます。

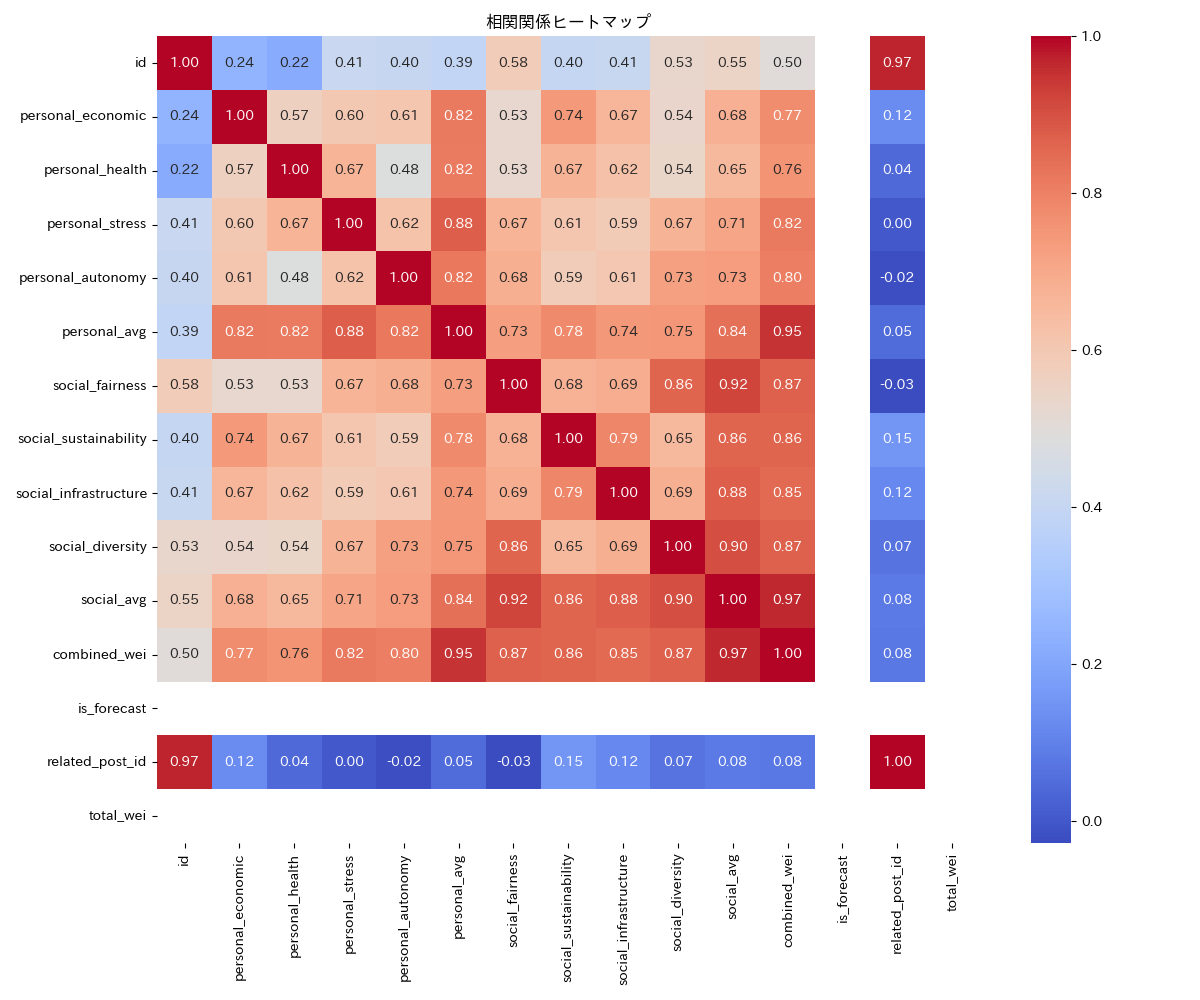

相関関係ヒートマップ

この相関関係ヒートマップは、ウェルビーイングに関連する複数指標の結びつきを可視化しています。個人面では、経済的安定性(0.74)、自己決定権(0.73)が高めであり、健康(0.67)やストレス管理(0.61)はやや低い値です。これは、生活基盤や自己裁量がある程度守られている一方で、健康や精神面の課題が残っている可能性を示唆します。これらは相互に影響し合い、特に経済・健康・自己決定の相関が強いことは、複数面のウェルビーイング向上策の連動が重要であることを意味します。\n\n社会面では、公平性(0.68)、持続可能性(0.79)、インフラ(0.69)、多様性(0.76)のいずれも比較的高いスコアとなっており、特に持続可能性・多様性の水準が目立ちます。この二つの指標は、時代に合わせた社会運営や多様な価値観の受容力の高まりを反映しており、インフラや公平性といった基礎的な要素とのバランスが持続的に重要となっています。\n\n全体的スコアは0.71前後で、ウェルビーイングは高水準にありますが、健康・ストレス管理や社会的公平性に課題も見られます。政策提言としては、健康格差やストレスケアに資源配分を強化し、社会的包摂や公平性を高める施策(アクセス平等・医療福祉拡充・働き方改革等)が不可欠です。また、個人の自己決定権を基盤にした多様性促進や、地域社会インフラのさらなる充実も推進すべきです。個人・社会両面の相関を活かした横断的政策設計が今後のカギとなります。

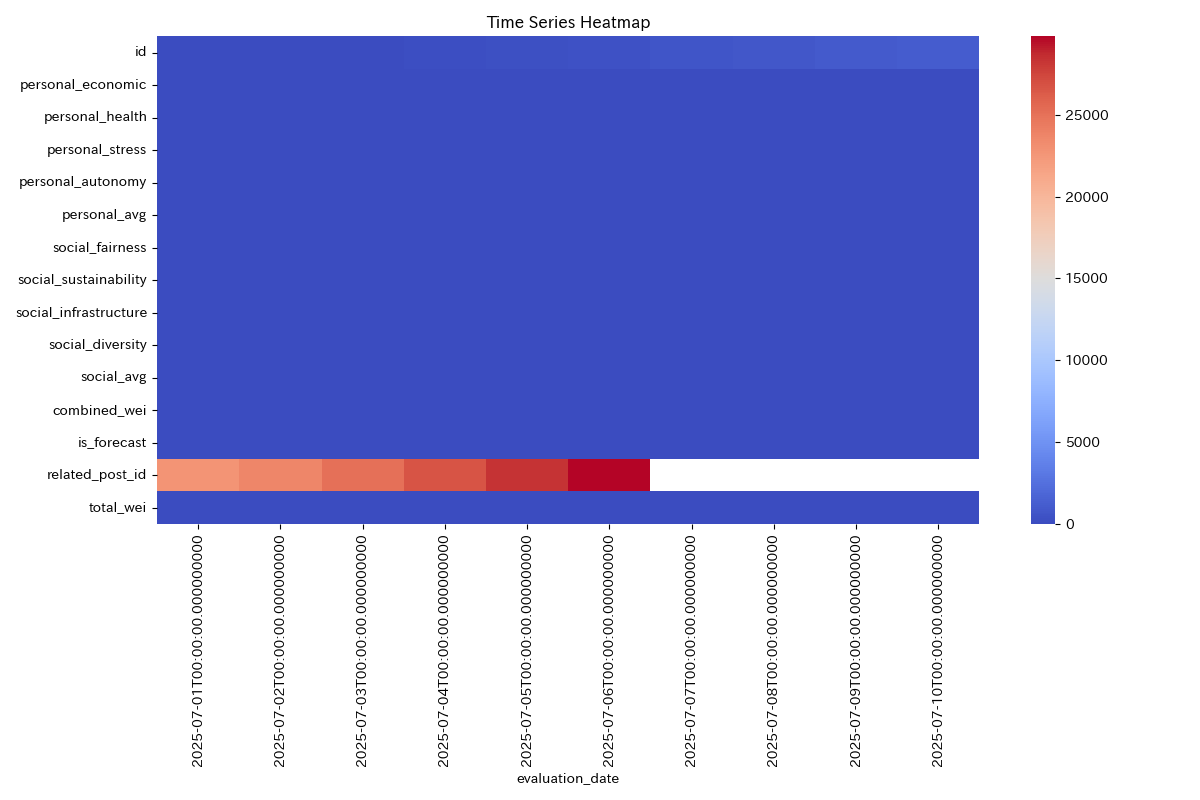

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、時系列に沿ってWEI(Well-being Evaluation Index)に関連するパラメータの推移を可視化しています。軸を見ると、個人属性(経済、健康、ストレス、自己決定権)と社会属性(公平性、持続可能性、インフラ、多様性)ごとにデータが記録されており、データの多くは0付近または小さい値で分布していること、いくつか特定のカテゴリ(特にrelated_post_idやid項目など)が他と比べて極端に大きな値(2万~3万弱)を示しているのが特徴です。これはヒートマップにおけるスケールの歪みを生み、個人や社会の本質的なスコアの対比や変動が視覚的にはわかりにくくなっています。WEIスコアで見ると、個人面では経済的安定性や健康面はやや課題が残り、自己決定権が相対的に高めです。一方、社会面では概ね全ての指標が0.7以上と一定の水準にありますが、中長期的な持続可能性や多様性の余地はまだ見られます。個人と社会の総合平均(約0.69)は一定の安定を示すものの、ストレス管理や健康への配慮が課題です。政策提言としては、個人のウェルビーイング向上にはストレス軽減や健康増進施策を重点的に推進すること、また異なるデータレンジに対し正規化された可視化を行うことで、実質的な傾向や課題への理解が進むと考えられます。社会全体の公平性維持や多様性促進についても積極的な介入が望まれ、インフラや持続可能性の基盤強化も並行して進めるべきです。最終的には個人・社会それぞれの充足度を同時に高める介入がウェルビーイング向上の鍵となるでしょう。