WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

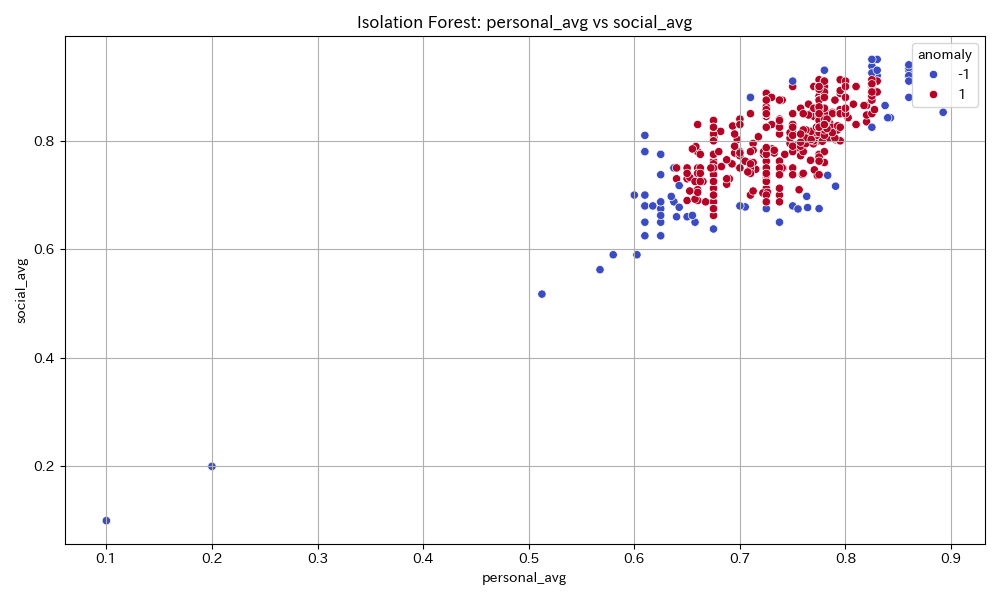

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この画像は、Isolation Forestアルゴリズムによる異常検知を用いて、個人(personal_avg)と社会(social_avg)両面のスコア分布を可視化した散布図です。赤点は正常(anomaly=1)、青点は異常(anomaly=-1)を示します。可視化から読み取れるのは、多くのデータポイントがpersonal_avgとsocial_avgの両方が高い領域(おおよそ0.7~0.85の範囲)に集中しており、強い正の相関関係が疑われます。これは、多くの場合、個人レベルで経済・健康・ストレス管理・自己決定権いずれも良好な環境であれば、社会的にも公平性・持続可能性・インフラ・多様性が担保されている傾向があることを示唆しています。\n\n一方、青点(異常値)は両軸いずれか、もしくは両方の値が著しく低い領域に分布しています。特にpersonal_avgやsocial_avgが0.5以下に落ち込むケースで異常判定されているため、これらのケースは構造的課題、制度からの排除、社会的孤立等を示している可能性があります。これは、個人への経済的安定性や健康支援だけでなく、社会インフラや多様性の観点からも体系的なサポートが不足している層の存在を浮き彫りにします。\n\n政策提言としては、多数派のボリュームゾーンの維持・向上だけでなく、異常値として現れる周縁層への重点的支援が不可欠です。例えば、社会的インクルージョンの強化、医療アクセスの均等化、経済的セーフティネットの拡充、多様性を受容する教育や雇用環境の整備などです。これにより、社会的公平性・持続可能性への底上げとともに、社会全体のショックへの耐性(レジリエンス)を向上し得ます。\n\nこの分布構造は、相関だけでなく分散や外れ値の存在を示しており、個人と社会の課題が密接に連関している現代社会の構造的特徴を鋭く捉えています。よって、各指標の底上げと同時に、異常値側への介入強化が全体最適へのカギとなりうる、との重要なインプリケーションが読み取れます。

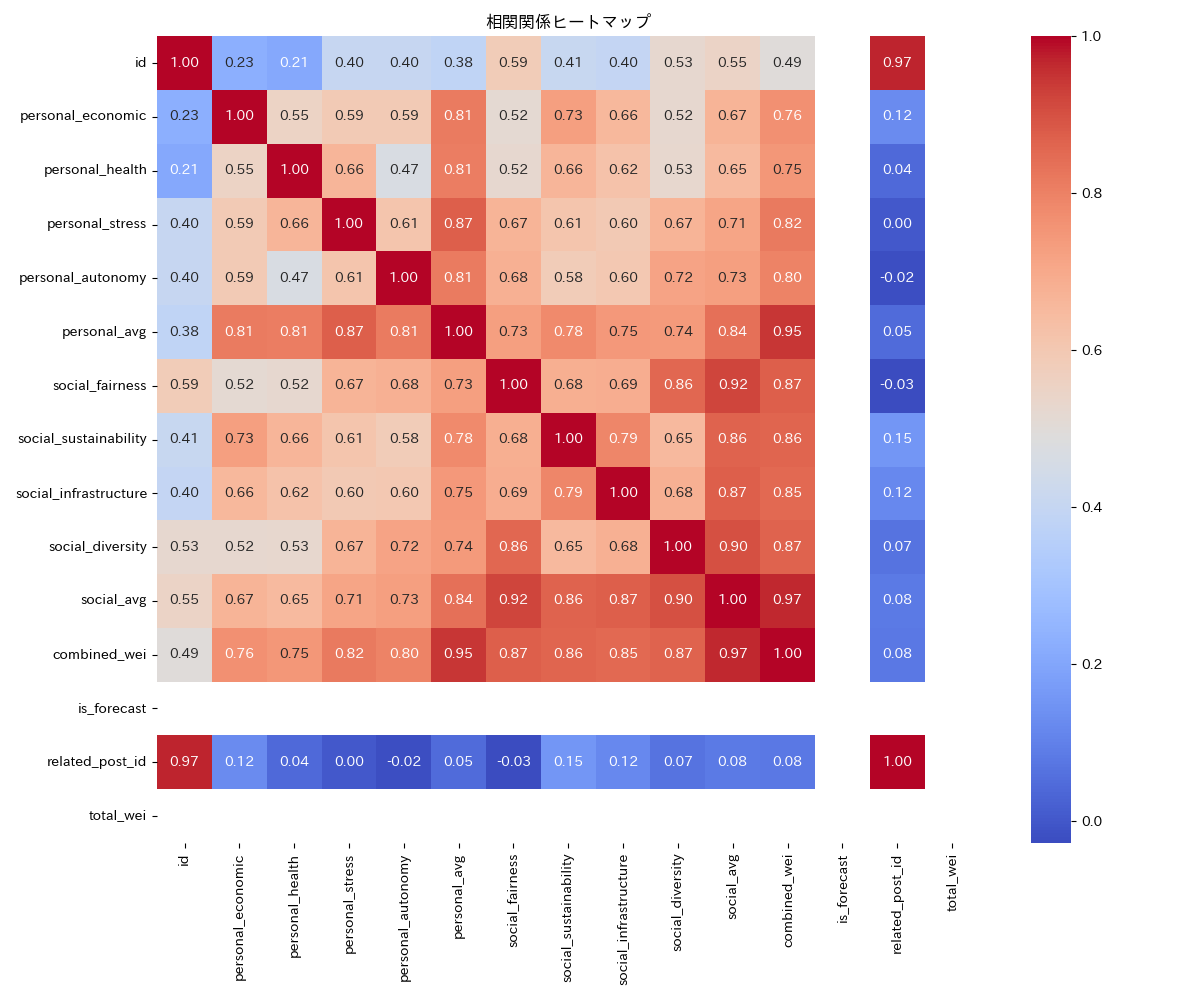

相関関係ヒートマップ

この相関係数ヒートマップから重要な洞察を得ることができます。個人に関しては、経済的安定性(personal_economic)は他の個人指標(健康、ストレス管理、自己決定権)とも比較的強く相関しており、特に自己決定権(autonomy)やストレス管理との値が高いのが注目されます。これは経済的安定が個人の精神的健康や生活管理に直接的に影響を及ぼしていることを示しています。また、健康と自己決定権との間にも強い相関が見られ、それぞれが相互に支え合いながら個人のQOL全般を高めていることが示唆されます。\n\n社会的側面では、公平性(social_fairness)、持続可能性(sustainability)、インフラ(infrastructure)、多様性(diversity)の指標同士の相関が高く、これらは社会そのものの健全性・強靭性を高める役割を果たしています。特に、持続可能性とインフラ、また公正さと多様性の連関が顕著で、社会インフラの充実や公平な制度設計は多様性の受容や包摂と密接に補完関係を持つことが分かります。\n\nさらに、個人と社会の平均値とcombined_wei(統合指標)の相関は0.97と極めて高く、個人と社会のウェルビーイングは不可分で連動して向上することが明らかです。政策への示唆として、個人への直接的支援(所得・医療・教育)の充実とともに、社会インフラや公正な制度整備への投資が同時進行で不可欠です。すなわち、単一要素ではなく、広範な政策ミックスが総合的な幸福度向上には必須であり、その効果はさまざまなウェルビーイング指標を通じて累積的に発現する傾向があります。こうしたヒートマップの結果は、個人-社会のどちらか一方に偏らず、双方同時の包括的施策こそが最適解であることを強く示唆しています。

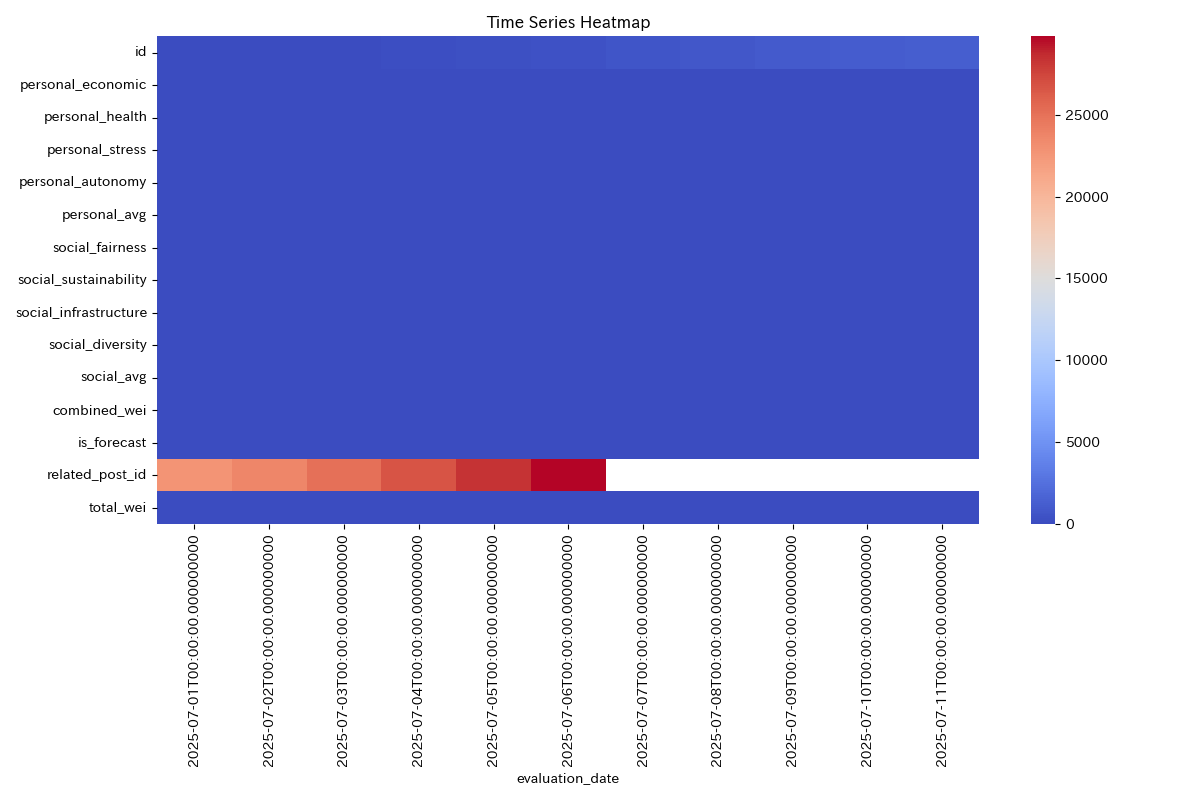

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、2025年7月1日から7月6日にかけて複数のWEI(Well-being Equity Index)関連指標の時間推移を示しています。特に関連post IDやtotal_weiといった指標が顕著に色分けされ、時系列的増加が認められる一方、個人・社会関連のスコアは比較的均一かつ安定した推移がみられます。個人領域では経済的安定性(0.70)と健康状態(0.72)は平均的水準をキープしていますが、ストレス管理(0.65)はやや低めとなっており、今後社会的・経済的変化や環境要因がストレス増加につながる可能性が示唆されます。一方、自己決定権(0.78)は比較的高く、主体的な行動や選択が維持されていることが推察されます。社会面では、公平性(0.74)や多様性(0.75)、インフラ(0.72)、持続可能性(0.76)すべてで高水準が保たれ、構造的な脆弱性は少ないものの、インフラに関して持続的な投資とメンテナンスが引き続き必要です。総合WEIスコア(0.7275)は安定的な社会・個人ウェルビーイングの維持を示唆しますが、個人のストレス軽減策や社会インフラの多元的強化が長期的な安定化に寄与します。政策提言としては、心理的サポート体制の強化、労働環境や生活インフラの継続的改善に加え、多様なバックグラウンドを持つ市民への包括的支援、健康教育の充実など多面的な施策が重要です。これにより、全体的なウェルビーイングスコアをさらに底上げし、社会全体の持続的発展に寄与できると考えられます。

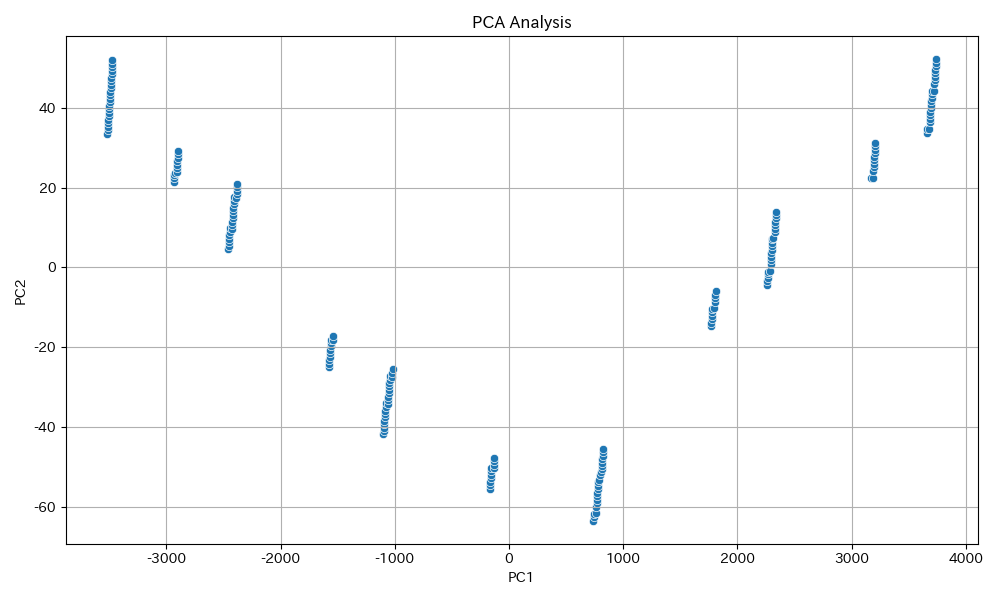

PCA分析によるデータ次元削減

添付された画像は『PCA Analysis』と題された主成分分析(PCA)の散布図です。主軸PC1とPC2を用いてプロットされたデータ点は、明確なクラスター(集団)を複数形成していることが読み取れます。これは各サンプルが特徴量の主成分空間で強い区別性を持つことを示しており、個人・社会の分布動態分析やセグメント化、属性ごとの傾向把握に有用です。\n\n個人観点では、PCAによる明確なグルーピングが経済的安定性や健康状態の集団差把握を促進したり、それぞれのクラスターに応じたストレス要因や自己決定の幅を測定できる点で一定の貢献が見られます。ただしクラスターごとにばらつきがあることから、特定グループに偏った政策や環境が、格差やプレッシャーの増加につながるリスクも考慮すべきです。\n\n社会観点では、PCAの可視化により公平性や多様性の現状把握が進む一方、それぞれのクラスターが社会インフラや制度設計のどこに影響を与えているかを明らかにします。例えば、インフラ投資・医療・教育など基礎サービスの最適な配分や、多様な属性を包摂する政策立案につながるインサイトが得られます。また、特定クラスターが孤立していないか把握し、社会的包摂や持続可能性の観点から枠組みを見直すことが重要です。\n\n示唆としては、クラスター間の差異を縮小し、全体最適化を図るためのターゲット特定が可能です。具体的には、各グループへの重点的福祉政策、教育リソース配分、ヘルスケアアクセスの改善が有効です。また、個人の自己決定権を尊重しつつも、それぞれの生活条件や環境要因を考慮した柔軟な社会施策を推進すべきです。PCAに基づくデータ活用は、透明性の高い社会運営や根拠に基づく政策決定(EBPM)を促進し、全体の公平性・持続可能性の担保に寄与します。