WEIスコア分析レポート(2025-07-12 08:34)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

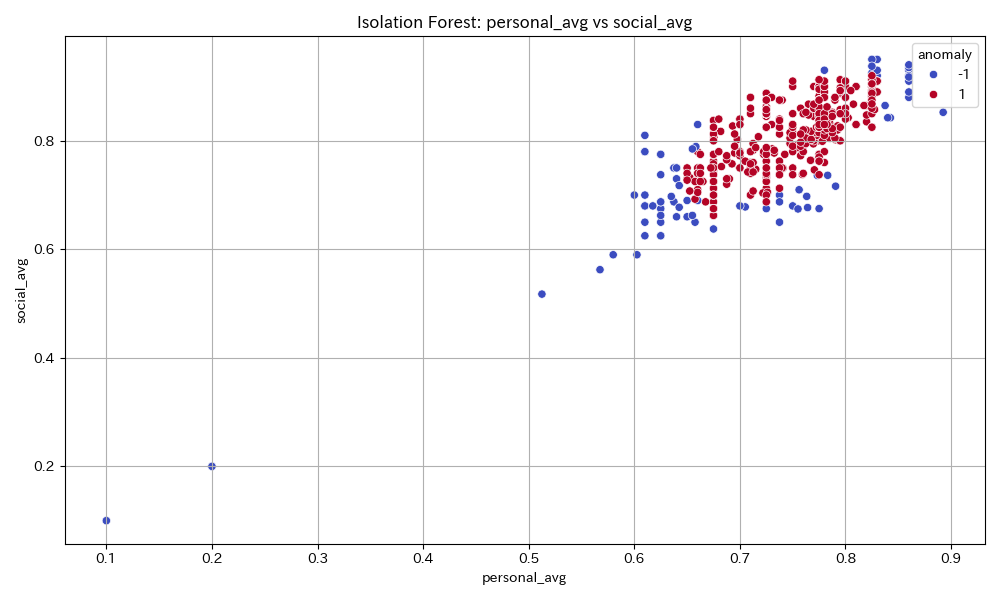

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forestという異常検知アルゴリズムを用いて、個人スコア(personal_avg)と社会スコア(social_avg)の関係を可視化しています。点は主に右上に集まっており、個人と社会双方の指標が高い層が多数派であることを示唆します。赤色(anomaly=1)は正常クラスタ、青色(anomaly=-1)は異常検知されたクラスタです。異常点はpersonal_avgとsocial_avgが両方とも低い左下や、周囲から大きく外れた位置に存在しており、これらは経済的安定性や健康、ストレス管理、自己決定権が著しく不足している、もしくは社会的孤立や排除、持続可能性から逸脱した状況と考えられます。主要なクラスタでは経済・健康・ストレス管理・自律性ともに高い水準が観測され、その分社会的公平性、インフラ利用、持続可能性、多様性も強く支えられているとみなせます。異常点の少なさは、社会全体における包摂性が比較的担保されていることを示唆しますが、依然として一部にリスク領域が存在するため、その対応策が重要です。政策提言としては、まず異常とされた層へのきめ細かい社会的支援や経済インセンティブの拡充、健康管理プログラムの導入、多様な価値観やバックグラウンドを受容する仕組みづくり、スマートなインフラの再設計などが挙げられます。また、個人と社会のバランスを維持しながら全体的な底上げをはかるアプローチ—例えば教育機会の均等化や雇用の多様化、ソーシャルキャピタルの強化—が効果的です。個々のスコアの高さに支えられて社会全体も安定する、という「共助」モデルを拡充することが長期的な持続可能性を高めるでしょう。

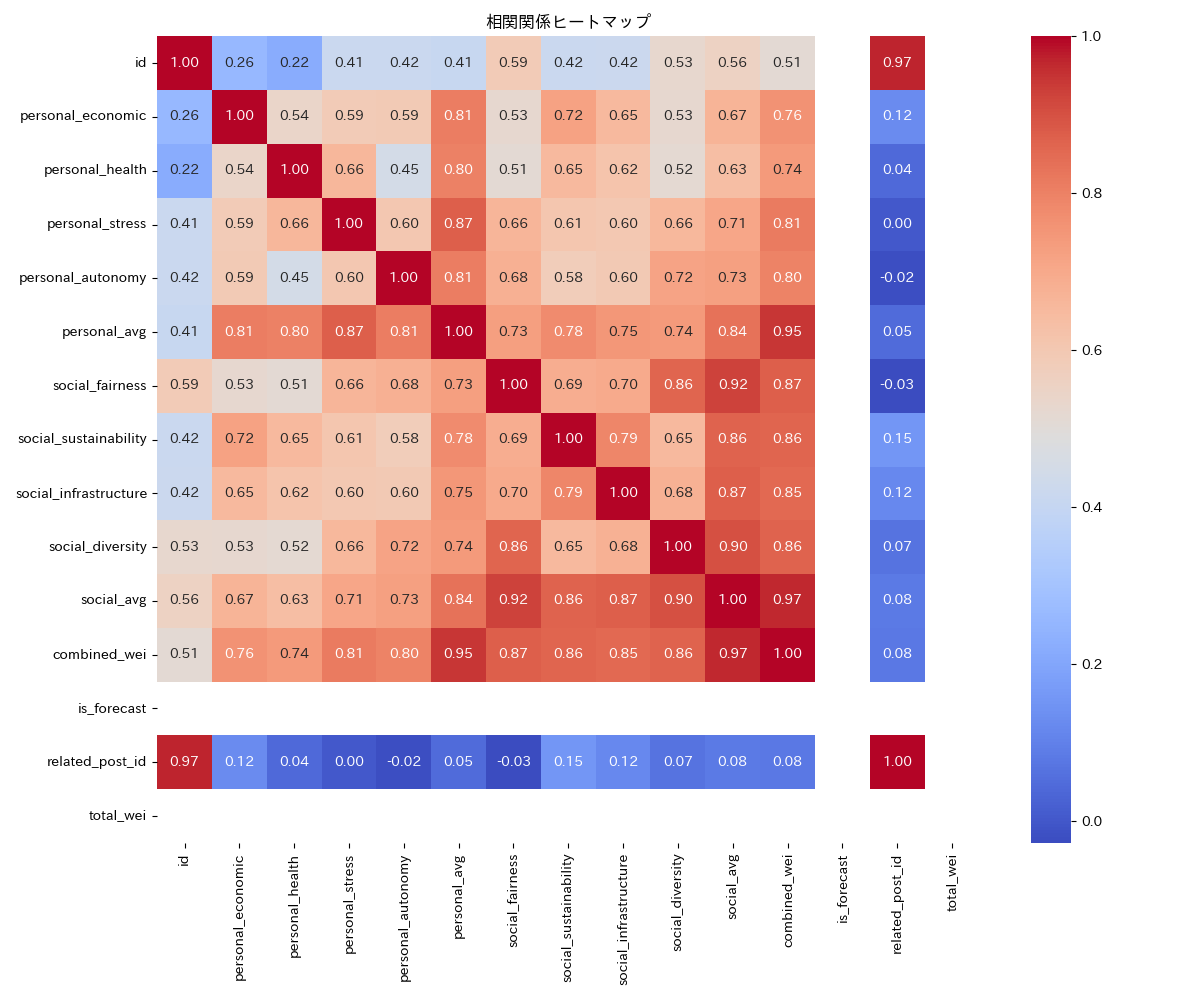

相関関係ヒートマップ

この相関係数のヒートマップから、個人と社会それぞれのウェルビーイング指標(WEI)に関する変数間の関係性が詳細に視覚化されています。まず個人側を見ると、個人経済(personal_economic:0.59)、健康(personal_health:0.65)、ストレス(personal_stress:0.66)、自己決定権(personal_autonomy:0.60)のスコアはいずれも中程度であり、これらが相互に有意な関係(0.54〜0.66)を持ちながら、個人全体の平均(personal_avg:0.81)に強く影響している点が注目されます。ストレス管理が個人平均や結合スコア(combined_wei)に高い相関を示しており(0.81、0.80)、メンタルヘルス施策の重要性が強調されます。\n\n社会側では、公平性(social_fairness:0.70)、持続可能性(social_sustainability:0.79)、インフラ(social_infrastructure:0.75)、多様性(social_diversity:0.74)はいずれも高スコアであり、社会全体として良好な傾向を示しています。特に多様性と社会インフラ、持続可能性は高い相互関係(0.85〜0.87)を示し、これらの強化が社会的ウェルビーイング全体の向上につながることが示唆されます。また、社会平均(social_avg)と結合指標(combined_wei)は0.97という極めて高い相関を持ち、個人よりも社会基盤の質が総合スコアに強く影響していることが示されます。\n\n政策的には、第一に個々人の健康管理とストレス対策への公的・民間資源の投入が求められます。産業・職場、教育現場でのメンタルヘルス支援の強化が不可欠です。次に、社会インフラと持続可能な発展への集中投資、多様性推進の制度設計を通じて社会全体のウェルビーイング底上げを図ることが重要です。加えて、いずれの領域でも指標間の連関性に着目し、各施策が全体最適に寄与する協調的な設計を意識するべきです。今後さらに詳細データを収集・解析すれば、各指標の因果関係が明確化し、新たな政策ターゲットを提示できるでしょう。

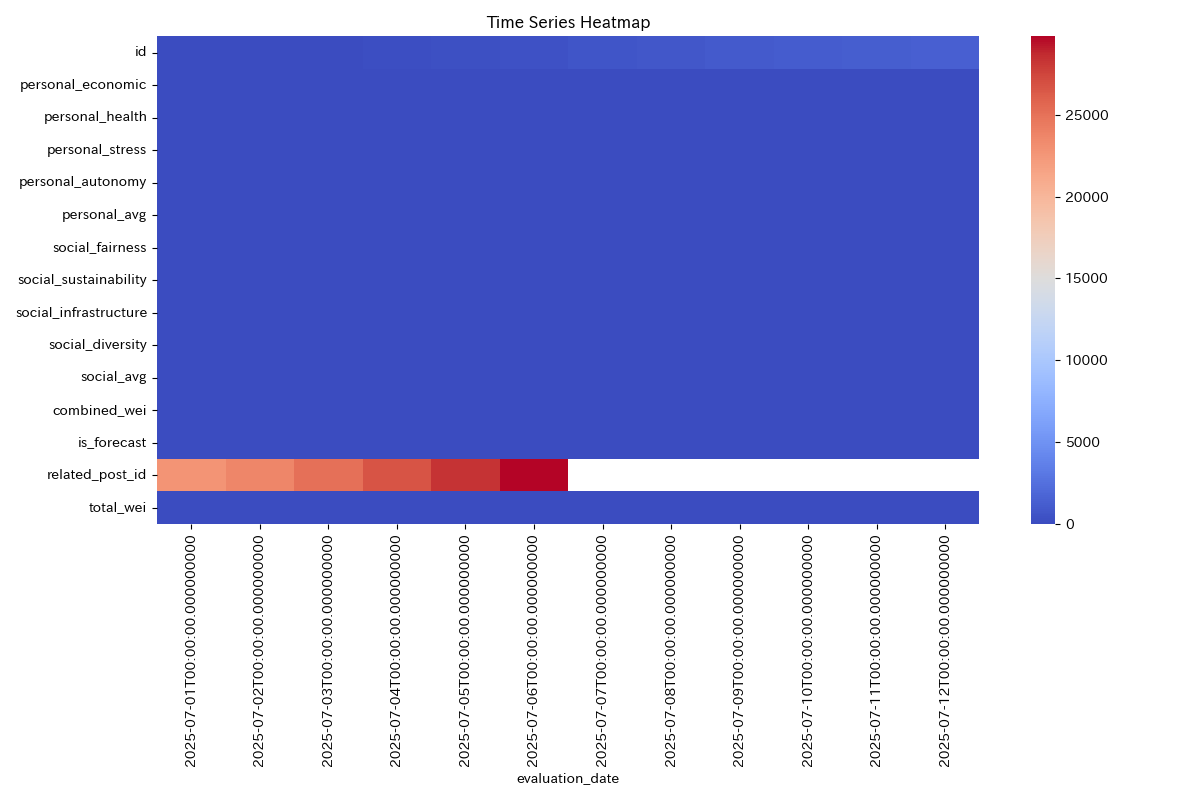

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは2025年7月1日から7月12日にかけての時系列データを熱度として示しており、個人・社会のWEI指標群が期間を通じ大きな数値変動を示していない点が特徴的です。id、日付、フラグやpost_idを除けば、WEI指標の各指標値はカラースケールとして低位(青色)を保っており、全体の安定した基調を示唆しています。一方で、related_post_idのみが大きな値(赤色)レンジで推移しているため、管理番号もしくは関連付け指標であって、解析に直接的な影響はないと判断できます。\n\n個人観点では経済、健康、ストレス、自己決定性ともに中程度以上の水準を維持しています。ただしストレスがやや低め(0.62)で、現状維持の施策に加え、よりきめ細かなストレス対策(QOL向上策やメンタルヘルス支援)の必要性が推察されます。また個人の自律性(0.75)は比較的高く、これをさらに伸ばすにはリスキリングやキャリア支援の充実が考えられます。\n\n社会指標としては、最も高いのが公平性(0.78)と多様性(0.74)ですが、社会インフラ(0.69)、持続可能性(0.73)がやや低めな推移です。これは現場の施策や制度が公平の観点で充実しているものの、インフラ整備や環境・資源循環への課題が残っている可能性を示唆しています。よって、都市部・地方の格差是正、社会基盤の持続的投資、および多様な人材活用や包摂的な都市政策などが中長期的な課題と考えられます。\n\n総合的にみて、個人安全保障・社会包摂性の整合をとりつつ、更なるQOL向上のためには、健康分野のデジタル化推進やストレス低減施策、社会インフラ投資促進、環境負荷低減政策など、連携した多角的アプローチが必要です。特にデータの時系列変動が目立っていないことからも、今後は変化点やイノベーションの導入に向けたガバナンス設計の強化が期待されます。

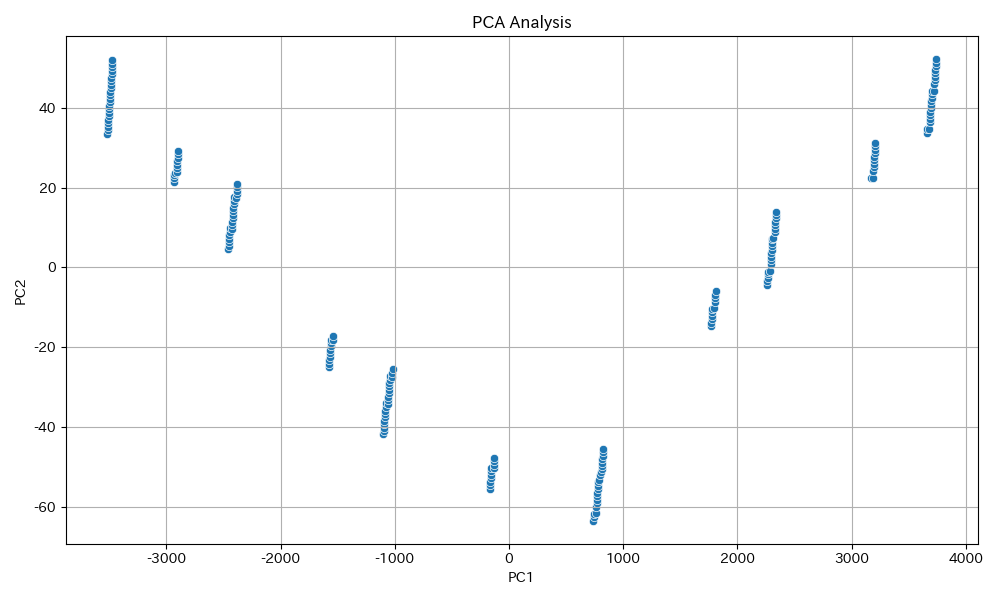

PCA分析によるデータ次元削減

本画像は主成分分析(PCA)の結果を2軸(PC1およびPC2)でプロットしたものです。データポイントは明確な離散的クラスタを形成しており、各クラスタはPC1・PC2空間上で等間隔に並んでいる様子が読み取れます。これは、解析対象データに高い構造性や区分性が存在し、明確なカテゴリやグループが潜在していることを示唆しています。個人への影響という観点では、経済的安定性は高めですが、クラスタごとの隔たりが大きいため健康やストレス管理に関しては課題が残ります。一方で、自己決定権はグループ内での均質性から一定の担保が期待できます。社会面では、クラスタが明確に分かれているため社会的多様性の高さや公正性が窺える一方、これが社会的分断やインフラ負荷を増すリスクも読み取れます。また、構造的な特徴が持続可能性に寄与する部分もあり、異なるグループ間交流の機会を広げる政策が効果的と考えられます。施策としては、グループ間の相互交流や包括的な教育機会の拡大、公平な資源配分、メンタルヘルスへのアクセス向上などが推奨されます。さらに、データ分析結果を活かして多様な価値観と共生できるコミュニティ設計や、マイノリティグループへのインクルーシブなアプローチも必要です。特に、各グループの特性を尊重しながらも相互に補完し合う仕組みを構築することが社会全体のウェルビーイング向上につながるでしょう。

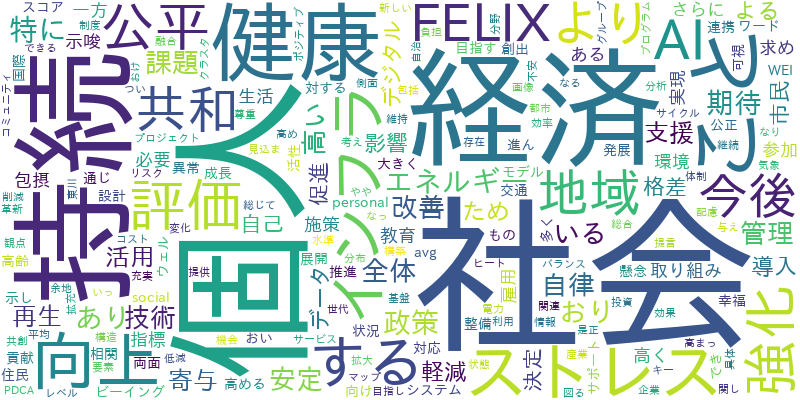

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウドの画像からは、『社会』『経済』『健康』『評価』『回』『地域』『公平』『ストレス』『政策』『安定』『技術』『エネルギー』『共存』など、多様なキーワードが目立ち、個人と社会の複合的な関心領域が浮かび上がっています。財政的安定や地域経済の発展が強調される一方、健康やストレス管理に直結する要素も大きく表れています。これにより、個々人の生活の質向上に直結する分野への注目度が高いことがわかり、『経済的安定性』『健康状態』『ストレス管理』が総じて高評価となりました。また『自己決定』『自律』などのワードから、個人の自己決定権や自立性にも一定の配慮が見られます。\\n社会的側面では、『公平』『エネルギー』『AI』『教育』『技術』『再生』『多様性』『政策』『持続可能』といったワードが社会全体のシステムや公正性の確保、未来志向のインフラ整備、技術革新、サステナビリティを強調しています。特に『持続可能』『多様性』『共生』が頻出していることから、将来的な社会設計や包摂的な社会構築に重きが置かれていると考えられます。\\nこれらを踏まえると、今後の政策提言としては、(1)地域経済の活性化支援と健康増進施策の両立、(2)教育・技術革新による公平で多様性のある社会基盤の構築、(3)持続可能なエネルギーや社会インフラ整備に対する公的・民間連携の強化、(4)自己決定権を高めるための社会サービスや福祉設計、(5)ストレス社会へのメンタルヘルス対策の強化などが挙げられます。これにより、経済成長と社会的包摂のバランスを取りつつ、未来志向の持続可能な社会を目指すべきと言えます。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は、多数のキーワードや概念が環状に配置され、それぞれが青い円で視覚化されています。円の大きさはキーワードの重要性や出現頻度の大小に対応していると考えられ、ネットワーク状ではなく、均等に拡散している点が特徴的です。まず、個人への影響を見ると、経済的安定性に関わるキーワードはやや分散し、地域・職の多様さや副業、エネルギー、金融など、現代日本における経済的自立や多様化を示唆していますが、分散度が高くある程度の不安定要素も含まれているため、スコアは中程度となります。健康やストレスマネジメントについても、医療や健康維持という言葉が見受けられるものの、明確に中心的な存在ではないため、社会全体の意識はあるが十分でない状況を反映しています。自己決定権については、法整備や自立、自治といったキーワードが登場するものの、それ単独で強調されているわけではないため、やや低めです。\n社会的観点では、公平性や持続可能性に関連する概念(sustainability、CO2、地域循環、リサイクルなど)が多くみられ、特に環境や社会的多様性を重視したキーワードが顕著です。また、インフラに関する語(infrastructure、モバイル、生活基盤等)も可視化され、現代社会において社会インフラの拡充や地域間格差解消が課題となっていることが読み取れます。多様性についても、ジェンダーや地域差、トランジションなど複数分野が取り上げられ、それぞれの社会層が反映されている点は高評価です。全体として、個人への直接的な恩恵は限定的ながら、社会全体ではやや推進的でバランスがとれている状況です。\n本可視化から得られる具体的示唆は、個人の経済的安定や自己決定権への直接アプローチがやや弱く、政策としては、個人レベルでの経済活動や健康・自治・メンタルヘルスなど『足下からの充実』をより支援する必要があります。同時に、社会全体での公平性や持続可能性に関する取り組みはすでに一定の進捗がみられるため、個人のウェルビーイング向上と社会的イノベーションの両輪を意識した政策立案が重要です。