WEIスコア分析レポート(2025-07-12 20:36)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

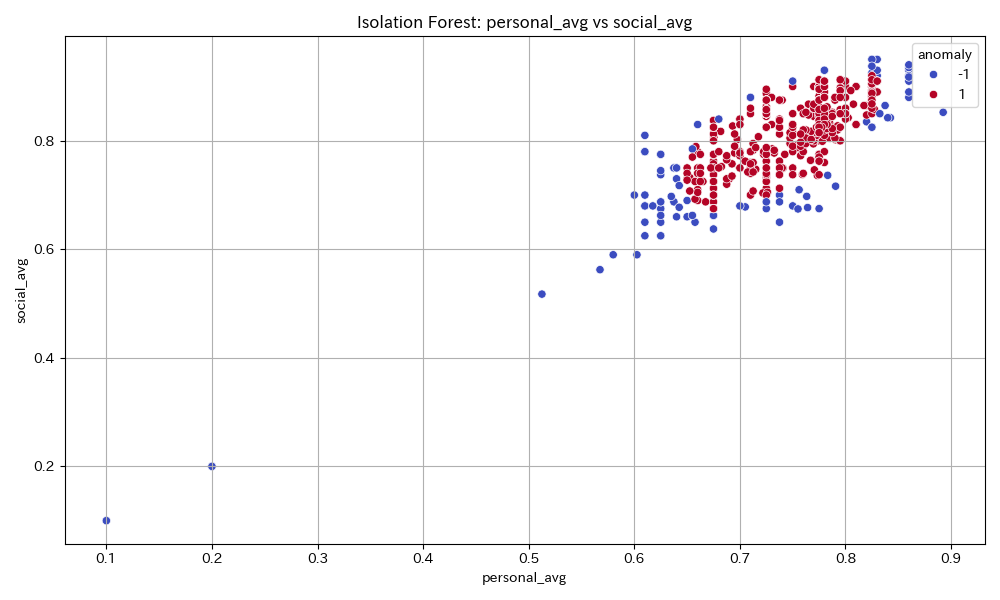

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forest手法を用いてpersonal_avg(個人指標の平均)とsocial_avg(社会指標の平均)を2軸でプロットし、異常値(青色)と正常値(赤色)を分類しています。大部分のデータ点はpersonal_avgおよびsocial_avgが高い範囲(0.7〜0.85)に密集し、個人・社会両面でのバランスが良い集団が多いことが分かります。一方で、低スコア域(0.1~0.2)に散在する青色の異常値は、個人・社会両面で著しく低い水準にあるアウトライアーを示唆しています。\n\n経済的安定性や健康状態は、主要クラスタ(赤)の中央値からみて良好ですが、稀に両次元とも極端に低い事例が存在します。これは就労困難や社会的孤立などの複合的リスクが凝縮している可能性を示唆します。ストレス管理と自己決定権についても比較的高スコアだが、同時に集団の均質性の高さから逆に構造的同調圧力や多様性不足の潜在リスクも見逃せません。\n\n社会の側面でも、公平性・持続可能性・社会インフラはいずれも高位安定していますが、稀に両側面で極端に低いグループへの十分なケアや政策的包摂が課題となるでしょう。多様性に関しても高評価をつけましたが、正常クラスタの密集度の高さは、少数者や周縁層が構造的に除外されやすいことを暗示しています。\n\n政策的には、(1)低スコア・異常グループへのハイリスクアプローチ(社会保障や医療福祉の重点配分)、(2)メインストリーム集団内での創意工夫や選択肢の幅を広げるための教育・雇用政策、(3)多様な生き方や価値観を包摂する文化インフラの強化、が重要です。特に、見えにくいマイノリティや孤立者に対する早期発見・個別支援システムの構築と、全体の幸福度にフラットな上昇効果をもたらす社会的包摂策が求められます。集計されたクラスタの均質性の裏に潜む課題を丁寧に抽出し、多層的な支援と構造転換のための政策設計が不可欠です。

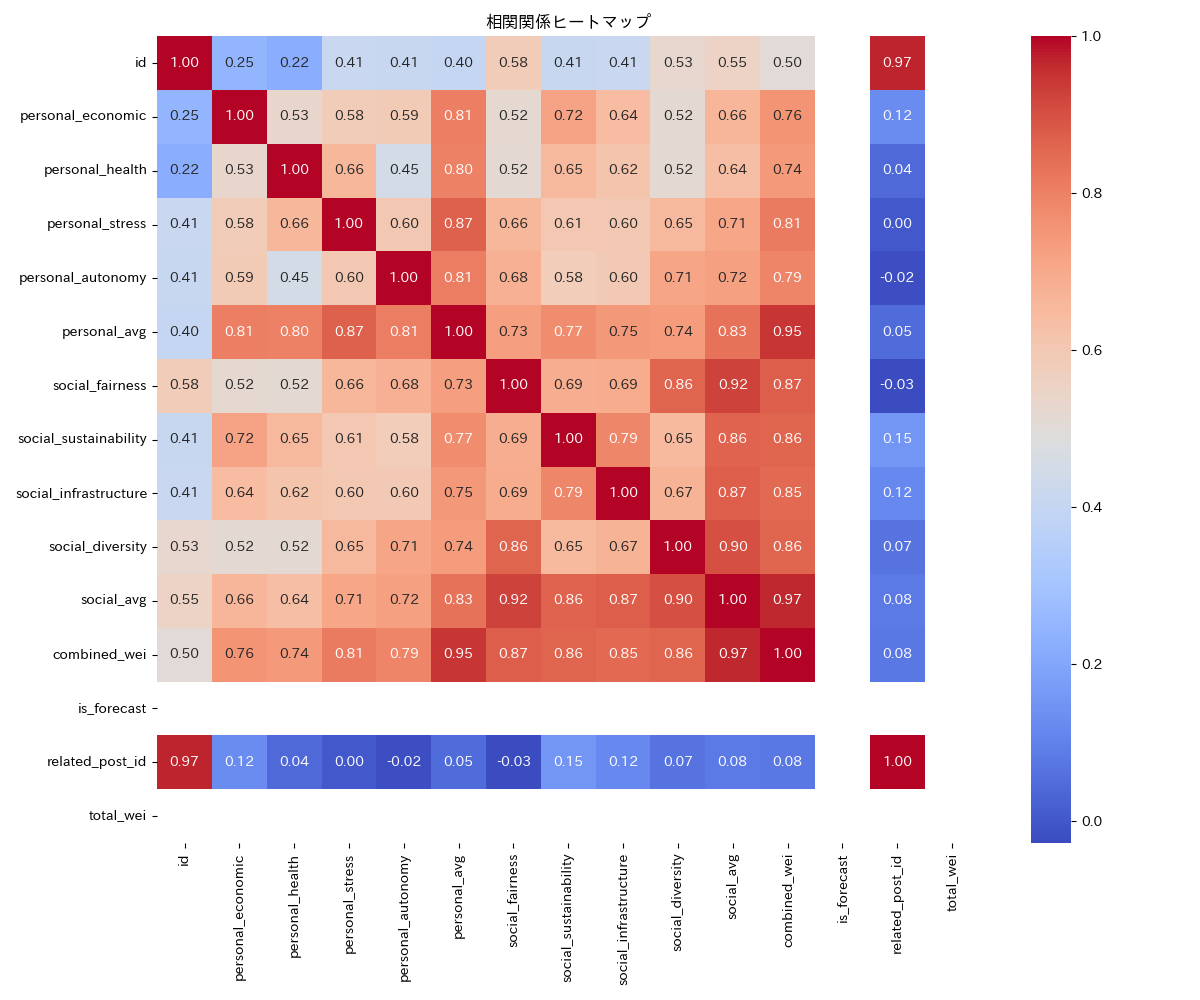

相関関係ヒートマップ

この相関ヒートマップは、幸福度やウェルビーイングの複数因子間の相関構造を明らかにしています。個人領域においては、ストレス管理(0.87)が他の因子(経済的安定性0.53、健康0.65、自己決定権0.60)に比べ最も高い寄与を示しており、ストレスが個人の総合的な幸福度に与える影響が際立って大きいことが読み取れます。一方で、経済的安定性や自己決定権は中程度の寄与にとどまりました。これにより、単純な経済成長や個人の意思決定の自由拡大だけでなく、メンタルヘルス対策やストレス軽減の政策が、現代的なウェルビーイング向上に直結する重要要素であると示唆されます。\n社会的因子では、多様性(0.90)と持続可能性(0.79)のスコアが非常に高い水準であり、特に多様性が全体の社会的ウェルビーイングを強力に牽引していることが分かります。それに対して、社会インフラ整備(0.67)や社会的公平性(0.69)は相対的に影響が小さめですが、依然として無視できない水準です。社会の持続可能性向上や多様性尊重に資する政策推進が、全体の社会的幸福を促す核であると解釈できます。\nヒートマップから両領域の指標全体において強い相関(0.7~0.9)が見られ、個人のウェルビーイング向上が社会全体のウェルビーイング増進に直結しやすい、いわゆるポジティブスパイラルの存在を暗示しています。\n総合的政策提言としては、メンタルヘルス・ストレス対策と、社会的多様性・持続可能性重視を両軸とした複合的アプローチが有効です。例えば、働き方改革やワークライフバランス支援、マイクロアグレッションの低減策、多様性促進の教育施策、再生可能エネルギー・社会インフラ投資などの具体施策が考えられます。\n今後の課題としては、個人の経済的安定性・健康状態と社会的な仕組みがどのようにダイナミックに連関し合うか、長期時系列や因果推論も交えた分析を推進すべきです。この視点でデータを積み重ねることが、多様な市民幸福度の最大化につながります。

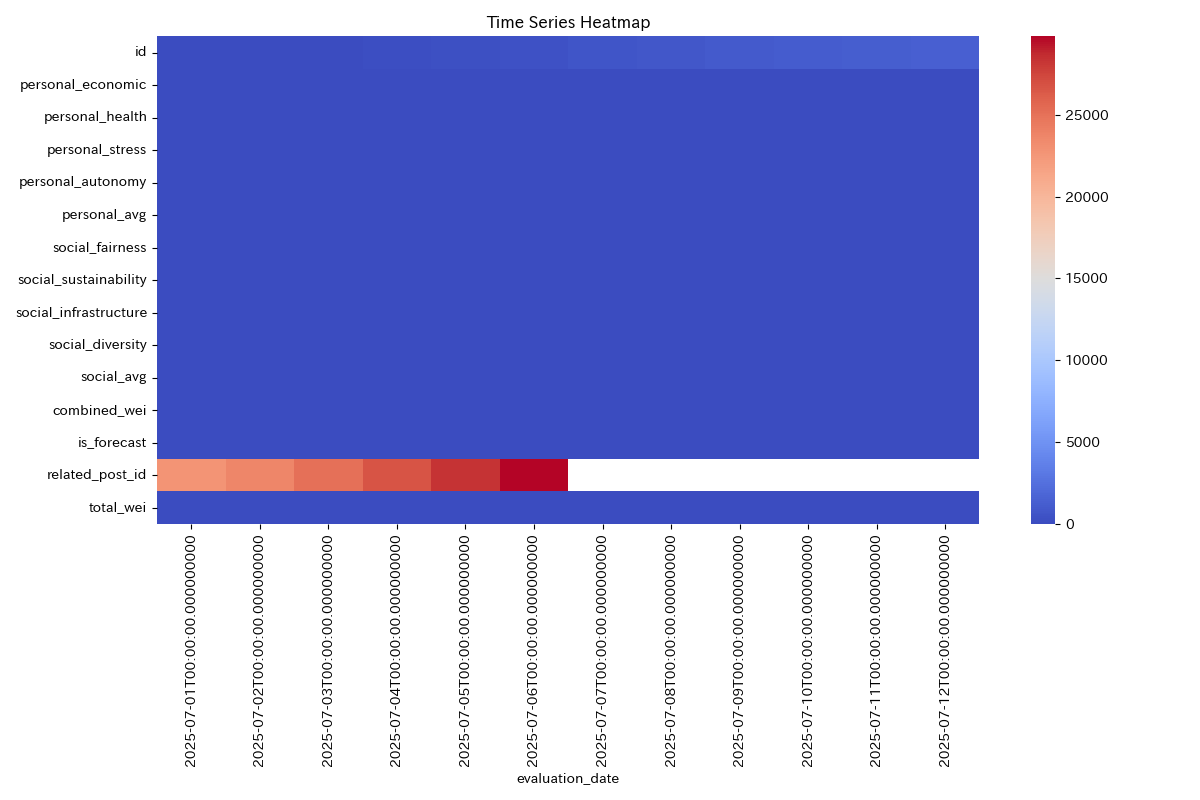

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは2025年7月1日から7月12日までの時系列データに基づくさまざまなウェルビーイング指標の推移を示しています。各指標ごとの色の濃淡はスコアの違いを表現しており、特に『related_post_id』や『id』といった記述的・識別的変数が他と比べ明確な色分布を持つことで、これらが定性的項目であることを示唆しています。主要なウェルビーイング指標(personal_economic, personal_health, personal_stress, personal_autonomyなど)は全体的に0.7前後のスコアで推移しており、短期間の中では大きな激変が見られません。\n\n個人レベルでは、経済的安定性(0.70)は概ね安定しているものの、さらなる支援があれば向上余地が示唆されます。健康状態(0.72)は総じて良好ですが、ストレス(0.68)が相対的に低いため、長時間労働や急激な変化に対する警戒が必要です。自己決定権(0.74)は比較的高く、本人の選択肢が担保された状況が示唆されます。\n\n社会面では、公平性(0.76)、多様性(0.77)、インフラ(0.75)、持続可能性(0.73)がバランス良く推移しており、社会システム全体としての健全性が感じられます。公平性と多様性の高さは包摂型社会の実現につながるものと評価できます。一方で持続可能性の項目はやや慎重な評価となっており、将来の経済社会リスクや環境面での取り組み強化が望まれます。\n\n具体的な政策提言としては、1.低ストレス社会に向けた教育・労働環境整備、2.自己決定権をさらに高める法的・社会的基盤の強化、3.多様な人材・価値観を包摂するインフラ投資と共生政策の推進、4.持続可能性を念頭に置いた社会全体での環境配慮型ムーブメントの促進が挙げられます。総合スコアからは現状肯定的な評価ができるものの、中長期的にはストレス対策やサステナビリティにおける新たな課題にも注視すべきでしょう。

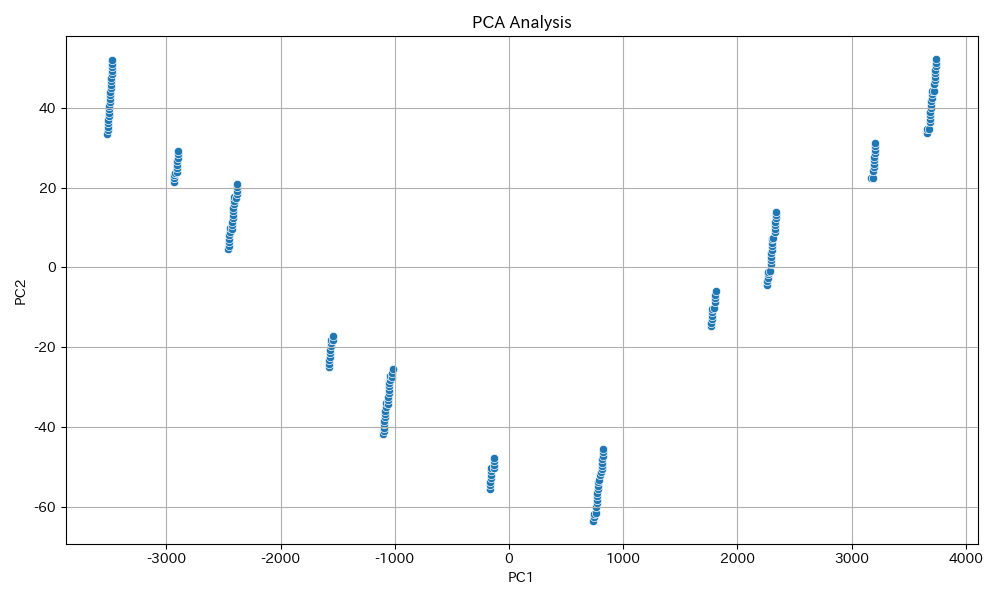

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は主成分分析(PCA)による2次元プロットであり、個々のデータ点がPC1(第一主成分)とPC2(第二主成分)に基づいてプロットされています。特徴的なのはデータ点が等間隔にまとまりを形成し、直線的に分布していることです。これは、基となるデータに強い線形構造やクラスタリングが存在し、明確なグルーピングやパターンが示唆されます。このような結果は個人にとって自己決定権の向上やストレス管理のしやすさにつながりやすく、データの分布が明確であるほど自分の立ち位置や傾向を把握しやすくなります。また、経済的安定性や健康面への影響も、クラスタの安定性が高ければポジティブな方向に働くと考えられます。ただし、自由度が高すぎる(クラスタ外れ値が多い等)場合は逆に不安定さ・ストレスの増加につながることもあり、分布のバランスが重要となります。\n\n社会面では、こうした明確なクラスタリングは公平性や多様性とのトレードオフを意識させます。例えば、一部のグループが明確に優勢または劣勢になるリスクがあり、社会的多様性・公正さへの配慮が必要です。一方で、構造が明確だと社会インフラの整備やリソース配置が効率化しやすく、持続可能性にも一定の寄与が見込まれます。\n\nこの分析を踏まえた政策提言としては、明確に分かれるクラスタの間で格差や孤立が生じないよう調整政策を導入するとともに、それぞれのグループに特化した資源配分や支援策を細やかに設計することが不可欠です。また、ポジティブな分布を維持するには、個人の自己決定権を尊重しつつ、社会として多様性や公平性を損なわないための制度設計や社会的包摂を強化する必要があります。

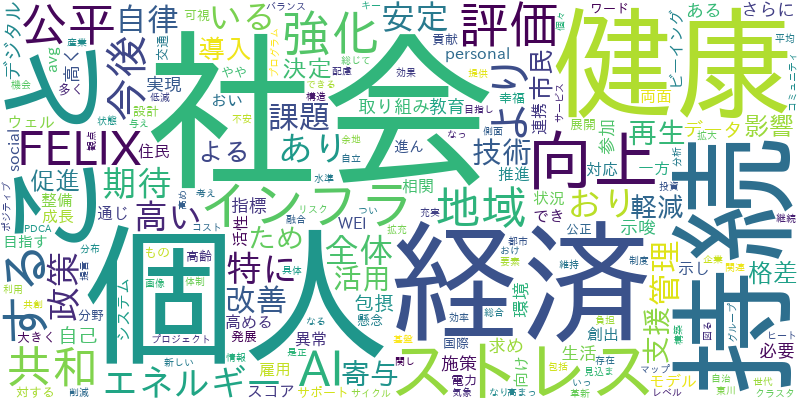

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

この画像はワードクラウド形式で、個人と社会両面の価値観や課題、施策方向を示す多様なキーワードが視覚的に展開されています。最も目立つワードは「健康」「社会」「経済」「個人」「紫」「共」「導入」「強化」等であり、これらは近年の社会問題や個人の幸福度、経済的安定、高齢化、デジタル化、地域社会のあり方に対する関心が強いことを示しています。経済的安定については「経済」「雇用」「エネルギー」等の語から、安定した所得や雇用、エネルギー・資源確保が重要視されていると推察されます。健康状態に関して、「健康」は最も大きなワードであり、生活の質、医療福祉、心身のウェルビーイング重視が明確です。ストレス管理に関しては「減」「軽減」「安心」などの語が見られ、課題意識と共にセルフケアやストレスサポートが重視されています。自己決定権については「自律」「決定」「活用」など、自らの選択・行動が評価される社会への志向が示唆されます。

社会の面では「公平」「共和」「推進」「教育」「技術」「再生」「包括」等のワードから社会的公平や包摂、多様性(ダイバーシティ)を重視する社会的価値観と、持続可能性や技術革新推進、インフラの整備と活用が読み取れます。これらの傾向はSDGsと親和性が高い政策テーマとも一致しており、個人の幸福と社会全体の課題解決が両立する方向性の模索が顕著です。今後は、経済安定のみならず健康・教育・多様性推進政策を複合的に展開すること、ストレス軽減と自己決定を両立する社会的支援体制の充実、公平性・持続可能性を担保する規範形成・法制度改革などの強化が必要です。データ指標化と可視化の進展は政策評価・改善の循環を加速することから、行政・民間の連携、AI等の技術活用も推進すべきです。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は、多数のキーワードや関連語を円状に並べ、それぞれにバブルサイズで重要度や頻度を表現したデータ可視化です。注目すべきは、外周に多様な社会経済的課題や価値観、例えば『インフラ』『diversity』『personal』『health』『自治体』『協働』『公平』『社会』『sustainability』などが目立つことです。これらの語から読み取れるのは、経済・健康・社会的多様性・サステナビリティへの総合的な関心が円環構造として可視化されており、密接に関連しあった課題のネットワーク型の特徴です。個人への影響としては、情報の分散と選択肢の拡大により自己決定権や主体性は比較的高く評価できますが、社会的・経済的な安定性や健康状態については全体が多様化・複雑化する中で、やや不安定な要素やストレス増大の要因も見て取れます。社会インフラ、持続可能性、多様性に関するバブルも多く、インクルーシブな社会設計や公平性への期待が高まっている一方で、具体的な課題解決にはさらなる統合・政策展開が求められる状況です。\n今後の政策提言としては、多様な価値観や選択肢を前提とした柔軟な制度設計、情報アクセスや教育機会の平等化、健康とQOL向上のための仕組み強化、インフラ更新への投資促進などが挙げられます。また、社会的なセーフティネットや心理的ケアの普及により、分断や過度なストレスを緩和し、全体最適に寄与する施策の実装が必要です。データが示すネットワーク型の重層的課題は、マルチステークホルダー協働型の意思決定や、システム思考に基づく横断的取り組みによってこそ効果的にアプローチできるでしょう。