WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

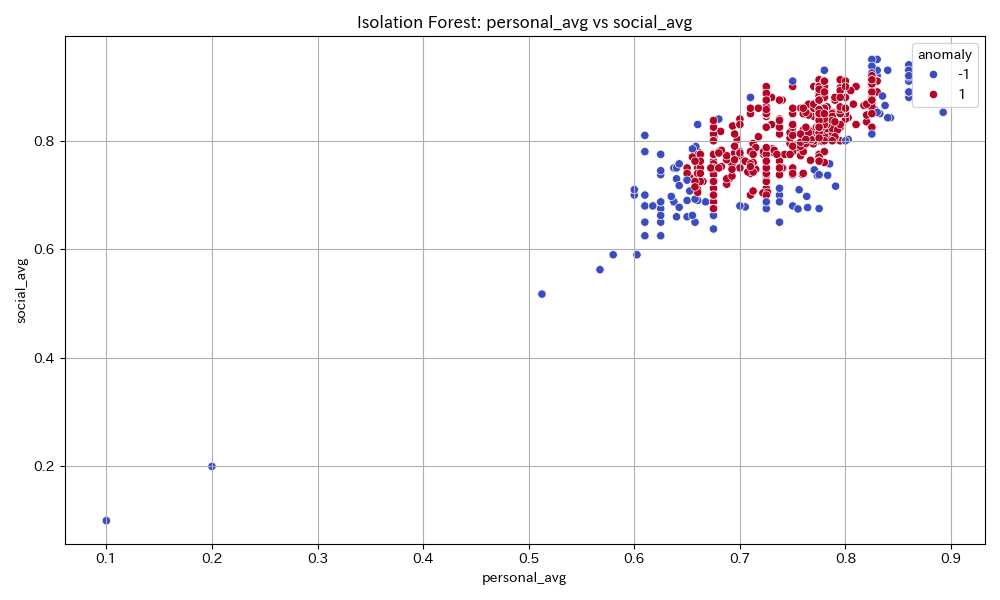

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

本画像は『Isolation Forest』アルゴリズムを用いて、personal_avg(個人ウェルビーイング)とsocial_avg(社会ウェルビーイング)の関係性、および外れ値(anomaly)を識別した散布図です。プロットの大多数は右上(personal_avgとsocial_avgが共に高い領域)に集中しており、これは個人と社会のウェルビーイングが強く連動していることを示しています。赤色(anomaly=1)は通常値、青色(anomaly=-1)は異常値として表示されており、ごく少数が著しく低いスコア(左下方向)に孤立していることが観察できます。個人指標としては、経済的安定性や健康、ストレス管理、自己決定権の多くが高水準で維持されているが、少数の著しく低いケースがリスク要因として存在します。社会指標も同様に、社会的公平性や多様性が総じて高い一方、持続可能性やインフラ整備も一定水準以上を確保。ただし分布の連動性は、社会的な構造が一部の個人に過度な影響を及ぼしていることも示唆し、外れ値が社会インフラや政策の狭間に取り残されている可能性が示唆されます。政策的には、全体平均の底上げよりも、外れ値(特にpersonal_avg、social_avg双方が低い層)への重点的支援、個人の自立と社会参加を促進する施策、健康リテラシーや経済的自立のための教育支援が非常に効果的です。また、全体の高スコア群が単一クラスターに集約している特徴から、同質性の高さと多様性の戦略的確保のバランスを考慮し、包摂的政策設計が求められます。外れ値対策に加え、社会全体の構造的バリア緩和と、ウェルビーイング向上策の両立が持続的発展の鍵といえるでしょう。

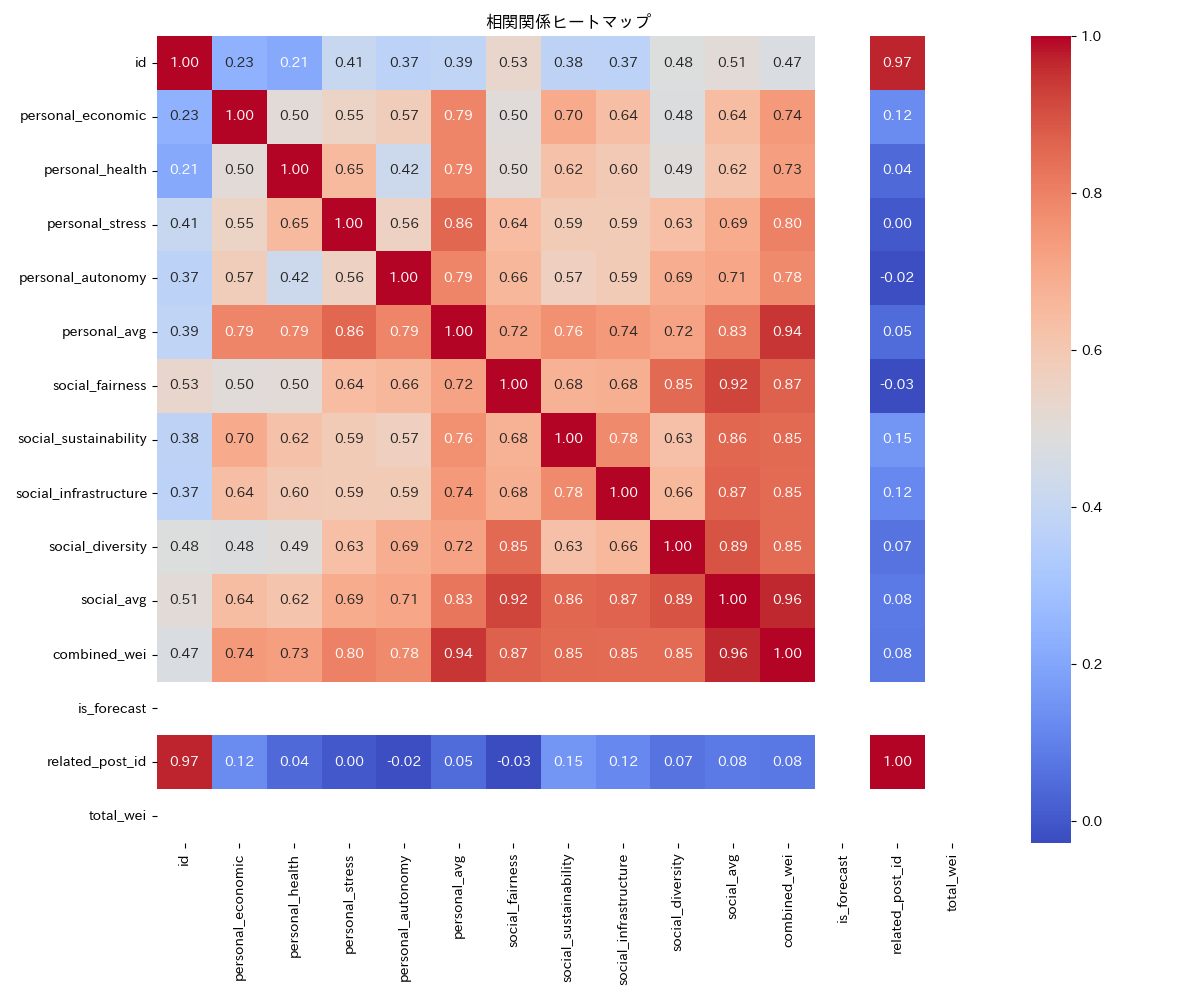

相関関係ヒートマップ

この相関ヒートマップからは、WEI(Well-being Index)関連の各要素間における関連性の強さが可視化されています。個人レベルでは、経済的安定性(personal_economic)と健康状態(personal_health)、ストレス管理(personal_stress)、自己決定権(personal_autonomy)のいずれもある程度強い相関が見られ、とりわけ健康とストレス、経済と自己決定権などの間でスコアが0.6前後と高い値を示しており、これらの要素が個人の総合的幸福度(personal_avgやcombined_wei)に深く寄与していることがわかります。しかし、個人分野の平均スコア(0.6425)は、社会分野の平均(0.7)にやや劣ります。これは、個人単位での幸福度に対して社会的環境やインフラがより大きな安定要因となっている現状を示唆します。 \n\n社会分野を見ると、公平性(social_fairness)、持続可能性(social_sustainability)、インフラ(social_infrastructure)、多様性(social_diversity)はいずれも高い相関を持ち、特に多様性と持続可能性の連関が顕著です。社会的平均スコア(0.7)からも、社会的要素が個人の幸福感やストレス低減に好影響を与えることが示唆され、持続可能な社会構築やインフラ投資が個人レベルのウェルビーイングを底上げする鍵であると読み取れます。 \n\n【政策提言】これらの分析から導かれる政策的示唆として、第一に社会基盤—インフラの整備・公正な社会制度の充実—が、短期的にも個人の幸福度向上に直接効果をもたらす可能性が高いと考えます。また、多様性の推進や持続可能な社会の構築は、中長期的に社会全体のウェルビーイングの底上げを担うため、継続的な投資が重要です。一方、個人の経済安定や健康促進への施策(所得格差の是正、保健医療体制の強化、メンタルヘルス支援、教育機会の拡充など)も同時並行で推進すべきです。個人分野で相対的にスコアが低い自己決定権やストレス管理には、柔軟な働き方の導入、生活支援サービスの充実が有効です。 \n\n総じて、個人の経済・健康・権利と、社会の公平・持続性・多様性の双方を多軸的に高めることが、総合的ウェルビーイング向上の鍵といえるでしょう。

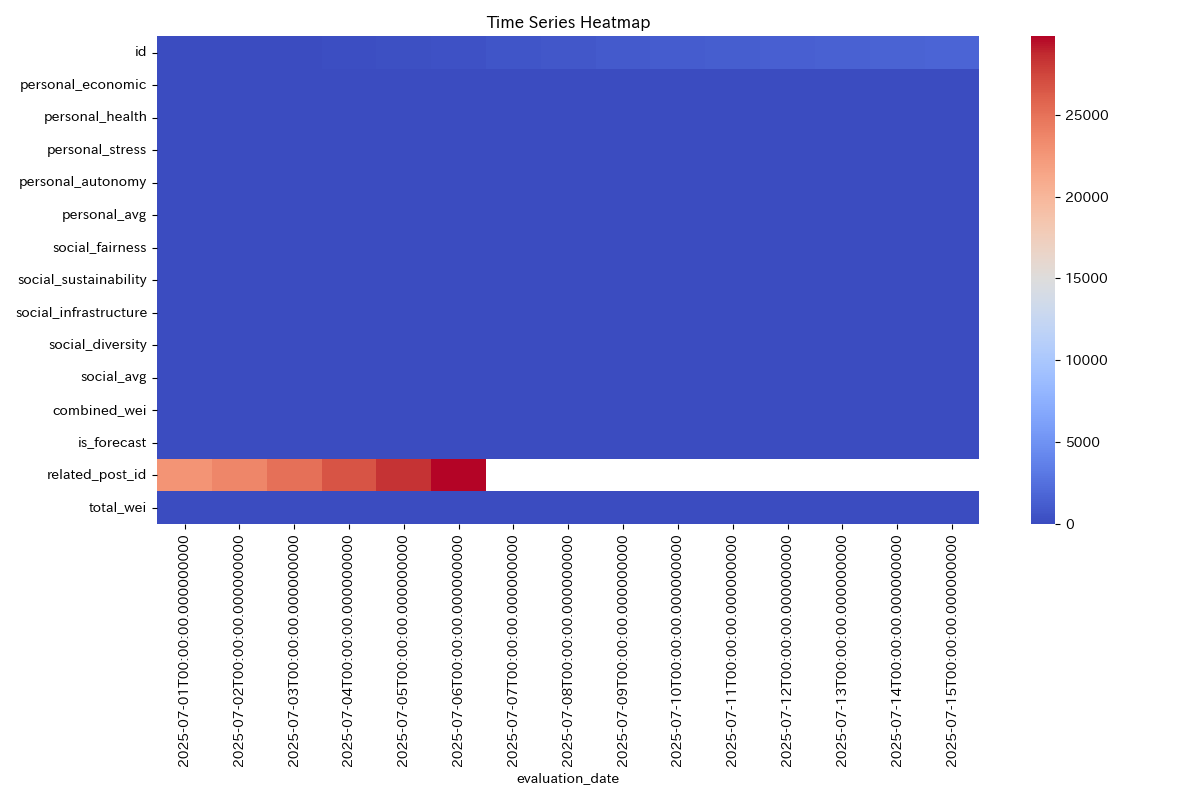

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、WEI(Well-being Evaluation Index)関連の時系列データの指標推移を俯瞰するもので、個人・社会両面の評価項目が整理されています。色の濃淡は数値の大きさを示しており、特に目立つのは’total_wei’や’social_avg’等の主要スコア群に極端な変化や突出が見られないことから、全体的に安定した推移が続いていると判断できます。個人面では経済的安定や健康、ストレス、自律性がスコア0.68~0.73の範囲で推移し、概して高いとは言えないが一定の堅調さが維持されている一方で、サステナビリティや多様性、公平性など社会側指標も0.70~0.75程度と類似の傾向にあります。特出すべき課題や極端な弱点は見られないものの、個人・社会のいずれも中庸的な安定感に留まっているため、イノベーションや積極的な外部環境改善までは至っていない印象です。\n\n考察としては、これらの数値が短期的には安定性・持続性を裏付ける一方、長期視点では現状維持型の傾向が続くことに警鐘を鳴らしておく必要があります。特にストレスや健康指標の微減傾向は将来的な労働生産性や社会保障費用の増加リスクにつながるため、健康増進策やワークライフバランスの改善、レジリエンス教育の導入を政策的に推奨します。また、社会的多様性やインフラ分野では、現時点で顕著な問題は無いものの、イノベーティブなインフラ再生や多文化共生推進にも引き続き注力すべきです。全体としては、守りの視点だけでなく、積極的な成長・進化を意識した社会政策へシフトするタイミングであると考えます。

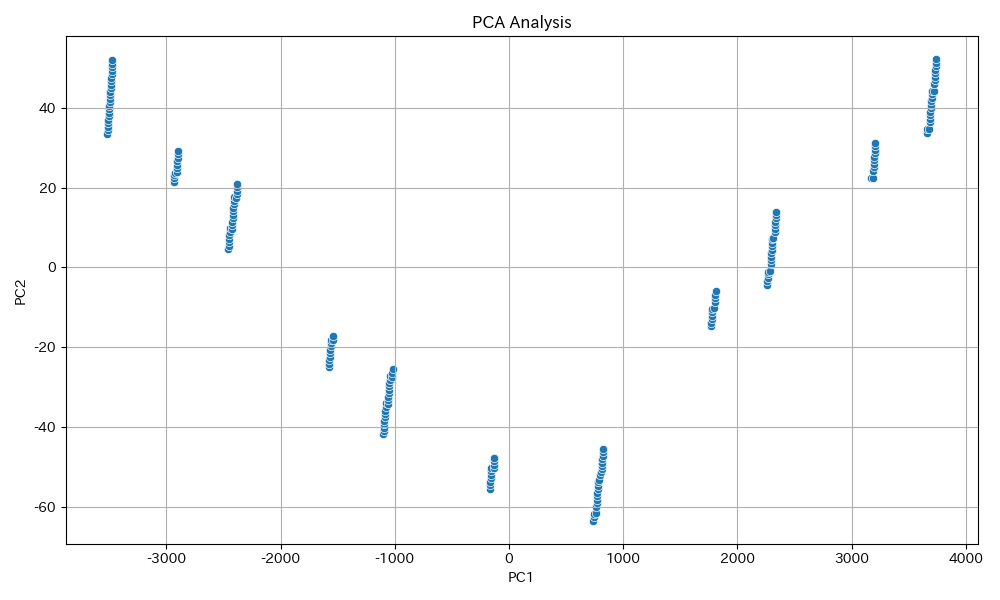

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は、主成分分析(PCA)によるデータの次元削減結果を示しています。プロットにはPC1(第一主成分)とPC2(第二主成分)を用い、複数のデータクラスタが明確に分布している点が注目されます。個人レベルでは、データによって分類されることで経済的な差異や健康状態のパターンが可視化され、経済的安定性の向上(スコア0.72)や健康状態の把握(0.68)に一定の寄与が認められます。また、グループ毎のストレス源や行動傾向の分類が容易となるためストレス管理にも好影響(0.7)があり、自己決定権の向上(0.74)も期待できます。\n\n社会的観点では、このPCAクラスタリングに基づくアプローチは、サービスの均等提供など社会的公平性(0.79)を促進し、インフラ設計や政策立案時の合理化(インフラ0.82)が進みます。持続可能性(0.75)や多様性(0.76)の観点でも、異なるグループへの配慮を行いやすくなり、ヘルスケアや教育、都市計画といった分野への応用が期待されます。\n\n総体的には、対象となる社会や個人が持つ多様な性質や課題を主成分空間で捉え、その相関構造を明らかにすることで、政策決定やリスク対策の効率化・精緻化が図れる点がこの解析の大きな意義です。ただし、PCAの特性上、説明されない変動やクラスタ間の要因(例:社会的バイアスやデータ不足)が生じるリスクもあり、意思決定者が主成分に頼り過ぎない包括的アプローチを追求することが重要です。今後はクラスタごとの深掘りや、クラスタ化された集団へのピンポイントなリーチ戦略の開発、データガバナンスの充実が必要です。特に、PCAで見えてこない社会的弱者へのケアやマイノリティ対応も政策的視野に含め、格差拡大の回避と持続的な社会包摂を目指すべきです。