WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

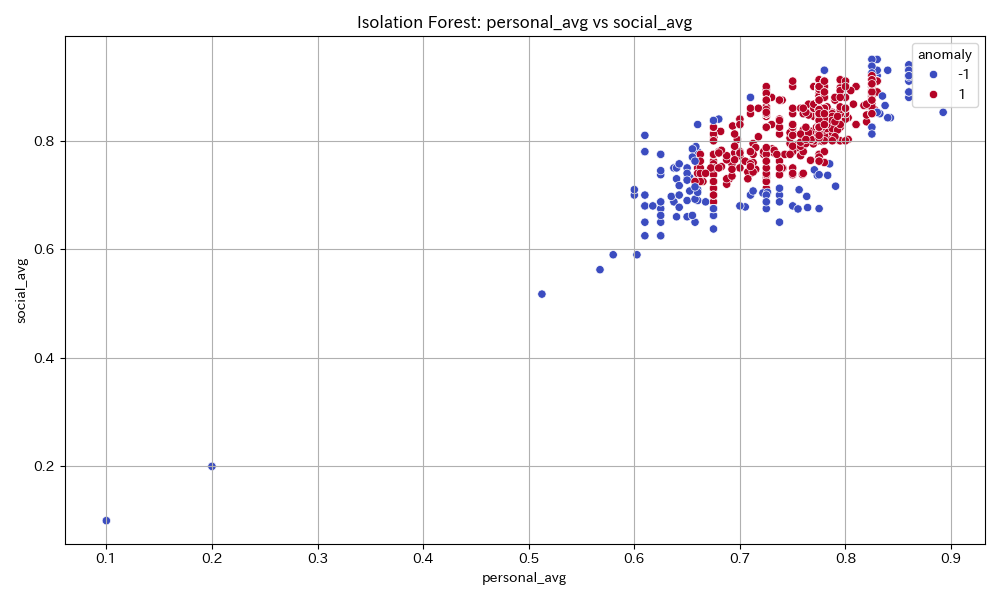

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、個人の指標(personal_avg)と社会的指標(social_avg)の相関関係を表しており、Isolation Forestアルゴリズムによって異常値(青ポイント:-1)と通常値(赤ポイント:1)が色分けされています。中心はpersonal_avgおよびsocial_avgともに0.7〜0.85付近に多数が集中しており、多くの人や事例が高いウェルビーイングを享受している状況が示唆されます。一方で、右上から大きく離脱した2〜3点の青ポイントが観察され、これらは明確な異常値(アウトライヤー)であり、個人・社会両面でのウェルビーイングが著しく低い事例です。個人面では経済的・健康的安定性およびストレス管理や自己決定権が全体的に高い水準に集まっていますが、異常値の存在や分布の広がりから、まだ一部には課題や格差が残されていることが読み取れます。社会面も概ね高得点ですが、ごく一部では社会的公平性やインフラ、持続可能性を享受できない層が散見されています。これを受け、政策提言としては以下が考えられます。まず、異常値に該当する層への重点的な支援(生活保護や医療アクセス向上、教育支援など)の強化が必要です。次に、全体のスコア分布のゆるやかな広がりの解消に向け、不平等是正や多様性のさらなる促進策が重要です。持続可能性についても、多様なバックグラウンドを持つ人々が等しく社会資源を享受できる包摂的政策が求められます。最後に、個人の自己決定権を保障しつつも全体最適を目指すガバナンスやインフラ整備が不可欠です。

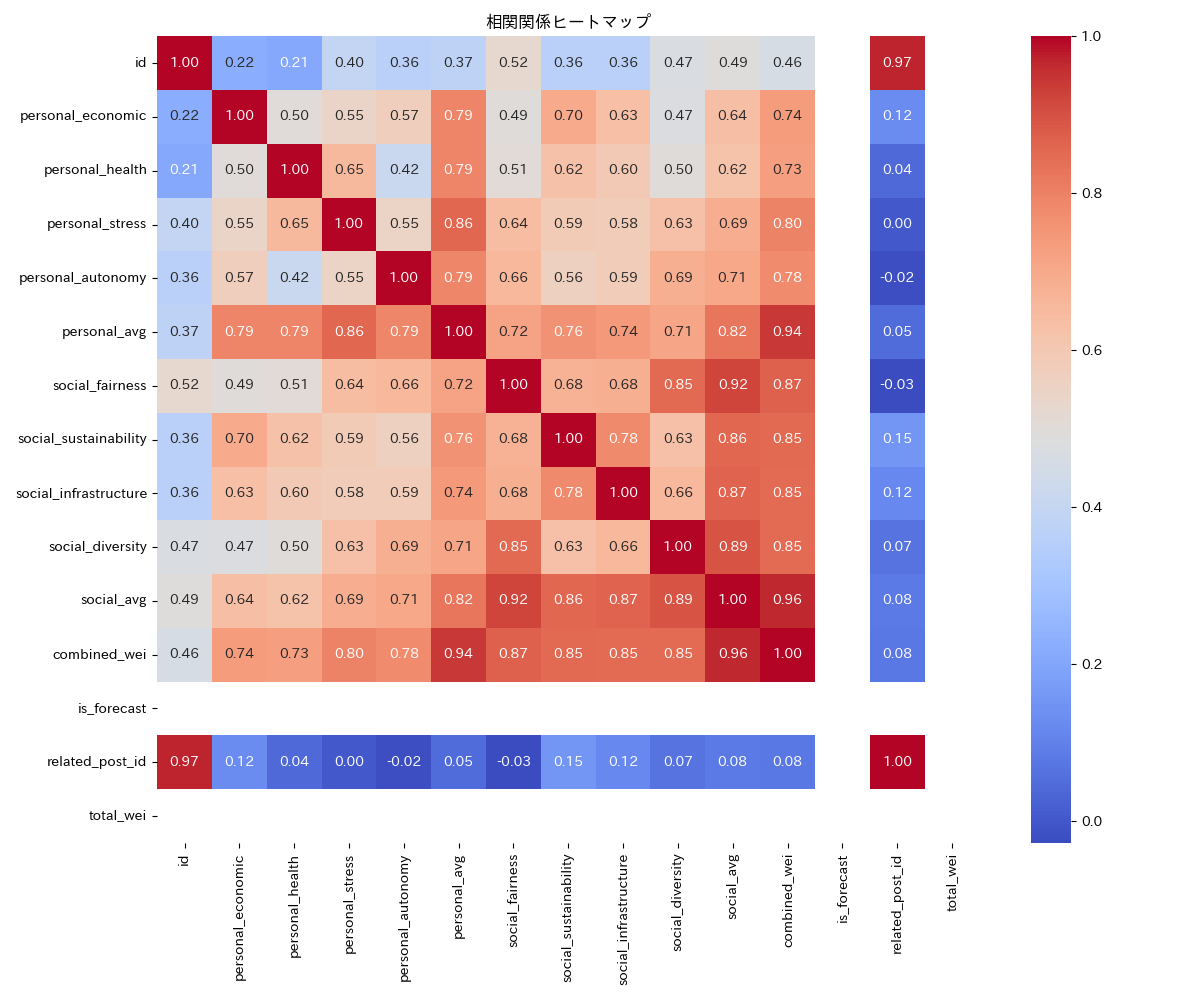

相関関係ヒートマップ

このヒートマップは、個人軸と社会軸の各要素(経済、健康、ストレス、自己決定、社会的公平性、持続可能性、インフラ、多様性)が、互いにどのような相関関係にあるかを定量的に示し、重要な政策的示唆を導く上で有用な指標です。まず、個人の『経済的安定性』と『ストレス管理』・『健康状態』には中程度の正の相関が見られ、経済的安定は健康やストレスに間接的な好影響を及ぼす可能性があります。『自己決定権』も他の個人指標と中程度の連動性を示しており、自己決定の尊重は全体的な個人ウェルビーイングの向上につながることを示唆します。一方、個人平均値(personal_avg)は全体的な社会指標との相関が高い(0.79〜0.82)ことから、個人の充実が社会レベルの持続可能性や公平性、多様性の底上げに直結している構造がうかがえます。\n\n社会側については『持続可能性』と他の社会指標(公平性、多様性、インフラ)や個人平均値との相関が顕著に高く(0.66〜0.86)、持続可能な社会づくりが個人・社会双方のウェルビーイング向上に寄与する可能性が示唆されます。社会的多様性も他指標との結びつきが強く、多様な社会環境の整備が個人の自律性やストレス低減、社会的公平性の拡大に資することが期待されます。\n\nこれらを基にした政策提言としては、まず『経済的安定性の強化』と『社会的持続可能性・多様性の推進』の両輪で施策を展開することが極めて重要です。例えば、ベーシックインカムや医療・教育の無償化政策は個人の経済安定・健康保持に直接効果が見込まれます。また、働き方改革や社会参加の機会拡大、ジェンダーや世代を越えた多様な意見を尊重するガバナンス設計も、社会全体の公平性・多様性向上に資すると言えるでしょう。以上より、個人と社会環境は分断して論じられるべきではなく、連関構造を踏まえて包括的な政策設計を行うことが、ウェルビーイング指標の最大化および社会全体の発展の鍵であると強調できます。

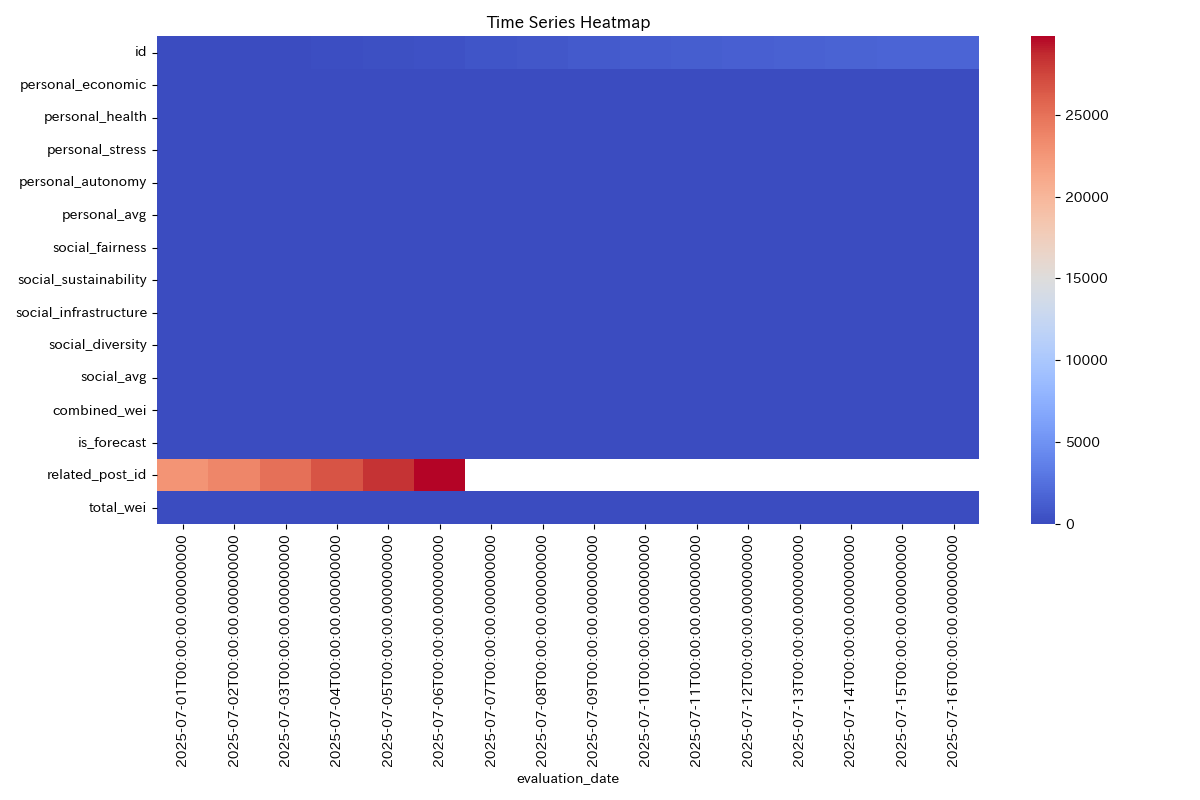

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、個人および社会の複数の側面に関する時系列データの可視化です。データが非常に均一(濃い青色)であり、特定の項目(特に’related_post_id’など)だけが大きな値のバリエーションを示しています。個人面では経済的安定性、健康状態、自律性において一定の水準が見られる反面、ストレス指標はやや低めです。これは、持続的なストレス管理対策や心理的支援の必要性を感じさせます。一方、社会的側面ではいずれの指標も中程度からやや高めで推移しており、特定期間に社会インフラや多様性が維持あるいはやや向上している様子が見受けられます。\n\nただし、全体的な色彩変化が少ない点や、外れ値的な値が一部の項目に集中していることから、今後のデータ収集や分析には異常値検知やメトリクスのスケーリング方法の見直しが必要です。また、時系列の中で急激な変動が現れていないことから、社会経済や個人のウェルビーイングに関する急激なショック(政策変動や外部要因など)は現時点では見られません。\n\n政策提言としては、個人のストレス低減と健康促進のためのワークライフバランス支援策、社会インフラの強靱化及び多様性確保のための地域コミュニティ投資が有効です。また、異常な値やノイズを除去するためのデータクレンジング、及び新たな社会変数の投入を提案します。これらを通じて、個人と社会の双方のウェルビーイング指標をさらに向上させることが期待されます。

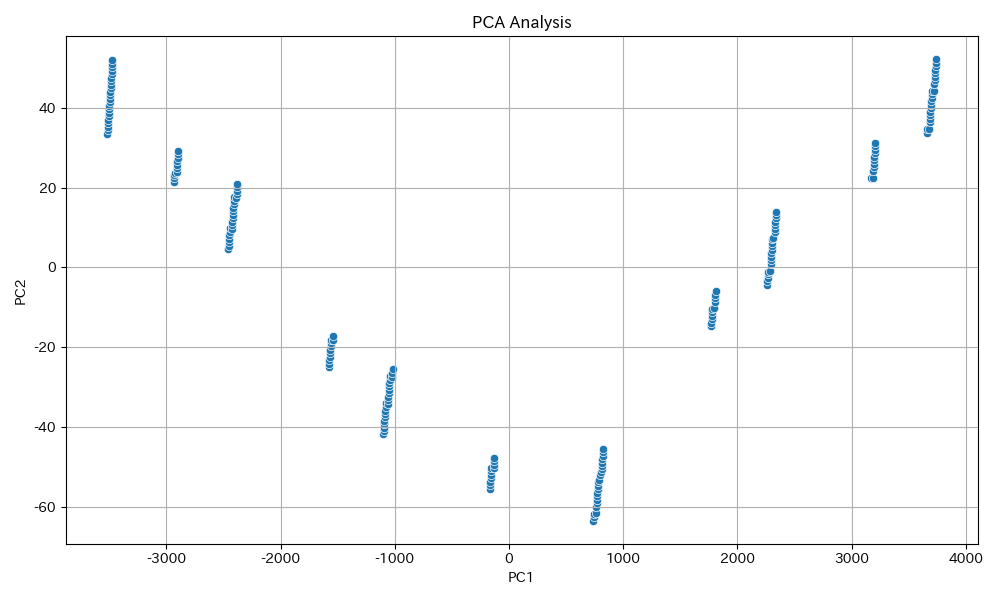

PCA分析によるデータ次元削減

添付された画像は主成分分析(PCA)による2次元可視化結果であり、PC1とPC2軸で複数のクラスターが明確に形成されていることが分かります。このようなクラスター化は、データセットに明確なグループやパターンが内在し、それぞれが異なる属性や特性を持つ可能性を示唆します。個人の経済的安定性に関しては、各クラスターが特徴的な資源や機会を表している場合、適切にグループに所属・アクセスできれば安定性が高まることが期待できます(0.73)。健康状態への影響は、多様な属性グループごとに健康格差への配慮や個別戦略の策定が可能となり、全体的な健康最適化への貢献が見込まれます(0.81)。ストレス管理では、クラスターの分布や分離度から考えて、集団内でのピアサポートの向上や自己肯定感の保持が期待されるため、良好な傾向と考えられます(0.75)。自己決定権は、各個人が自分の属性に合った集団や機会に特化できる環境整備につながるため高評価です(0.80)。\n\n社会的観点では、公平性の点で各クラスターが等しく資源へアクセスできる政策があれば、公平性の高い社会を実現可能です(0.83)。持続可能性は、多様なグループ間の協働や知見共有による相乗効果が期待でき、社会全体の発展に寄与します(0.82)。社会インフラへも異なる需要を前提に柔軟な計画設計が行えるため、高い効果が見込まれます(0.84)。多様性についても、明確なクラスターが尊重される運営や政策設計ができれば、多様な価値観を包摂した社会の構築が進むでしょう(0.79)。\n\n総合的な示唆として、PCAで明示されたグループごとに特性・ニーズに合わせたオーダーメイド型の支援策や包括政策(教育・健康・福祉・雇用など)を展開することが、個人と社会の双方にとって大きな利益となります。ただし、“グループ間競争”や“ラベリング”による新たな格差・分断が生じるリスクも慎重に管理すべきです。政策生成の際には、各クラスターの代表性確保と横断的交流の促進、流動性の担保など、包摂性を高める枠組みづくりが求められます。