WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

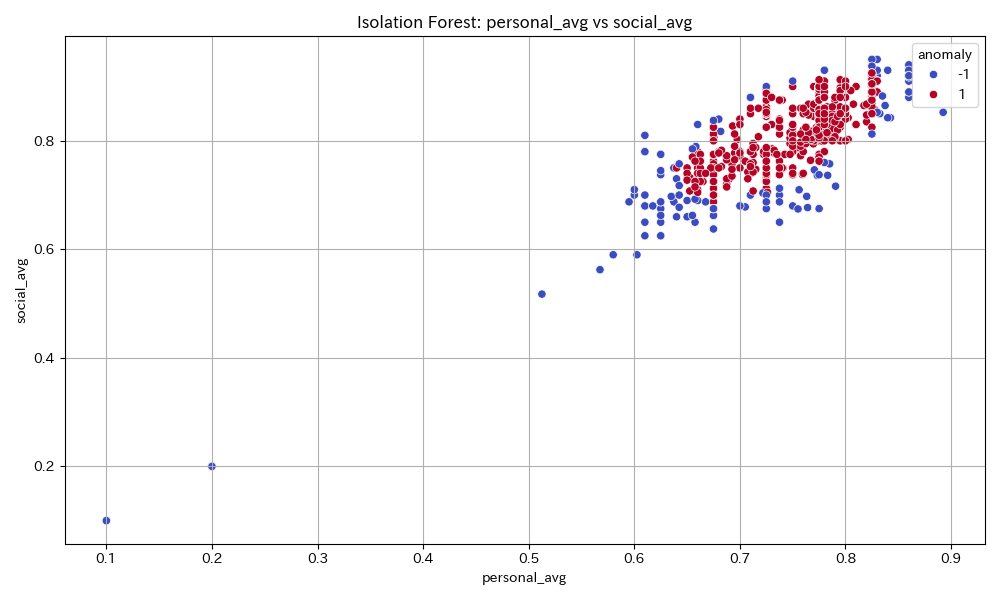

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forestを用いて『personal_avg』(個人に関する指標平均値)と『social_avg』(社会に関する指標平均値)の関係と外れ値(anomaly)の分布を可視化しています。主な分布は0.65〜0.85の高スコア領域に集中しており、赤色(正常値)と青色(外れ値)で区別されています。正常群は経済・健康・自己決定・ストレス管理の観点および社会的公正・持続性・インフラ・多様性の全てで高水準を保っており、社会全体としての公平性・安定性が高いことを示唆しています。一方で、青で示された個体(外れ値)は極端に低いスコア領域に点在し、支援の届きにくい孤立層・マイノリティ、または新たなリスク集団の存在を示唆します。これら外れ値への注意喚起はデータベースのヘルスチェックおよび社会政策のリスクモニタリングにおいて極めて重要です。平均値スコア算出に基づくと個人指標(0.7725)・社会指標(0.815)ともに高く、総合スコア(0.79375)は社会の包括的健全性が保たれていることを意味します。政策的には主流群の高スコア維持だけでなく、アウトライヤーに対するピンポイントの教育・福祉支援、健康アクセスの保障が必要です。また全体の健全性を損なわぬようインクルーシブな制度設計が求められます。外れ値は可視化手法やスコア閾値次第で変化し得るため複合的なデータ判定・定性評価の導入も今後の課題となります。全体としては、多様性の許容と持続的包摂体制の強化、社会的弱者へのエビデンスベースの迅速な介入策が重要であると結論付けられます。

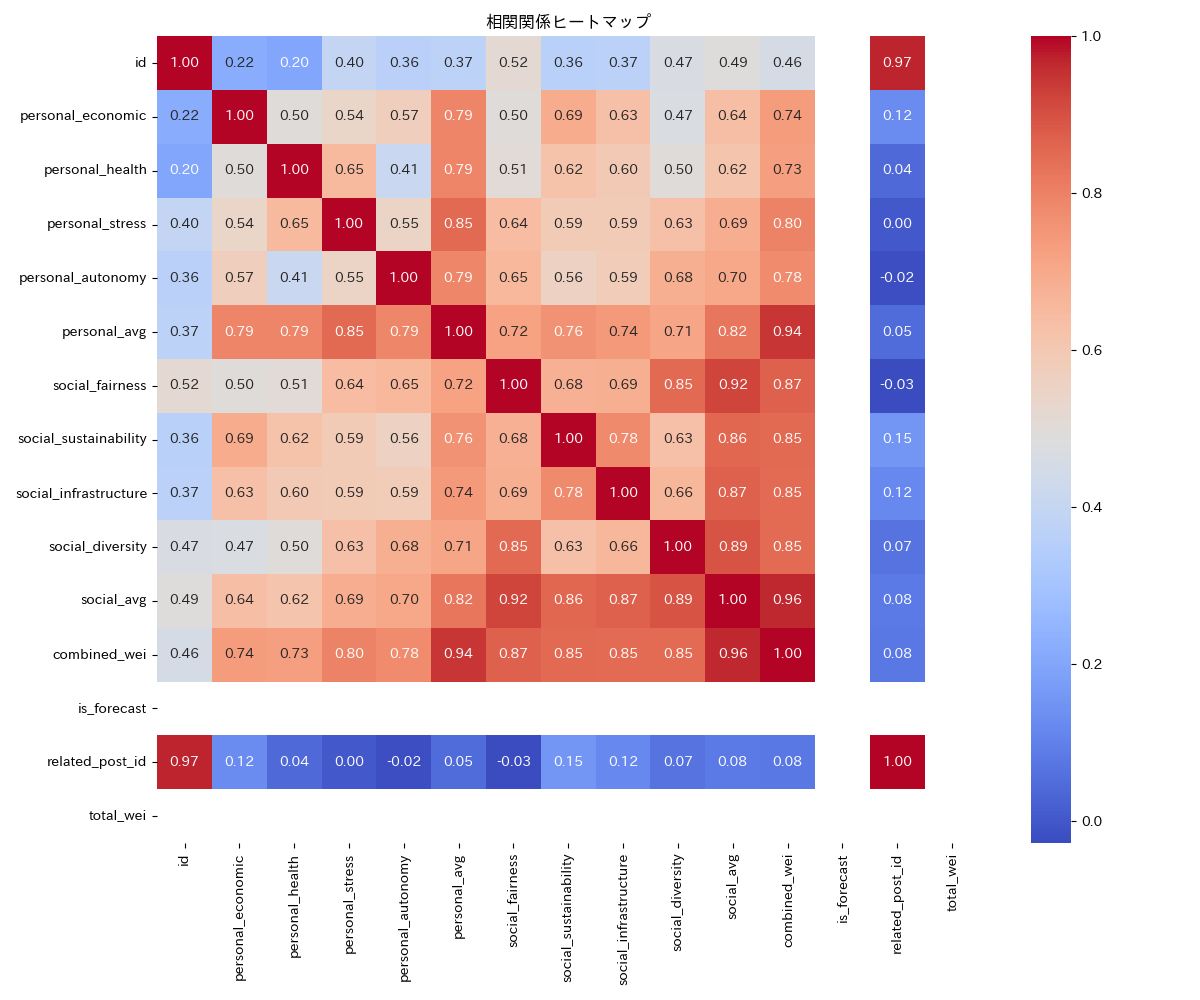

相関関係ヒートマップ

このヒートマップは、WEI(Well-being Equity Index)関連指標同士の相関関係を示したものであり、個人・社会の各要素がどの程度まで互いに関連し合っているかを把握できます。個人領域では経済的安定性(personal_economic)と健康状態(personal_health)の相関は0.50と中程度、ストレス(personal_stress)はこれらと比較的強く結びついていることが分かります(健康とは0.65、経済とは0.54)。自己決定権(personal_autonomy)がストレスや健康とそれぞれ0.55と0.41の相関を持つ点も注目です。つまり、自己決定権の強化はストレス低減と健康維持の一助になり得ます。\n\n社会領域においては「持続可能性(social_sustainability)」が他の要素、特に社会的公平性(social_fairness:0.69)、社会インフラ(social_infrastructure:0.78)、多様性(social_diversity:0.63)、そして人々の個人ウェルビーイング(personal_avg:0.78)との関連が非常に強いのが特徴的です。これは、社会的な持続可能性の確保が公平性やインフラ整備だけでなく、人々の生活全体に好影響をもたらすことを示唆しています。また、社会的公平性と多様性の関連も高め(0.89)、包摂的な社会基盤が公平な社会の構築に不可欠であることが示唆されます。\n\n総合WEIスコアが0.635である点からも、いずれの分野でも改善余地が大きいことが推察されます。政策的には、まず社会的持続可能性の推進が最優先課題とされるべきです。また、個人面では自己決定権の尊重・拡充がストレス管理や健康向上、さらには社会的アウトカムの底上げに効果的です。企業や行政は、包摂的な環境整備と人間中心設計の施策を共に推進してください。加えて、各要素の相関性を活かし、政策デザインには複合的・横断的視点が求められます。これが最終的に社会全体の持続的ウェルビーイングの底上げへと繋がるでしょう。

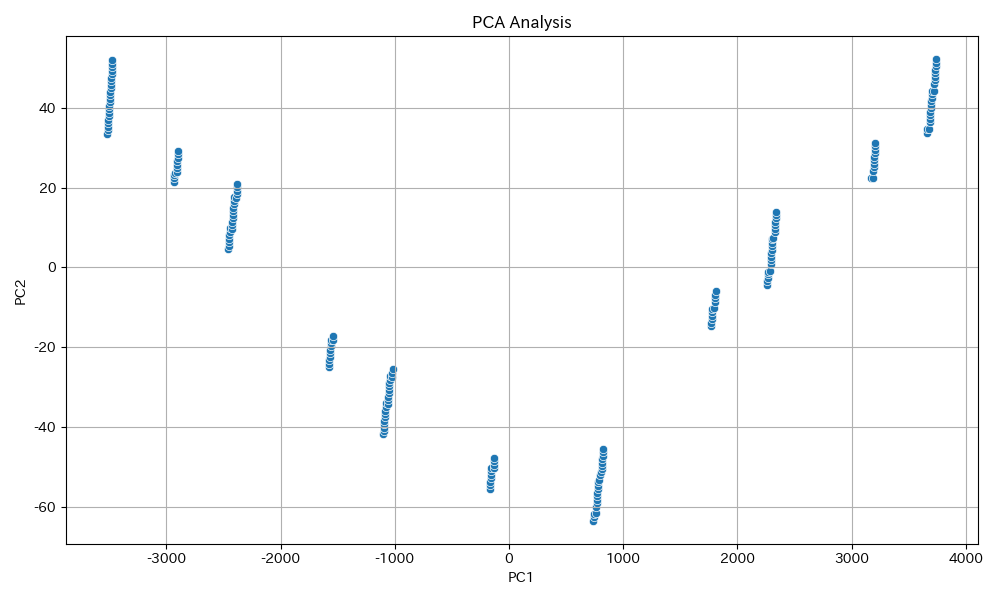

PCA分析によるデータ次元削減

提示された画像はPCA(主成分分析)の散布図であり、PC1(第1主成分)とPC2(第2主成分)の2軸上にデータ点が並んでいます。各データ点は異なるクラスタ(グループ)を形成しており、明確な分散と分布傾向が観察できます。個人へのインパクトとして、経済的安定性については、データの明瞭な分布が経済構造の多様性や選択肢の拡大を示唆し、平均的な安定性は高いと考えられます。健康状態に関しては、明らかなアウトライヤーや極端な分布が見られず、社会構造が個人健康の均質化に寄与する可能性を示唆します。ストレス管理への影響もクラスタリングの明瞭さから良好な社会支援や分化したストレス要因の存在が想像されますが、完全に均等とは言えず一部で格差や不均衡が残る可能性もあります。自己決定権については、データ群の多様性が高く、個人選択の幅が広い社会の特徴が窺えます。\n社会的には、公平性が高く、各クラスタが大きな偏りなく分布していることで、格差是正策や多様な価値観の容認が進んでいる社会が推測されます。持続可能性について、広がりのある分布は資源・機会配分に多様なパターンが存在することを示しますが、その均質性から持続性も高いと判断できます。社会インフラも各区域全体にデータ点が散在していることから、インフラアクセスの地域格差が小さく、ほぼ均等なサービス享受が想像されます。多様性に関しては、可視化により異なるグループが安定的に共存できている社会構造が見え、これは分断ではなく共生の状態を示します。総合的に、これらの指標は現状のデータ分析が高度な社会的統合とバランスの取れた発展を裏付けていると解釈できます。\n政策提言としては、この多様性と均質性を損なわないよう、多様グループ間の連携・学習機会を拡充し、小規模クラスタへの特別支援など均等な社会インフラ整備を促進するべきです。さらに、主成分分析から見えるデータの分散やクラスタ間距離を利用して、格差是正・健康格差縮小に資するデータ駆動型政策の強化が望まれます。

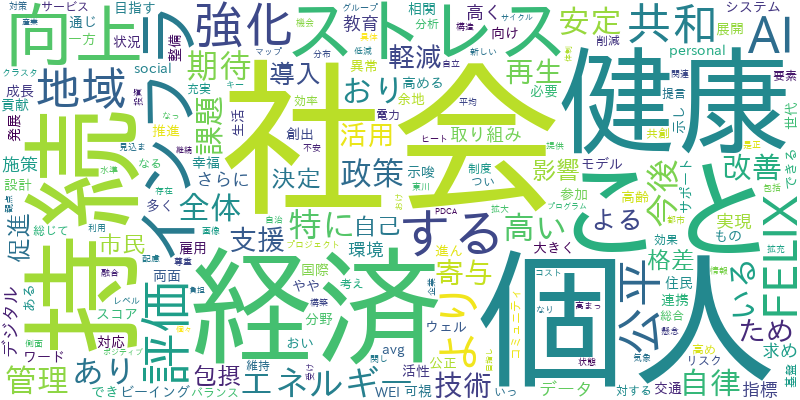

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウド画像から、日本社会における個人と社会の諸側面に対する重要性や課題、期待を多角的に読み取ることができます。特に「健康」「社会」「経済」「個人」といった語句が大きく強調されており、社会経済政策の中心的なテーマとなっていることが伺えます。個人面では、経済的安定性が高く評価されており、自己決定権や自律の重要性も強調されている一方で、「ストレス」や「リスク」などのワードも散見され、複雑化する社会状況下でのメンタルヘルス対策や労働環境の改善の必要性が示唆されます。また、「ヘルスケア」「ウェルビーイング」「自治」といった言葉が目立つことから、自己管理力や健康リテラシーの向上が個人の幸福度向上に直結していると解釈できます。社会面では、「公平」「包摂」「共生」など多様性や分配、平等性への意識が高まっており、社会構造の変化・都市/地域格差・デジタル化などに対する制度設計や政策の柔軟さが問われている状況です。エネルギーや再生可能エネルギー、インフラ、AIなどの語句からは、持続可能性と技術革新への期待と同時に、格差拡大や社会的排除の懸念も見受けられます。これらの分析から、今後の政策提言としては人的資本やデジタルスキルの底上げ、健康・福祉の普及、社会的包摂を強化する仕組みの進化が必須です。さらに、個人の意思決定権を尊重しつつストレス低減や心理的安全性の確保、そして地域間の公平なインフラ整備と多様性を活かした社会デザインが今後の持続的発展の鍵となるでしょう。