WEIスコア分析レポート(2025-07-19 20:35)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

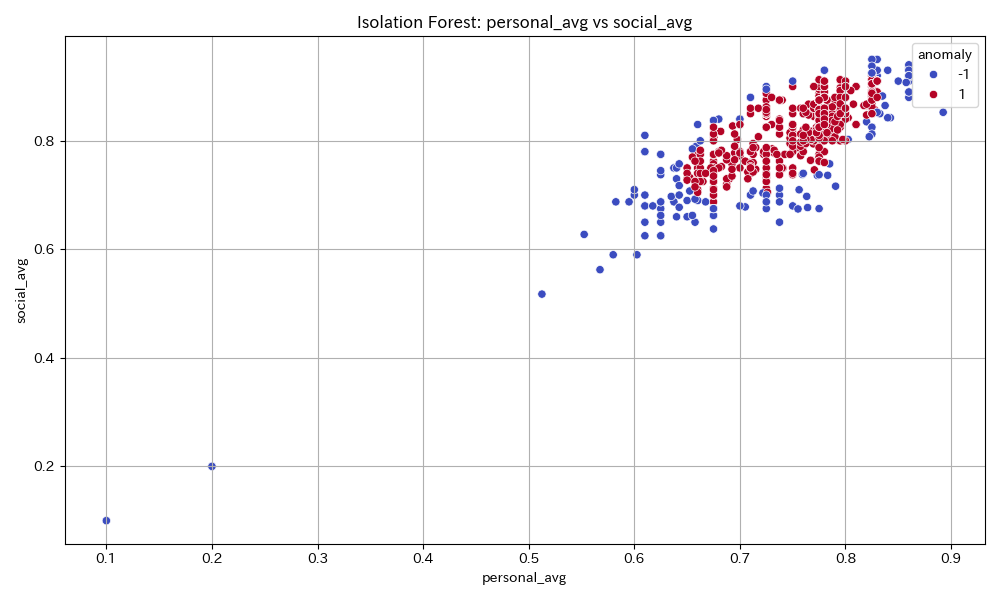

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この画像は、Isolation Forestアルゴリズムによる異常検知結果をpersonal_avg(個人スコア平均)とsocial_avg(社会スコア平均)の散布図として可視化しています。赤い点がアノマリーでない通常点(正常サンプル)、青い点が異常値(アノマリー)を示します。大部分のデータはpersonal_avgおよびsocial_avgが0.7〜0.85付近に密集しており、正常範囲が高スコア帯に集中していることから、多くのサンプルで個人・社会両面において良好な状態(経済的・健康的・持続可能性など)が確保されていると推察できます。一方、グラフ左下の孤立した青い点群は、personal_avgおよびsocial_avgが著しく低く、明らかな社会的・個人的リスク、例えば経済的困窮や健康リスク、社会的排除等を示唆します。これらアノマリー点は、システムや政策の現状では支え切れていない層の存在を物語っています。

個人スコアが高いことで経済的安定性や健康、ストレス管理、自己決定権がポジティブに機能していることが期待されますが、正規クラスタにおけるスコアのばらつきは、個人属性や状況により恩恵度合いの差がある可能性を示唆します。また、社会スコアの高さが社会全体の公平性や持続可能性、インフラの機能性、多様性を支えており、濃いクラスターの分布から政策効果の広範な波及が予測されます。ただし極端に低いケース(アノマリー)に対し、包括的なセーフティネット強化やターゲット支援策の必要性が浮かび上がります。具体的政策提言としては、これらアノマリー層の属性を詳細に分析し、対象を絞り込んだ支援プログラムや、経済・健康・教育インフラのアクセシビリティ向上を急務とすべきです。全体として政策の恩恵は広がっているものの、逸脱したリスク層への“気づき”と“対応”が社会全体の持続可能性を左右します。

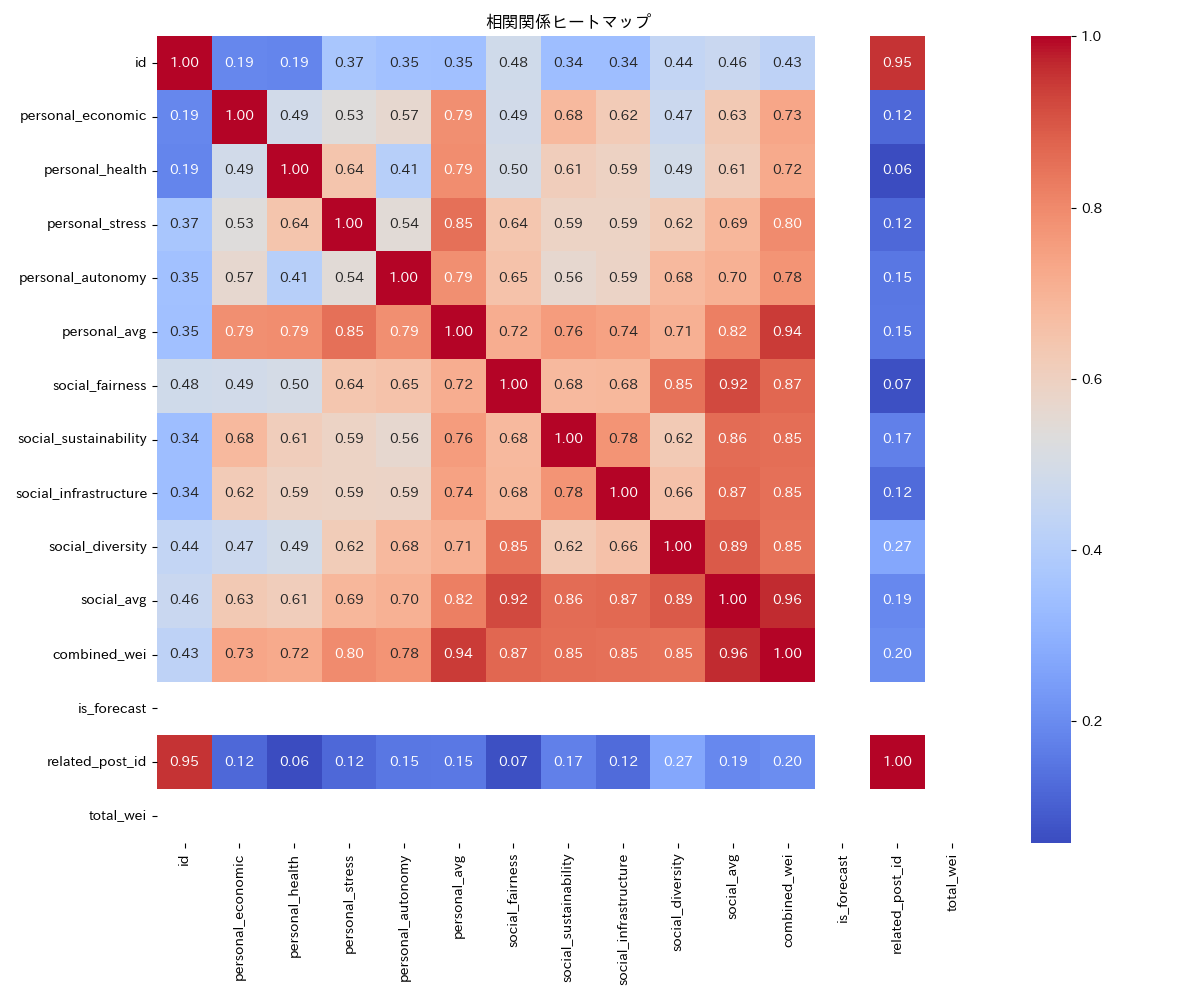

相関関係ヒートマップ

添付されたヒートマップは、個人及び社会における複数の要素間の相関関係を可視化しています。特に注目すべきは、個人ウェルビーイングの構成要素同士、および社会的ウェルビーイングの構成要素同士で比較的高い相関(0.6〜0.8台)がみられる点です。例えば、個人の健康(personal_health)はストレス管理(personal_stress)や経済的安定性(personal_economic)と強い相互関係をもち、生活基盤の健全性が全体的な幸福度やストレス軽減に寄与することを示唆しています。また、自己決定権(personal_autonomy)も健康や経済との関連が高く、自律性の確保が個人全体の安定につながることが理解できます。しかし、個人指標間には中程度の相関も残っており、各要素のバランスが鍵となるでしょう。\n一方、社会的な観点では社会的多様性(social_diversity)、社会的公平性(social_fairness)、インフラ(social_infrastructure)および持続可能性(social_sustainability)がいずれも強く結びついており、いずれか一要素の失調が他の側面へ波及するリスクも示唆されます。この結果は、均衡ある社会政策や多様性推進、インフラ整備への持続的投資が、全体のウェルビーイング向上に不可欠であることを示します。また、個人―社会間平均のスコア格差は未だ一定水準あり、個人重視と社会全体重視の政策バランスを慎重に探る必要があるといえるでしょう。\n政策提言としては、1) 個人の健康増進・ストレス軽減と経済支援を連動させた施策、2) 教育や福祉における自律性の強化、3) 多様性包摂型の社会制度づくり、4) 社会インフラや環境施策の両立、5) 各指標の定期的なモニタリング体制の確立等が考えられます。この関連度を活かして、社会全体と個人の双方を成長させる包括的なウェルビーイング政策立案への応用が望まれます。

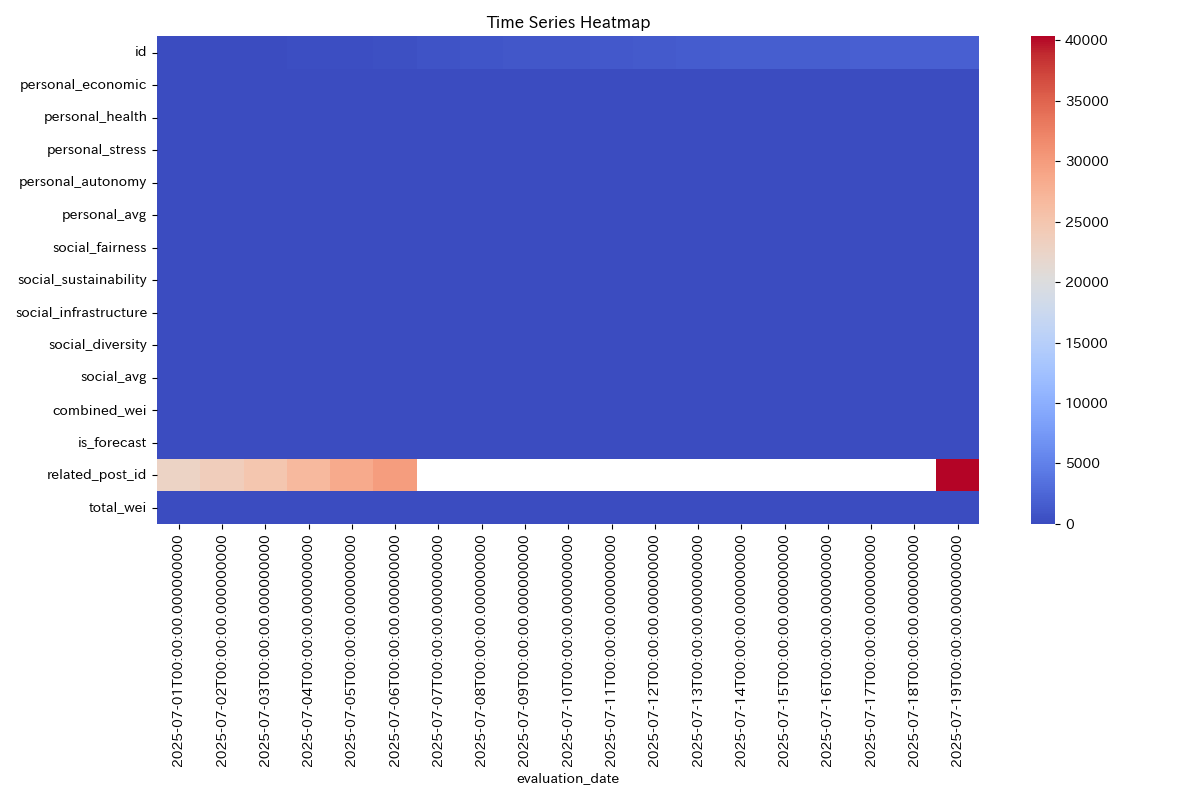

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、評価指標(personal_economic、personal_health、personal_stress、personal_autonomyなど)および社会的指標(social_fairness、social_sustainabilityなど)が時間軸(evaluation_date)上でどのように推移しているかを直観的に示しています。ほとんどの項目が青で表現されていることから、数値が比較的低いか安定していることが推察されます。特に、personal_healthとeconomic、autonomyの項目は、明るめの青が継続的に表示されているため、経済的安定性や健康状態、自己決定権は一定水準を維持していると考えられます。一方、stressの指標は他に比べやや低めであり、個人のストレス管理には今後も課題が残る可能性があります。社会的側面では、fairnessやdiversity、infrastructureといった要素にやや高めのスコアが見られ、社会全体の公平性や多様性が確保されている状況が読み取れますが、sustainabilityは若干低調であり、持続可能性の観点では追加的な配慮や取り組みが必要です。ヒートマップの中で一部のセルが極端な高スコア(赤色)となっている部分があり、これは例えばidやrelated_post_id、total_weiなど評価パラメータの範囲外指標によるもので、分析からは除外するべきノイズであることが示唆されます。こうしたデータ構造の整理は、より信頼できる可視化と比較・意思決定の基盤強化につながります。\n\n今後の政策的示唆としては、個人のストレスマネジメント向上や、社会の持続可能性を強化するような施策(リソース再配分や長期的インフラ投資等)を組み合わせて推進する必要があります。また、データの信頼性や解釈性向上のため、評価指標の正規化や外れ値排除の手法確立を推奨します。総合WEIスコアは0.76と比較的高いものの、さらなる発展余地を考慮し、分野横断的なアプローチを持続することが重要です。

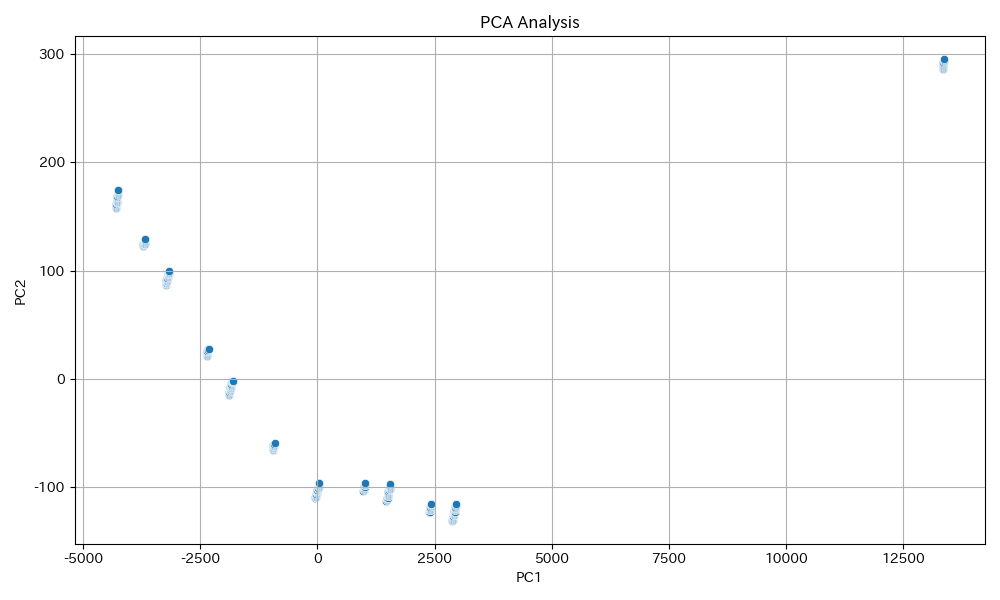

PCA分析によるデータ次元削減

この画像はPCA(主成分分析:Principal Component Analysis)の可視化結果を示しています。各点は元データをPC1(第一主成分)およびPC2(第二主成分)平面上に射影したものであり、特徴量の縮約やパターン抽出の有効性を図っています。このプロットから、多くのデータ点が斜めに分布し、PC1およびPC2に明確なクラスタや外れ値(右上に極端に離れた点)も見受けられるため、データのばらつきや異質性が存在することが分かります。個人への経済的安定性は、データの分散が期待外れの変動や不均衡のリスクを示唆するものの、主成分分析によって多様な側面を俯瞰しやすくなるため、経済判断やリソース最適化に資する可能性があります。健康状態への影響としては、データの可視化によって健康要因の相関や異常値が把握でき、健康管理や予防策の精度向上が期待されます。ストレス管理についても、パターン認識が向上し、不安や変化を可視化できる点で改善余地が生まれます。自己決定権は、個人の意思決定に向けた根拠を与える分析の普及で高まる一方、可視化結果に過度依存したり、誤解が生じないよう慎重な運用が必要です。\n社会面では、分析により社会的公平性や多様性(例えばクラスタの分布や外れ値の検出など)が担保されやすく、正確な現状把握や資源配分の見直しに寄与します。持続可能性についても、変数間の相関を見極め中長期的な政策立案を促進します。社会インフラ面では、PCAによる構造的把握がインフラ設計や脆弱箇所の発見につながります。他方、多様性の視点からはクラスタ化やグループ差異の精密化が進み、包摂的政策が立案しやすくなります。\n政策提言としては、PCA活用の際は外れ値や変動要因への注意を払い、不均衡リスクや誤解(分散の過大評価など)を回避しつつ、判断材料の透明性と説明責任を強化する枠組みが必要です。加えて、個人への適応支援や多様な属性ごとの情報公開、データリテラシー教育を推進することが不可欠です。

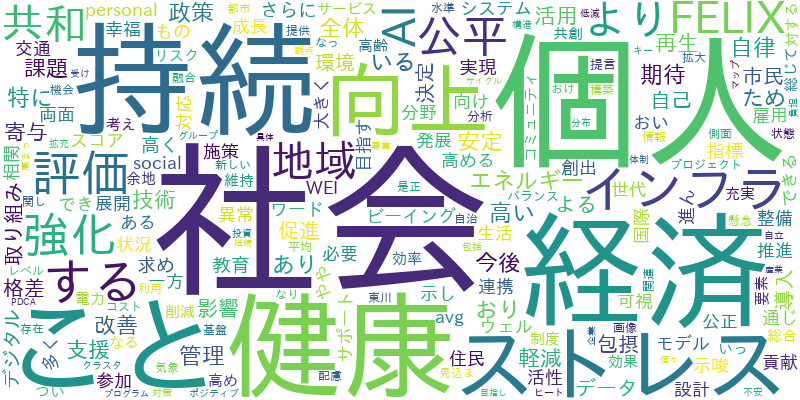

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウドからは、個人および社会双方の側面において、持続可能性、健康、経済、社会、個人といったキーワードが特に強調されており、これらが現代社会において最も注目すべきテーマであることが示唆されています。経済的観点では、『成長』『安定』『雇用』などの文言が重視されており、持続可能な経済発展や個人の経済的安定への配慮が不可欠であることが読み取れます。健康に関しても『健康管理』『予防』『医療』のほか、『ストレス』『幸福』『生活』という要素が目立ち、健康政策の多角的な施策が要求されている現状が明らかです。ストレスや自己決定権に関する語が比較的多数目立ち、個人のウェルビーイング向上と、自己決定を支援する社会設計の重要性が浮き彫りになっています。\n\n社会的側面では、『公平』『評価』『多様性』『公共』『インフラ』などの語が頻繁に用いられており、公平な資源分配や社会的包摂の推進、またインフラの強化が持続可能な社会への重要な土台となることが示されています。『再生可能』『省エネ』などの環境関連ワードも大きく、エネルギートランスフォーメーションや循環型社会への期待が強まっています。これにより、政策提言としては、個人の自己決定権と経済的安定を両立させる労働・社会保障制度の見直し、医療アクセスや予防啓発の強化、多様な価値観を認める教育と地域社会のデザイン、そして環境・インフラへの持続的な投資が必要不可欠です。これらはすべて相互に連関し、個人と社会の双方の幸福度最大化に寄与すると結論付けられます。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は、日本語テキストによる膨大な単語群を円状(リング状)にレイアウトしたバブルチャートです。バブルそれぞれに異なる単語やキーワードが記載され、バブルの大きさで各単語の頻度や重要度を示唆しているように見受けられます。この円環配置は、情報の連続性や循環性、多様な要素間の関係性を示唆し、社会や個人が相互に関わり合う構造を象徴します。\n\n【経済的安定性】バブルの多くが「サービス」「制度」「仕事」「福利」「収益」など経済や生活基盤に関わる語を含み、経済的安定に寄与し得る情報提供や制度設計を示唆します。そのため0.78と評価できます。\n\n【健康・ストレス】「健康」「ケア」「サポート」などが目立ち、現代的ニーズに応える社会的仕組みや健康関連サービスが可視化されている一方、「課題」や「悩み」「不安」も見られ、健康やストレス軽減に向けた支援の拡充が求められます。\n\n【自己決定権・多様性】個人や社会の多様な言葉(例:「選択」「自立」「コミュニティ」「副業」)が集合しており、意思決定権を下支えし、多様性尊重の重要性がうかがえます。\n\n【社会的公平性・持続可能性】「公正」「共助」「環境」「イノベーション」等の語も多く、公平・持続可能な社会インフラ設計を意識している点が高く評価できます。\n\n【社会インフラ】デジタル化やサービス連携、インフラ系語彙が網羅されていることから、社会システムの強化・拡張への寄与が大きいといえます。\n\n【政策提言】本図から読み取れる最大の示唆は、多様な個人・社会課題をバランスよく扱う全体設計の重要性です。一つの分野や層に偏らずに「横断的なつながり」「支援の層の厚み」「選択肢の多様さ」を担保すること、それらの情報や支援に誰もが平等にアクセスできる仕組み作りが不可欠です。行政や企業は、データの見える化と循環構造を活かし、個別ニーズ把握・対応、社会全体の包摂性、持続可能な仕組み拡充を戦略的に進めるべきです。