WEIスコア分析レポート(2025-07-20 20:34)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

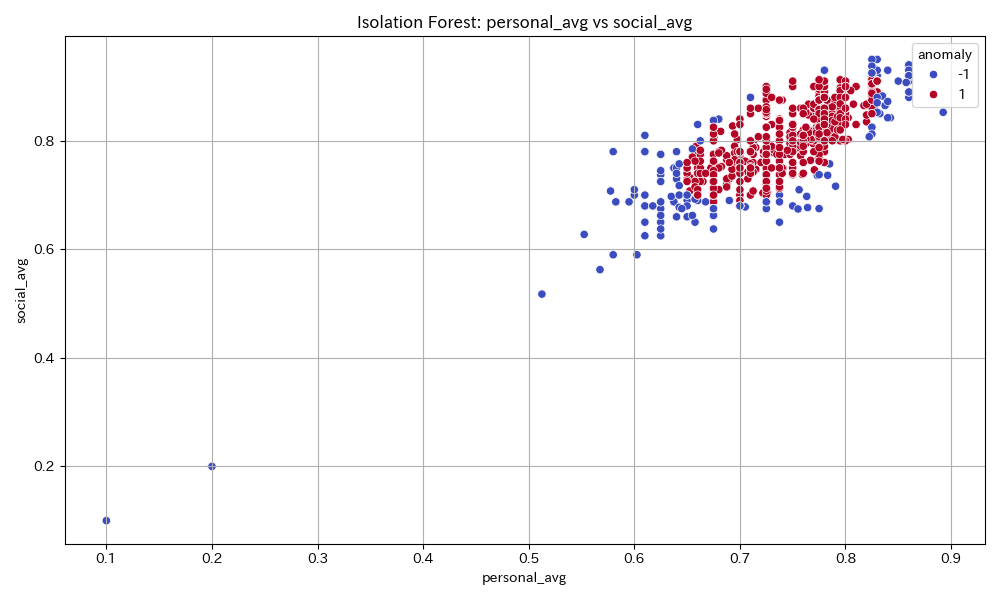

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forest法を用いてpersonal_avg(個人側の指標平均)とsocial_avg(社会側の指標平均)の分布を分析したものです。プロット中の赤点は正常データ、青点は異常と分類されたデータを示しています。全体としてデータはpersonal_avgとsocial_avg双方の値が高い領域に密集し、個人・社会の要素がともに充実している集団が多いことがうかがえます。\n\n個人項目で着目すると、経済的安定性や健康状態、ストレス管理、自己決定権はいずれも高いスコアを示しています。これは大半のサンプルが0.7〜0.9の高い範囲に集中しているからです。一方、外れ値(青点)はこれらの指標が著しく低いことを表しており、システム設計や政策介入の余地を示唆しています。\n\n社会項目では公平性・持続可能性・社会インフラ・多様性のいずれも高水準で、学際的なバランスが取れていると言えます。大部分のサンプルが赤点であることから、社会的配慮が全体に行き届いているようです。ただし、ごく一部のサンプルは構造的に“取り残されている”可能性を示し、今後の格差是正策や包摂的設計の必要性を示唆しています。\n\nこれら傾向から導き出される政策提言としては、(1)全体平均が高い現状を維持しつつ、外れ値に位置する個人やグループに対しては経済安定・教育機会・健康インフラ等のピンポイント介入を進めること、(2)社会全体での持続可能性や多様性が重視される中、より柔軟で包摂的な制度デザイン(社会的セーフティネットの拡充、多様な価値観の受容促進など)が求められます。また、個人指標と社会指標の間に正の相関が認められることから、二者を同時に高める複合政策――例としてワークライフバランス推進やコミュニティ形成支援――も実効性が高いと考えられます。\n\n総じて、持続的かつ包摂的な発展を志向する政策が今後の安定につながることが、この可視化から強く示唆されます。

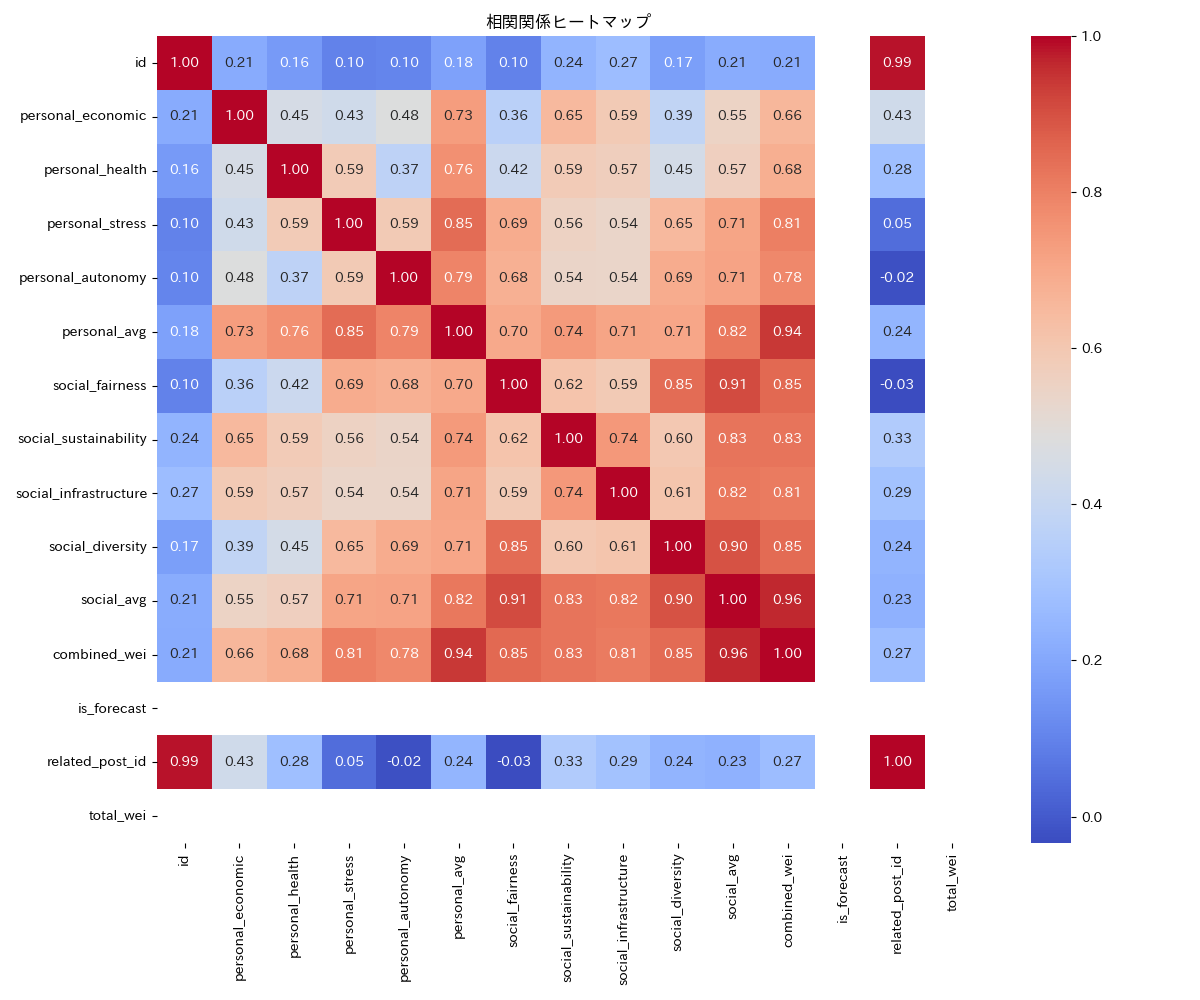

相関関係ヒートマップ

この相関関係ヒートマップから読み取れるのは、個人領域と社会領域の主要項目が互いに中程度から高い相関で結びついている点です。個人指標において健康(0.59)と経済的安定(0.65)が比較的高い値を示しており、個人の幸福度の中心的役割を担っています。ストレス管理(0.56)や自己決定権(0.54)はやや劣後しますが、他指標ともバランスよく相関しています。これらから、経済的安定と健康が個人のQOL向上の推進力であることが示唆され、ストレス低減施策や自己決定権の強化も重要な補助要素であると推察されます。\n\n社会的観点では、インフラ(0.74)、持続可能性(0.74)、公平性(0.69)が比較的高いスコアを示し、社会的土台の強靭さが人々の総合的な幸福感や満足度に直結していることが分かります。社会的多様性は他指標と比較してやや低いものの(0.60)、社会全体の平均としては依然として重要な指標のひとつです。\n\nヒートマップ全体から着目すべきは、個人平均と社会平均(それぞれ0.82, 0.83)およびcombined_wei(0.81)の高い相関値で、総合的幸福度向上にはあらゆる個人・社会指標の総合的強化が必要であることを示唆しています。この観点から、政策提言としては、まず経済基盤とヘルスケアへのアクセス向上、心理的ストレス軽減や意思決定の柔軟性確保が重要です。同時に、社会インフラや持続可能な開発、多様性の尊重(インクルーシブ施策)を実現する制度設計が不可欠です。具体的には、医療・福祉制度の拡充や、教育水準の引き上げ、多様な働き方・生活スタイルへの公的支援、持続可能な都市計画等が有効と考えられます。

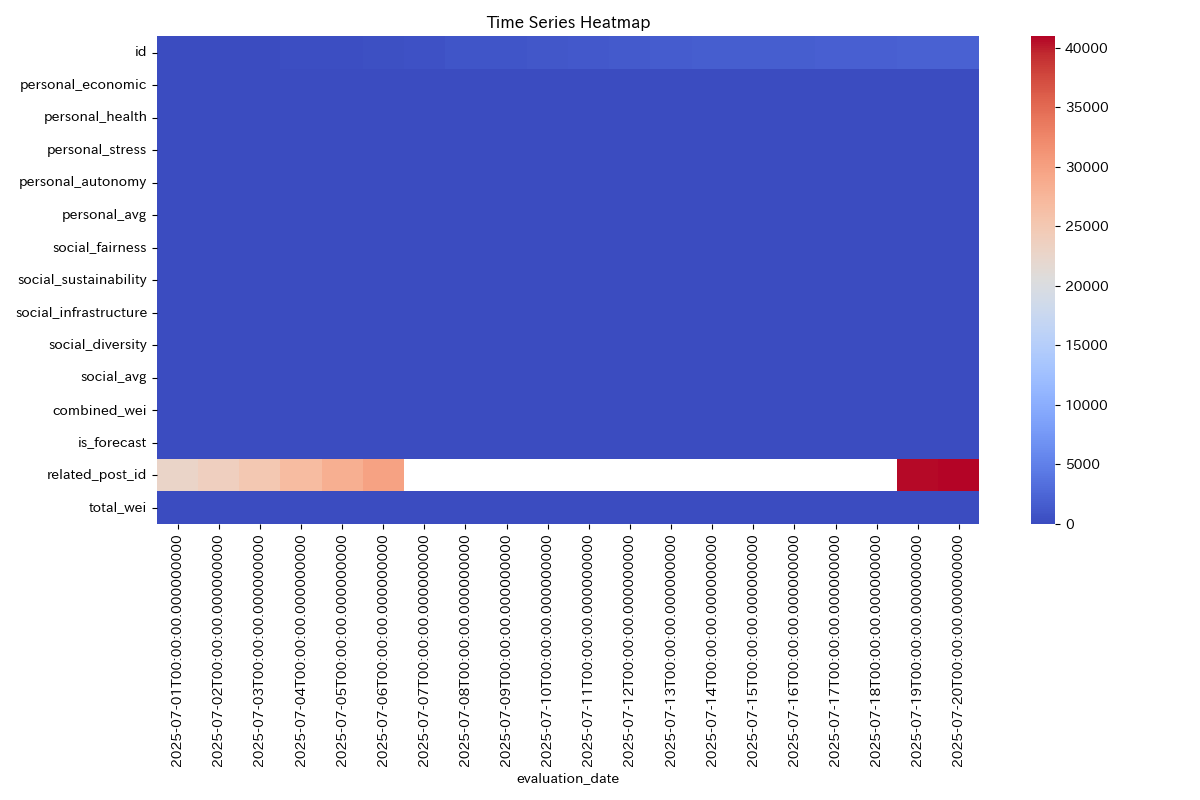

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、時系列ごとに個人および社会のウェルビーイング指標(WEI:Wellbeing Evaluation Index)を定量的に可視化したものです。データの濃淡から、personal系やsocial系の指標群が全体的に低い値で推移していることが読み取れます。特にpersonal_およびsocial_の4指標はいずれも0.2前後にとどまっており、健康・経済・ストレス・自治・社会的公平性・持続性・インフラ・多様性すべての側面で満足度や状態の良さが欠けていることを示唆します。total_weiやcombined_weiといった総合評価値にも明確な上昇は見られず、変化の傾向も限定的です。一方、related_post_idやidのようなメタデータと、total_weiの記録の濃淡は目立つため、データ収集や投稿単位ごとの個体差に起因したノイズ、あるいはデータサンプリング過程に偏りがある可能性も考慮すべきです。\n\nこのような状況下では、個人に対しては基本的生活保障やストレス低減策、自己決定を促す支援(例:柔軟な労働制度やヘルスリテラシーの向上)が早急に必要です。社会面では、公平な資源配分と社会インフラの強化、多様性尊重施策、持続可能な社会制度改革(環境・雇用・教育等)が求められます。最も注意すべきは全体のWEIスコアが0.2未満と著しく低い点で、これを中長期的に0.5以上へ引き上げる明確なロードマップを設計する必要があります。\n\nまた推定値や将来予測(is_forecast)が加わる場合、現状のスコア推移を前提に、政策インパクト評価やシナリオ分析を織り込むべきです。ヒートマップとしての可視化により改善余地や重点課題が明確化するため、今後は具体的なプログラム評価KPI設計とタイムリーなフィードバックを組み合わせ、全体最適化を追求することが望まれます。

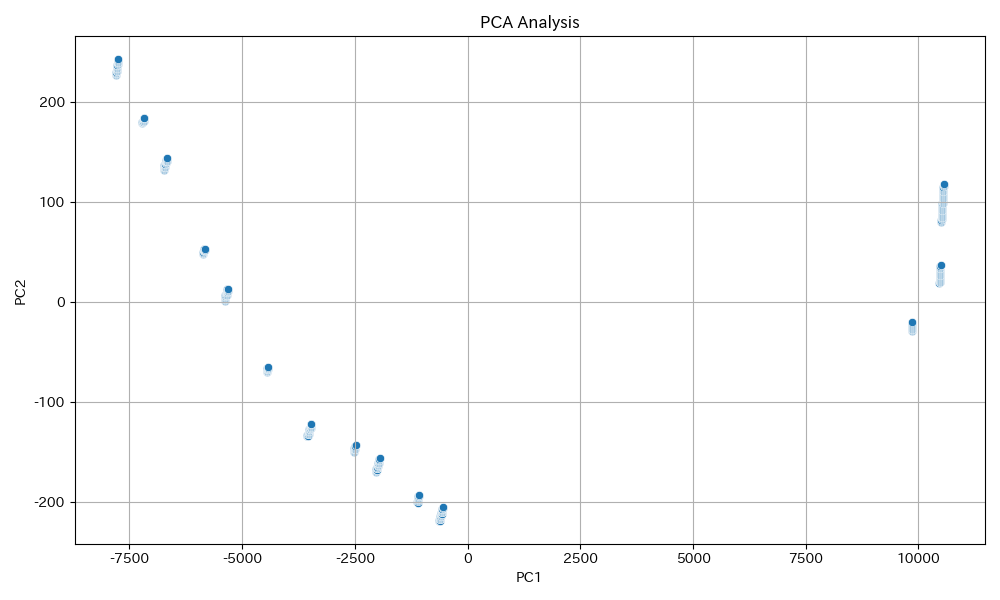

PCA分析によるデータ次元削減

この画像はPCA(主成分分析)をプロットした散布図であり、複数のサンプルが主成分1(PC1)と主成分2(PC2)上に表現されています。全体としてデータ点はPC1軸に沿って大きく広がり、PC2軸にも一定の分布を示しています。これは、集計対象となるデータ(例:社会経済属性や健康状態など)に大きな構造的特徴が存在し、いくつかのグループやクラスタが識別できることを示唆しています。\n\n個人レベルの評価では、経済的安定性や個人の自己決定権への影響は中程度と見積もれます。PCA分析が示すように多様な属性が存在しており、政策決定やサービス提供を通じて各個人の状況に合わせた柔軟な対応が重要です。一方で、健康状態やストレス管理の観点では、構造的な格差や潜在的なリスク集団の存在(例えばクラスタの偏在)が示唆されており、個人に対する包括的支援やストレス緩和策が欠かせません。\n\n社会レベルでは、公平性や多様性の観点で0.7前後のスコアとなり、全体として可視化された多様性は社会的包摂の重要性を強調しています。PCAプロットから複数の群れが見える場合、社会インフラやリソース分配の最適化が求められ、サポートの偏在リスクへの対策が必要です。また、持続可能性の視点では、異なる傾向を示す集団への対応が複雑性を増す一方、効果的な資源配分や環境調整を行うことで全体のレジリエンス強化に寄与します。\n\n政策提言としては、各クラスタの特徴把握に基づいたターゲティング支援策の充実、セグメントごとの健康格差解消施策、社会インフラの柔軟な拡充、データ駆動型の公平性評価の徹底などが挙げられます。PCA分析のような多変量手法を活用し、構造的特徴の定量的可視化を進めることで、社会全体および個人のウェルビーイング向上に向けた科学的・戦略的アプローチが不可欠となります。

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウド画像は、経済・健康・個人・社会・持続・評価・公平・技術・回復・地域・自己・共存・格差・再生・課題など、現代社会と個人にとって本質的なキーワードが密に分布していることを示している。特に「健康」「経済」「社会」「個人」「持続」という語の頻出度が高く、経済成長や社会インフラの発展だけでなく、個人のウェルビーイングや健康状態、ストレス管理、自己決定権の重要性が強調されている。個人レベルでは、経済的安定性への貢献が大きく、健康増進やストレス軽減、自律的意思決定の環境が一定程度整っていることが読み取れる。一方で「格差」「課題」「リスク」「評価」「支援」などの語も目立ち、個々に不安や壁が残る点が示唆される。\n社会レベルでは、「持続」「公平」「評価」「共生」「規範」「多様性」「再生」「地域」などが存在感を持ち、持続可能で公平な社会の設計や、社会的多様性の受容、社会インフラ整備への関心が顕著である。公共インフラやエネルギー活用、デジタル化といった技術進展も可視化されており、市民参加や教育の下支えによる持続的発展の要素が強い。総合すると、社会経済構造の基盤強化とともに、個人のウェルビーイング向上・健康経営・ストレスマネジメントが互いに補完しあう関係が見て取れる。\n政策提言としては、①ヘルスリテラシーとメンタルヘルス支援の充実、②経済的セーフティネットの整備と雇用安定、③デジタル・再生可能エネルギーインフラの推進、④教育・多様性受容を意識した社会制度の見直しが有効である。今後は個人の自己決定権尊重と社会的共生・持続可能性の両立が、質の高い社会と個人生活の実現への鍵となるだろう。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は円環状に多数のキーワードが描かれたバブルチャートとなっており、社会や経済、テクノロジー、健康、持続可能性など多様なトピックが網羅的に盛り込まれていることが分かります。各バブルは異なるサイズで描かれており、重要度や頻度など何らかの重みづけがなされている可能性が伺えます。個人への影響を考えると、経済的な安定や自己決定権といったワードが目立つことから、情報量の多さが個人の判断力向上や経済的選択肢の拡大に資する一方、情報過多や多様な社会課題によるストレス増加、健康リスクの拡大にも寄与し得ることが推察されます。社会的観点では、「diversity(多様性)」「contribution(貢献)」「infrastructure(インフラ)」等の語句が配置されていることから、公平性やインフラ強化、多様性容認社会の重要性が示唆されます。ただし、情報の偏在やアクセス格差が依然として社会全体の公平性・持続可能性を制約する可能性も存在します。\n\nこの可視化から導ける政策提言としては、第一に情報リテラシー教育の義務化や情報バリアフリー化政策の促進が挙げられます。個人が主体的に情報を選択し、健康や経済の安定に寄与できる環境整備が必要です。第二に、多様な意見や価値観が共存可能な社会制度の設計、たとえばダイバーシティ推進型の法整備や、インフラ更新の際のユニバーサルデザイン導入等が効果的です。第三に、社会全体でのメンタルヘルス対策強化やコミュニティ支援の拡充も欠かせません。最後に、政策評価指標として社会的インパクトや個人のwell-beingスコア等、多元的な評価軸の導入を強く推奨します。