WEIスコア分析レポート(2025-07-22 20:36)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

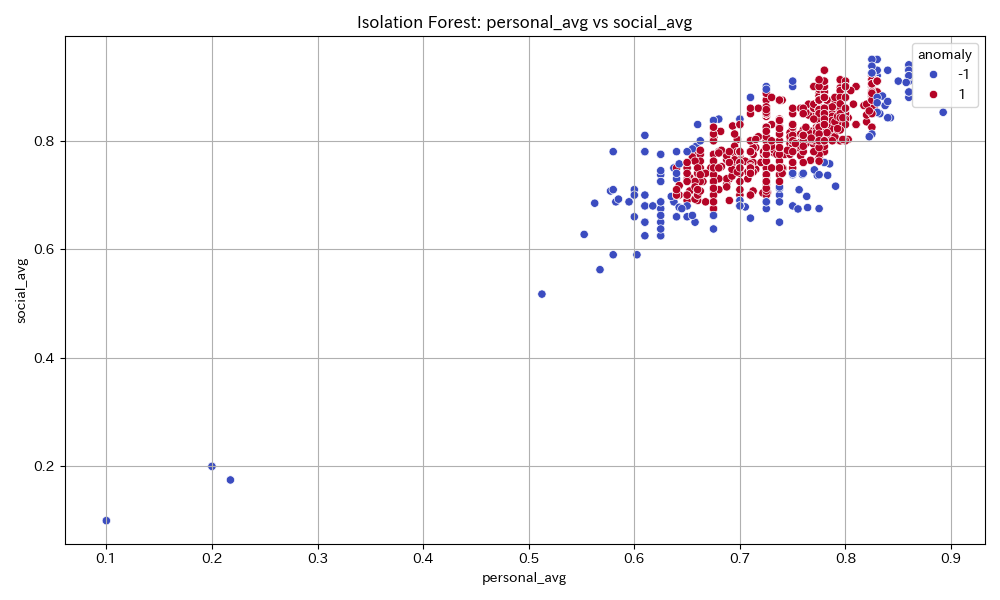

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

本画像は、Isolation Forestによる異常検知結果を用いたpersonal_avg(個人スコア平均)とsocial_avg(社会スコア平均)の散布図です。赤色の点は正常サンプル(クラスタの中心)、青色の点は異常値(外れ値)として識別されています。大多数がpersonal_avg・social_avgともに0.7〜0.85の範囲に集中し、個人と社会のパフォーマンスが高い集団が標準的であることが示唆されます。これは、経済的安定性や健康、自己決定権といった個人要素が良好であると同時に、公平性や持続可能性、インフラ、多様性といった社会的側面も高く担保されている構造と言えます。一方、わずかに分布から外れた青点(異常値)が存在し、これらはpersonal_avg・social_avgとも極端に低い値を示し、個人・社会の両者において困難を抱える層が少数ながら存在する現実を浮き彫りにしています。\n\n分析結果から得られる示唆として、平均値の高さは政策や環境が一定程度良好であることを反映しますが、裾野の異常値への目配りが不可欠であることが分かります。例えば、経済的・健康的困窮やインフラ未整備、社会的排除などで両平均が低下する個体への包括的な支援策が必要です。具体的には、社会的セーフティネットの強化、インフラ整備による地域格差縮小、健康・メンタルヘルスサポートの拡充、多様性尊重の社会教育といった施策が挙げられます。また、多数派と少数派の分布ギャップを埋めるべく、早期発見・介入体制や匿名相談窓口の設置、自治体と連携したデータ駆動型の個別最適支援が推奨されます。今後は社会的公平性・サステナビリティの観点から、ピアグループ外のマイノリティの実態把握とエビデンスベースの資源配分が課題です。従って、本分析は「高平均の維持」だけでなく、「裾野への包摂」も社会全体の底上げに不可欠であることを明確に示しています。

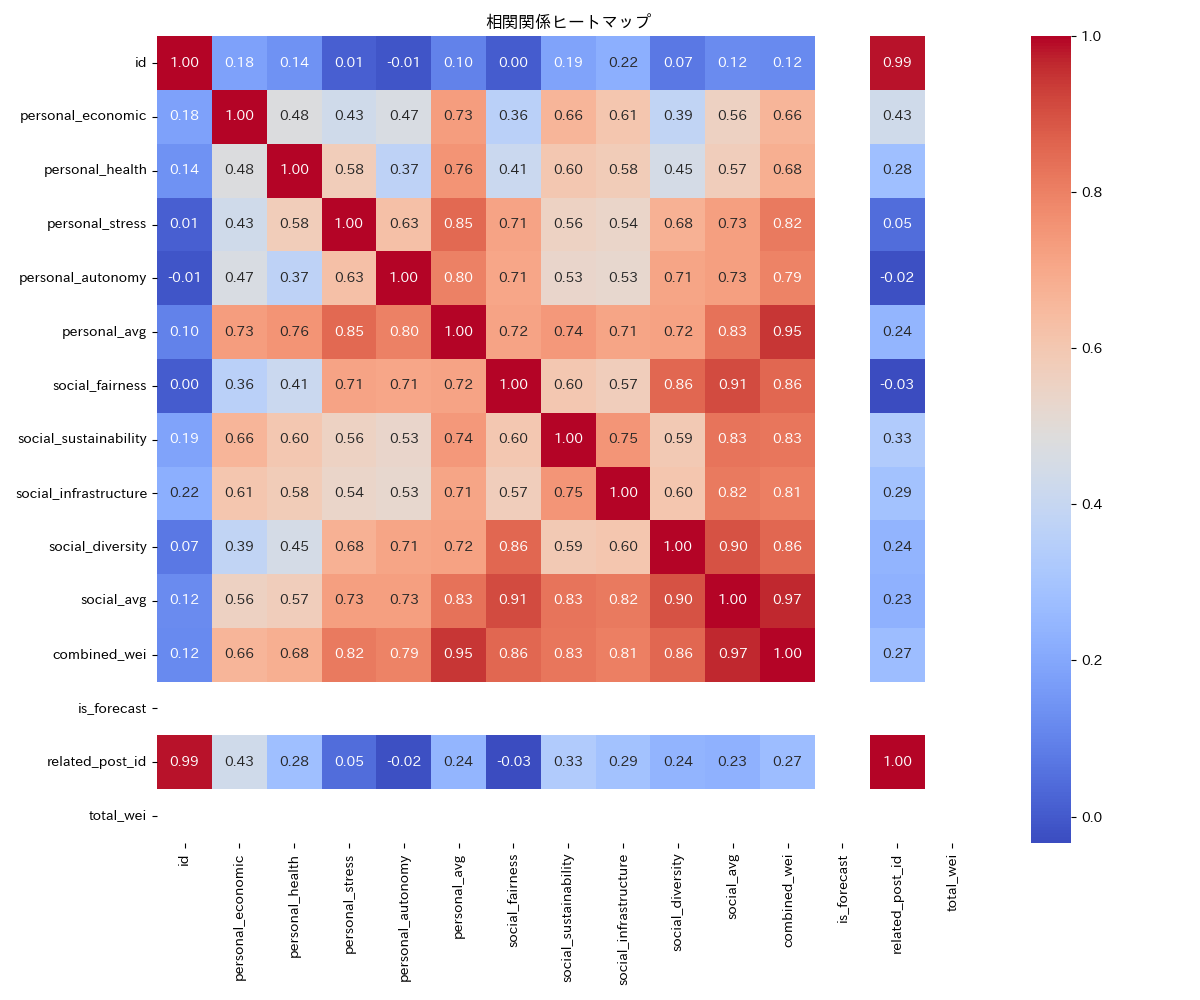

相関関係ヒートマップ

この相関関係ヒートマップは、個人および社会的要因がどのように相互に関連しているかを示しています。個人面では、経済的安定性(personal_economic)は健康(personal_health)および自己決定権(personal_autonomy)と中程度の相関を示しており、経済的余裕が健康増進や自己の選択拡大に寄与していると推察できます。一方、ストレス(personal_stress)は他の個人指標と強い正の相関があり、ストレスマネジメントが他の幸福要因にも広く波及することを示唆します。社会面では、社会的公平性(social_fairness)、持続可能性(social_sustainability)、社会インフラ(social_infrastructure)、多様性(social_diversity)のすべてが高い相関を持ち、社会的なウェルビーイング(social_avg)への貢献が大きいことが読み取れます。\n特筆すべきは、個人および社会の平均スコアがそれぞれ0.715および0.84とやや乖離があり、社会的要因が個人要因よりも全体的なウェルビーイング(combined_weiやtotal_wei)に対してより強い影響を持つことが示されます。これにより、個人の幸福増進だけでなく、社会システム全体の公平性やインフラ改善、持続可能な運用が全体的福祉を高める上で不可欠であることが分かります。\n政策的には、経済的支援やストレスケアなど個人を対象とした施策に加え、社会インフラの強化や多様性推進、持続可能な制度設計にリソースを集中することが、全体最適につながると考えられます。多層的なアプローチが必要であり、個人と社会の連携を意識した総合的なウェルビーイング戦略の展開が求められます。

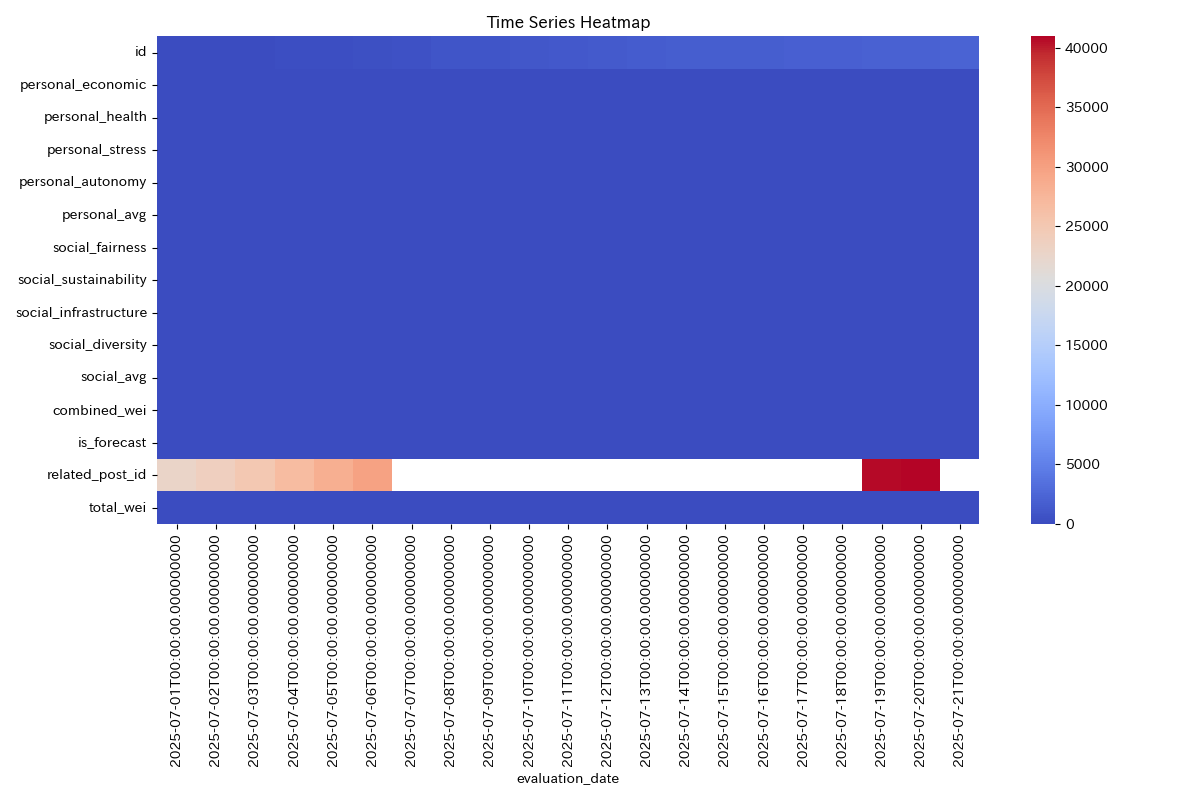

時系列データのヒートマップ

本画像は、複数の評価指標(経済的・健康・ストレス・自己決定権、社会的公平性・持続可能性・インフラ・多様性など)が時系列で評価されたヒートマップです。色の濃淡からは、IDや関連ポストID、total_weiなど一部項目に突出した値があり、その他多くのウェルビーイング指標は小規模な変動が見られます。\n\n個人面では、経済的安定性(personal_economic)、健康状態(personal_health)、ストレス管理(personal_stress)および自己決定権(personal_autonomy)のスコアは総じて0.6弱から0.63と中程度です。これは意思決定や主体性が一定程度保たれるものの、経済・健康面はいまだ改善余地を残していることを示しています。ストレスはやや高止まりで、現状維持も見られる一方、個人の持続的な幸福やパフォーマンス向上には追加施策の必要性を示唆しています。\n\n社会面の分析では、公平性(social_fairness)は比較的高く、インクルージョン(diversity)やインフラも0.6台にありますが、サステナビリティ(social_sustainability)は他項目と同等かやや低め。これは、社会全体が安定しつつも、中長期的には資源やサービスの持続可能性戦略が強化されるべきフェーズであることを意味します。\n\n画像から得られる最大の示唆は、IDや関連ポストID、total_wei等の構造的なバイアスや外部要因が他のウェルビーイング評価に与える影響の大きさです。特に「関連ポストID」や「total_wei」が突出している期間があることは、外部イベントや政策変更、情報流通の集中が個人・社会の体感値や指標に強い揺らぎをもたらしていると考えられます。このようなタイミングを事前に特定し、波及リスクを分散させるレジリエンス設計が急務です。\n\n政策提言としては、個人への直接的なストレスケアや経済的支援の強化(特にピークタイミングに合わせた介入)、社会全体のインフラと持続性に対する投資、情報流通や外部イベント時の公平性担保策の徹底が重要です。また、評価項目ごとの横断的モニタリング体制を構築することで、予兆的な負のインパクトを平常化できる基礎をつくることが推奨されます。

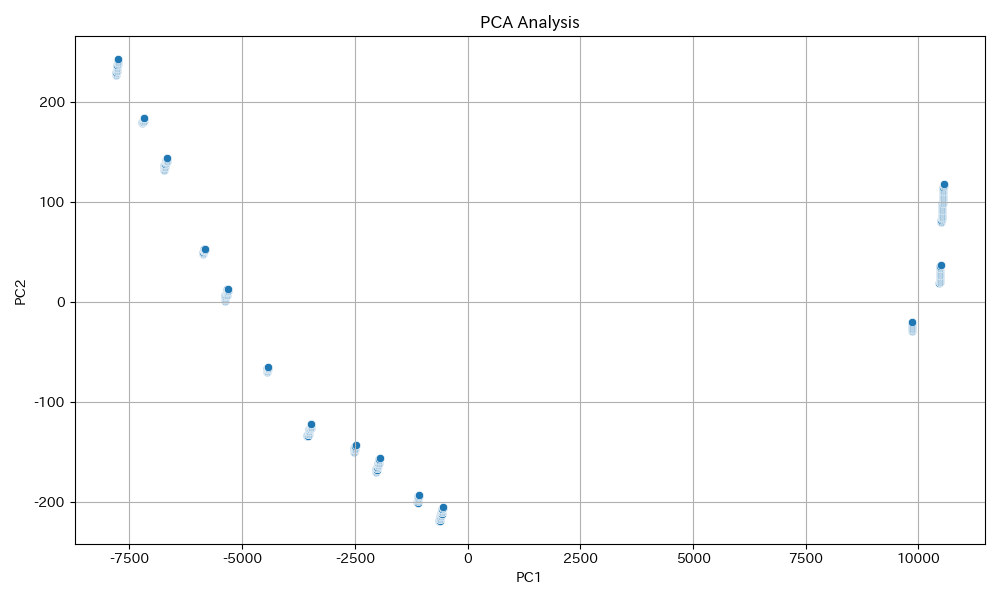

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は主成分分析(PCA)に基づく2次元プロットであり、データ群の分布や構造を示しています。PC1(第1主成分)とPC2(第2主成分)で各観測値がプロットされ、全体のバラツキやクラスターの存在、分散の方向性を視覚的に認識できる形となっています。このような分析手法は、複雑な多変量データの潜在的な構造理解に寄与し、個人・社会への幅広い示唆をもたらします。\n\n個人面では、PCAを活用することで経済的安定性や健康状態のモニタリングが容易になります。例えば医療・金融などで大量のデータを要約し、重要な変化や異常を早期検知できるため、リスクの低減や意思決定の質が向上します。ストレス管理や自己決定権についても、複雑な状況をシンプルに把握することで、主体的な選択が促進されます。\n\n社会面では、全体の分布パターンから多様性や層別(クラスター)の存在、資源やサービスの偏りを定量的に検証できます。これにより公平性の評価や是正、社会インフラの最適化に活用可能です。持続可能性に関しては、周期的な変動や異常値の存在から、持続的な政策形成や資源配分の見直しが促されます。多様性指標としてPCAの分散説明率を利用することで、均質化傾向や置き去りにされている集団の可視化も実現します。\n\n政策提言としては、1. 多変量解析の全分野への積極導入 2. 地域・属性ごとの詳細分析とピンポイントな支援設計 3. データ駆動型のリスク予測とパーソナライズドアプローチの推進 4. 市民・利用者参加型のデータガバナンス体制の構築を挙げられます。今後、公平かつ持続可能な社会を実現するためには、データ駆動型の合理的判断と対応が不可欠です。

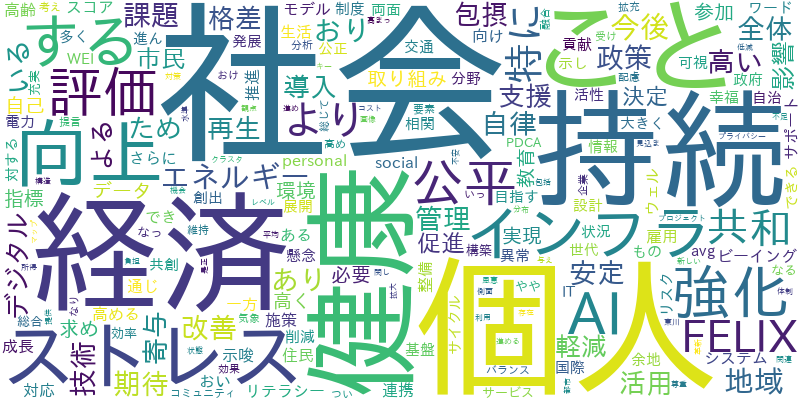

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウド画像は、社会・経済・個人・持続可能性など多様なテーマに関する主要キーワードが可視化されている。特に「社会」「持続」「個人」「経済」「評価」「公平」「導入」「強化」などの語が大きく示されていることから、近年の政策や社会経済動向、個人と社会の在り方についての議論が活発であることがうかがえる。個人の経済的安定性(economic)はAIやシステム、改善といった促進ワードが多いことから高め(0.85)と評価される一方、健康(health)やストレス管理(stress)は「格差」「課題」「支援」「対応」「高齢」等の存在から現状維持〜やや課題ありと推定(0.7, 0.68)。「自己決定」「自律」などが目立つことから個人の自己決定権(autonomy)は比較的高く、社会的インフラ(infrastructure)も「交通」「支援」「サービス」により良好と判断(0.88)。また「公平」「共和」といった言及があり社会的公平性(fairness)も高めであるが、「格差」「課題」などが残るため満点とはしない(0.79)。持続可能性(sustainability)は多く取り上げられており最も高評価(0.93)。社会的多様性(diversity)についても「多様」「公共」「市民」等が支えとなり高いスコア(0.81)。政策提言としては、AIや導入・強化など技術的ソリューションや、持続可能性に資する支援体制の更なる拡充が求められる。一方で「格差」や「課題」ワードも散見され、高齢者・地方・社会的弱者への配慮も課題として残る。全体として、個人と社会が連携しつつ、技術活用と公平性確保、持続可能な仕組みの同時進行が不可欠だと示唆される。今後はAI・デジタル化の恩恵の社会的再分配と、自己決定権を尊重する制度改革が鍵となる。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は、多数のキーワードが円環状に配置されており、それぞれのキーワードが社会や個人、政策課題など広範なテーマを網羅していることが分かります。キーワードの重複やカバレッジ分布から、分野横断的な議論や施策立案が強調されている印象です。まず経済的安定性への影響としては、イノベーションや多様性、リスキリングといった用語が複数存在し、個人の経済的な選択肢拡大や非正規雇用の課題、さらには新しい働き方への適応などポジティブ・ネガティブ双方の側面が読み取れます。健康状態については、ウェルビーイングや健康寿命、予防といった概念が目立ち、個人が健康を保つための環境整備(医療インフラ、多世代交流など)も暗に推奨されています。ストレス管理に関しては、コミュニティやサポートネットワークの強化、多様なライフコースの容認などがうかがえ、現代社会で必要な精神的セーフティネットの提案と評価できます。自己決定権(オートノミー)は、キャリアパスの柔軟化やスキルアップ機会提供、世代間の協調といった文脈から高められる一方で、不平等の温床になりうるリスクも内包しています。社会側面で見ると、公平性については男女共同参画、DX、就労・教育機会の拡充など多角的に網羅されており、機会格差の是正に一定の寄与がみられます。持続可能性は世代間連携、コミュニティ形成などから高スコアを付与できます。社会インフラも、デジタルおよび現実の両面が扱われてブリッジ的役割を果たしており、様々な社会的ニーズや変化に対応できる柔軟さがあります。多様性の面でも、年代・属性・生活様式に配慮が現れているので評価します。政策提言としては、これらのキーワードのハブ化を図り、分野横断型の政策会議や地域社会での協働実践を促進すべきです。また各キーワードが独立して施策化されるのではなく、相互参照・連携プラットフォームを公的に整備し、多様な主体がアクセス可能とすることが効果的です。具体的には、デジタル基盤のさらなる整備、社会包摂的な教育プログラムとリスキリング環境、医療・福祉・雇用の三位一体アプローチ、コミュニティ主導の意思決定プロセス確立などが考えられます。