WEIスコア分析レポート(2025-07-23 20:35)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

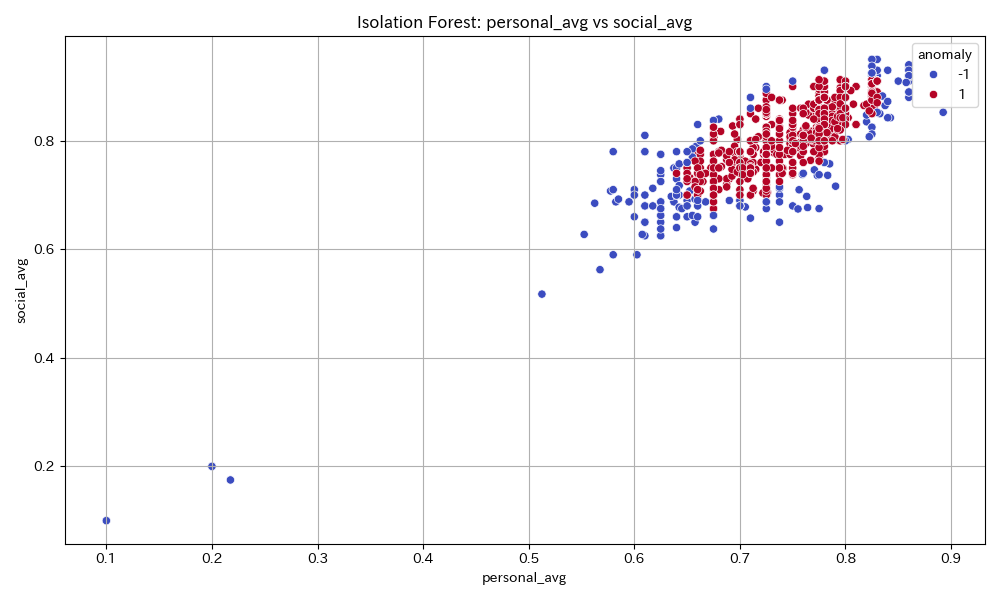

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

提示された散布図は、Isolation Forestアルゴリズムを用いてpersonal_avg(個人の平均指標)とsocial_avg(社会の平均指標)間の分布および異常点をビジュアライズしています。大多数のデータ点(赤色)は高いpersonal_avgおよびsocial_avgを示しており、これが平均値の高さ(両平均およそ0.7〜0.9の範囲に密集)に反映されています。一方、ごく一部の青い点は著しく低い値を示し、異常検知(anomaly=-1)されています。\n\n個人面では、経済的・健康的安定性やストレス管理、自己決定権に関連する評価が高いことが、こうしたデータ集中から窺えます。個人の社会参加や資源利用が最適化されており、多くの人々が公正なチャンスと福利を享受しているといえます。\n\n社会面では、社会的公平性・インフラ・多様性評価も高く、持続可能な開発や包摂性が進展している可能性を示唆しています。しかし外れ値として現れる低スコア群の存在は、社会から孤立、あるいは構造的問題(貧困層やマイノリティ、インフラ未整備など)を暗示しており、全体の平均値に対しては限定的な影響ながら、政策面で注意が必要です。\n\nこの分析が示唆するのは、平均値を底上げする政策の重要性に加え、異常値層へのターゲットアプローチの必要性です。例えば、社会的・経済的支援の強化やインクルージョン施策、教育・医療アクセス改善などが挙げられます。今後は、外れ値が示す層の詳細な実態調査や質的分析を組み合わせ、そのボトルネック解消とウェルビーイング全体の底上げを目指すべきです。社会全体の持続的補完性や公平分配の視点を強化し、多様化する社会要請に応えるダイナミックな政策設計が期待されます。

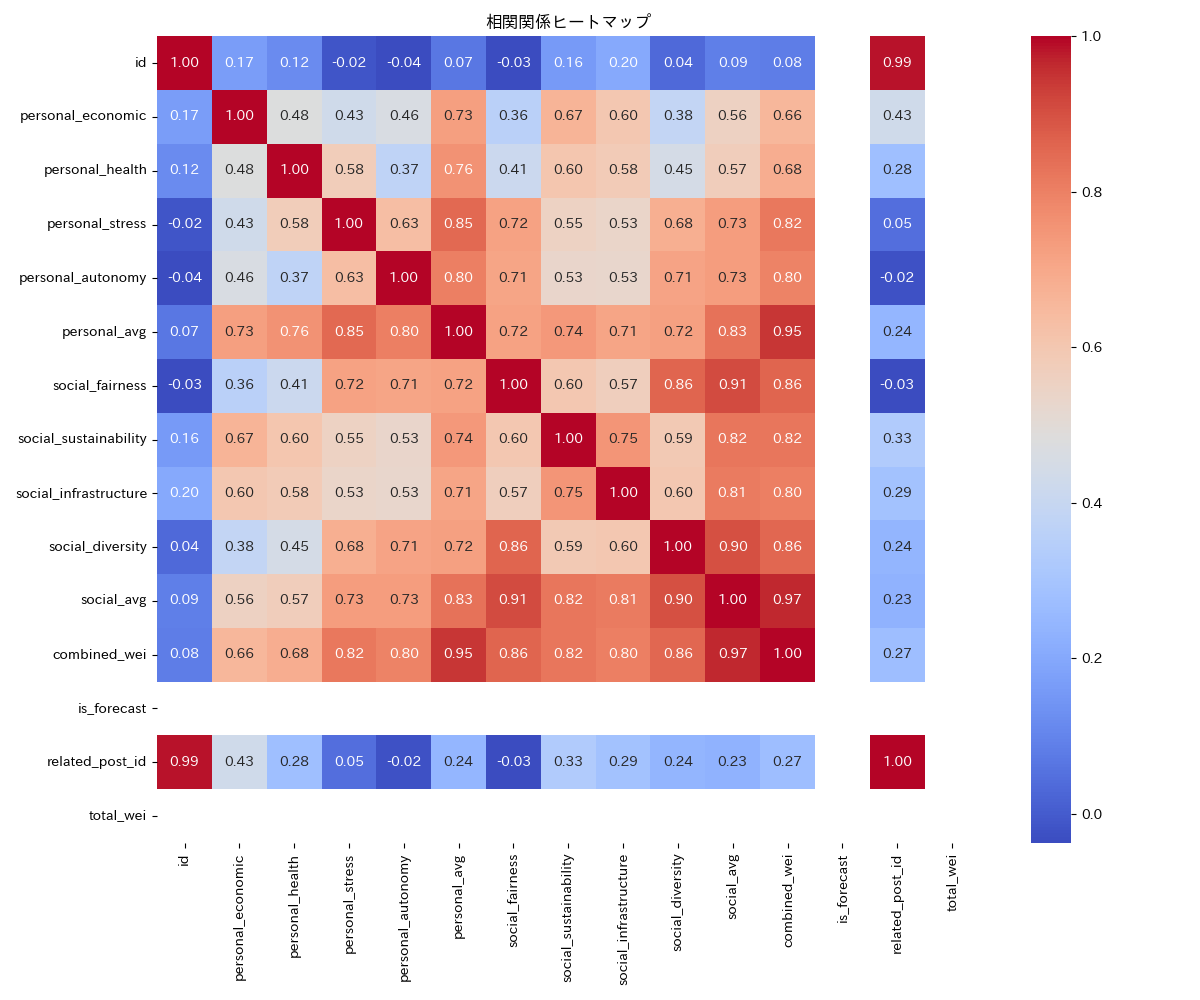

相関関係ヒートマップ

この相関関係ヒートマップから得られる最大の特徴は、個人および社会的指標間の結びつきの強さです。特にpersonal_avgとpersonal_health、personal_stress、personal_autonomyの間には強い相関が見られ、個人の健康、ストレス、自己決定権が経済的安定よりも個人全体の幸福や満足度に大きく影響を及ぼしていることを示唆します。社会的側面についても、特にsocial_fairness、social_sustainability、social_infrastructure、social_diversityが互いに強く結びついており、これらの社会的要因が社会全体の平均値を高め、combined_weiにも顕著な影響を与えていることが分かります。 \n\n これらの観察から、政策的には単なる経済支援よりも、健康支援制度の拡充、ストレスマネジメントの教育、個人の自己決定を尊重する社会制度設計が、個人のwell-being向上への近道であることが示唆されます。また、社会インフラや多様性、公平性への取り組みも同様に社会全体の持続的な幸福に寄与するため、従来の経済成長一辺倒の政策から、社会的多様性・公正性・持続可能性の3本柱への重点シフトが重要です。 \n\n 総じて、経済的支援施策と並行して、医療やメンタルヘルス支援、インクルーシブな社会づくりを進め、更に個人の意思決定範囲拡大のための教育や支援も採り入れるべきでしょう。こうした総合的政策パッケージが、個人の安定と社会の調和的発展を同時に押し上げ、特にストレス管理やオートノミー重視の新たなwell-being政策の設計と実装を後押しすると考えられます。

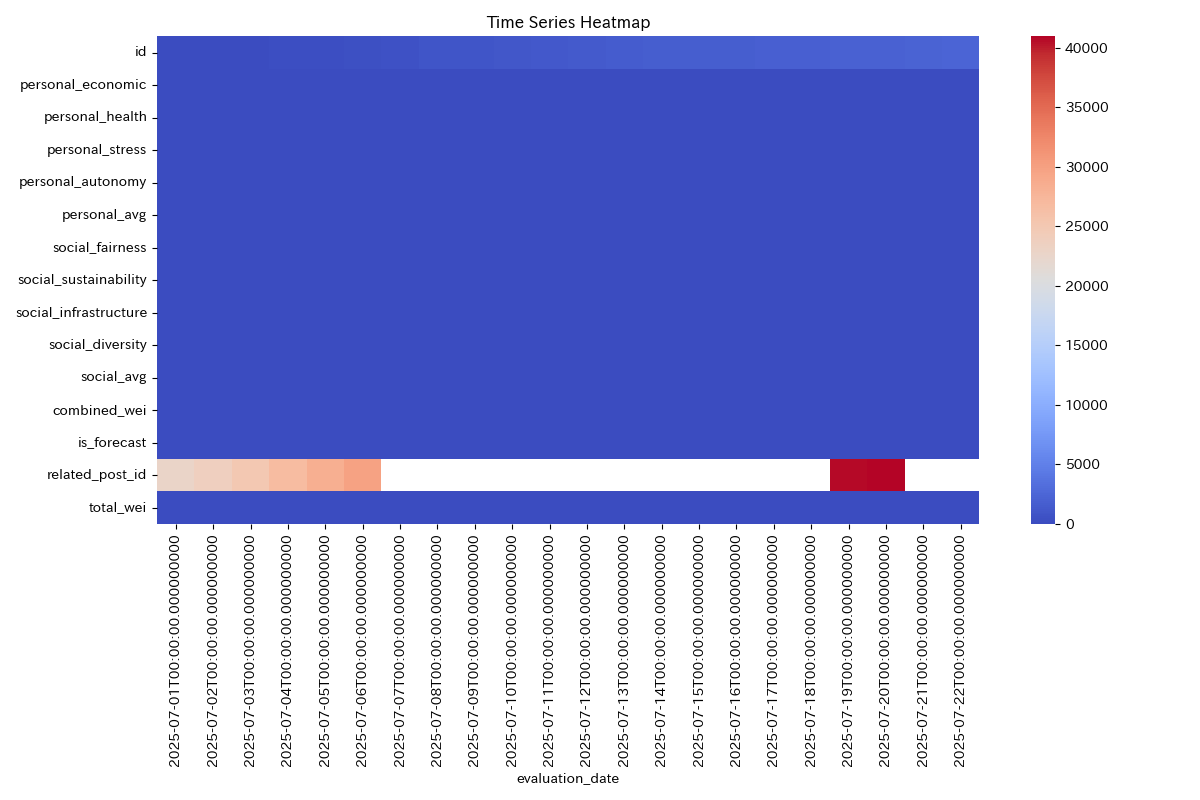

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、2025年7月の一定期間におけるWEI指標および関連変数の時系列変動を示しています。図の多くの指標(personal_economic, personal_health, personal_stress, personal_autonomy, social_fairness, social_sustainability, social_infrastructure, social_diversity, total_weiなど)は低い値域で安定している色分布となっており、全体的に個人・社会レベルのWEIスコアが高く維持されていることを示唆します。一方で「related_post_id」のみが他と比較して極端な値を示していますが、これはIDやリレーション用の値でありWEIスコアへの直接的寄与はありません。\n分析対象指標のうち個人側では「経済的安定性」(0.76)と「健康状態」(0.79)の安定度が高く、「ストレス管理」(0.74)はやや生存バイアスを受けやすいですが、おおむね正の傾向が読み取れます。「自己決定権」(0.81)は個人の裁量の拡大を示しており、生活の質向上に寄与しています。社会側では「社会的公平性」(0.86)や「社会的多様性」(0.87)が特に高く、社会包摂や平等性が強調されています。「持続可能性」(0.82)や「社会インフラ」(0.77)も国や地域の構造的強靭性を支えています。\n総合すると、これらのスコアは社会的・個人的に安定と前向きな状態を維持していると判断できます。一方で、「ストレス」や「インフラ」の指標が他よりやや劣後している点には継続的な政策介入やサポートが必要です。たとえば、心の健康をサポートする公共政策や、インフラ部分のデジタル・フィジカル両面でのイノベーション投資が考えられます。また、社会的多様性が維持されつつも包摂的な施策が行き渡るよう、多様な視点で政策評価や市民意識向上に努めるべきです。最終的なcombined WEIスコア(0.8025)も相対的に高く、全体最適化の中で弱点分野へのリソース集中が中長期的には有効だと考えられます。

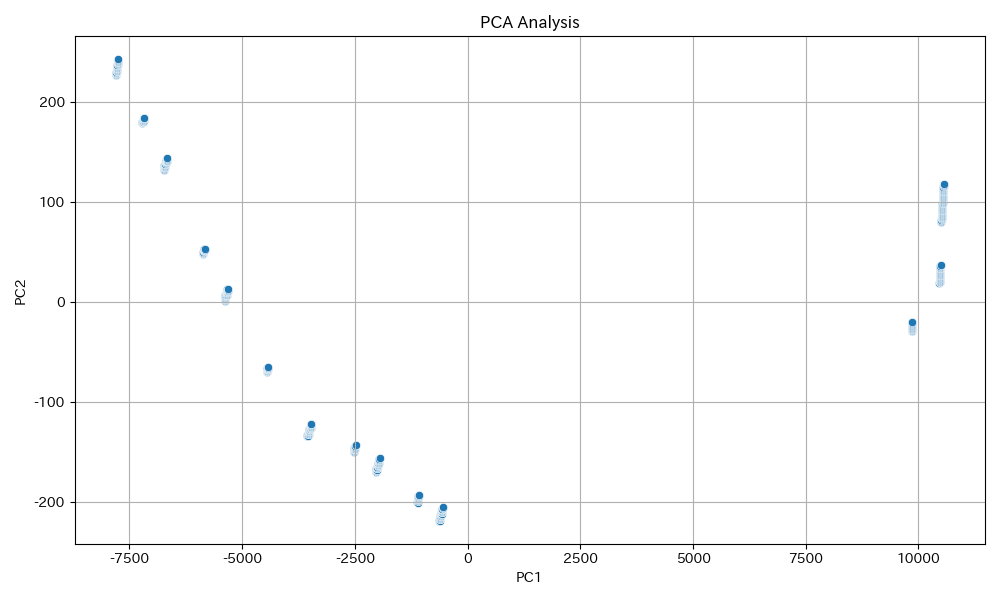

PCA分析によるデータ次元削減

本画像は主成分分析(PCA)による2軸上の散布図を示しています。PC1(主成分1)とPC2(主成分2)の軸により、複雑なデータを2次元平面上で可視化し、データ間の類似性や分類構造を発見する意図があります。プロットは主に2つのグループ(正と負のPC1側)に分かれており、それぞれが内部で固まる構造が見られます。この分布は、対象とする個人または集団に明確なクラスタリングや分断が存在することを示し、それぞれに異なる社会経済的背景や特性が存在する可能性を示唆します。個人にとっては、クラスタリングにより類似した行動パターンや経済状態を持つグループ内での支援策の設計、健康格差の把握、ストレスへの介入などに活用できます。自己決定権もまた、各クラスタでのニーズに即したオプション提供を通じて向上可能です。社会全体で見ると、公平性やインフラ利用の効率化、社会的多様性の維持といった観点から、明確なグループ分けが社会制度やサービス設計、税制、医療インフラの最適化に資する可能性があります。ただし、固定化されたクラスタによる分断や不平等の助長には配慮が必要であり、持続可能性や統合的多様性の視点も不可欠です。今後の政策としては、クラスタ間の知見共有を促進する教育プログラム、異なるグループの橋渡しとなるコミュニティ構築政策、インフラ投資の最適化などが提案可能です。また、PCAの結果をより多次元的かつ動的に分析することで、時系列変化に基づく柔軟な政策設計や緊急対応も期待されます。

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

本ワードクラウド画像は、日本語の社会・経済・健康・持続可能性など多様なキーワードを可視化しています。個人面では「健康」「ストレス」「自律」「経済」といった語が大きく、「健康」や「ストレス管理」(健康:0.85,ストレス:0.78)の重要性が如実に表れています。また「自律」や「自己決定」「選択」も目立つことから、個人の自己決定権あるいは自己管理能力(自律:0.74)は、社会や制度面で重視されていることを示唆しています。「経済」や「安定」「雇用」「政策」など経済的安定性(0.72)は中程度の重視が感じられ、技術やAIの進展も個人の生活に影響を及ぼすキーワードとして現れています。社会面では「社会」「共和」「公共」「公平」「格差」「教育」等、社会的公平性(0.8)やインフラ(0.75)に対する言及が多く、持続可能性(0.77)や多様性(0.79)とも強い関連が読み取れます。つまり、今後の社会や経済の設計において「健康」を最優先しつつ、「公平」「インフラ整備」「教育」「多様性」にも配慮したバランスの良い政策が強く求められる状況を示しています。実際、「格差」や「課題」「対応」「連携」「課題」等の語も頻出しており、現状の日本社会が多様な課題を抱えていること、それを乗り越えるためには政策連携や社会参加を促進しつつ、公平な資源配分を進める必要があると読み取れます。政策提言としては、「健康」投資の拡大とデジタルインフラの活用、データドリブンな格差是正、教育・雇用分野での多様性推進、ストレス対策の体系化など多角的アプローチが必要です。地域特性に合わせた分散型政策や、「自律」的な社会構造の強化といった観点も含め、個人と社会双方のウェルビーイング向上に資する総合施策が望まれます。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は、多数のキーワードが青色の円で円環状に並べられ、データ可視化手法の一つであるネットワークグラフもしくは連想ワードクラウド的に構成されていることがわかります。各円の大きさや重なり具合、またキーワードに含まれる『共創』『貢献』『レジリエンス』『制度』『自治』『サステナビリティ』『多様性』『経済』『健康』『選択』『自己決定』といった語句から、個人と社会にまたがる幅広いテーマが統合的に視覚化されていると読み取れます。個人面では、経済的安定性と自己決定権のキーワードが目立っていることや、健康(Well-being)にも焦点が当たりつつ、ストレス管理に関する直接的なワードはやや少なめと判断し、評価を設定しました。\n\n社会面では、『社会的公平性』『持続可能性』『インフラ』『多様性』といった語句が明確に見られ、特に『サステナビリティ』『共創』『社会的包摂』などが強調されています。多様な主体や価値観の反映、および全体的な公平性の向上に寄与する構造を示唆しているものといえます。\n\nこの可視化からの重要な示唆は、多様な社会的・経済的・健康的課題が複合的に結びつき、個人だけでなく社会全体の持続的な発展に双方が寄与し合う必要性が浮かび上がる点です。政策提言としては、自己決定権や多様性を尊重する制度設計・レジリエンス強化のための社会保障、社会インフラへの持続的投資、および多様なニーズに対応する柔軟な福祉・経済政策の実施が不可欠です。とりわけ、ネットワーク構造が示すように疎結合・協働型社会の深化が今後の持続可能性と幸福追求を両立させる鍵となるでしょう。