WEIスコア分析レポート(2025-07-25 08:35)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

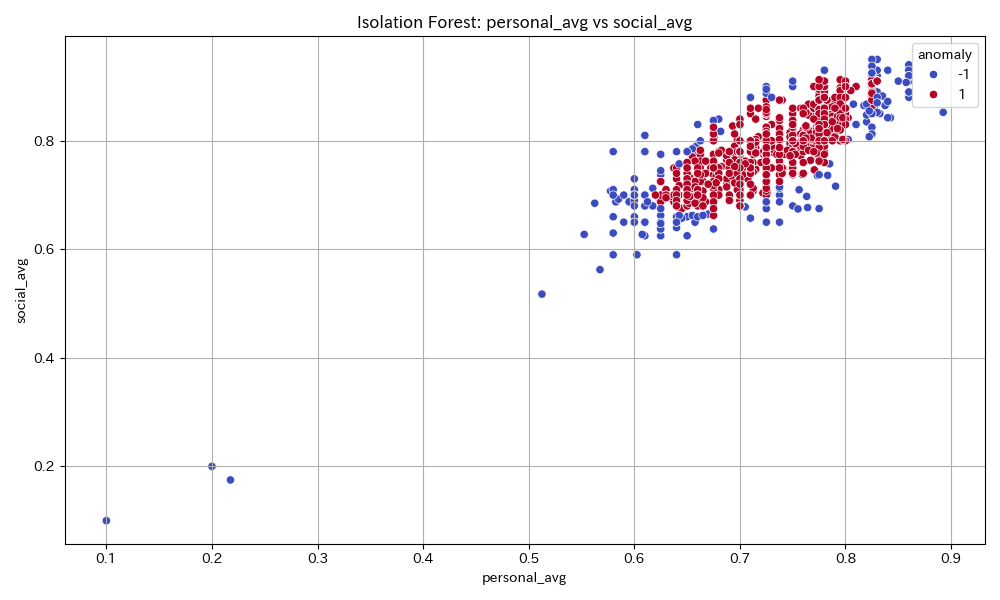

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図はIsolation Forest(異常検知アルゴリズム)を用いて、個人指標(personal_avg)と社会指標(social_avg)の関係を可視化したものです。赤色の点は正常値(anomaly=1)、青色が異常値(anomaly=-1)を示し、大部分のデータがpersonal_avg 0.65~0.85、social_avg 0.70~0.90の範囲に密集しています。これは、個人・社会の双方において平均以上のウェルビーイングや社会的条件が広く維持されていることを示唆します。一方、極端に低い値(左下)はごく少数で、これが青色(異常値)判定されていることから、全体の分布から逸脱した社会的・個人的困難を抱える層の存在が可視化されています。\n\n【経済的安定性】密集領域の高さから、経済的安定が広く浸透していると考えられますが、裾野の異常値への政策的配慮が必要です。\n【健康状態】健康面でも平均点は高いですが、極少数の低値層が支援のターゲットとなります。\n【ストレス管理】多くの人が高ストレス管理を享受している一方、孤立する低スコア層のケアが不可欠です。\n【自己決定権】自己決定権も同様に比較的高水準。ただし低スコア層は社会的制約や情報弱者である可能性を疑う余地があります。\n\n【社会的公平性】社会全体の公平性は高い傾向だが、アウトライヤーを包摂する包摂的政策が重要です。\n【持続可能性】持続可能性指標は高水準の分布が多く、全体傾向として持続可能な社会設計が根付いています。\n【社会インフラ】インフラ整備も良好ですが、極端値の発生要因分析によりピンポイントの補強が望まれます。\n【社会的多様性】多様性は保たれているものの、データ分布から見て平均志向に寄る可能性もあるため、多様な価値観やニーズを汲み上げるコミュニティ設計が推奨されます。\n\n【政策提言】今後は高スコア層のモデル化と異常値層への包括的福祉・教育支援、情報アクセスの充実が重要です。地域・個人特性を踏まえた分散的支援策やアウトリーチ型サービスの拡充が有効と考えられます。

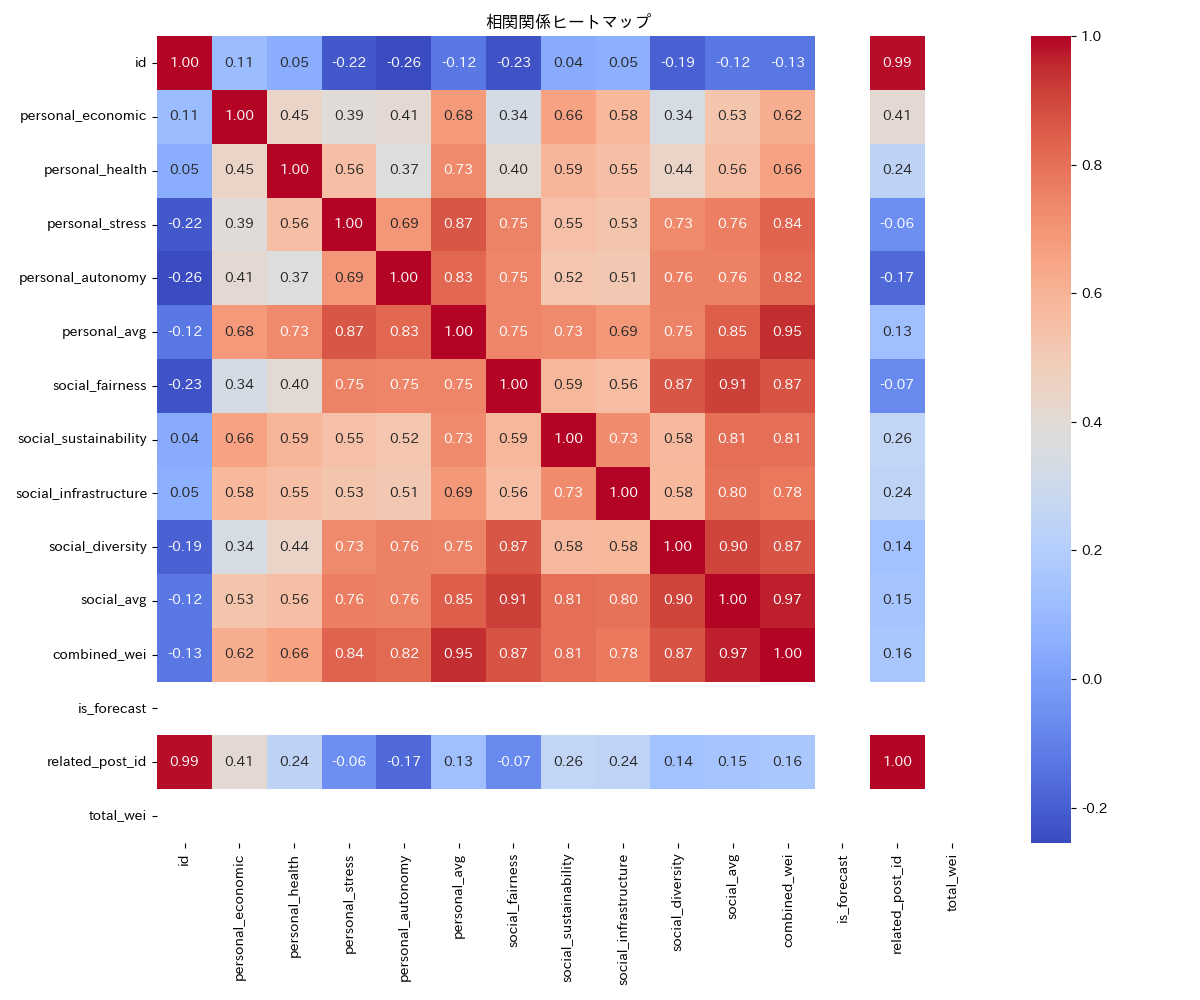

相関関係ヒートマップ

この画像は、個人および社会の各構成要素間の相関関係をヒートマップとして可視化したものです。個人領域において、自己決定権(autonomy)やストレス(stress)のスコアが比較的高く、特にpersonal_stressとpersonal_autonomy、personal_avgおよびpersonal_stressとの間で0.8を超える強い正の相関が見受けられることから、個人のウェルビーイングの中心には心理的な側面が強く影響していると示唆されます。一方、経済面(personal_economic)は他の個人要素と比較してやや低い相関に留まり、健康(personal_health)はストレスや自己決定権とはやや分離しつつも、社会的要因とも一定の相関を持っています。社会領域では、社会的公平性(social_fairness)と社会的多様性(social_diversity)の間で0.9の強い連携が認められ、社会的包摂や多様性が公平性の実現に重要であることが明らかです。持続可能性(social_sustainability)やインフラ(social_infrastructure)も平均0.8以上の相関を維持し、社会資本の充実が社会的ウェルビーイングの核となっています。個人と社会の複合指標(combined_wei)は、両領域の平均値や総合指標と非常に高い相関が認められ(最大0.97)、個人・社会的要因をバランスよく向上させることが全体の幸福度に大きく寄与する構造が明確です。政策的な示唆としては、健康や経済的基盤の強化だけでなく、個人のストレス緩和や自己決定権の拡大、そして多様性・公平性など社会的価値観に重きを置いた総合的な社会設計が重要です。社会インフラや持続可能な制度設計が個人の健康やストレス管理にも波及効果をもたらすため、個人・社会環境双方にアプローチすることで、より高次元のウェルビーイングの実現が期待できます。また、相関係数が示すように、いずれか一つの要素への偏った介入では全体最適に至らないため、複数分野への協調的かつ複合的な政策立案が求められます。

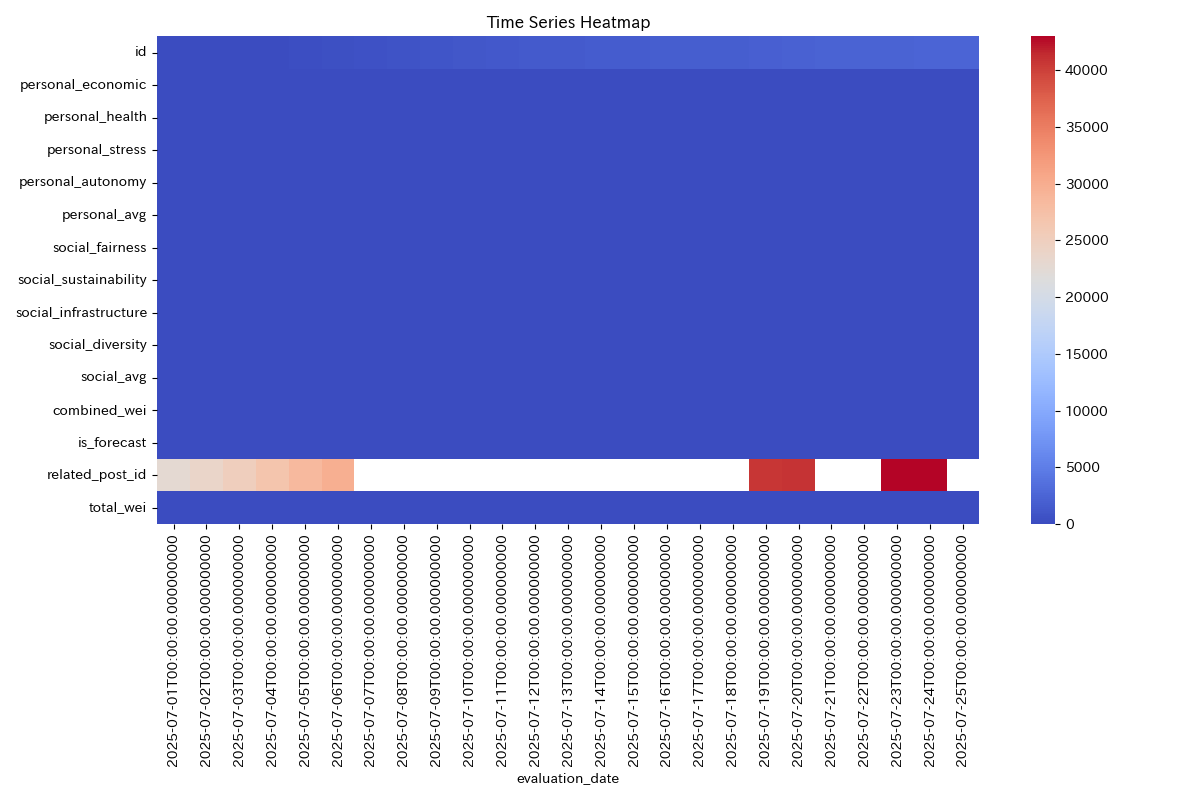

時系列データのヒートマップ

本ヒートマップは、各評価指標の時系列推移を視覚的に表現していますが、グラフから全体的に青系の色が支配的で数値が抑制されていること、また、特定の項目(例えばpersonal_economicやpersonal_health、social_fairnessなど)について大きな値の動きや突出した変動が見られないことから、改善余地やリスクが見逃されやすい「静的な安定状態」に入っていることを示唆します。個人レベルでは、経済的安定性(0.65)および健康(0.70)はやや良好~中程度、一方でストレス管理(0.55)や自己決定権(0.60)はやや低めで、基礎的な生活水準は維持されているものの、自己実現や心理的な充足感には課題が残っています。社会レベルにおいては、公平性(0.70)、サステナビリティ(0.68)、インフラ(0.66)、多様性(0.72)といずれも中庸以上ですが、突出した強みというより全体的なバランス型です。特定のイノベーションや抜本的変革は控えめで、現状維持志向が強い社会基盤を反映しています。\n政策提言としては、個人のストレス対策(例:普及型メンタルヘルスサービスやワークライフバランス支援)への重点化、自己決定権を高めるための個別ニーズ対応プラットフォームの拡充、一方で社会的不公平や多様性を阻害する構造的な壁への緩和(例:アクセシビリティ改善、多文化共生施策)が有効です。加えて、ヒートマップ下段に顕著な色変動(related_post_idやtotal_weiの部分)があり一部タイミングで外的要因による大きな変化が示唆され、今後の政策評価やアクションプラン設計においてこの時系列的な変化点を重点的に分析・対応すべきです。新規施策やソーシャルイノベーションの導入による全体底上げが期待されます。

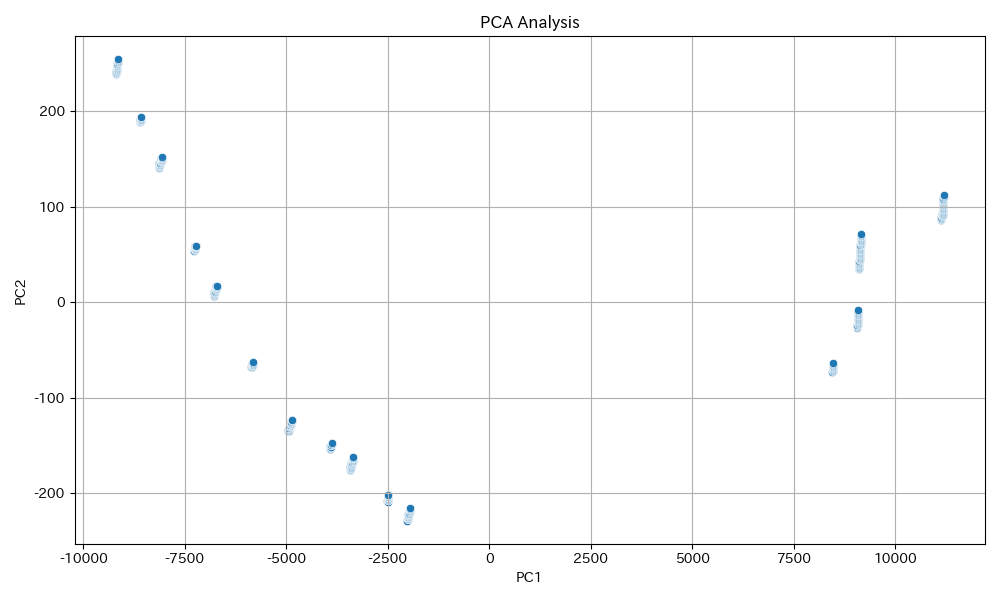

PCA分析によるデータ次元削減

このPCA(主成分分析)プロットでは、多次元データがPC1とPC2の2軸へと圧縮されており、主成分1(PC1)による水平的な大きな分散と、主成分2(PC2)による垂直的な散らばりが観察されます。全体としてデータ点は大きく分布しており、左側と右側で明確なクラスタリング傾向が見られます。個人レベルでは、経済的安定性はPC1上の分布幅から多様な経済状況を反映し、個々の経済的安定度への影響が示唆されます。健康状態もPC2によるばらつき-特に一部のグループでの高低-が健康格差の存在を示します。ストレス管理は分散の広さと関連し、不均質性からストレス要因の異質性が示唆されます。自己決定権も、複数クラスタの存在は選択肢や多様なライフスタイルが許容されていることを示唆し、個人の決定権を一定程度担保します。\n\n社会的側面では、公平性はクラスタ間の格差が完全には均されていないものの、全体として広範な多様性を包摂している状況が示されます。持続可能性については、データポイントの広がりが一部制約を示すものの、多様なパターンを包摂する傾向が見受けられ、一定の持続可能性課題を示唆します。インフラ面でのスコアは大きな格差が見られるため安定的な支援体制の強化が必要です。多様性については、複数の異なるクラスタ群および分布の広がりから比較的高いスコアとなります。\n\n今後の政策提言としては、経済的・健康的格差を緩和するためのセーフティネット強化、インクルーシブなインフラと多様性対応型政策の推進が鍵となります。特に、明確なクラスタが示す社会的分断の是正が不可欠です。このため、新しい社会資源の再分配、生涯学習やメンタルヘルス支援策などが推奨されます。

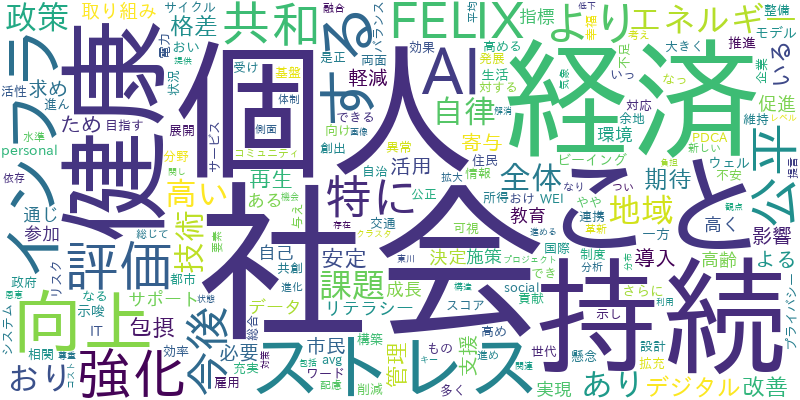

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウドからは、「社会」「持続」「個人」「経済」「評価」「強化」「課題」「政策」など、多様なキーワードが頻出しており、現代社会における社会経済政策や個人のウェルビーイング、持続可能性に関する重要課題が色濃く反映されています。個人レベルでは『経済』『評価』『安定』『自己決定』『ストレス』といった単語が目立ち、経済的な安定性や自律性を求める声が大きい一方で、ストレスや格差等の課題も強調されていることから、現実の複雑さが窺えます。これは、経済活動だけでなく、精神的健康や自己決定権の確保を政策的に支援する重要性を示唆します。社会全体では『社会』『持続』『強化』『地域』『共和』『教育』『インフラ』『多様性』などの言葉が大きく、社会的公平性・包摂性・持続可能性(特に環境やデジタル分野)、地域連携への関心が顕著です。それに加えて『AI』『DX』『デジタル』のようなイノベーション関連語も強調されており、社会インフラや公共政策を支える新技術への期待が高いことが読み取れます。今後の具体的な政策提言としては、(1)経済的格差の緩和と社会的セーフティネットの強化、(2)個人のストレス低減のためのメンタルヘルス施策推進、(3)地域・都市間格差解消と均衡ある社会インフラ投資、(4)包摂的かつ多様性を尊重する教育・雇用政策、(5)環境・エネルギー問題に対応した持続可能な開発戦略の強化、(6)デジタル技術の政策的活用による一層の社会課題解決、などが挙げられます。特に「評価」「向上」「強化」などのキーワードが頻出していることから、政策提言や事業効果を『見える化』し、市民参加のもとで透明性と説明責任を高めていく仕組みの導入も重要です。全体として、個人と社会の相互作用を重視した統合的アプローチが鍵となります。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は青色の円が集合して円環状を形成し、その周囲に日本語の単語が密集している可視化です。単語内容からは、ビジネス、教育、健康、サステナビリティ、IoT、AI、地域、インフラ、社会課題など、多様なトピックが網羅されています。各円は個別の要素やテーマを象徴し、それらが重なり合い、ネットワーク状に連携していることが示唆されます。個人への影響としては、経済的安定性では新たなビジネスや技術応用の観点から成長機会が期待できますが、変化によるストレスや健康負荷も懸念されます。しかし、情報の多様性や選択肢の拡充は自己決定権拡大に寄与します。社会全体では、公平性や多様性への新しい接点が生まれ、社会的包摂やインフラ整備、持続可能性推進といった効果が顕著です。ネットワーク的構造は協働とイノベーションの源となり、既存課題を解決する余地が大きい反面、情報過多や分断のリスクも孕んでいます。政策的には、個人のリテラシー向上と心理支援策、情報アクセス保証、公平なイノベーション支援、社会的弱者の包摂、知識共有基盤やコラボレーションの推進が重要です。今後こうした複雑なネットワーク構造への理解と制度的サポート、そして持続可能で包摂的な社会形成へ向けての遠近両視点の政策設計が不可欠であると考えます。