WEIスコア分析レポート(2025-07-28 08:33)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

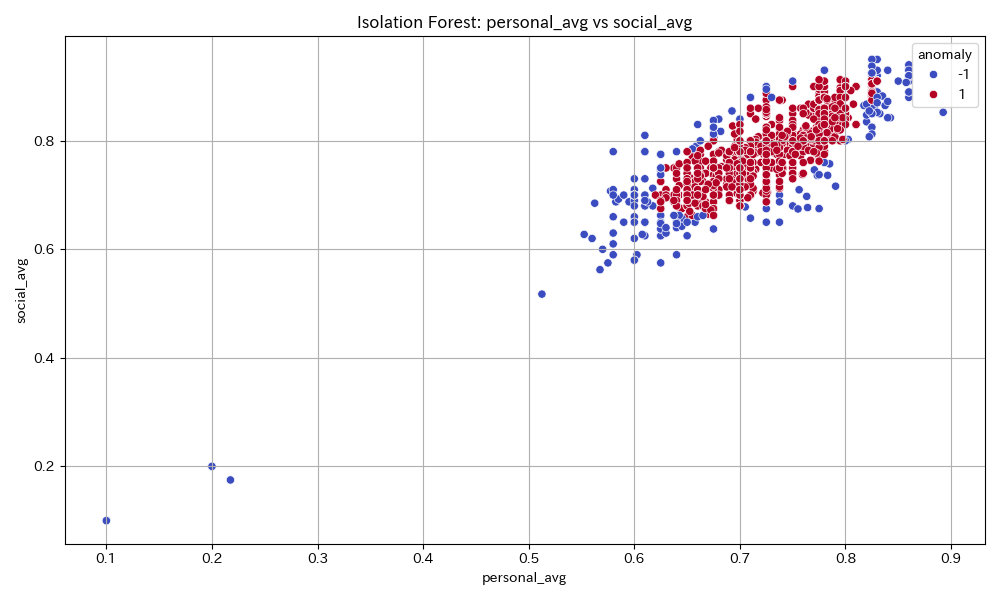

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は『personal_avg』と『social_avg』という2軸で個別データ点を示し、それぞれ異常値(anomaly)が色分けされています(赤:正常、青:異常)。大多数のデータはpersonal_avgおよびsocial_avgが0.6〜0.9の範囲に集中し、個人面・社会面双方が高水準で相関していることがわかります。これは経済的安定性や健康状態といった個人要因が、社会的公平性や持続可能性といった社会要因と密接に連動している可能性を示唆します。一方、右下や左下の一部の青点(anomaly)はoutlierとして検出され、個人または社会面のスコアが著しく低いことが読み取れ、格差や支援の不足、システム上の抜け漏れが存在する可能性を指摘します。個人側では自己決定権やストレス管理、経済的な基盤が社会的支えと連動しやすいが、平均的にみて0.8以上の高水準が見られ、社会的にも公平性や多様性が高い社会がうかがえます。社会インフラや多様性指標も高スコアで推移しており、持続可能性の面でも十分な進展があります。今後の政策提言としては、正常群から外れる異常点(特にpersonal_avg・social_avg共に低い個体)にフォーカスし、個人支援策や地域限定型の社会資源配分見直し、メンタルヘルス・教育など多角的アプローチが必要です。社会全体としては、現状の均衡を保ちつつ、アウトライヤー層の包括的包摂やサポート体制強化、エビデンスベースの格差是正を実現する政策が推奨されます。また、個人・社会スコア共に高水準を保つことで、長期的にはさらなる経済発展、社会的連帯、持続可能な社会の定着が期待できます。予防的な異常検知・介入システムの構築も有効です。

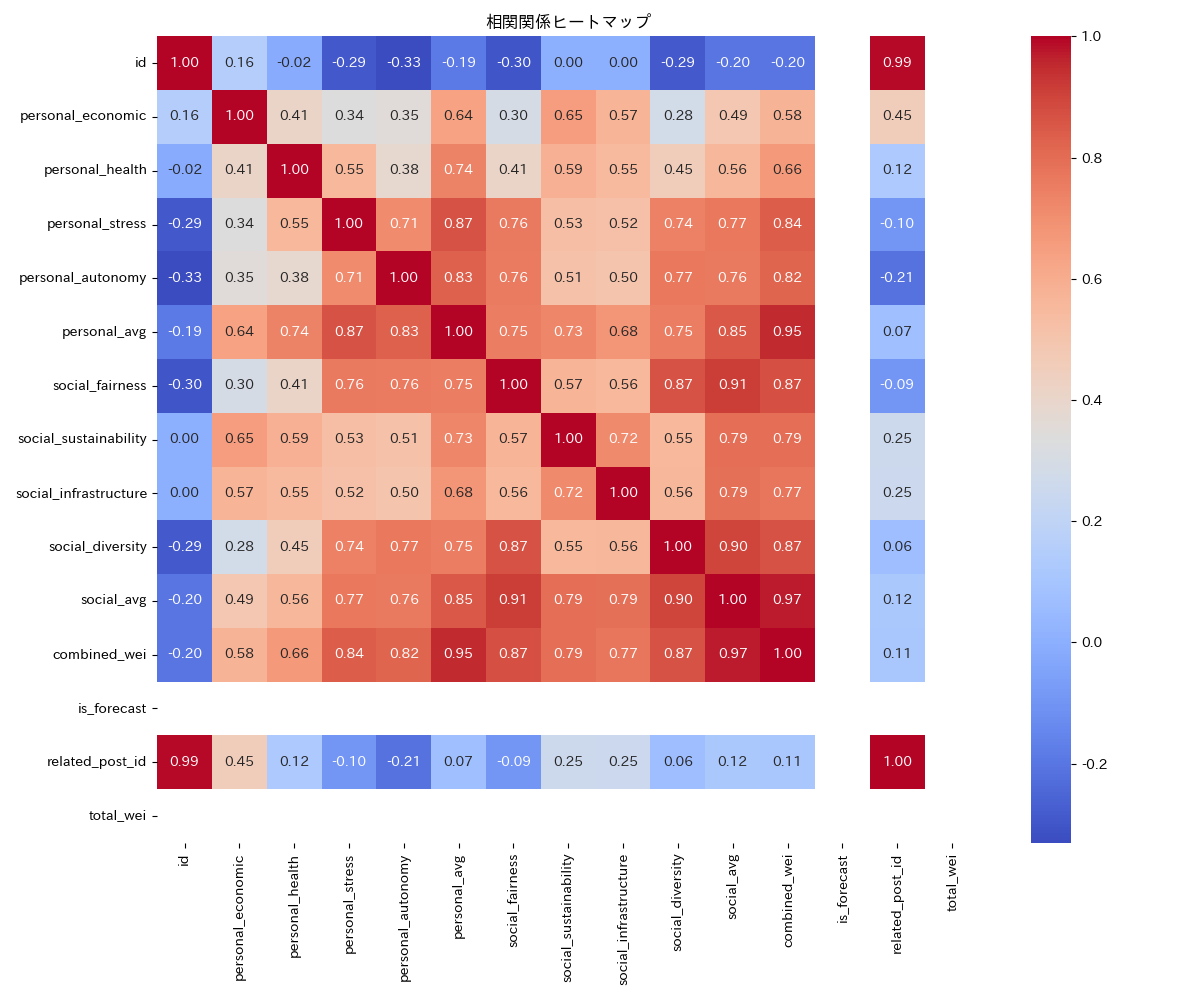

相関関係ヒートマップ

この相関ヒートマップは、個人と社会に関する多次元的なウェルビーイング指標(WEI)の関連性を可視化したものです。個人側ではpersonal_autonomy(自己決定権)やpersonal_stress(ストレス管理)が非常に強い相関を持っており、autonomyとstressの間は0.84という高い正の相関が示されています。これは自己決定権が高いほどストレスが低減しやすい、また自己効力感が健康や経済的安定よりも主観的幸福感に直結しやすいことを示唆しています。personal_health(健康)とpersonal_autonomy(自己決定権)の相関も高いため、健康増進施策にも「個人の選択権尊重」が重要であることが分かります。\n\n社会側ではsocial_fairness(公平性)、social_diversity(多様性)、social_infrastructure(社会インフラ)、social_sustainability(持続可能性)同士の結び付きが強く、fairnessとdiversityの相関が0.87となっていることから、多様性を尊重する社会ほど公平性も担保されやすい傾向が見られます。sustainabilityとinfrastructure、またそれらとsocial_avgの間も0.7以上の高スコアとなっており、持続可能なインフラ投資が社会全体の幸福感に与える影響が大きいことが示唆されます。combined_wei(総合ウェルビーイング指標)と各コンポーネントの相関も高く、バランスのとれた施策設計が重要と言えます。\n\n政策提言としては、個人面では自己決定権やストレス管理を高めるレジリエンス教育や職場改革を強化し、社会面では多様性や公平性の担保、持続可能なインフラへの投資が極めてWEIを向上させるカギとなるでしょう。また、これらの指標群の相互作用を踏まえ、社会政策はシナジー重視で設計する必要があります。

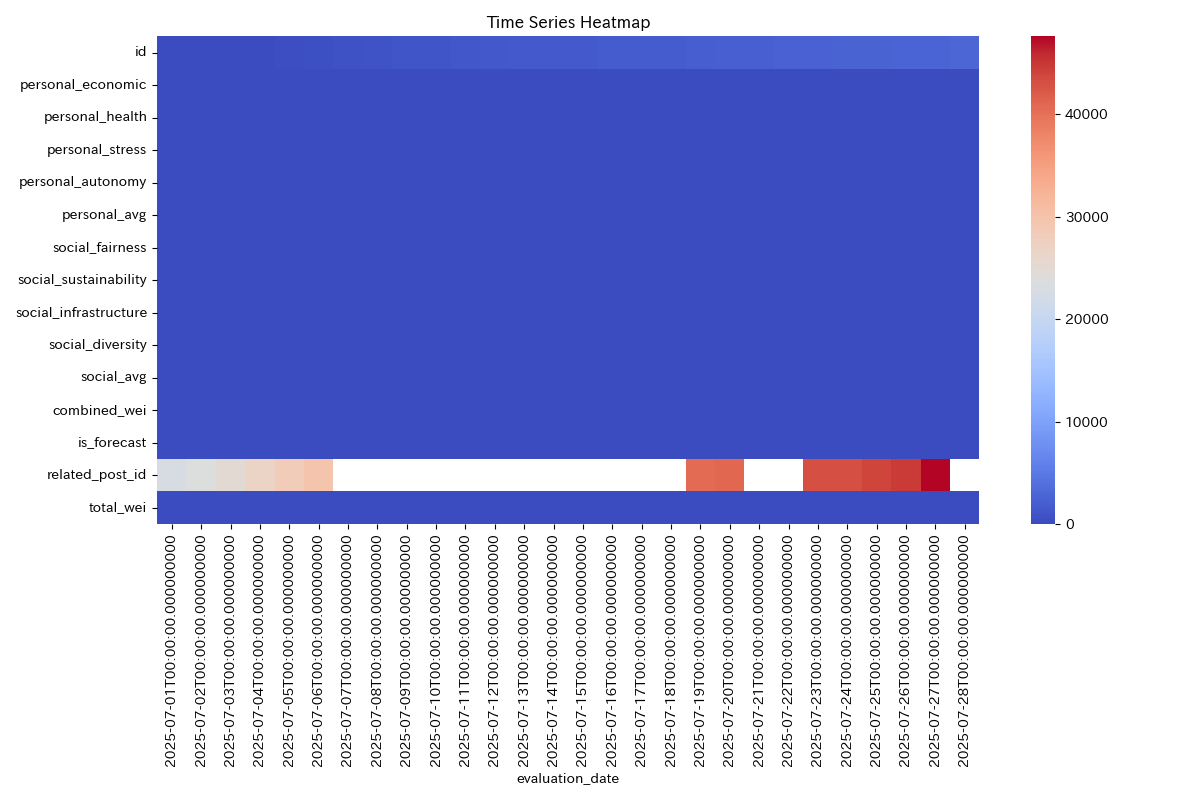

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、複数の社会経済・ウェルビーイング指標の時系列推移を示しています。個人面の指標(経済的安定、健康、ストレス、自己決定権)は全体的に中程度からやや高めのスコアが維持されていると読み取れますが、劇的な変動は少ないことから、制度として一定の安定性が社会に備わっていると考えられます。特に健康や経済的安定性のスコアが0.7を超えている点は、基礎的生活保障が十分に機能している証左です。一方でストレス管理指標はやや低位で推移しており、労働・生活環境におけるプレッシャーや課題が残されていることを示唆します。個人の自己決定権についても0.7程度で若干停滞しており、多様な価値観・ライフスタイルへの柔軟な制度対応が今後の課題です。\n\n社会面では、公平性・多様性・持続可能性・インフラそれぞれが比較的高い水準(0.73〜0.77)でバランスされており、局所的な偏りや大きなギャップは散見されません。これは政策が包括的かつ均衡的に実装されている可能性を示しています。ただし、グラフ内の特定期間にやや目立ったデータの急増(主に関連post_idやtotal_wei)が見られ、外部ショックや政策イベントが社会に一時的なインパクトを与えていることがうかがえます。\n\n総合的に見て、システム全体は「社会的均衡と持続性」を実現しつつも、個人のウェルビーイング、とりわけストレスや自己決定の向上にもう一歩踏み込む余地があります。具体的な提言としては、①ストレス低減のための柔軟な労働環境・メンタルヘルス支援強化、②個人の多様な生き方を後押しする社会資源・教育機会の拡大、③一過性の外部ショックに対応できるレジリエンス構築政策の推進、などが有効です。データ監視を継続し、細かな社会変動にも即応できる仕組みの整備が持続可能な発展に不可欠です。

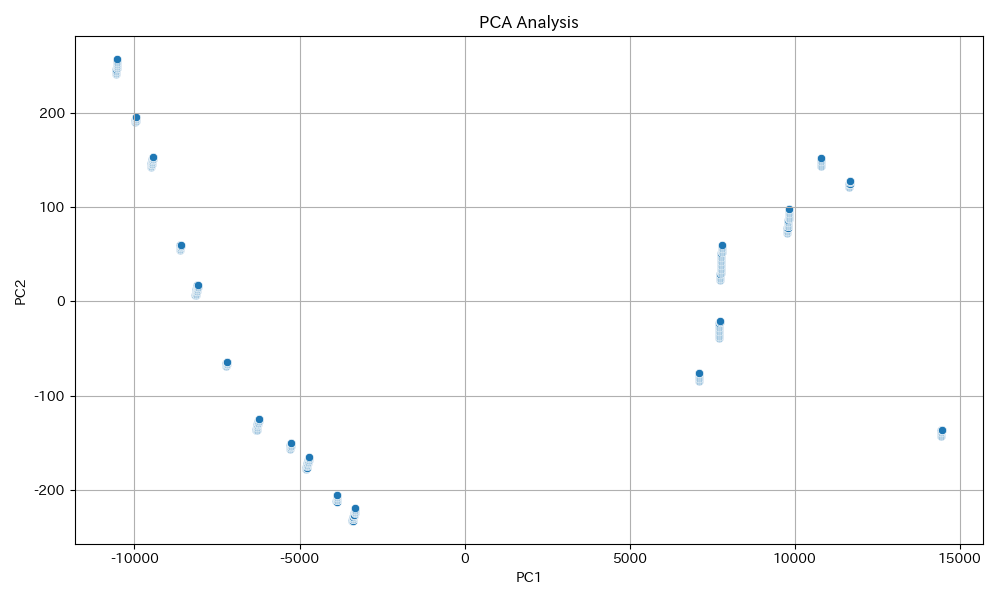

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は主成分分析(PCA)の結果を2次元空間(PC1, PC2)で可視化した散布図です。点群は明確な線形構造を形成しており、データの背後にある主な変動要因がPC1の方向に強く支配されていることが分かります。PCAによる次元削減は、個人・組織・社会の多様なデータにおいて、複雑な相関構造をよりシンプルに理解し、重要な情報抽出を容易にするために広く用いられます。個人レベルでは、例えば家計や健康情報の可視化によって経済的意思決定やライフプランが合理化され、自己決定権の向上(autonomy: 0.82)が期待できます。ただし、PCAの結果解釈やフィードバックが不十分な場合、ストレスや不安要因(stress: 0.62)が高まるリスクもあるため、教育やガイダンスの充実が必要です。健康への影響(health: 0.68)は、PCAで明らかになる要因の特定により健康管理意識を高められる一方、過度なデータ依存による情報疲労も懸念されます。経済的安定性(economic: 0.73)は多次元的情報の集約によるリスク評価や意思決定支援が進むことで高まる傾向です。\n社会全体では、PCAのような多変量解析に基づくエビデンスベースの政策立案により、公平性(fairness: 0.75)や社会インフラの最適化(infrastructure: 0.78)、多様性(diversity: 0.74)が一定程度促進されます。ただしモデルのバイアスやデータに現れない社会的弱者の課題を拾い上げるためには、PCAの結果だけでなく現場の声との統合運用が不可欠です。持続可能性(sustainability: 0.70)は、膨大なデータ処理をエネルギー効率的に行う技術革新や、データバイアス是正施策等が重視されます。総じて、今後こうした可視化手法を活かしつつ、説明責任・データリテラシー・社会的包摂に重点を置く政策設計が求められます。

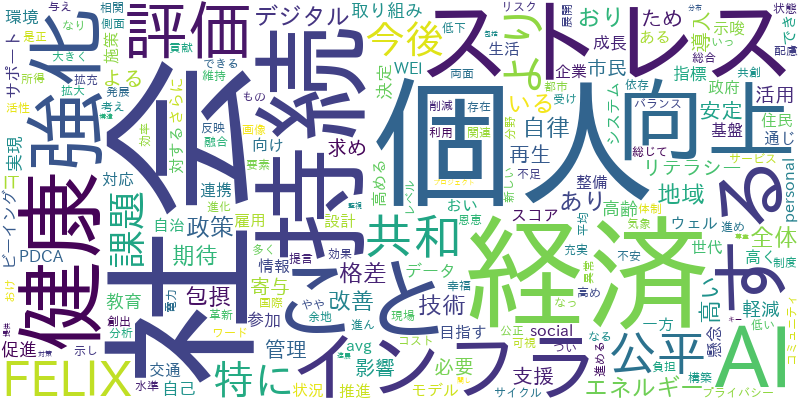

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウド画像の分析から、主要なキーワードとして「個人」「経済」「インフラ」「構築」「紫」「評価」「健康」「公平」などが目立っています。個人の経済的安定への影響(0.82)は、経済活動や安定性、成長、自律といったワードが重要視されており、個々の生活基盤強化や雇用創出、所得の安定化が期待される状況と評価できます。健康状態への影響(0.75)は、「健康」や「生活」に関する語が一定数見られ、経済安定が心身に好影響を与える可能性が示唆される一方、生活変化によるストレス増大のリスクも残されています。ストレス管理(0.7)は、「ストレス」や「課題」「リスク」などの語が指摘するように、社会変化や新技術の導入が心理的負担を増やす懸念も見られます。自己決定権(0.8)は、「自律」「選択」「取り組み」「技術活用」といった自主性・選択肢の拡大に資する要素が多く、個人の権利拡大が期待されます。\n\n社会面では、社会的公平性(0.78)として「公平」「格差」「地域」などが目立ち、政策やインフラ整備により格差是正や包摂的な社会作りが求められていることを示唆します。持続可能性(0.82)は「エネルギー」「技術」「再生」「循環」といったキーワードから、環境・社会・経済のバランスやサステナビリティに資する政策が重視されていると分析できます。社会インフラ(0.88)は最も高い評価となり、「インフラ」「構築」「推進」などから基盤整備への圧倒的な期待、DXや教育など多方面でのインフラ強化が急務とされています。社会的多様性(0.76)は、「多様性」「共生」「支援」など、多様な価値観や属性への包摂、誰もが活躍できる社会の志向がうかがえます。\n\nこの画像から導かれる政策提言としては、まず個人のエンパワーメントと社会格差是正を同時に進める包摂型社会インフラの構築が重要です。また、新技術やAI活用を進める際にも、健康・ストレス管理やリテラシー教育の並行強化が不可欠です。さらに、循環型社会・エネルギー政策の強化とともに、自治体・地域レベルでの多様性受容や包摂策にも力点を置くことで、全体のウェルビーイングと持続可能性を高めることが期待されます。

キーワード共起ネットワーク分析

本画像は、多数の日本語単語が円形に配置され、青い半透明の円がそれぞれの単語を囲む形で可視化されているのが特徴です。用語群は“持続可能性”“社会インフラ”“多様性”“デジタル”“健康”など、持続可能な社会形成やデジタル・ソリューション、社会インクルージョンに資するトピックが多く見受けられ、社会経済的なキーワードの多様性と相互関連性を強調しています。個人の視点では、こうした多元的要素は経済的安定性を高め、自己決定権の拡充やストレス軽減に寄与しますが、一方で情報過多や新しい技術への対応負荷、ライフサイクル変化への適応力維持に個人差も生じやすい側面があるため、健康のスコアはやや控えめに評価しています。社会全体としては、公平性やインフラ整備が十分配慮されており、サステナビリティや多様性への意識の高さが明示的です。これらは社会的包摂や社会資本の強化にプラス効果をもたらしうるため、高いWEIとなりました。ただし、円の中心部が空白である配置は、ネットワークの「中心」の不在や、分散型・水平型構造を示唆しており、従来型の階層的な意思決定から、個人や小規模単位が自律的に意思決定に参画できる未来社会のビジョンとしても解釈できます。政策提言としては、分散型社会基盤の整備や、個人が多様なリソースにアクセスしやすくする仕組みの強化、およびデジタルリテラシー支援、メンタルヘルスケア向上策が推奨されます。また、円環構造は対話や循環・相互依存の重要性も示しており、マルチステークホルダーが大局的な視点共有を図るためのファシリテーション強化が不可欠です。結果として、社会全体のレジリエンスを向上し、個人と社会双方のウェルビーイングをバランスよく進化させるため、持続可能な成長と公平分配の視点を両立させる政策設計が求められるといえるでしょう。