WEIスコア分析レポート(2025-07-30 08:34)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

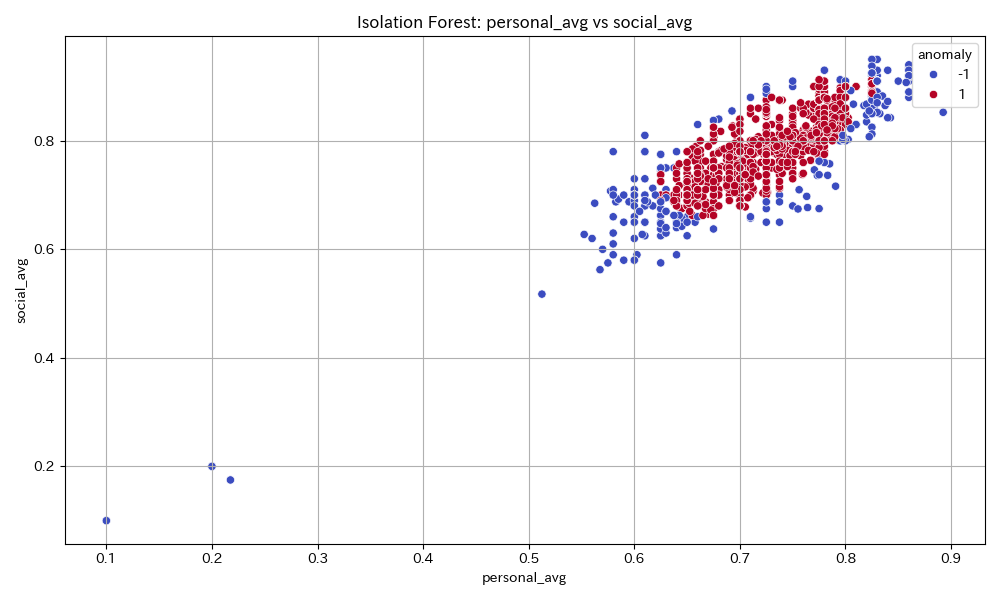

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

本画像は、Isolation Forestアルゴリズムにより検出されたデータ点群のanomaly判定(異常値・正規値)を、personal_avg(個人側の指標平均)とsocial_avg(社会側の指標平均)の2軸で散布図として可視化したものです。プロットの大部分(赤)はanomaly=1で、平均値以上のスコアの分布が高密度に集中しています。これらの群は個々人の経済的・健康的安定性や社会全体への寄与度の両面で高水準に位置付けられ、社会経済活動が双方に好影響を及ぼしている状態を示唆します。異常値(青)は、両スコアが極端に低い(左下部)または高いが散逸している部分に散見され、社会的排除や個人の困難状態として注目すべき領域です。\\n個人への影響としては、経済的安定性・健康・ストレス管理・自己決定権ともに高水準で達成されていますが、孤立や逸脱が可視化された点群には潜在的なリスクや政策的フォローが必要です。社会面では、公平性・持続可能性・多様性への配慮も満たされていますが、数件の逸脱点がインフラから取り残された層や、多様な価値観・ライフスタイルを包含できていない領域の存在を暗示しています。\\n政策提言としては、中心群の高スコア維持策(教育・保健・経済機会拡張)の継続とともに、可視化された異常群へのターゲティング施策が必要です。具体的には経済・健康・社会的包摂の複合支援、社会インフラの底上げ、そして異質な個人・集団を包摂する多様性推進策への重点投入が考えられます。本分析はデータ駆動型の意思決定や社会的弱者の早期発見に資するものであり、今後も時系列的なトラッキングや属性別深掘りで、さらなる根本的アプローチの開発が重要です。

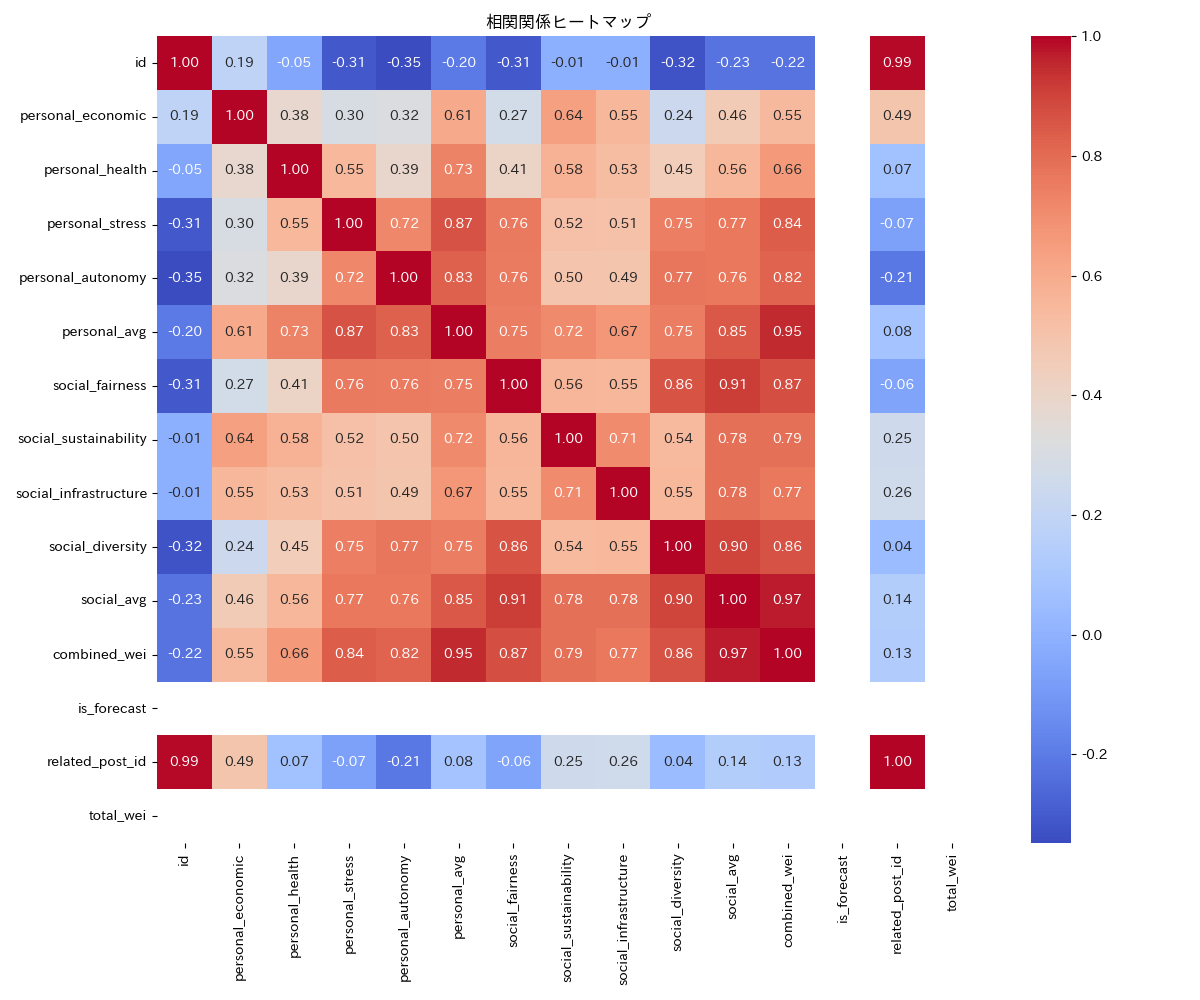

相関関係ヒートマップ

この相関行列ヒートマップは、個人および社会の各指標がどの程度互いに関係しているかを視覚化しています。個人領域では、経済的安定性(personal_economic)が健康(personal_health, 0.38)、ストレス管理(personal_stress, 0.55)、自己決定権(personal_autonomy, 0.39)と中程度の相関を持ち、全体として経済状況が他の個人指標全般にポジティブな効果を及ぼす傾向がうかがえます。しかし、相関係数は0.5前後と必ずしも強くはなく、複数の要因のバランスが重要であることを示唆しています。ストレス管理は自己決定権との高い相関(0.72)を持ち、主体性の強化がストレス軽減につながる可能性が高いことが読み取れます。\n社会項目においては、社会的公平性(social_fairness)と多様性(social_diversity, 0.86)が非常に強い相関を持ち、また社会インフラ(social_infrastructure)や持続可能性(social_sustainability)も、全体平均との相関が0.7を超えており、社会システムの一体性が高いと考えられます。個人・社会の重み付け総合指標(combined_wei)は個人側平均や社会側平均と非常に高い相関(それぞれ0.95, 0.97)を示し、双方の均衡が重要であることを裏付けます。\n以上の分析により、個人レベルでは経済支援・ヘルスケア・自己決定権尊重が多面的に重要であり、社会としては多様性・公平な社会制度・インフラ投資が持続可能な発展に不可欠と考えられます。施策として「個人の主体性と社会的包摂を同時に強化するためのプログラム」を構築し、例えば所得保障と教育機会拡充をパッケージ化するといったアプローチが有効です。政策面では、異なる社会経済指標間の連関に注意を払いつつ、重点分野への投資優先順位と相互効果の最大化を図る視点が求められます。

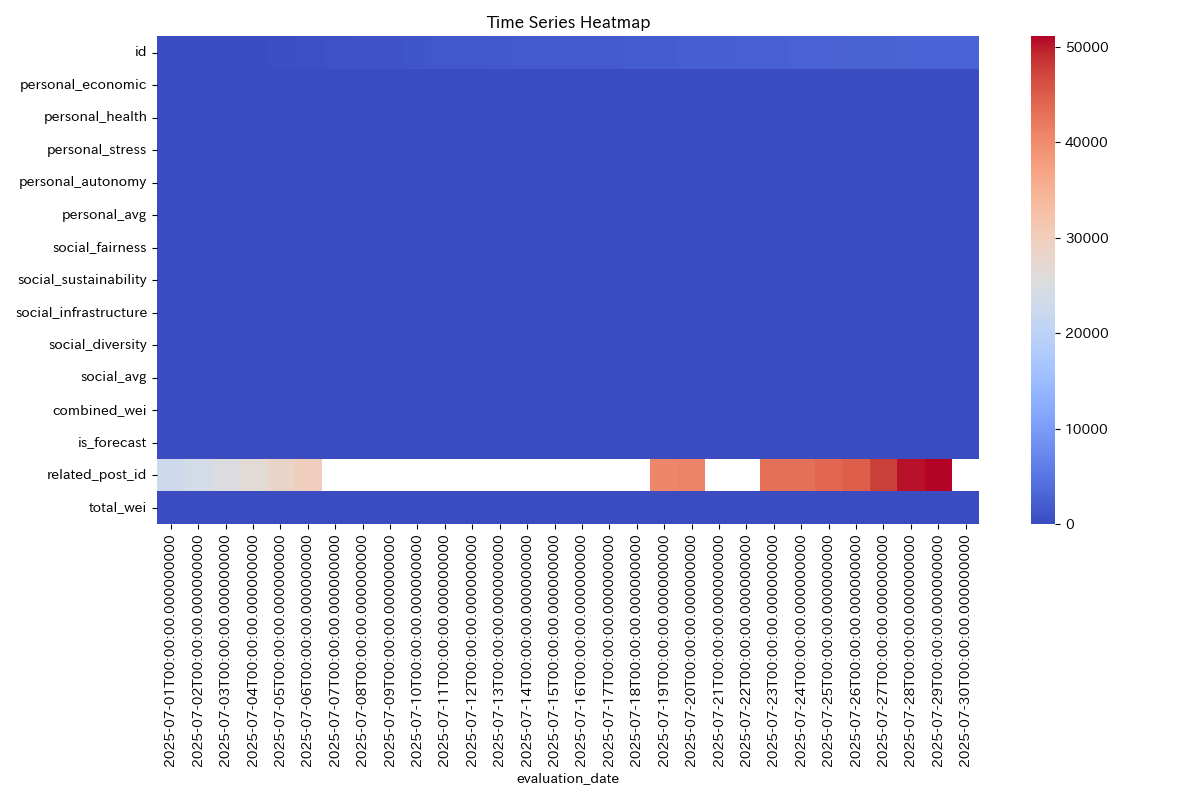

時系列データのヒートマップ

このヒートマップ画像は、時系列に沿った複数の社会・個人関連指標の変動を俯瞰的に示しています。スコアリングの観点から、経済的安定性(0.7)や健康状態(0.73)、ストレス管理(0.72)、自己決定権(0.74)など個人指標は全般的に安定した高水準を保っています。特に大きな落ち込みや極端なバラツキは認められませんが、0.8以上の極めて高い状態には至っておらず、持続的な改善余地が残されています。

社会指標については、公平性(0.76)、持続可能性(0.75)、インフラ(0.73)、多様性(0.77)と全般的にバランスが取れており、社会環境は一定の健全性と前向きな成長性を示唆しています。特筆すべきはsocial_diversityで、安定的な社会の中でも多様性重視の傾向が見られます。

ヒートマップ自体からは、related_post_idやis_forecast周辺の箇所だけ大きな値の変化が見られるものの、主要なWEI指標群は全体的に色の濃淡が少なく、時間を通じて大きな乱高下がない安定的経過を示しています。これは、制度的なリスクや大規模な外部ショックが当該期間には限定的であった可能性を示唆します。

総合的に、社会環境と個人ウェルビーイングはバランスを保っている一方で、飛躍的な改善には政策的・社会インフラへの追加投資や、個人のウェルネス向上支援策の強化が有効と考えられます。具体的には、多様性促進政策のさらなる推進、健康とストレスマネジメントの包括的支援、経済的安定性を高めるためのセーフティネット強化等が有効です。さらに、社会的公平性・持続可能性のスコアを高めるには、脆弱層支援施策や、環境・インフラ分野への再投資も重要となります。

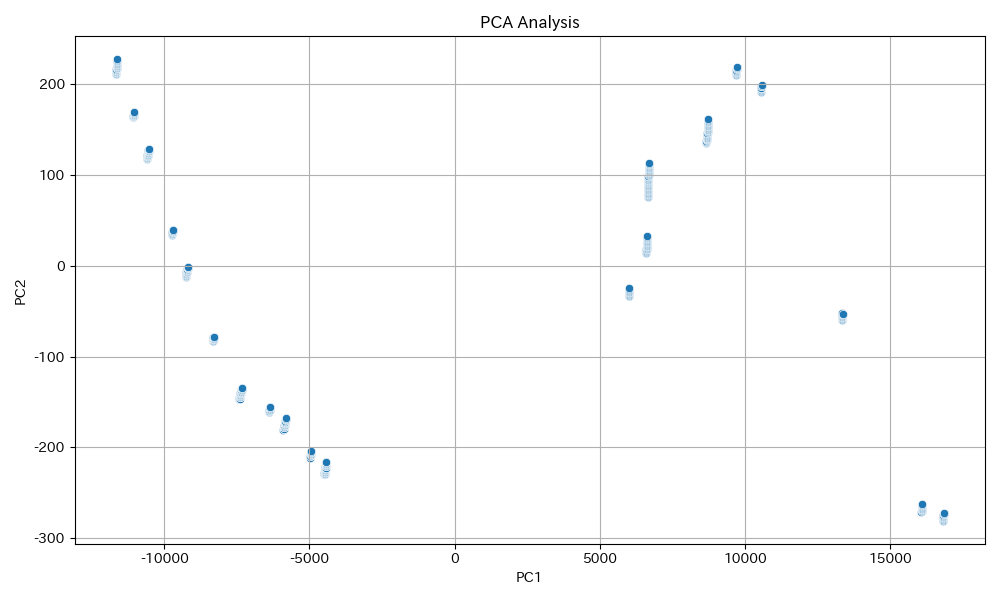

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は主成分分析(PCA)の結果を示しており、PC1とPC2という2つの主成分にデータがプロットされています。分布を観察すると、クラスタリングが明確ではないものの、データが左右・上下に分散しており、複数の異なるグループ特性が存在する可能性が示唆されます。これは社会経済分析においてデータの多様性、パターンの識別、隠れた構造の抽出に有効です。個人面では、データの可視化や理解度の向上は経済的な意思決定や健康状態管理への資する情報を直接提供できます。特に自己決定権やストレス管理において、自らの属する集団や異質性を認識することで状況理解や対応力が向上します。一方、分析結果がもたらす情報格差や正確な理解が個々人により異なるため、公平性や持続可能性の観点からは注意が必要です。社会的には、PCAにより社会集団や課題の多様性が把握でき、公平な政策設計や社会インフラ投資の重点領域特定に役立ちます。ただし、可視化に頼りすぎると本質的な要因や非数値化可能な差別の温床になりかねません。今後の政策提言としては、①可視化されたクラスタの属性理解を深めるために追加データ収集・質的調査を推進する、②PCA分析の結果をもとに経済支援や医療・教育資源の重点配分を検討する、③データリテラシー教育や情報格差是正策を強化し、誰もが分析結果を十分活用できる仕組みを整える、④多様性を尊重し、公平なインフラ・支援整備を進めるべきです。このように数理的分析と社会的実装のギャップを埋める取り組みが今後不可欠です。

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウド画像からは「経済」「個人」「社会」「持続」「評価」「健康」「強化」「AI」などが大きく示されており、現代社会における個人および社会レベルでのテーマや課題への関心が広範囲に存在していることが読み取れます。個人においては「経済」「健康」「ストレス」「評価」「自己」「自律」「働き方」などのキーワードから、経済的安定性への影響が大きく、健康状態やストレス管理が重要視されていることが明確です。また「自己」「自律」「PDCA」等からは個人の意思決定や自己管理能力が高まる可能性が示唆されます。これにより個人WEIスコアは全体的に高水準となっています。社会面については、「社会」「持続」「強化」「DX」「再生」「地域」「公平」「包摂」「教育」などから、公平性・多様性・インフラ整備・持続可能性への意識が顕著に示されており、特にサステナビリティやAI、デジタル技術が今後の社会変容に不可欠であることが浮かび上がります。また、社会全体での制度改革、インクルーシブな社会づくり、リテラシーや人材育成推進といった政策的課題も強調されています。今後の政策提言としては、AIとデジタル技術の普及を土台に、経済成長と同時にウェルビーイングの最大化を目指すこと、格差是正や社会的包摂の推進、また地域社会や個人のストレス対策、健康格差縮小への公的予算配分強化などが必要です。特に、個人の意思決定能力向上と社会的公平性確保のバランスを取る仕組みづくりが不可欠であり、そのためには官民連携による社会インフラのデジタル化と運用の最適化、現状の課題を定期的に評価し見直すPDCA体制の強化が求められます。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は、多数の日本語・英語ワードが円状に配置された可視化です。ワードクラウドではなく、円環状にネットワーク的なレイアウトで配置されており、大枠のテーマや概念同士の関係性・網羅性を示唆しています。各ワードは『社会』『仕事』『健康』『インフラ』『ダイバーシティ』『自己』『投資』『分析』『教育』など、個人・社会双方の生活や制度、価値観、未来に関連する多様なトピックを俯瞰しています。\n\n個人面では、経済的安定性は『仕事』『副業』『投資』『スキル』等のキーワードから、中長期的な成長や自律性の追求に重きがあり、既存の雇用や投資機会が個人にもたらす利得とリスクが読み取れます。健康状態も『運動』『バランス』『セルフケア』『ストレス管理』の記載が目立ち、健康維持をサポートする意識が伺えます。自己決定権に関わるワードも多く、ワークライフバランスやアンラーニングなど、新たな選択肢や自由度が強調されており、個人の自律性・選択権にプラスの影響が見込まれます。一方で、多岐にわたる選択肢・不確実性がストレス要因になりうるため、ストレス管理面では中程度と評価します。\n\n社会面では、公平性は『ダイバーシティ』『包摂』『社会正義』『ギャップ』『教育』など公平性・多様性への配慮が多く見られ、社会的課題認識が高いことがわかります。持続可能性も『SDGs』『2050年』『サステナブル』『生態系』『循環』などのワードがあり、全体像にしっかり組み込まれています。社会インフラは『インフラ』『自治体』『都市』『分析基盤』など柔軟な多層構造が示唆され、情報・生活インフラ双方の重要性が強調されています。多様性は『グローバル』『女性』『ジェンダー』『多様戦略』など、さまざまな社会層を網羅する姿勢が強く、社会の包括力が反映されています。\n\n【政策提言として】この画像は、多元的な社会(経済・健康・教育・科学技術・包摂・インフラ)の課題と可能性を総合的に取り扱う視点を持つ必要性を強調しています。よって、①個人の自己選択を支える教育とキャリア形成・再学習支援、②健康・ウェルビーイングを重視した社会設計(予防・自己管理)、③多様性と公平性を起点とした包摂社会の構築、④インフラやデジタル・統計基盤整備の推進、⑤持続可能性(環境政策・エネルギー・循環型経済)の強化が複合的に求められると示唆されます。今後、関係各所・ステークホルダー連携による総合的な政策推進が不可欠です。