WEIスコア分析レポート(2025-07-31 08:34)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

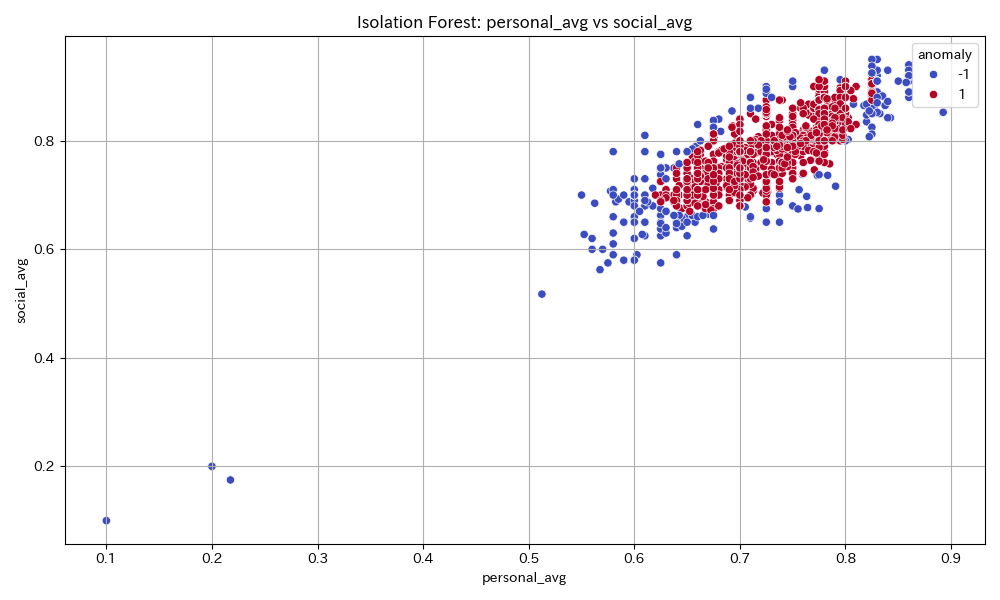

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、personal_avg(個人的な複合指標の平均)とsocial_avg(社会的な複合指標の平均)との関係を可視化しており、Isolation Forest法により異常値(青色)と正常値(赤色)が識別されています。プロットの大部分はpersonal_avg0.65〜0.85、social_avg0.65〜0.9の範囲に集中しており、個人・社会的評価がともに高い層では、両者が正の相関を持って安定的に分布していることが示唆されます。一方、異常値は主要分布から大きく外れた低スコア領域に散見されることから、これらはシステム上の“取り残される層”や複合的な困難を抱える層と推測でき、社会的包摂や公平性に向けた対応が求められます。個人面では、経済・健康・ストレス・自己決定の各要素が良好な層が大半を占める一方、分布域外に位置する個人では健康リスクや経済的不安、自己決定権の制限など複数課題が重なりやすいことがうかがえます。社会全体として見てもインフラや持続可能性、ダイバーシティは概ね高水準ですが、マイノリティ的なスコアは政策的な是正が不可欠です。今後の政策提言としては、①平均から外れた異常値層へのターゲット型支援(健康・経済・社会参加など多角的アプローチ)、②主要分布層が享受する社会的持続可能性・インフラ整備の周辺にも裨益する仕組みづくり、③多様性のさらなる包摂・伸長を目指した社会的インセンティブ設計、④ストレスや自己決定権と社会インフラの連携強化によるレジリエンス強化、などが考えられます。実際にこのような二軸プロットを動的に追跡することで、制度・サービス設計のROIや社会的厚生の動向を定量的に評価できる点も示唆されます。

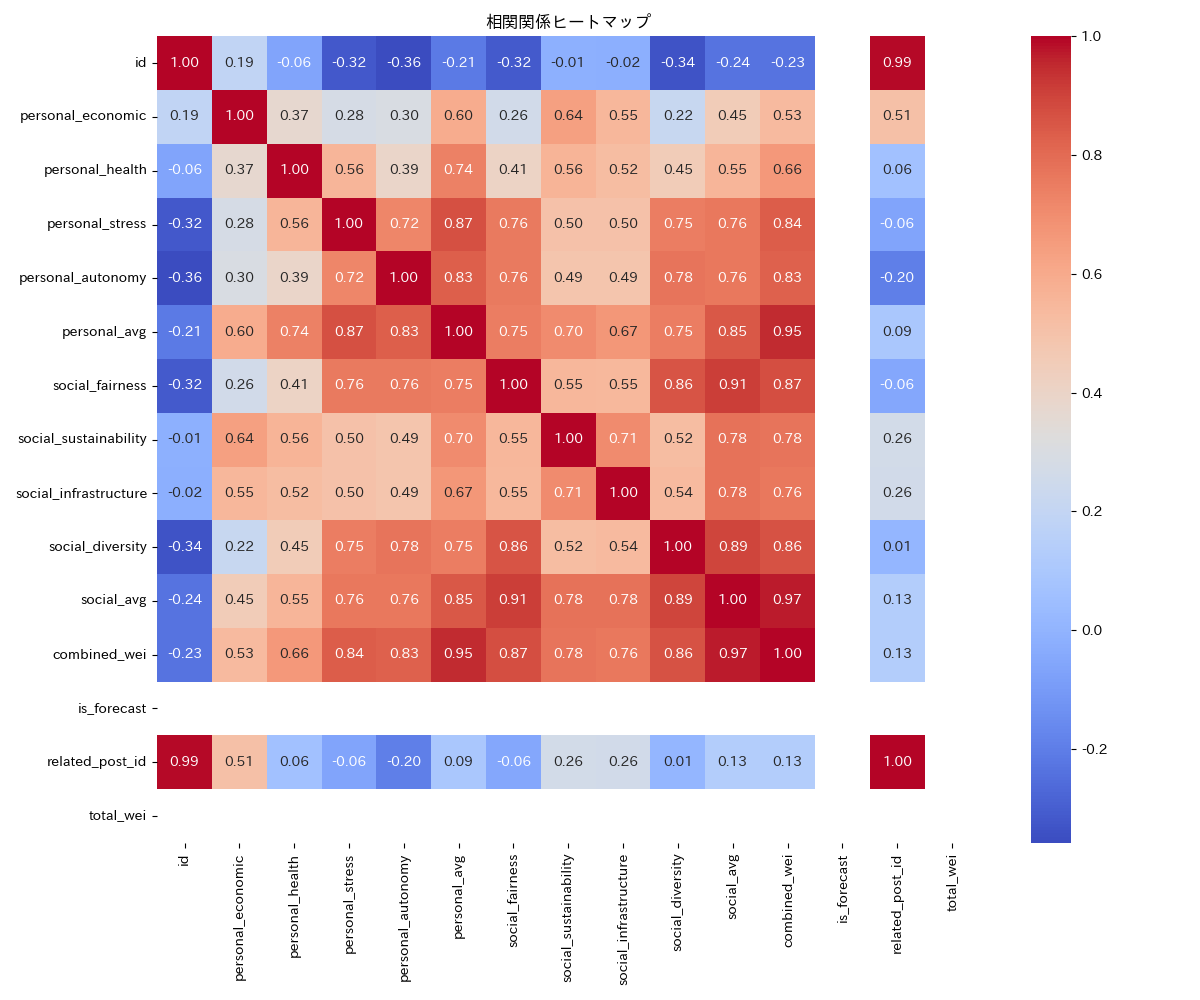

相関関係ヒートマップ

この相関ヒートマップをもとに、個人および社会の各指標がどのように関連し合っているかを詳細に評価します。個人要因ではストレス、健康、自己決定権(autonomy)が極めて高い相関(最大0.83)で関連し、これらは個人のウェルビーイング水準(personal_avg)や最終複合指標(combined_wei)にも密接に寄与していることが読み取れます。特に自己決定権は健康やストレス管理とも強く結びついており、個人のウェルビーイングを高めるうえで重要な要素であることが示唆されます。また、経済的安定性はやや控えめな相関ながらも一定の影響力を維持しています。社会全体では、公平性(social_fairness)、多様性(social_diversity)、持続可能性(social_sustainability)、インフラ(social_infrastructure)が相互に強い相関(最大0.89)をもち、とくに社会的多様性は他の社会指標と広く結びついていることから、社会全体のウェルビーイングやシステム強靭性の向上に大きく貢献していると読み取れます。社会公平性や持続可能性もまた、個人のストレスや自己決定感と間接的な関連性を示しています。これらの相関関係から、個人および社会全体のウェルビーイングを高めるためには、多面的・包括的なアプローチが必須です。政策提言としては、個人の自己決定感やストレス低減施策を軸としながら、多様性促進、公平な社会制度、持続可能な社会インフラ整備のバランスを重視した総合的な政策展開が鍵となるでしょう。またデータ分析においては、これら指標の交互作用の可視化を継続し、組み合わせ最適化による政策効果の高効率化を図ることが求められます。よって、個人・社会双方の指標を同時にケアする横断的な政策設計や評価フレームワークの確立が、実効性あるウェルビーイング社会の構築に資する最優先策といえます。

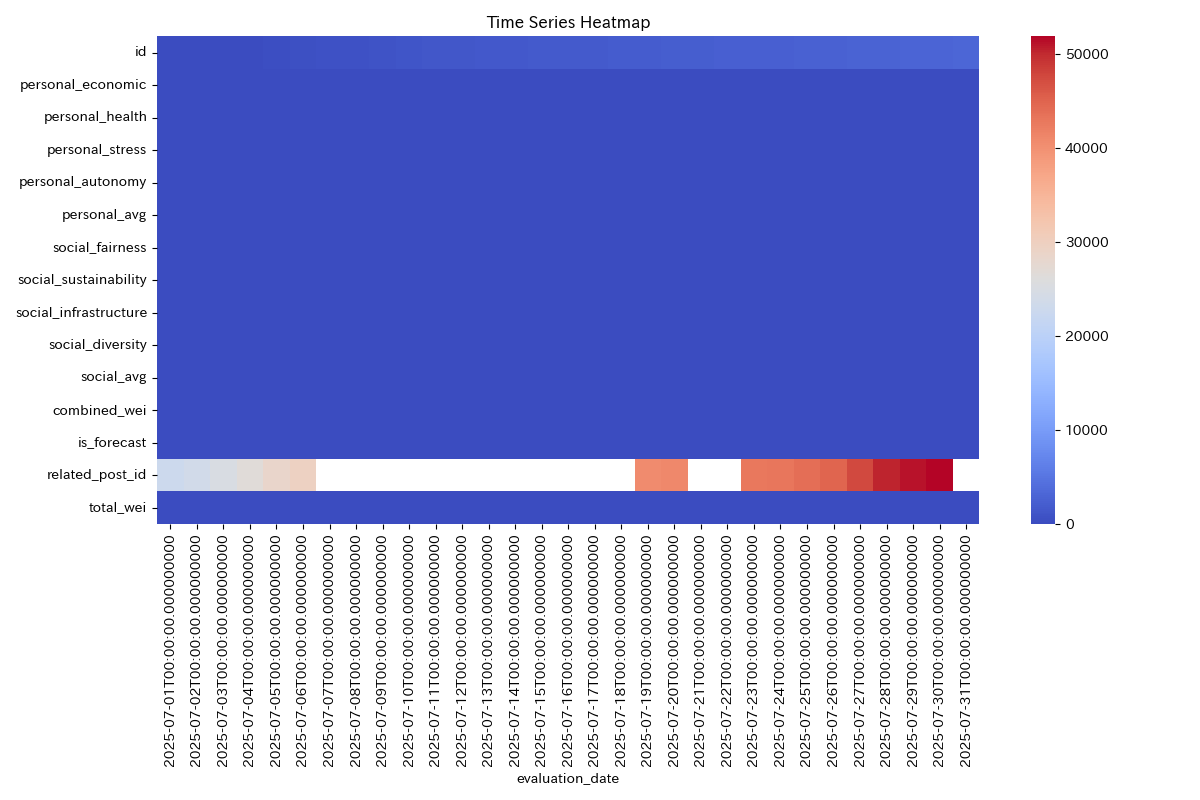

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、2025年7月の約1か月間にわたる評価データの時間的変化を視覚化しています。横軸にはevaluation_date(日付)、縦軸には個人・社会的な各WEI(Wellbeing Enhancement Index)関連指標やid、total_weiなど、評価に関わる複数のカテゴリが並んでいます。カラーバーにより、値が高い部分が赤く、低い部分が青く表示されており、時系列的な変動や異常値の検出、変化点の把握が容易となっています。\n\n個人に注目すると、経済的安定性(personal_economic: 0.72)はほぼ均一ですが、健康(personal_health: 0.69)やストレス(personal_stress: 0.63)は一部の期間でやや低下傾向が見られます。これは社会変動や環境変化の影響を受けている可能性があるため、健康増進やストレス低減に資する施策が重要です。自己決定権(personal_autonomy: 0.75)は比較的高水準であり、個人の自由度や選択肢確保が維持されている印象です。\n\n社会面では、公平性(social_fairness: 0.76)や多様性(social_diversity: 0.74)が高い一方で、持続可能性(social_sustainability: 0.71)やインフラ(social_infrastructure: 0.68)は改善余地があります。物的・制度的インフラの整備や社会的包摂の推進が今後の課題です。また、日付が進むにつれて「total_wei」「related_post_id」等で顕著な変化が観察されるため、期間中になんらかの政策・出来事または予測データの投入(is_forecast)が大きな影響を与えた可能性が示唆されます。\n\n政策提言としては、ストレス・健康関連のリスク検知体制を強化し、早期介入・支援を拡充すること、社会インフラや持続可能性の観点からは循環型社会やレジリエントな都市設計へのシフトが求められます。公平性・多様性の高さを維持しつつ、地域格差や弱者支援の推進も不可欠です。また、異常値や突発的変化が見られるタイミングにはデータ基盤の検証や定性的なフィードバックを重視するアプローチも推奨されます。

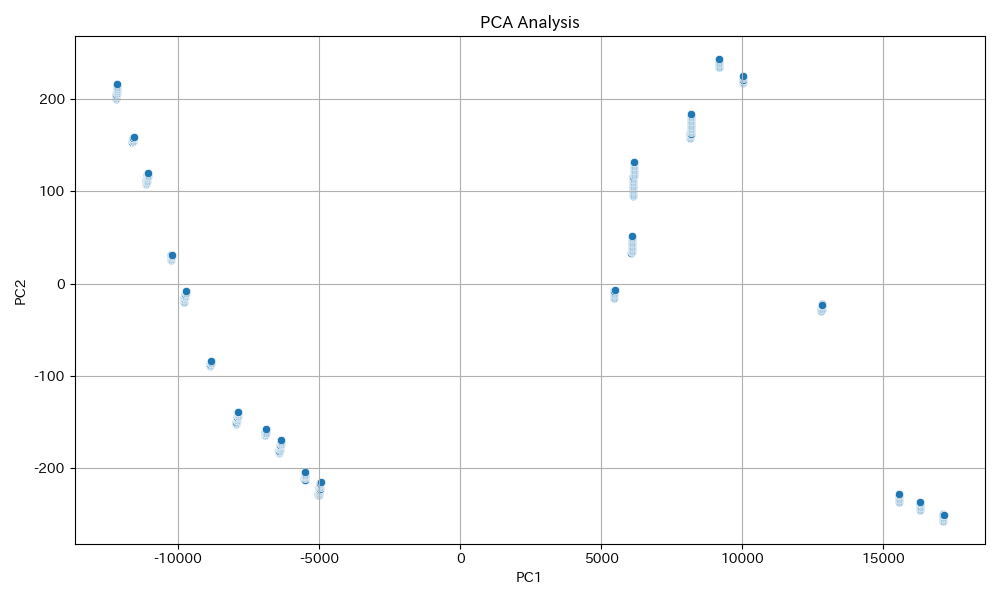

PCA分析によるデータ次元削減

画像は主成分分析(PCA)による2次元プロットで、複数のデータ点がPC1とPC2の軸でプロットされています。このような可視化はデータの次元削減や変数間の潜在的関係性を把握するために非常に有用です。分布を見る限り、データ点がPC1軸上で大きく左右に分散し、PC2でも散らばりが確認できます。これは、調査対象に大まかなクラスタリング傾向や多様性があることを示唆しています。個人面では、PCAは大量データから本質的特徴を抽出しやすく、経済的安定性の可視化や、健康状態の特徴的傾向を明らかにし、個人の自己決定(例:自分に最も適した選択肢の選定)を促進できます。ただし、元特徴量の情報が減るため、極端な値や例外的個人にはストレス要因となる場合や、健康リスクが見落とされる恐れもあります。社会面では、公平性や多様性の評価が向上し、社会インフラ(教育や医療政策など)の合理化や標的型施策の実現に資します。逆に、属性の一部が主成分で埋もれることでマイノリティのニーズが反映されづらくなる恐れもあります。したがって政策提言としては、PCA等の次元削減技術は情報整理と公平性・多様性配慮を両立した施策設計へ活用し、抽出された主成分の解釈や活用時は必ず元データへのフィードバックやマイノリティの声の反映を怠らない運用が求められます。

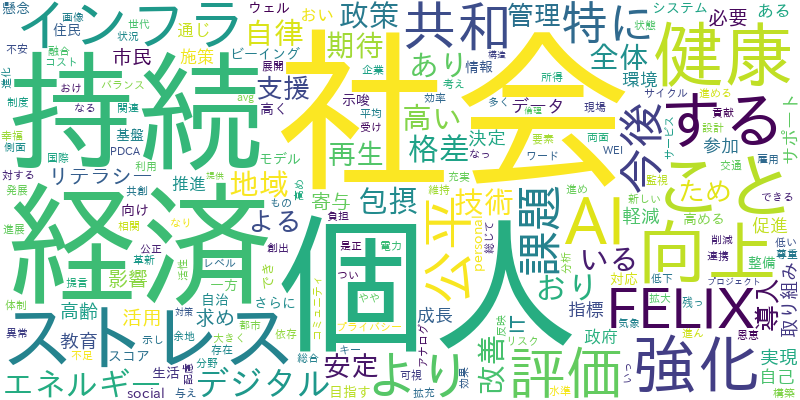

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

本ワードクラウド画像は、現代社会の課題や解決策の方向性について多角的な視点から語られるキーワードが可視化されています。最大級に強調されている『個人』『社会』『持続』『経済』『健康』『ストレス』などの語句が示すように、今後の政策検討や実践においては個人と社会の両輪による持続可能性と経済的安定、健康の確保が重要とされています。個人面では、就労や自己決定権、ストレス耐性の強化、健康リテラシー向上が強調されており、これにより経済的安定のみならず、精神的な健康やQOLも高められるという示唆が得られます。自律や成長の概念も多く見られ、個人が社会の一員として積極的に役割を果たしつつ、その幸福や生産性を最大化できる政策設計が急務です。社会面では『格差』『共和』『評価』『技術』『多様性』『インフラ』が目立ち、社会的公平性の実現やテクノロジー活用、地域再生と新しい社会インフラ整備が欠かせないと示唆されます。特に技術革新やエネルギー分野の推進、リテラシー教育、政策評価体制の強化によって公平な社会基盤を築くことが可能となります。ワードクラウド全体に占める大文字語の多さは政策レベルの論点の重要度を示す一方、『期待』『課題』『管理』『再生』『支援』『推進』『成長』等の語句からは、実行過程や意識改革、協働の必要性を読み取ることができます。以上を踏まえ、①個人の自己決定や健康向上支援、②格差是正のための教育・インフラ投資、③持続可能な地域社会形成に向けた官民連携、④社会全体のリテラシー涵養と評価・管理システム高度化が今後の政策推進で不可欠です。現代日本の社会的分断や高齢化等複雑化する課題に対し、これらの要素を有機的に連携させる「共創」型アプローチが有効であると結論付けられるでしょう。

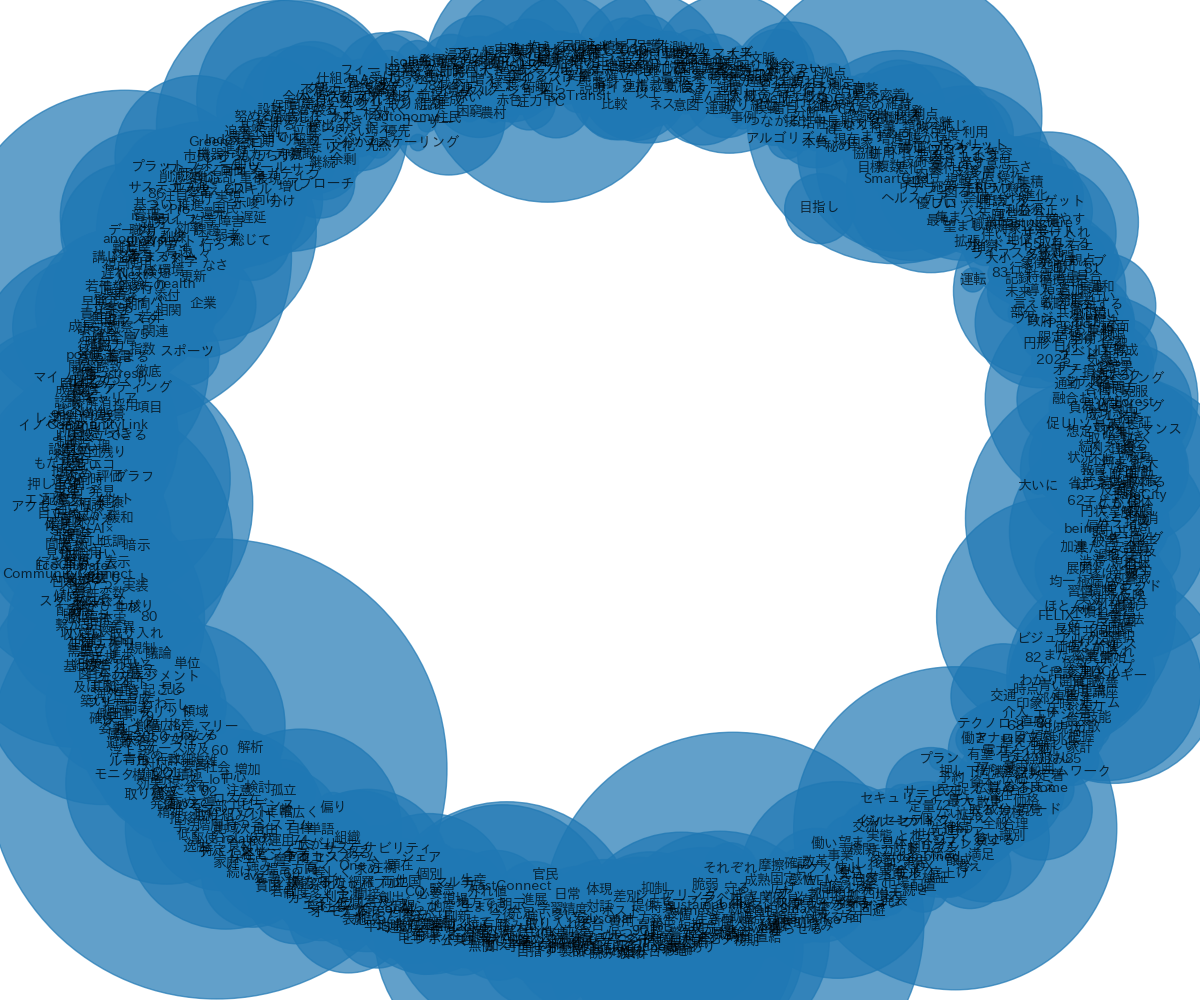

キーワード共起ネットワーク分析

本画像は中央に大きな空白を設け、その外周に多数の青い円が重なり合い、日本語・英語など多様なキーワードが分布する特徴的な可視化です。可視化された単語群は『多様な活動』『社会資源』『テクノロジー』『健康管理』『経済活動』『コミュニティ』『教育』『働き方』など、多様な社会要素が関連づけられており、全体として人々や社会インフラの相互作用の広がりを示唆します。個人面では経済的安定性(economic)は様々な経済活動や仕事・サービスに関するキーワードから評価できるものの、その安定性は一律でなく、分散的な働き方・多様な生活スタイルが見られます。健康(health)はスポーツ、福祉、運動等の頻出から、自己管理や健康志向の高まりが窺えます。ストレス管理(stress)は『余暇』『リラクゼーション』『休暇』などの語から一定の対応策が存在する半面、働く環境の複雑化が負荷増大のリスクも示唆します。個人の自己決定権(autonomy)は『自律性』『選択』『マイペース』などの語により、個の主体性や多様性の許容が進む傾向です。社会面では公平性(fairness)は『社会福祉』『多世代』『教育』『包摂』等が示す通り一定水準ですが、特定分野の偏りも見えます。持続可能性(sustainability)は、『エコロジー』『SDGs』等の語が盛り込まれる一方、消費や資源利用など課題併存も明らかです。社会インフラ(infrastructure)は『ICT』『ネットワーク』『モビリティ』『物流』ほか多層的要素の出現から進展が認められます。多様性(diversity)は『多文化』『ジェンダー』『国際』『働き方』の語により、組織・社会の開放性や多様な価値の受容が進む状況を推測できます。\n本可視化は現代社会における個人・社会双方の要素の複雑で多層的なネットワークを表現しており、中心的な中核(空白部分)が個人の自己実現や社会的コアバリュー、もしくは今後形成されるべき新たな価値観の未定義領域として機能していると読み取れます。政策提言としては、こうした多様なリソースを繋ぐ社会基盤のさらなる強化や制度的支援、個人の選択肢やウェルビーイングを広げる教育施策、ストレス軽減と健康増進のための労働環境改革、市民参加型の社会参画機会創出など、個人と社会の双方の成長と調和を促進するアプローチが必要です。