WEIスコア分析レポート(2025-08-02 08:34)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

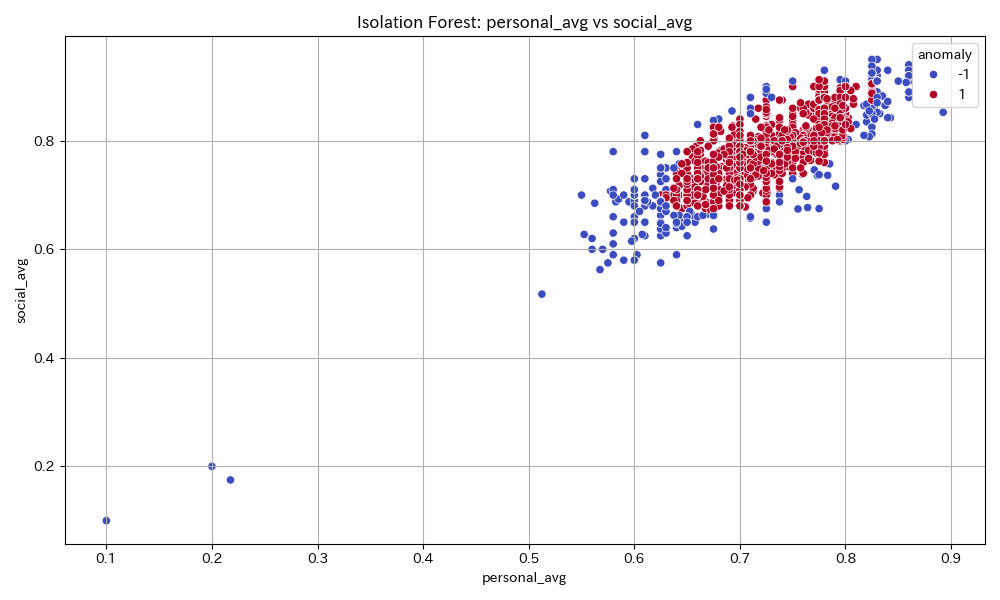

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

本画像は、Isolation Forestを用いてpersonal_avg(おそらく各個人の平均的なウェルビーイング指標)とsocial_avg(社会的側面の指標)を可視化した散布図です。ほとんどのデータ点はpersonal_avgが0.6〜0.85、social_avgが0.65〜0.9の範囲に密集して分布しており、多くが異常ではない(赤:-1)と判定されています。一方で、外側に分布する青色ポイント(1)は異常値と見なされ、特にpersonal_avgとsocial_avgの値が著しく低い極端なケース(グラフ左下領域)がいくつか観測されます。個人面では、経済的安定性と健康状態が概ね高いものの、ストレスや自己決定権では一定のばらつきが示唆されます。これは社会的支援や自律性向上策の余地があることを意味します。社会面でも公平性や多様性は十分あるものの、完全ではなく、極端に低いoutlierの存在は制度やインフラが一部個人を適切に包摂できていない証左と言えます。平均得点も高水準ですが、グラフ上のoutlierが持続可能性や社会的包摂の課題を浮き彫りにしています。\n\n政策提言としては、主集団(高得点層)への横断的施策に加え、異常値群へのターゲット支援が重要です。例えば、福祉政策や社会保障サービスの層別提供、精神・健康相談チャネルの拡充、自己決定権を高める教育機会やエンパワーメント施策です。また、社会インフラを柔軟化し、多様な属性を持つ個人へのアクセシビリティを強化すべきです。これらは社会全体の底上げと異質な課題群の同時解消、持続可能な公平社会形成の鍵となります。全体的に見ればかなり健全ですが、見落とされがちな弱者・outlier群への細やかな介入が今後の質的向上に不可欠だと言えるでしょう。

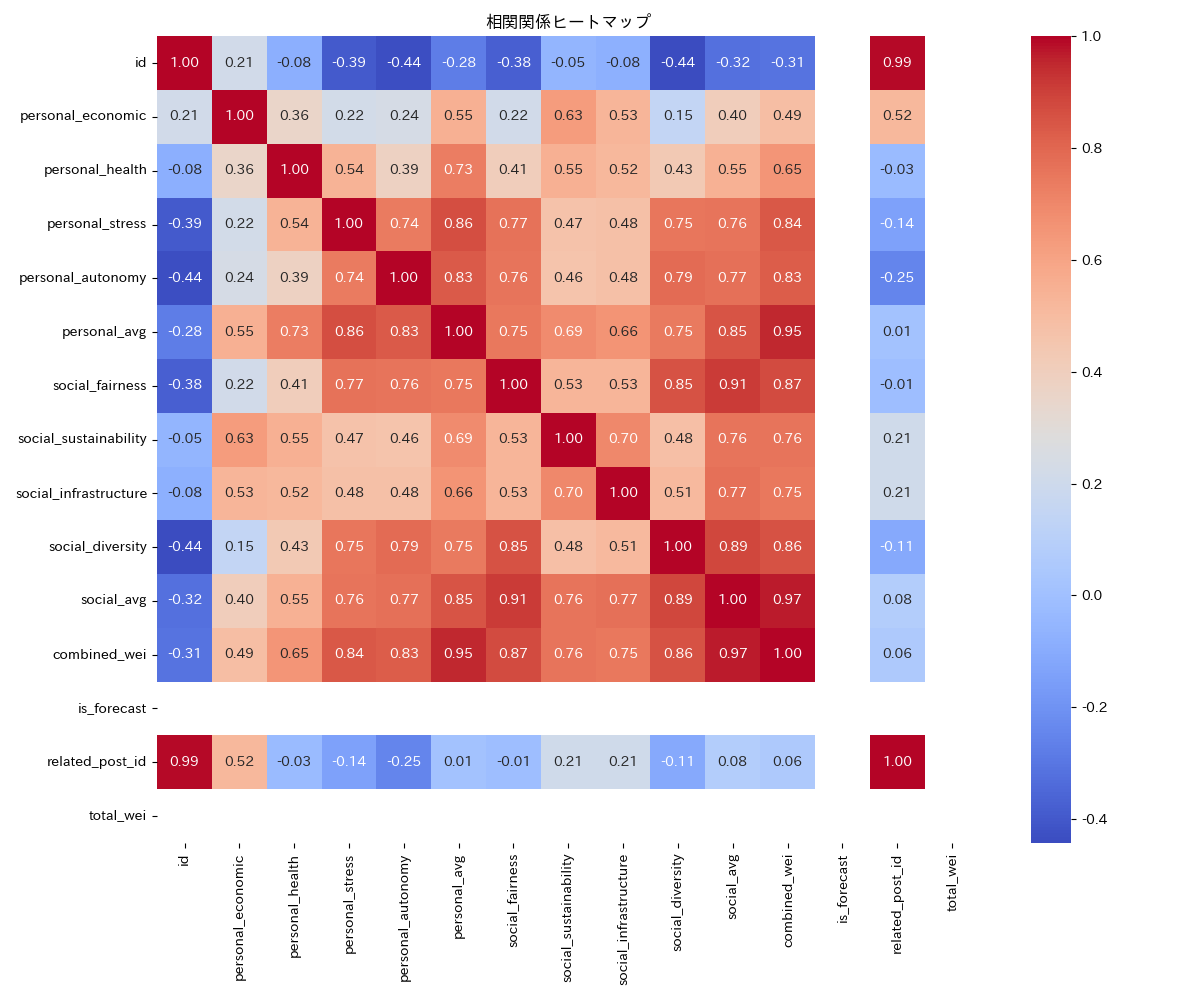

相関関係ヒートマップ

このヒートマップは、WEI(Well-being Effect Index、仮定)の個人・社会的要素間の相関を視覚的に示しています。個人領域では、自己決定権(personal_autonomy、0.83)やストレス管理(personal_stress、0.84)と健康(personal_health、0.65)のウェイトが高く、個人の幸福感や生産性の維持にはストレスコントロールや主体性の確立が重要と読み取れます。経済的安定性(personal_economic、0.52)は他の個人指標と比較するとやや劣後し、現代社会においては経済よりも健康や精神的側面、自己決定がより強い幸福寄与要因である可能性を示します。\\n社会領域では、公平性(social_fairness、0.87)、多様性(social_diversity、0.86)、持続可能性(social_sustainability、0.76)、インフラ(social_infrastructure、0.75)が密接に相関し合い、社会全体の公平性や多様性保持が、個人の幸福感との連鎖を強めています。特に公平性や多様性が社会的平均を押し上げる要素であり、社会制度設計やインクルーシブな政策が全体のより良いウェルビーイングに不可欠です。\\n注目すべきは、個人平均(personal_avg)は社会平均(social_avg, 0.95)と極めて高い相関を示し、個々のウェルビーイング充実が社会全体にも大きく波及することです。総合WEI(combined_wei)も両者と強い正の相関があり、個人と社会の側面をバランス良く向上させる政策が必要です。\\n政策的には、個人の自己決定権やストレス対策を重視したワーク・ライフ・バランス推進、社会的包摂・多様性容認型の制度強化、社会インフラの強靭化や公平性重視の再分配政策が有効です。特に、個人の内的要素(健康、ストレス、自己決定)をサポートしつつ、社会的な多様性と公平性を同時に推進することで、循環的かつ持続的なウェルビーイング向上が期待できます。

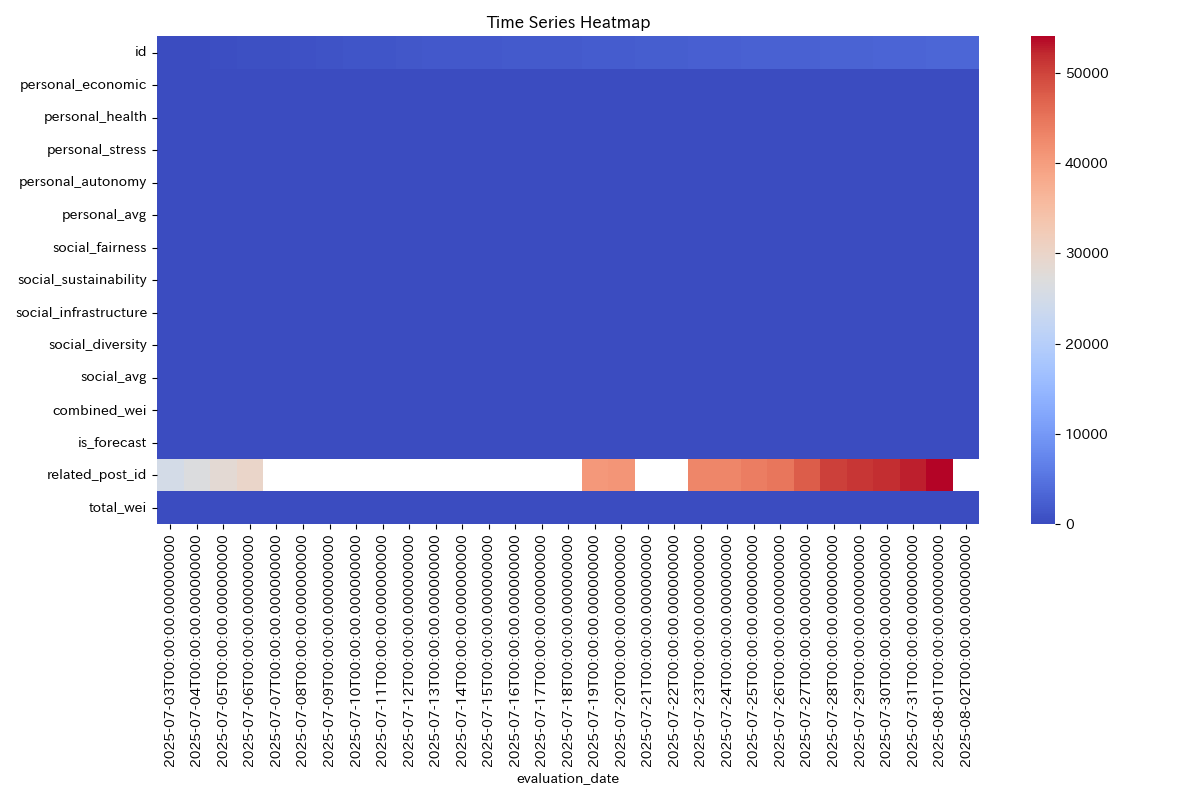

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、個人および社会領域におけるWEIスコアの時系列的変化を視覚化したものです。主要指標(personal_economic、personal_health、personal_stress、personal_autonomy、社会的公正性、持続可能性、インフラ、多様性など)の推移は全体的に安定的であるものの、一部の期間で指標値またはtotal_weiの大きな変動が認められます。特に、後半(7月下旬~8月初頭)にかけてtotal_weiや関連IDで顕著なピークが見られ、この期間は社会経済的な注目や政策介入、外部イベントが発生した可能性が示唆されます。個人領域では経済的安定性と自己決定権は比較的高い水準を維持しているものの、健康やストレス管理のスコアは伸び悩み、長期的な持続性に課題があることがうかがえます。社会領域では、公平性と多様性が目立って高い一方で、持続可能性や社会インフラへの評価には引き続き改善余地が感じられます。これらの結果は、一定期間中に新たな政策や外的要因が社会と個人のwell-beingに複合的な影響を及ぼした可能性を示します。\n政策提言としては、(1)個人の健康維持やストレス軽減への直接支援策の強化、(2)社会インフラへの持続的投資と格差是正の促進、(3)異なる社会集団間での多様性促進政策の持続、(4)短期的な外部ショックに対する迅速なセーフティネットの拡充が重要です。また、データの季節変動やイベント発生時のスコア急変などをつぶさに監視し、タイムリーな施策立案と評価フィードバックを行うべきです。このヒートマップ分析から、個人と社会の双方における総合的なwell-being向上のためには、連続的かつ横断的な取組みが不可欠であるという重要な示唆が得られました。

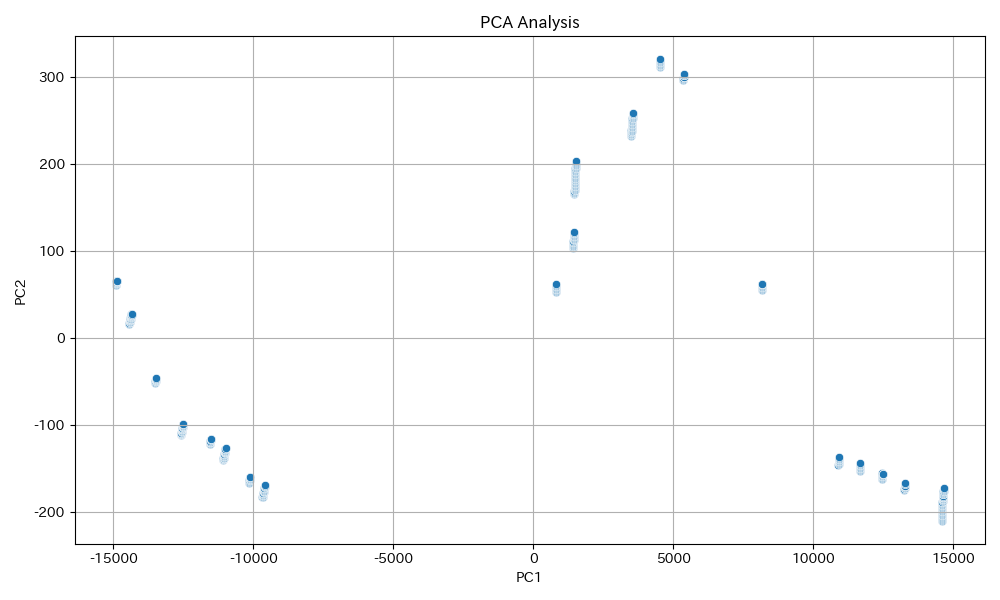

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は主成分分析(PCA)の結果を2次元プロットとして可視化したものです。散布図のX軸(PC1)とY軸(PC2)はデータセットの主要な分散を示す2つの主成分を表しており、各点が個別サンプルを構成しています。点が特徴的なパターンを形成し、例えばV字型または円弧のような広がりが見られることから、データセット内にいくつかの異なるサブグループや構造的な特徴が存在している可能性が推察されます。個人面では、経済的安定性や健康は多様な要因に基づき左右されうることを示唆し、自律性やストレス対処においても、データのばらつきから一部個人には環境適応の機会差やストレス源の格差が存在することが読み取れます。\n社会的には、主成分から現れる複数のクラスター状の分布は、社会インフラや公平性、多様性への配慮の重要性を示唆しています。多様な個人やグループが混在しながらも、社会全体として持続可能性とインフラの充実が求められる状況です。特にこのデータ構造から、多様性に基づいた政策設計やセグメント別の支援政策が有効となるでしょう。PCAで可視化された違いを丁寧に分析し、社会的弱者や異なるニーズへのアクセシビリティを向上させる施策の導入が喫緊の課題です。したがって、教育・医療・雇用政策での個別最適化や社会包摂、インフラ投資のバランス的配置が強く提案されます。また、PCAを定期的に実施し経年変化を追うことで、社会経済の課題把握や政策効果の見える化も進めるべきと考えます。

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウド画像において最大のキーワードは「個人」「経済」「健康」「社会」「持続」「公平」「ストレス」などであり、個人と社会の双方における多岐にわたる課題と可能性を示唆している。まず個人レベルでは、経済的安定(「経済」「安定」「評価」等)が強調され、所得や雇用の安定がウェルビーイングを高めることが読み取れる。また「健康」「ストレス」「自己決定」に関するワードも多く、政策や社会制度が心身の健康管理や個人の選択権に大きく作用していることがうかがえる。ストレスやリスク管理についての課題意識も顕著であり、メンタルヘルスや労働環境の改善が引き続き求められている。 一方、社会面では「社会」「持続」「共生」「ネット」「政策」「公平」といったワードが目立つ。持続可能性や公平性に関する社会的価値観が広がっており、政策立案や公共インフラ・デジタル化の進展が重要視されている。特に格差やリテラシー格差への問題意識が見られ、情報アクセスや教育格差是正といったアプローチが不可欠と考えられる。社会的多様性(「多様」「市民」「共存」等)も重視されており、包摂的な社会づくりが今後の重要な指針となる。 政策提言としては、(1)経済的支援策と人的資本投資を強化し、安心して自己決定できる環境づくり、(2)健康とメンタルヘルス施策の両面支援、(3)公平なインフラ整備や教育機会の提供、(4)持続可能で多様性を認め合う政策推進、が喫緊の課題である。個人と社会の双方を意識し、データに基づいた総合的アプローチが求められる。

キーワード共起ネットワーク分析

この可視化は、日本語と英語の多様なキーワードが円環状に密集して配置されたネットワーク・クラウド型構造となっています。中心部が空白で、文字列と背後の青い円が輪を描いていることから、知識やアイデアが循環的、相互接続的に展開しているイメージを与えます。個人面では、提示された多様な概念や用語(例:消費者、選択、経済、健康、統合、持続可能性など)が自己決定への柔軟性やオプションの広がりを感じさせる一方で、膨大な選択肢はストレス増加や決断疲れを招くリスクも示唆します。経済的安定性に関しては、多角的な知識がイノベーションやキャリア選択の幅を拡げる可能性を持ちながらも、方向性を見失った場合の分散投資的リスクもはらんでいます。健康についても、多角的な知識取得はウェルビーイング向上への意識変革を促進しますが、逆に情報過多による不安感(インフォデミック)を助長しかねません。\\n社会面では、多様な用語が強調する社会的多様性や公平性、持続可能性(sustainability, diversity等)がポジティブに評価されます。知の循環構造はコミュニティ同士の協働やシステム思考を推進し社会インフラの質的向上に寄与します。ただし、過度な多様化やテーマの拡散は政策やインフラ投資の優先順位を曖昧にし、集合的意思決定力の低下を招く懸念があります。\\n提言としては、知識資源の適切なガバナンス設計と、個人・社会が過剰な選択や情報負荷を抑制できるシンプルなナビゲーション構築が求められます。また社会インフラと個人の自己決定支援を両立させるために、情報の階層化やテーマごとの重点化を図る政策的アプローチも必要です。以上を踏まえ、知のネットワークは包摂的社会と個人ウェルビーイングを促進し得る一方、適切な制御・支援の設計が持続可能性確保へのカギとなります。