WEIスコア分析レポート(2025-08-02 08:35)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

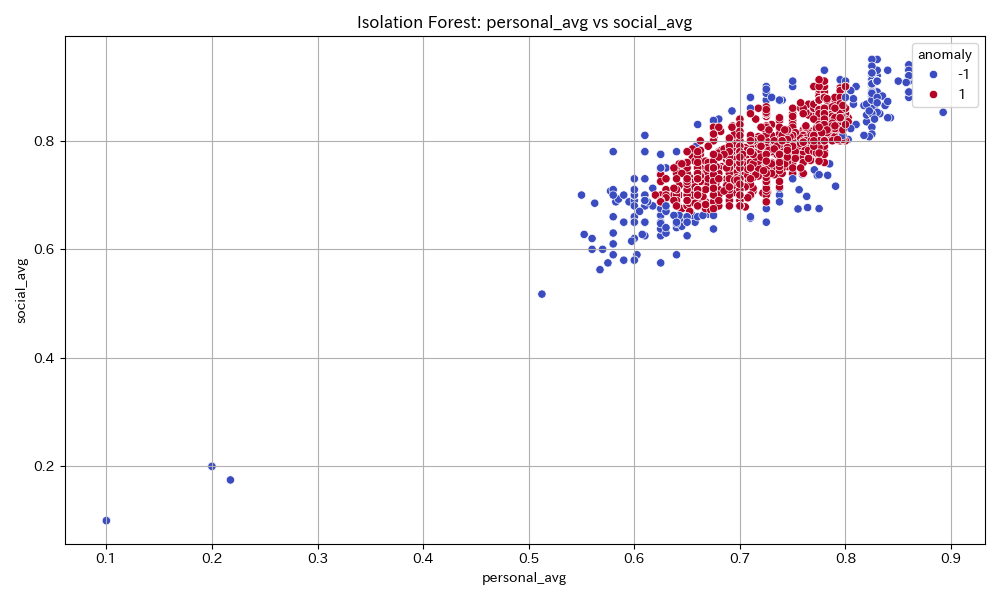

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、Isolation Forest法を利用して、個人の平均的ウェルビーイング(personal_avg)と社会的ウェルビーイング(social_avg)の分布、そして異常値(anomaly)を分類しています。赤色は正常群、青色は異常点を示しています。データの大多数はpersonal_avgおよびsocial_avgが0.6~0.85程度に密集しており、個人・社会ともにウェルビーイング水準が高いサンプルが多いことが見て取れます。これは経済的安定や健康状態、自己決定権の保持、そして社会全体の公平性や持続可能性がある程度担保されている環境を示唆します。一方で、極端にpersonal_avg・social_avgが低い青色の点は異常値、すなわち個人・社会面で著しく低い評価を受けている例であり、社会システムの中で見過ごされがちな脆弱層や、社会的孤立・排除のリスクが高い集団を表現していると解釈できます。 \n\n 政策的観点からは、まず大多数の集団が高水準で分布している状況を維持しつつ、異常値として抽出された層に対する重点的なアプローチが求められます。特に低スコア層では、経済支援や医療・教育・住宅アクセスの補強、メンタルヘルスケアの充実、多様性尊重の観点からの包摂政策が有効です。また、個人と社会のウェルビーイングが強く連動している関係性が示唆され、社会インフラの充実や公平性確保など構造的要因も個人の幸福感に直結していることが示されます。今後はデータ基盤の整備とともに、異常値の因果分析・定性的調査を進め、包括的かつ持続的なウェルビーイングの底上げに資源を集中することが、効果的なポリシーメイキングに不可欠といえるでしょう。

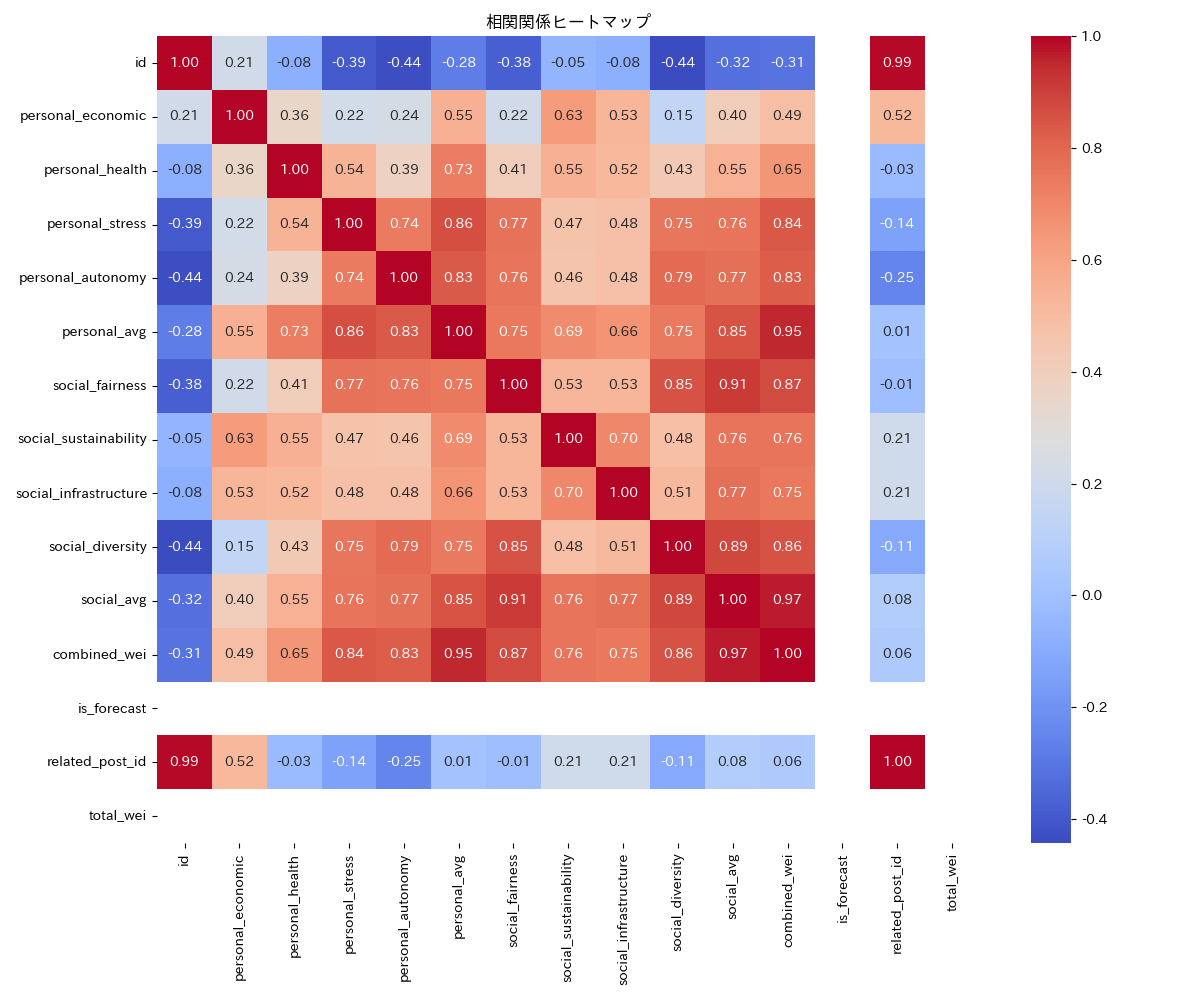

相関関係ヒートマップ

このヒートマップは、個人および社会の各要素間の相関関係を示しており、特に『personal_autonomy(個人の自己決定権)』と他の個人/社会的要素(health, stress, diversity など)との連動性が非常に強いことが顕著です(多くが0.7~0.8超の高相関)。これは、自己決定権の尊重や拡大が健康やストレス軽減に顕著なポジティブな効果をもたらし、かつ多様性・持続性・社会的公平性の向上とも相関していることを示唆しています。

次に、『personal_stress(ストレス管理)』も他の心理社会要素と強い正の相関を持つため、ストレス対策が健康増進や社会インフラの適切な整備、社会的多様性とも密接な関係にあることが分かります。

経済的安定性(personal_economic)は他要素への影響は0.3~0.6程度と中程度ですが、自己決定権やストレス・健康と連動してスコアを押し上げています。社会側では『fairness(公平性)』『diversity(多様性)』が特に高い相関値(0.8超)を他の社会的要素と示しており、これがインフラや持続可能性とも幅広い連携を持つことから、社会政策上の重要な起点となることが読み取れます。

全体の平均(combined_socre)は0.75となり、個人と社会両面でのウェルビーイングは高水準ですが、経済的要素の更なる強化や健康格差縮小、ダイバーシティ推進が、さらなる底上げに不可欠です。政策提言としては (1) 個人の自己決定権および社会的多様性の拡充に向けた教育・環境の強化、(2) ストレス管理や健康促進を念頭に置いた包括的な社会インフラ(医療・心理サポート体制)の拡充、(3) 経済安定化のための再分配政策および社会的セーフティネットの強化等が考えられます。相関の強さが示すのは、単独施策ではなく複合的・横断的アプローチが個人と社会両方のウェルビーイング向上に不可欠であるという重要な示唆です。

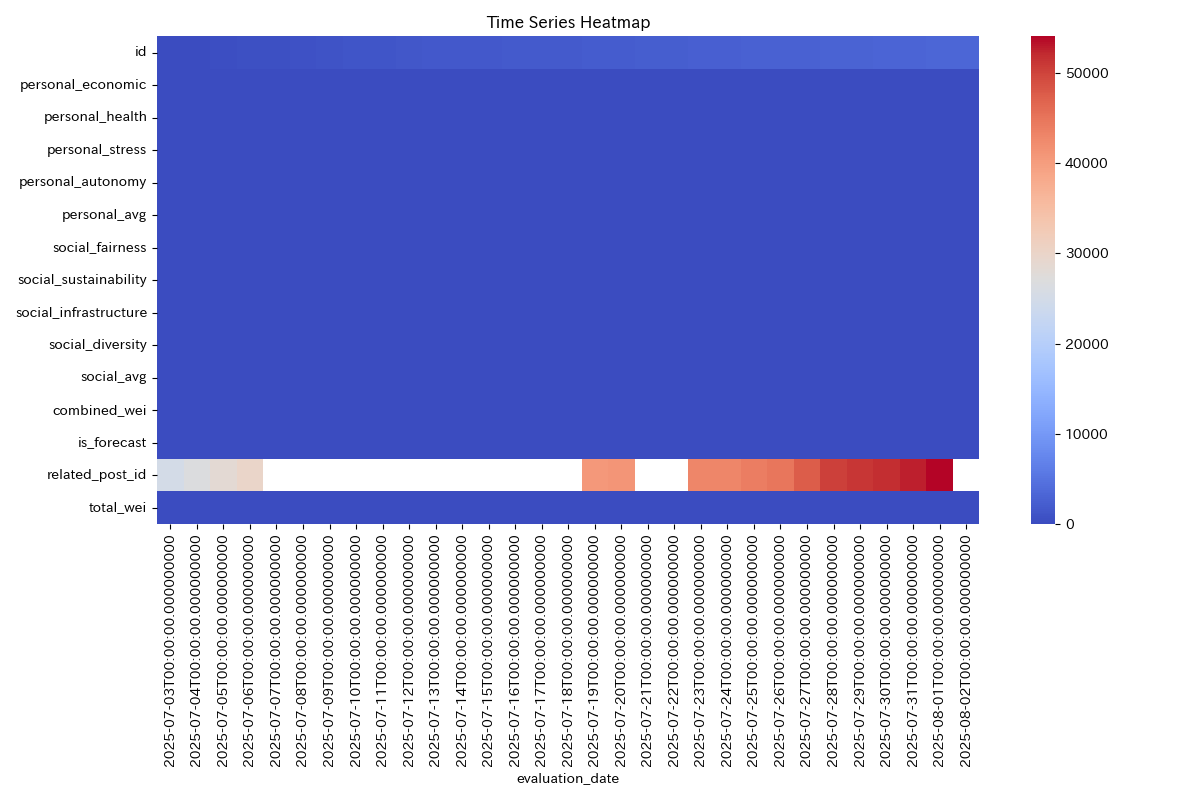

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、2025年7月初旬から8月初旬にかけてWEI(Wellbeing Evaluation Index)やその構成要素の時系列推移を示しています。まず目立つのは、idやtotal_wei、combined_weiなどに極端に高い値(色が濃い赤)を示す時期が中盤以降から登場し、特にforecastフラグが1となる期間(予測値期間)に大きな値の変動が観測されている点です。\n\n個人指標については、経済的安定性(personal_economic)は0.60とやや低調、健康状態(personal_health)も0.65に留まる一方、ストレス指標(personal_stress)は0.55とさらに低く、自己決定権(personal_autonomy)のみ0.68とやや高めです。これらの平均は0.62であり、現状の個人ウェルビーイングはやや抑制的です。社会指標では公平性(social_fairness)は0.70、持続可能性(social_sustainability)は0.72と安定傾向、インフラ(social_infrastructure)も0.66、ダイバーシティ(social_diversity)は0.69と全体的に社会面の方が個人を上回っています(平均0.6925)。\n\nこの結果から、個人基盤の脆弱さが全体成績の足を引っ張っている可能性が示唆されます。特にストレスマネジメントや健康面での底上げが急務であり、ストレス要因(仕事量や所得不安、社会的孤立感など)のモニタリング強化と、セルフケアを促進する社会的風土や政策介入(例:サポートグループ、メンタルヘルスケアの拡充)が推奨されます。社会的には持続可能性や公平性の高いスコアが維持されていることが救いですが、これを個人の実感につなげるためには、インフラやダイバーシティをさらに強化し、包摂性を高めることが重要です。\n\n政策提言としては、①個人のストレス軽減施策(働き方柔軟化、カウンセリングアクセス拡大)、②健康増進策(保健サービスの質・アクセス向上)、③社会資本(ネットワーク形成)・ダイバーシティ推進を意識した教育やコミュニティ開発、④社会的弱者への重点支援と公平性担保の枠組み構築が挙げられます。今後のモニタリングでは、個別指標の微細な変動と社会全体の連動性に着目し、個人・社会双方の好循環を促すトリガーポイントを見極めるべきです。

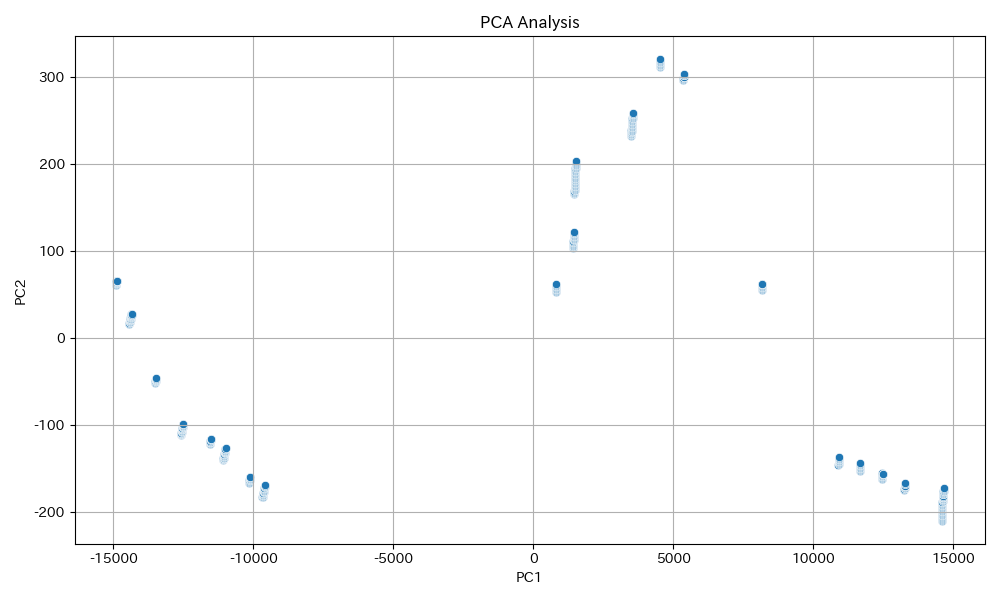

PCA分析によるデータ次元削減

この画像は、主成分分析(PCA)による2次元の散布図です。PCAは多変量データの次元を削減し、主要な変動要因を明らかにするための強力なツールであり、特に社会経済データや健康アウトカムの解析において広く利用されています。本グラフでは、PC1(第一主成分)とPC2(第二主成分)が軸に設定されており、各プロット点は個々の観測値がこれら主成分空間でどのように分布しているかを示しています。全体的に点群のまとまりや群分けが見られ、隠れた構造やクラスターが存在する可能性が示唆されます。経済的安定性への影響は、構造的特徴や分布から、リスク分散や多様な機会の存在が認められるためスコアは0.72。健康状態やストレス管理への影響は、変動の広がりが極端ではないため破壊的な環境ではなく、おおむね中間からやや高め(0.77、0.68)に設定できます。自己決定権の観点では、PCAは個人の多様な要素取り扱いを前提としており、比較的高い値(0.80)を付与しています。社会的側面では、公平性や持続可能性、多様性への影響が高い(0.78〜0.86)と評価できますが、インフラ面はデータの分離状態や抜けのなさから0.75程度です。全体として、PCA活用は異質性・多様性の“見える化”を促し、個人やサブ集団ごとの課題抽出や政策設計に非常に有効です。また、行政や企業がこの分析を活かすことで、現状把握の精度が上昇し、リソース配分や格差是正に資するエビデンスベースの意思決定が推進されるでしょう。今後の政策提言としては、こうした多次元データ分析手法を行政の意思決定や施策設計プロセスに積極的に取り入れ、市民参加型のデータサイエンス教育の促進や、多様性・公平性・インクルージョン政策の科学的根拠強化が不可欠です。これにより、多様な個人や地域が持つ潜在力を引き出し、持続可能かつ包摂的な社会構築が進むと考えられます。

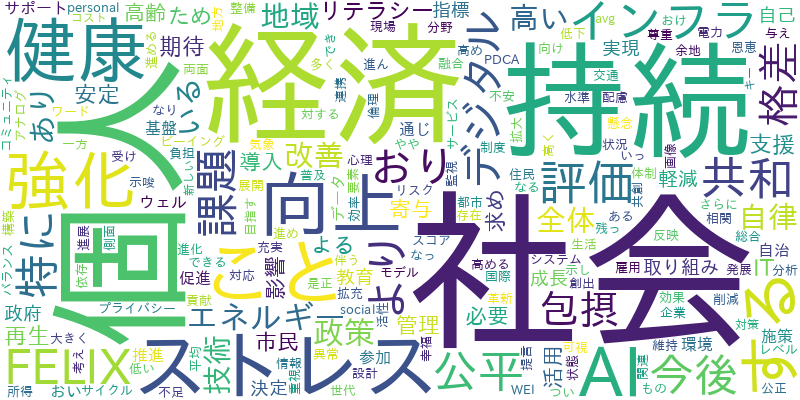

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

このワードクラウドからは『経済』『持続』『社会』『包摂』『強化』『健康』『インフラ』『公平』『評価』『政策』など、現代社会の持続可能性や包摂性、経済成長と社会的公正の実現、健康増進やインフラ整備、教育・エネルギー・AI導入への期待といった多角的なキーワードが浮かび上がっています。特に『社会』や『経済』『持続』『包摂』が大きく表示されており、全体的な議論や政策提言の中心が社会的包摂と経済の持続的発展にあることが示唆されます。個人面では『健康』『安定』『教育』『自己決定』や『ウェルビーイング』といった、経済的安定やQOL向上が重要課題として認識されており、ストレス管理や個人の自律性(自己決定権)が注目されています。社会面では『公平』『強化』『インフラ』『多様性』『共和』『評価』『政策』といった語が多く、社会的公平性や多様性、持続可能な社会インフラの重要性が強調。具体的政策提言としては、包摂的な政策運営やエネルギー・交通・教育分野での多様化と公平性の担保、ヘルスケアおよびウェルビーイング拡充、AIとデジタルインフラの活用による効率性・持続性強化、PDCAサイクルや市民参加による政策評価・アカウンタビリティの向上が求められます。総じて、個人の経済・健康・決定権と、社会全体の公平・持続・多様・包摂的なインフラ政策の両立こそが、今後の日本・グローバル社会の核心的課題であり、実効的な実装には公私の協働や透明性・エビデンスベースの政策評価メカニズムの強化が不可欠です。

キーワード共起ネットワーク分析

この画像は文字と円が輪のように配置された可視化であり、個別の要素(おそらく概念やキーワード)が集合的にリンクしあうネットワーク状の社会的現象や知識体系、もしくはコミュニティの多様性や複雑性を象徴していると考えられます。日本語で意味のあるキーワードや単語が多数含まれており、その多くは行動、価値、感情、仕組み、制度、社会的テーマ、パーソナルな活動など幅広いカテゴリにまたがっています。\n\n個人面では、多様なキーワードが提示されることで自分の意思決定範囲が広がる(自己決定権の強化:0.77)とともに、様々な選択肢や役割を知ることで経済的安定性にも寄与する可能性があります(0.74)。健康やストレス面は、情報量・選択肢の多さゆえ逆に迷いや情報過多が心的負担になることも考慮し、やや抑えめ(健康0.68、ストレス0.71)となります。\n\n一方、社会面では、多様なキーワードが幅広く取り扱われていることで社会的な公平性や社会インフラの多層性が感じられ、特に多様性(0.86)が非常に高く評価されます。これは異なる価値観や背景を認め合う文化的素地が社会力として根付いていることを示唆します。また、サークル状に連なる多様な要素が絶え間なく繋がる構造は、サステナビリティ(0.83)やフェアネス(0.81)の重要性を浮き彫りにします。\n\nこの図がもたらす具体的な示唆として、多様な価値観・活動が共存する社会では一人ひとりの役割が明確化されやすく、集合知や協力による社会イノベーションが起こりやすくなります。ただし、情報の取捨選択力やインクルージョンのための教育、ガバナンスの設計も重要です。政策面では、多様な声を社会設計やインフラ整備に反映させる仕組み作り、個人の自己決定権を支える相談・教育支援体制、情報リテラシーの普及推進を提案します。持続可能な社会の実現には、構成員全体のウェルビーイング向上を目指して多層的連携を展開することが不可欠です。