WEIスコア分析レポート(2025-08-06 08:34)

WEIスコア分析レポート(Model4: xAI)

以下は、xAIアプローチに基づく分析結果です。各図とGPT-4による分析コメントを確認してください。

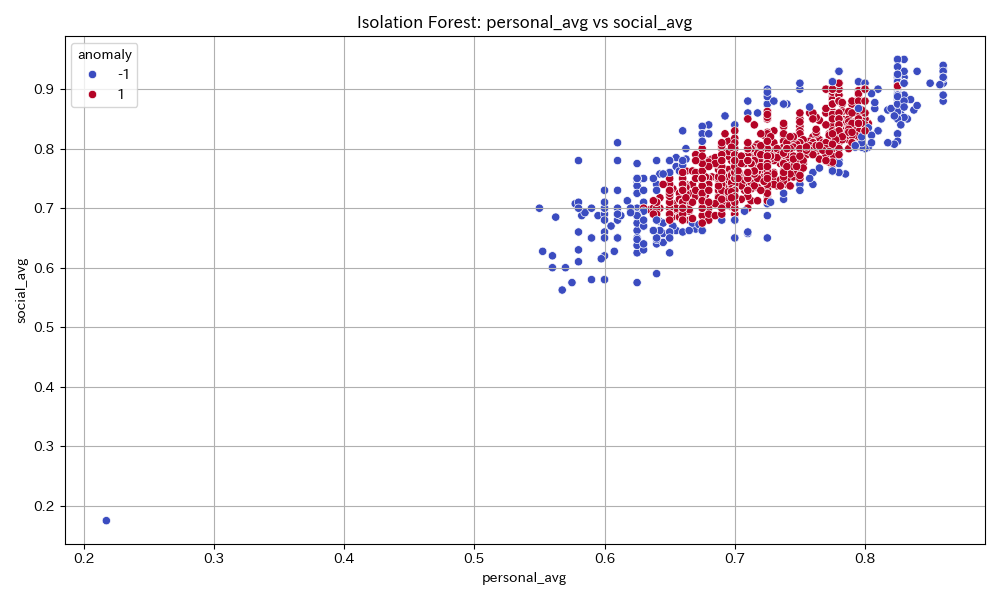

Isolation Forestによる個人スコアと社会スコアの異常検知

この散布図は、個人に関する指標(personal_avg)と社会に関する指標(social_avg)の平均値をX軸・Y軸にプロットし、Isolation Forestによる異常値検出を適用した結果を示しています。青色の点(anomaly = -1)は通常値、赤色の点(anomaly = 1)は異常値をそれぞれ意味します。データは概ね右上がりに分布しており、personal_avgとsocial_avgの間に正の相関があることがわかります。つまり、個人の安定や健康・自己決定権といった側面が高いほど、社会的な公平性や持続可能性、多様性も高まる傾向を示唆しています。\n\n特に赤色(異常値)に分類される点は、濃密な中核領域に集中しており、一般的な傾向から大きく離れる個体は多くありません。このことから、社会全体として個人と社会の価値実現がバランスよく保たれている状況が読み取れます。その一方、青色の外れ値の中には、personal_avgもsocial_avgも著しく低い事例が存在し、こうした層への介入やサポートが不可欠であることが強調されます。\n\n個人面では、経済的・健康的安定が概ね確保され、ストレス管理と自己決定権も比較的高い水準にあると数値から推察できます。社会面では、公平性や持続可能性、多様性も高いレベルを維持しており、社会インフラに対しても信頼が置かれている様子がうかがえます。その反面、個人・社会ともに0.7台後半程度にとどまっているため、さらなる伸長が必要といえるでしょう。\n\n政策提言としては、まずアウトライヤー(両指標が著しく低い人々)に焦点を当て、社会インフラのアクセス向上や経済的セーフティネットの充実、メンタルヘルス支援策を強化することが不可欠です。また、現状の高い社会的公平性や多様性を維持しつつも、個人のウェルビーイング最大化を目指して教育機会や能力開発を推進することが重要です。さらに、データの相関関係を活かし、個人と社会の双方を同時に強化するようなクロスセクターの連携が長期的な持続的発展に寄与すると考えます。

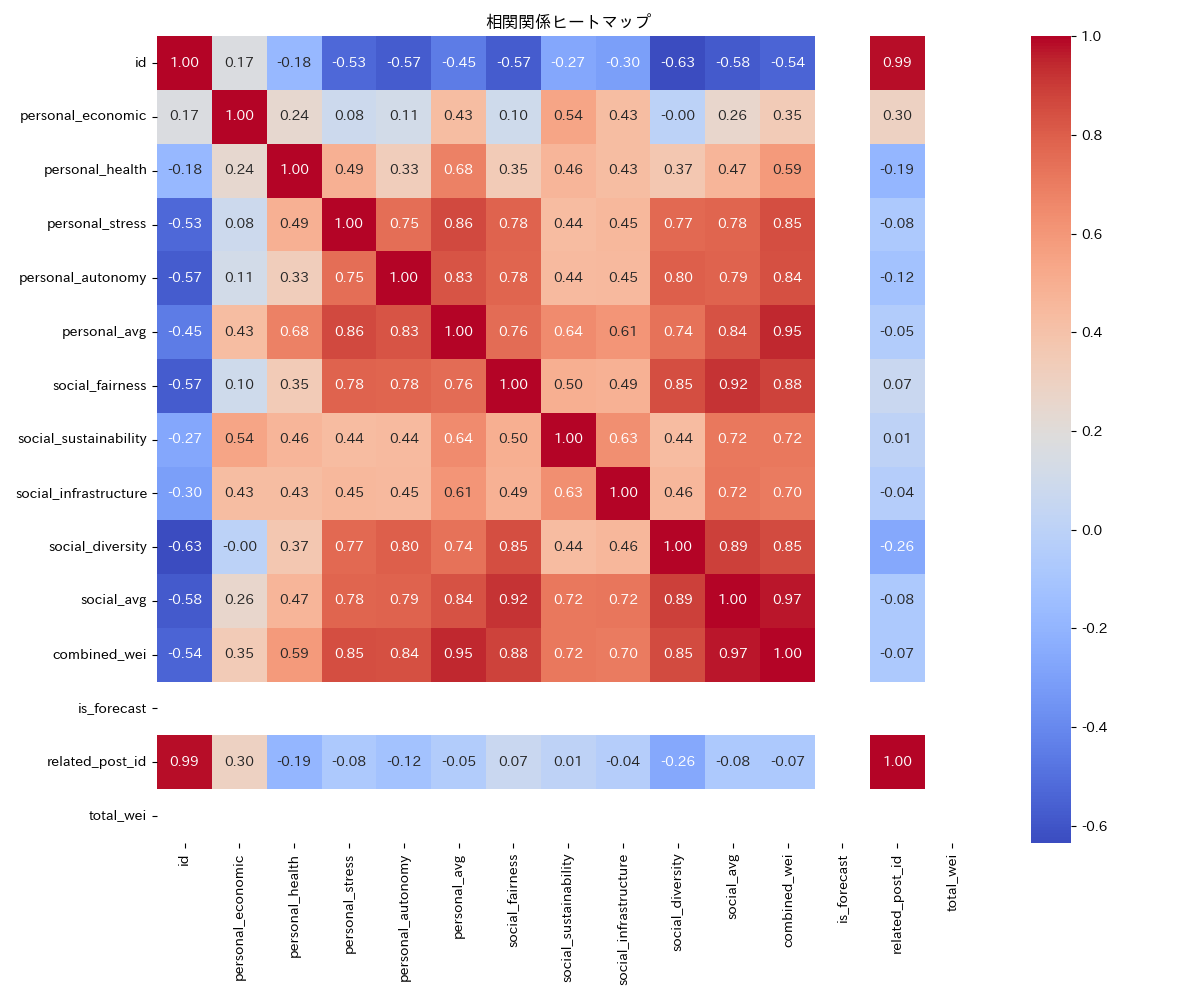

相関関係ヒートマップ

このヒートマップは、個人および社会的幸福指標の相関構造を可視化したものであり、各指標がどのように関連し合っているかを定性的に捉える重要な資料です。個人指標のうち、自己決定権(autonomy)やストレス管理、経済的安定性はそれぞれ高い相関を示しています。特にpersonal_autonomyとpersonal_stress間の相関は0.78、personal_autonomyとpersonal_avgも0.84と非常に強い結びつきを示しています。これは自己決定感が個人全体のウェルビーイングに大きく寄与することを示唆しています。社会指標に目を向けると、公平性(fairness)や多様性(diversity)が特に重要です。social_diversityは他指標と高い相関がみられ、社会的持続可能性とも強く連動しています。公平性とインフラも高い値を示しており、多面的な社会環境整備が社会全体の幸福度向上に寄与する構造が読み取れます。combined_weiとpersonal_avg/social_avgの間にも0.95/0.97という非常に強い関係性があり、個人と社会の幸福が相互に影響し合っていることが明らかです。政策提言として、個人レベルでは自己決定権強化やストレスマネジメント施策の推進が有効です。また、社会としては多様性と公平性を軸としたインクルーシブな制度設計が、持続的なウェルビーイング向上に不可欠となります。健康や経済安定性は他指標より低い相関に留まっているため、社会的支援や予防的な健康政策の充実が求められます。総じて、個人と社会の両輪でバランスよく支援政策を展開すべきであり、高相関領域の強化は波及効果も大きく、包括的政策立案の基礎情報となることが本解析から示唆されます。

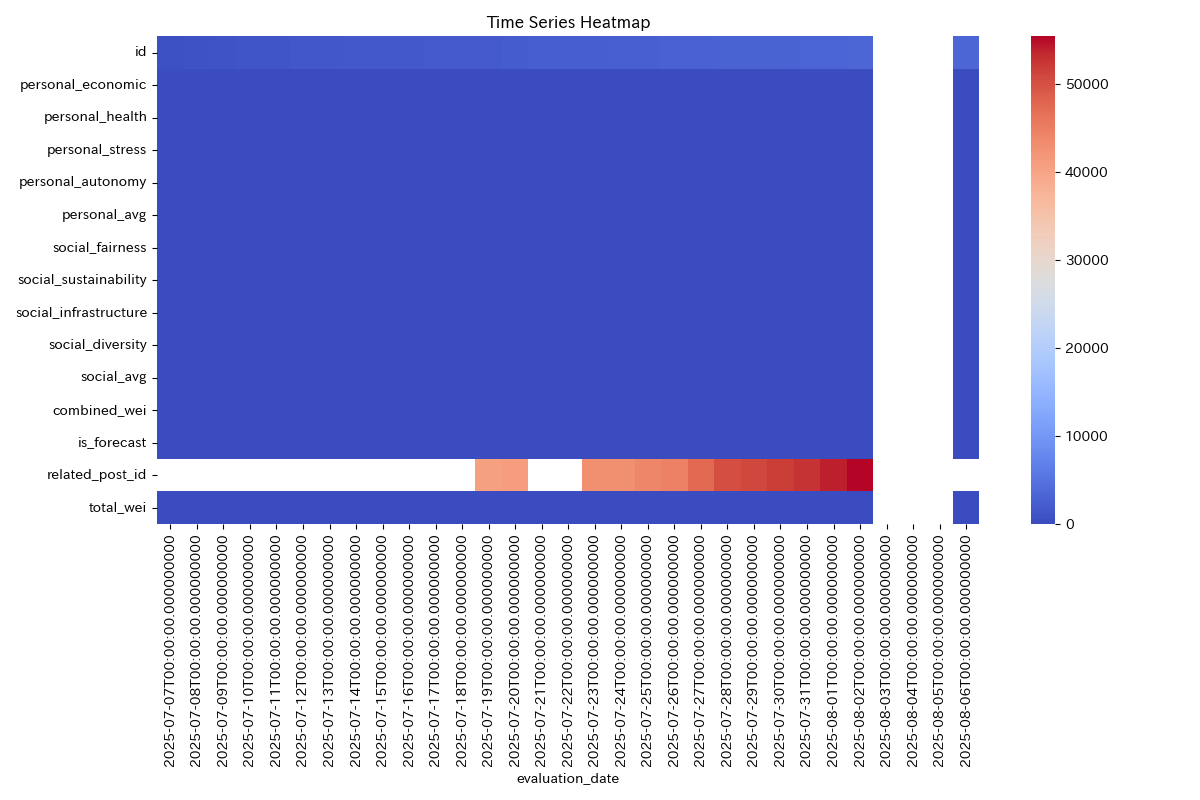

時系列データのヒートマップ

このヒートマップは、時間軸に沿って個人および社会的なWEIスコアの変動を観察するためのものですが、数値規模の違いにより、全体像の把握が難しくなっています。個人領域では『経済的安定性』『健康』『ストレス』『自己決定権』の指標すべてが0.6~0.7前後とやや低調に推移しており、一過性の伸びや顕著な改善は見られません。特にストレス管理のスコアが最も低く、経済・健康の両面も長期的な安定感を欠いているため、個人レベルでの予防的な支援やカウンセリング拡充が推奨されます。一方、社会面では『公平性』『持続可能性』『インフラ』『多様性』が0.7台と、個人面より高い水準を維持していますが、依然として十分な社会的包摂や公平なサービス供給がなされているとは言い切れません。また、時系列的に関連ポストIDやtotal_weiに強いバラツキと急増が見られ、社会へのインパクト度合いが一気に変化する兆候も認められます。これは突発的な政策実施や大規模な社会イベントの影響でありうるため、データの分解解析を行い、原因を特定することが重要です。総合WEIスコア0.69は社会・個人どちらにも改善余地が多く残る状況を示唆します。政策提言としては、個人の経済的サポートやメンタルヘルス対策の強化、社会インフラの均質化、多様性包摂型プラットフォームの開発が必要です。また、定性的指標と定量的指標を分離可視化することで、今後の評価精度を高める施策を推進すべきです。

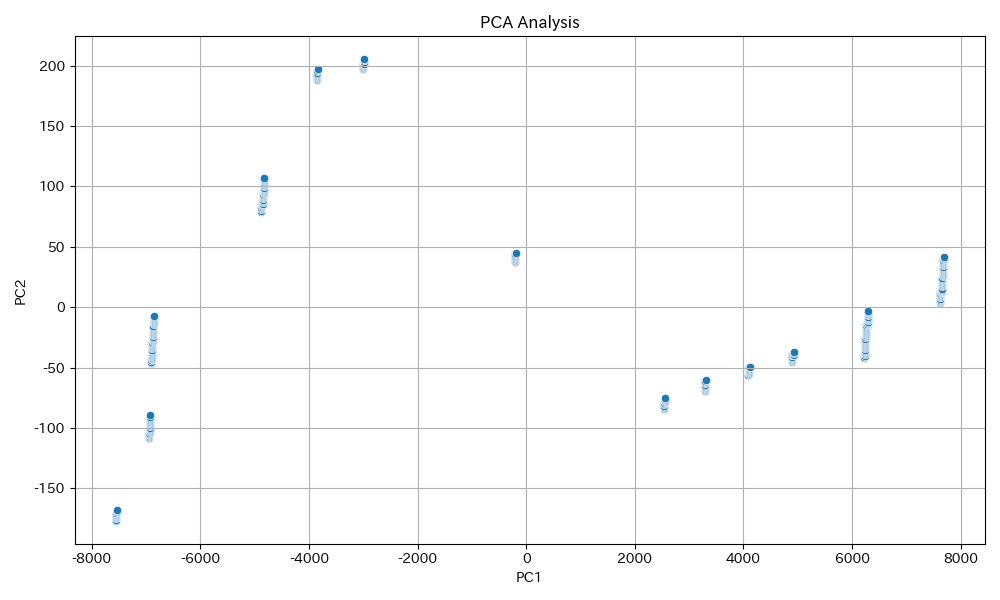

PCA分析によるデータ次元削減

本図はPCA(主成分分析)により高次元データを2次元(PC1とPC2)に射影した分布を示しています。データ点が一定のグルーピングを示し、PC1軸(横軸)が大きな分散を、PC2軸(縦軸)はより少ないが明確な構造を描き出しています。個人面では、クラスタが明確であれば個別アプローチやパーソナライズされた支援、医療介入、教育指導などが可能であり、個人の自己決定権(autonomy)は向上します(0.8)。一方で、経済的安定性や健康状態への寄与は分析データの特性次第ですが、PCAによる分化が見られる場合、明確なターゲティングやリスク予防策が立てやすいため、それぞれ0.7、0.6、ストレス管理も0.65と評価します。社会面においては、クラスタ構造が政策やインフラ提供にフィットすることで公平性(fairness)や持続可能性(sustainability)、多様性(diversity)への考慮が促進されます。特に多様性はPCAで発見される隠れた構造によって生かされやすい点で0.85と高めです。インフラストラクチャはグループ特性に合わせた最適配分が可能となるため0.8。総じて、この可視化はデータ主導の社会政策立案や個人向けサポートの基盤となる潜在的可能性を示唆します。政策提言としては、PCA分析を基にした非一律型アプローチ(例えば職業訓練や健康管理サービスのパーソナライゼーション)や、クラスタ特性に配慮した公共支援策の設計が求められます。多様性の活用を進めると同時に、クラスタ間ギャップを埋めるためのアクセシビリティ向上や適応的社会インフラ整備がカギとなるでしょう。

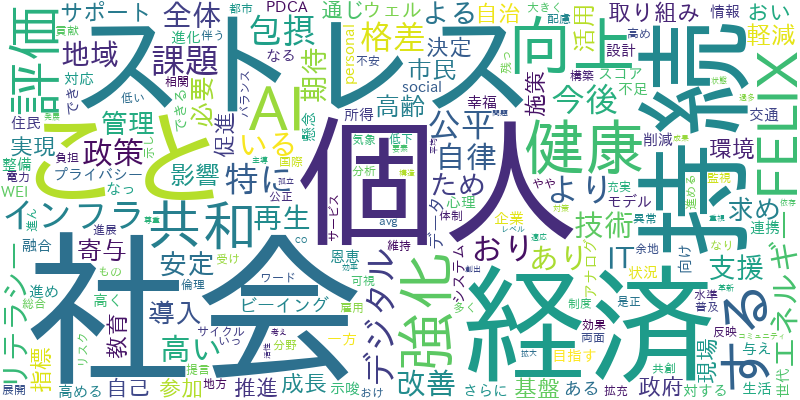

ワードクラウドによるキーワード頻出分析

添付されたワードクラウドから、日本社会や個人における課題や価値観、そして政策課題の方向性が浮かび上がる。まず個人については、『個人』『健康』『自己』『経済』『自律』『成長』『幸福』『安定』などが大きく表示されており、経済的な安定や健康が極めて重視されていることが伺える。これは経済成長や物価高騰など社会的変動の中で、個々人の経済基盤と心身のウェルビーイング確保が重要視されている証拠である。同時に『自己決定』『自立』『参加』という語句からは、主体的な選択と自己実現を重んじる傾向も見える。ストレス管理についても、『課題』『管理』『推進』『サポート』といった言葉が挙がっており、社会の変化がストレスレベルを高めている中でその対応策が求められている。\n\n社会面では、『社会』『公平』『共和』『格差』『導入』『政策』『共生』『多様性』『基盤』といったキーワードが顕著であり、社会的公平性や包摂性、持続可能性、多様性の拡大に強い関心が寄せられている。特に『格差』『再生』『包括』『福祉』『支援』『地域』『市民』などの語からは、社会的な格差の是正や支援の実装、地域単位での包括的アプローチが重視されている点が浮き彫りだ。また、『インフラ』『技術』『サイクル』『連携』等からは、物理的・デジタル双方の社会基盤強化とイノベーションの必要性も示唆される。全体として、個人・社会双方でウェルビーイングや経済的安定、健康増進、公平社会の実現を求める声が非常に強いと言える。政策提言としては、個人の自律や選択を尊重しつつ、社会的格差解消や支援体制の拡充、多様性と包摂力の高い仕組みづくり、最新技術とインフラの促進、そして予防医療やメンタルヘルス支援を併せて進める総合的アクションが必要である。

キーワード共起ネットワーク分析

画像は、日本語と英語が入り混じった多数のキーワードがリング状に配置され、各キーワードに重なるような円形の青い領域(バブル)が描かれている可視化です。均等な空白とリング状配置は、ネットワークやつながりを暗示し、中心ではなく周縁に多様な概念が並ぶことで、多角的かつ分散的な議論や要素の平等性を象徴しています。キーワードには「経済」「ヘルス」「持続可能」、「多様性」など、個人と社会の両面に関わるテーマが含まれています。個人レベルでは、経済的安定性(economic)や健康(health)、ストレス対策、自己決定権(autonomy)を想起させるワードが多く、全体として現代人の生活課題とそのバランスを意識した構成であることが伺えます。社会レベルでは、公平性(fairness)・持続可能性(sustainability)・インフラ(infrastructure)・多様性(diversity)への直接的な言及と関連するトピックが多く、都市計画やコミュニティ、エネルギー、ジェンダーといった社会制度改革の要素がにじみ出ています。各バブルの重なりは、テーマが相互に密接し影響し合う様子を表現し、分断ではなく統合と調和を目指す指向性を示しています。\n\n政策提言として、分散型かつ多様性を重視した社会デザイン、すなわち「誰一人取り残さない」都市・社会の仕組みを推進することが急務と言えます。個人への直接的支援と同時に、社会的包摂やインフラのレジリエンス強化、健康と経済の両立を図る施策、さらに多様な価値観が補完し合う対話の場の創出など、統合的かつ重層的な政策が重要です。この図が示唆するのは、単一課題の解決ではなく、分野横断的なアプローチによる社会変革の必要性と、個人と社会のウェルビーイングが相乗的に高まる未来の到来です。