東京電力 芦川発電所(第1~第3)―山梨の電力史を支える歴史的施設

山梨県の市川三郷町を流れる芦川沿いには、東京電力リニューアブルパワーが運営する水力発電所「芦川発電所」が点在しています。現在、「芦川第一発電所」「芦川第二発電所」「芦川第三発電所」の3つの発電所が稼働しており、それぞれ山梨の電力史を語る上で重要な役割を果たしてきました。

今回は、この歴史的な水力発電所群の魅力とその歴史を詳しく解説します。

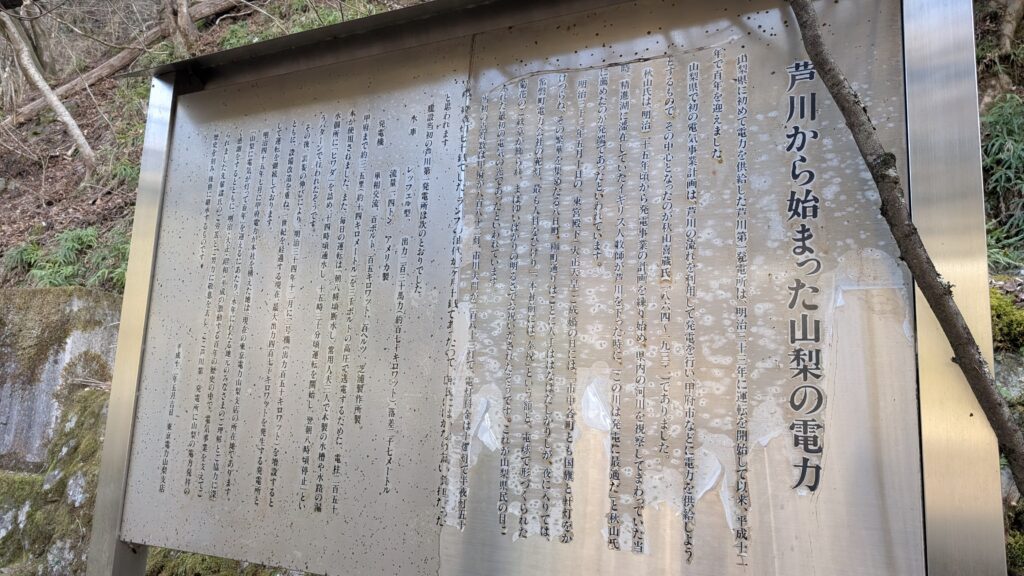

■ 芦川第一発電所 ― 山梨初の発電所としての歴史

芦川第一発電所は、1900年(明治33年)8月に稼働を開始した、山梨県初の水力発電所です。所在地は山梨県西八代郡市川三郷町市川大門にあり、地域の電力供給の先駆けとなりました。

明治時代後期、地域発展のための電力導入を目指した甲府の有力者たちが建設を決意。特に、イギリス人宣教師が芦川を訪れた際、「水量が豊富で発電に最適だ」と提案したことがきっかけだったという逸話が残されています。

1900年5月10日、当時の皇太子殿下(後の大正天皇)のご成婚を祝うため、甲府電力の本社前に菊の御紋章を描いたイルミネーションが初めて点灯され、これが山梨県内での電気使用の始まりとなりました。発電所の最大出力は470kWで、フランシス型水車を利用し、水路式で発電を行っています。

現在は施設の老朽化や安全上の観点から一般公開されていませんが、明治期の面影を残すレンガ造りの建物は、地域住民から貴重な歴史遺産として認識されています。

■ 芦川第二発電所 ― 電力需要増加に応えて建設

芦川第二発電所は、第一発電所から少し下流に位置し、第一発電所の建設から約20年後の1920年代に建設されました。当時、電力需要が急激に増えたため、新たな発電設備の必要性が生まれました。

第二発電所は芦川第一発電所よりも規模を拡大して建設され、設備もより近代化されました。こちらも水路式発電を採用していますが、発電機器の改良により効率性が向上し、安定した電力供給を実現しました。

また、第二発電所の建設は、周辺地域に電力を安定供給するだけでなく、市川大門や鰍沢地区の経済発展にも大きく貢献したとされています。

■ 芦川第三発電所 ― 戦後復興期に地域を支えた発電所

芦川第三発電所は、第二次世界大戦後の経済復興期である1950年代に建設されました。戦後の急速な経済復興とともに増大する電力需要に応えるための重要施設として位置付けられました。

第三発電所は、芦川上流域の豊富な水量を利用しており、第一・第二発電所に比べて大きな規模の設備を備えています。特に、水力発電としての効率性や技術水準が大幅に向上した点が特徴です。

現在も稼働を続け、東京電力リニューアブルパワーの重要な施設の一つとして、地域の電力を安定的に支えています。

■ 芦川発電所の役割と意義

芦川発電所群(第一~第三)は、山梨県の産業や経済、暮らしを長年支え続けてきました。特に第一発電所は県内初の電力施設として地域の近代化に貢献し、第二・第三発電所もまた、それぞれの時代のニーズに応えながら地域を支えました。

近年では、再生可能エネルギーとして水力発電が再び注目される中で、芦川発電所群の存在は、エネルギーの持続可能性を考える上でも重要性を増しています。

今後も地域の発展と環境保護の両立を目指し、芦川発電所は歴史的価値を維持しながら新しい時代に対応していくことが期待されます。

レビュー

0